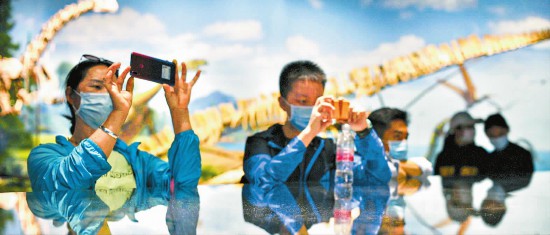

現場看不夠,還要拍下來帶走。

在館內文創商店選購商品

與遠古動物“對話” 張文輝 攝

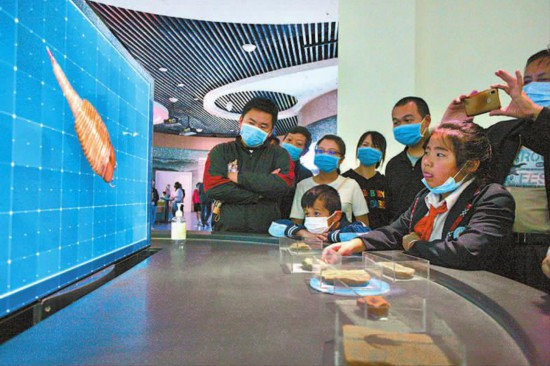

看看“鎮館之寶”昆明魚化石長啥樣

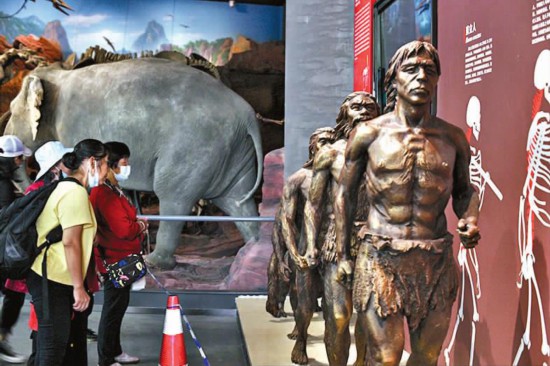

人類的進化歷程

互動項目寓教於樂

看出牆上的圖案是蝴蝶拼成的了吧?

坐落在群山間的澄江化石地自然博物館 周峻丞 攝

8月10日,在澄江化石地申報世界自然遺產成功8年后的這個上午,澄江化石地自然博物館正式開館,面向社會公眾免費開放。原本冷門的古生物化石吸引了八方游客,開館兩周以來,參觀人次突破10萬大關。考慮到疫情防控要求以及場館接待條件和能力,博物館不得不採取適時限流措施。澄江化石地自然博物館成功開放,推開了一扇讓世界看澄江的窗。

巧合:跨世紀的四個“7月1日”

“1984年7月1日(星期日),小雨,在帽天山採到葉蝦類化石。”時年35歲的中國科學院南京地質古生物研究所研究人員侯先光在當天的日記裡,僅用25個不著任何感情色彩的字記述了一個驚天發現。

“當這塊石頭一打開的時候,我馬上愣住了,當時唯一的想法就是怎麼這個地層還有這種化石,感覺整個天空、大地都凝固了!當時心情的確是這樣,心臟似乎也停止了跳動。”多年后,侯先光在接受媒體採訪時,回憶起當年的一幕,還激動不已,“一眼看上去,它就像活的一樣。因為雨季,一打開岩石還濕漉漉的,因為泥很細,它散發著有點像油漬的光澤,化石的腿清晰地分布著。這種動物我是第一次見到。”

這個發現為寒武紀生命大爆發提供了新的佐証,也為國際科學界研究生命起源和演化提供了科學依據,曾被《紐約時報》譽為“20世紀最驚人的科學發現之一”。

2000年7月1日,雲南省人民政府決定將澄江動物化石群省級自然保護區管理機構移交給玉溪市人民政府。2001年5月10日,玉溪市人民政府決定設立“澄江動物化石群省級自然保護區管理委員會”。

2004年4月,玉溪市成立申遺機構,正式啟動澄江化石地申遺工作,踏上了一條漫長而艱辛坎坷的申遺之路。

8年之后,聖彼得堡時間2012年7月1日下午6點22分(北京時間22點22分),世界遺產委員會會議上,大會執行主席埃萊奧諾拉·米特羅法諾娃敲響了手中的小錘,標志著澄江化石地被列入《世界遺產名錄》,填補了化石類世界遺產在中國遺產領域的空白。

澄江動物化石群發現33年之際,2017年7月1日,雲南省人大常委會正式頒布實施《雲南省澄江化石地世界自然遺產保護條例》。

保護:關停禁採 為世界留下億年瑰寶

“一隻蝴蝶振翅而飛,在夕陽下飛往撫仙湖北岸的帽天山。蝴蝶越過綿延山嶺、盤山公路,飛過發掘出古生物化石的土褐色頁岩面,翩翩飛舞在磷礦廠的上空。那些開採出來的磷礦石一座座露天堆放,仿佛在山巒綠樹間割裂出來的一道道傷疤。”

這是科幻小說作家鐘雲在其作品《靈海》中描述的情形,正可對應現實中2004年以前澄江化石地周邊開採磷礦危及化石地的情況。

2004年9月5日,時任國務院總理的溫家寶同志作出批示:“要保護澄江動物化石群,保護世界化石寶庫,保護這個極具科學價值的自然遺產。”自此,拉開了澄江化石地保護行動的大幕。

2004年,玉溪市以“壯士斷腕”的決心和勇氣,對帽天山周邊擁有Ⅰ級和Ⅱ級品位、儲量達7600萬噸、市場價值約167億元的14個磷礦開採點實施了關停禁採,澄江每年因此減少的地方財政收入和財力達2714.9萬元以上。帽天山周邊磷礦企業關停后,澄江化石地及周邊環境得到了全面保護。

2000年,雲南省人民政府將澄江動物化石群省級自然保護區管理委員會移交玉溪市人民政府負責管理后,玉溪市於2001年成立了正處級管委會,明確了由澄江縣人民政府縣長兼任管委會主任。2012年10月,玉溪市人民政府將“澄江動物化石群省級自然保護區管理委員會”更名為“澄江化石地世界遺產管理委員會”,調整了機構設置,增加了人員編制。2017年7月1日,雲南省人大常委會審議通過的《雲南省澄江化石地世界自然遺產保護條例》正式頒布實施,澄江化石地保護和管理工作邁向規范化、法治化軌道。

開館:歷時6年 耗資6.3億元

一個世界級的化石寶庫,需要一個高規格的展示平台。玉溪市及澄江積極籌措資金,於2013年啟動化石博物館科研編制工作,2014年2月舉行開工儀式,2017年基本完成博物館主體工程,2018年啟動博物館內部展陳工作,2019年10月1日對專家試開放,今年8月10日正式面向社會公眾免費開放。該館投資6.3億元,佔地面積近200畝,建筑面積約4.2萬平方米,配套設施建筑面積約2.4萬平方米,包含“一館一院四中心”,即博物館主館、球幕影院和游客接待中心、科研中心、研學中心和文化創意中心。該館運用現代科技手段全面講述了“生命大爆發、生命大演化、生物多樣性”宏大的地球生命演化故事,館內收藏珍貴的古生物化石和現生動物標本6萬余件。

新建的澄江化石地自然博物館作為展示澄江化石科研、保護、利用成果的平台,館藏的“昆明魚”化石是迄今為止發現最早的脊椎動物,為“從魚到人的演化”提供了重要依據。相關研究成果破解了“寒武紀大爆發如何締造地球動物譜系樹”,為破解達爾文在《人類的由來》中關於人類的主要基礎器官起源懸案提供了關鍵証據,解答了“我是誰?我從哪裡來?”的人類終極哲學命題。

在展陳上,該館使用低反射玻璃展櫃、恆溫恆濕系統等技術設備對展品進行保護,同時採用前沿科技,如柔性屏、透明屏、高清LED球形屏、VR、智能體感互動等手段,配合200多個多媒體視頻,展示了寒武紀生命大爆發的生動場景以及地球生命演化的壯麗和神奇,為參觀者提供了有趣的視覺體驗,激發參觀者思考人類將走向何方。

未來:助力澄江“三個國際城市”建設

澄江化石地是中國首個、亞洲唯一的古生物化石主題的世界遺產。澄江化石群的發現和研究成為世界古生物學歷史上重要的裡程碑,自從被侯先光教授發現以來,現已發現20個門類、280余種寒武紀珍稀動植物化石,且80%屬於新種,幾乎所有現生動物門類的祖先都能在這裡找到,被國際科學界譽為“古生物聖地”“世界級的化石寶庫”。大量的研究成果陸續在《自然》《科學》等重要國際學術刊物發表,在國際上影響深遠。“澄江動物群與寒武紀大爆發”和“地球動物樹成型”科研項目先后榮獲2003年“國家自然科學獎一等獎”和2016年“國家自然科學獎二等獎”。

近年來,玉溪市及澄江市持續增加投入,進一步加大化石地保護力度。2004年以來,玉溪市設立專項保護資金,市級財政投入資金8000多萬元,開展以礦區整治、土地退耕、保護管理展示設施建設等為重點的環境整治工作﹔投入資金3800萬元,完成了澄江動物化石群國家地質公園數據庫建設,建設了帽天山管理所和停車場。近五年來,玉溪市和澄江市兩級財政先后投入資金1.02億元,專項用於澄江化石地保護管理工作。

澄江化石地自然博物館是讓世界了解澄江化石地、了解生命起源及演化的重要窗口,也是助力澄江建設“三個國際城市”的重要舉措,是推進澄江踐行生態文明思想和發展文化旅游產業,實現綠色發展的重要部分,為舉行國際大型學術會議和開展科學研究、科普研學旅游及科考體驗等提供了絕佳場所。(記者 蔣躍 文/圖)

飛向藍天的“卓瑪”(身邊的小康故事) “卓瑪,飛機能飛多高啊?”“卓瑪你去過哪些城市了?”……每次回家,格茸卓瑪仿佛是村裡的“明星”。 格茸卓瑪的家鄉在雲南省迪慶藏族自治州香格裡拉市小中甸鎮團結村。這個很多人沒有坐過飛機的村子,卻走出了一位在飛機上工作的女孩。 作為東航…【詳細】

雲南新增19例境外輸入確診病例 人民網昆明7月27日電 (符皓)據雲南省衛生健康委員會通報,7月26日0時至24時,雲南無新增本土新冠肺炎確診病例和無症狀感染者。新增境外輸入確診病例19例、無症狀感染者3例。確診病例治愈出院2例(境外輸入),無症狀感染者解除隔離醫學觀察2…【詳細】