如果每个新物种都上热搜,我们欠这个实验室600多个

2016年以来,中国科学院昆明植物研究所东亚植物多样性与生物地理学重点实验室共发现600余种新物种。当不少新物种频频登上热搜时,这个实验室的科学家几十年如一日甘坐“冷板凳”。可从“毒蘑菇图鉴”到“羊肚菌自由”,背后都有这个实验室的身影。他们说:农民种地、工人做工,分类学家就该发现新物种。记者联系采访时,报道对象却提出:“能不能呼吁下重视生物分类学?”

中科院东亚植物多样性与生物地理学重点实验室2016至2023年1季度发现新物种统计。合计:新目1个,新科11个,新属61个,新种602个。

新物种与其说是找到的,不如说是碰上的

一年发表大型真菌1个新属、30个新种,可实验室主任杨祝良研究员对2022年的真菌分类工作却语带不满:“对上一辈人来说,这样的新物种数量或许已经不低,但随着分子生物学技术的运用,一年发现五六十个新物种并不难!”

鲜为人知的是,对大多数分类学者来说,新物种与其说是找到的,不如说是碰上的,除非是为了开展某个区域物种调查,很少有分类学者会专门去野外找新物种;偶尔发现疑似新物种,能让分类学者兴奋半天。

杨祝良研究员在野外考察。王元兵摄

“发现新物种往往是研究成果的‘副产品’,实验室的大多数新物种都是为了研究清楚某一个类群物种的亲缘关系和演化过程时碰巧发现的。”中国科学院昆明植物研究所陈俊通博士说,物种数量众多,科研人员往往会将某一个属或者某一类物种作为研究对象,进而通过查文献、看标本、进行分子测序等方式,确定各个物种之间的亲缘关系。目前,陈俊通手头仍有近10个紫堇属疑似新类群尚未发表。

西藏察雅的糙果紫堇 Corydalis trachycarpa。陈俊通摄

随着分子生物学技术的发展,基因测序可以委托给第三方,但样本搜集、文献梳理却只能靠科研人员自己来。穿山越岭踏遍迢迢山水,埋首故纸查阅海量文献,物种分类的过程其实枯燥又乏味。不少老物种发表时,只有简单的形态特征和分布区域文字描述,分类学家为了找到特定的物种,往往只能按照模糊的记载去最初的发现地采集标本。

冷板凳坐不热,也要耐得住寂寞

“从事我们这个行当,发现发表新物种是个再正常不过的事情。发现新物种是工作常态,也是我们的职责所在。”在杨祝良看来,农民种地、工人做工,分类学家就该发现新物种。

随着联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会在昆明的召开、国家层面《关于进一步加强生物多样性保护的意见》出台,生物多样性保护在中国日益“主流化”,越来越多公众开始关注新物种发现和保护。

陈俊通博士在四川甘孜野外清理植物标本。张信坚摄

上世纪八十年代,杨祝良跟老师去野外采集标本,为了避免真菌发霉腐烂,必须烘烤标本。“那时候只能用炭火烤,烤不干容易腐烂,一不小心烤过了又会‘灰飞烟灭’。后来出国见到国外同行用电烤箱烤,羡慕得不得了。回国时带了一个回来,平时舍不得用。”那几年,只要是出国交流,杨祝良都会带个烤箱回国。如今,学生们点下鼠标下单,快递很快就会送货上门。

“不知道老物种,怎么分辨是不是新物种?”陈俊通说,“不管是积累实验材料还是阅读文献、分析标本,物种分类注定是个需要长期积累才能见效的工作。”陈俊通介绍,自己的不少实验材料并非自己采集,而是来自其研究组的长期积累,这极大节省了自己的时间。

马文章博士在野外寻找苔藓。

中国科学院昆明植物研究所苔藓植物研究人员马文章博士一年要采集上千份标本,他说:“其实大部分标本比科研人员要坐更长时间的冷板凳,冷板凳坐不热,也要耐得住寂寞。”

绘制“生命之树”,并非多此一举

“绘制‘生命之树’不仅有科学意义,还有很大的应用价值,并非多次一举。”杨祝良说。

一个物种,一个产业。中国实现“羊肚菌自由”,离不开研究人员对羊肚菌物种分类的研究。杨祝良团队研究发现,经历过第四纪冰期的羊肚菌更喜欢低温,因此羊肚菌不适合在高温区域种植;只有腐生型的羊肚菌物种才能用于栽培,最容易人工栽培的物种是梯棱羊肚菌、六妹羊肚菌等,从而为产业化育种指明了方向。

一个新种,挽救众生。得益于“毒蘑菇图鉴”,近年来国内因为误食剧毒野生菌死亡的人数得以大幅度下降。为了减少误食野生菌中毒事件,杨祝良团队绘制“毒蘑菇图鉴”,提出“头上戴帽,腰间系裙,脚上还穿鞋的蘑菇不要吃”等口诀。

致命鹅膏Amanita exitialis。蔡箐摄

“近几年在云南采集样品的时候,在村庄周边已经很难见到剧毒鹅膏菌了。我们拿着剧毒鹅膏菌的照片问当地村民有没有见过这种菌子,他们都会说这种菌子有毒,不能吃。”蔡箐副研究员说,随着科普深入人心,不少村民发现剧毒鹅膏后,因为担心孩子或者牲畜误食,都会直接销毁掉。

形态各异的虎耳草属植物。张信坚 陈俊通摄

物种的科学分类还将直接影响对物种濒危程度的正确评估和有效保护。分析发现,滇东南区域的卵心叶虎耳草其实是较为稀有的蒙自虎耳草,而四川和云南北部的种群为另一个广布物种水杨梅叶虎耳草。除了采集标本,中国科学院昆明植物研究所张信坚博士小心翼翼地采集了几株活体带回昆明植物园,如今,已有十几株蒙自虎耳草成活并向公众展示。

分类学家成了濒危动物,同样需要呵护

“我们到底有多少物种、这些物种分布在哪些区域、珍稀濒危程度如何,并不清楚。如果连家底都不知道,还怎么谈保护和如何利用呢?”杨祝良说,物种分类是生物资源保护利用的基础性问题。

“大的科属、明星类群还有研究者,但一些小类群面临后继乏人的局面。”实验室向春雷研究员表示,在当前多以高影响因子论文为主要依据的考评体系下,发表一个新种对于科研人员的职称晋升等并没有多少帮助,分类学特别是传统分类学研究面临十分被动的局面。

向春雷研究员带领学生在野外考察。

“在物种分类领域,耗费十几年才能研究清楚一个类群,这是常态。这背后既需要科研人员熟悉旧物种,也需要不断搜集、积累标本等材料,但年轻学者为了自身成长考虑,很难等待十几年才出成果。”杨祝良说,“团队合作、代际传承,才能一定程度上破解经费不足问题。实际上,实验室的成功,既来自团队成员之间对标本的分享,也离不开几代生物分类学家的积淀。”

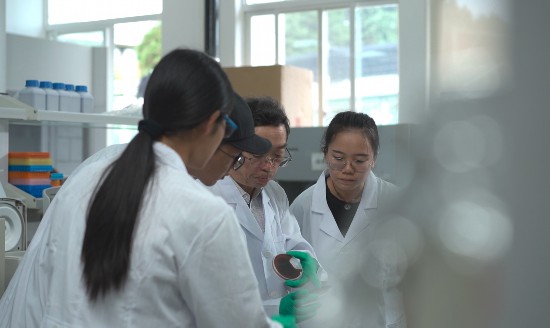

杨祝良和学生们在工作中。

年轻人的兴趣,或许同样可以回答“分类学家从哪找”。张信坚博士说,之所以选择虎耳草属植物作为研究对象,主要是因为兴趣。“虎耳草的花不大,花期也不长,作为园艺植物潜力也不算大,但我还是觉得它很特别,想搞清楚这类物种如何演化的。这就好比我们去探索宇宙,探索本身就是意义;坐在屋子里的我们,依然想知道屋后的林子里有什么。”

杨祝良表示:“还有那么多新物种还未被研究和认识,生物分类学者不会没活干!”

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量