李白烈士雕像。資料圖片

臨近解放,敵人瘋狂搜捕地下電台,李俠(孫道臨飾)奉命轉移。恰在此時,兩個重要情報急需發報出去。李俠毅然承擔任務,做好了犧牲的准備。當他被敵人包圍時,依舊鎮靜地向延安發出了最后的告別信號。資料圖片

李白夫婦與孩子合影。資料圖片

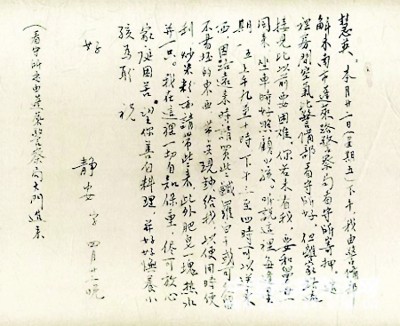

1949年4月22日,李白在獄中寫下最后一封家書。

資料圖片

1958年由中國人民解放軍八一電影制片廠攝制,孫道臨、袁霞主演的電影《永不消逝的電波》海報。資料圖片

2019年8月,舞劇《永不消逝的電波》在西安演出。圖為劇中唯一一段情緒性舞蹈《漁光曲》。改編自該段舞蹈的《晨光曲》也登上了2020年央視春晚的舞台,圈粉無數。資料圖片

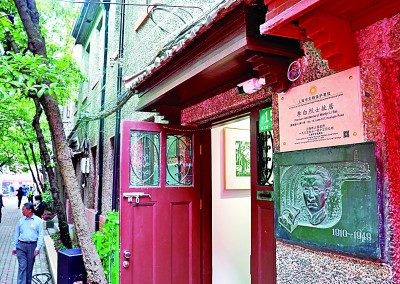

2021年5月27日,位於上海黃渡路上的李白烈士故居修繕后重新開館。新華社發

本期主題:

《永不消逝的電波》

電影作品由中國人民解放軍八一電影制片廠攝制。1938年,地下黨員李俠奉命前往上海進行秘密電台的工作,組織同時派何蘭芬與李俠假扮成夫妻,協助其工作。在艱苦卓絕的地下斗爭中,李俠與蘭芬收獲了愛情,結為真正的夫妻。然而,在電台暴露急需撤離時,為了將兩份重要情報發送出去,李俠犧牲在了新中國成立前夕。該片於1958年上映,成為幾代人的回憶。其后又有同名歌劇、電視劇等誕生。2018年上海歌舞團創作了同名舞劇作品,引起“破圈”效應。

編者按:

在復雜艱險的崢嶸歲月中,有這樣一個特殊的黨員群體,他們隱姓埋名,穿行在風雨如晦、看不見硝煙的特殊戰場上,憑著高超的技術與卓絕的智慧,與敵人斗智斗勇,為革命事業貢獻著隱秘的力量。他們被稱為黨的地下工作者、潛伏者。

在眾多描述隱蔽戰線斗爭的文藝作品中,《永不消逝的電波》是不可繞過的經典。新中國成立后,為了紀念在上海長期從事地下電台工作的共產黨員李白,以李白為主要原型,拍攝了電影《永不消逝的電波》,被稱為“新中國銀幕上第一位‘文人’式英雄”的主人公李俠的故事,感動了一代又一代觀眾。

虎穴龍潭藏忠魂,與正面戰場波瀾壯闊、激情燃燒的斗爭方式相比,隱蔽戰線的戰斗是靜默、隱忍而又驚心動魄的,無數個不為我們所知的李白同志,以常人難以想象的偉大意志,用忠誠與信仰、大愛與大勇,鑄就了無名豐碑。新中國成立60周年之際,李白入選“100位為新中國成立作出突出貢獻的英雄模范”。風蕭水寒,旌霜履血,電波永不消逝,一代代赤膽忠心的無名英雄,永遠令人銘記。

1958年,共和國第一位女導演王蘋執導的電影《永不消逝的電波》上映。孫道臨飾演我黨地下工作者李俠,那堅毅而溫潤的英雄形象令人耳目一新。影片結尾,當李俠被捕前神情沉靜的肖像,疊印在天藍雲白、紅旗招展的背景上,那句令無數觀眾潸然淚下的訣別之語響起——“同志們,永別了!我想念你們。”

六十年崢嶸歲月稠。這段震撼國人心靈的電波頻率,經過一個甲子因緣際會的醞釀,又在新時代的偉大契機下,煥發出新的信仰之光,催生出一個新的藝術精品。2018年,上海歌舞團創排的舞劇《永不消逝的電波》上演,引發轟動,迄今為止,已在全國巡演近三百場,依然一票難求。2019年,舞劇《永不消逝的電波》榮獲精神文明建設“五個一工程”獎和文華大獎,並在今年入選慶祝中國共產黨成立100周年優秀舞台藝術作品展演名單。

而這一切的源頭,還要從1937年秋,那道穿著長衫、提著皮箱,無聲而迅速地融進大上海車水馬龍裡的身影說起。他就是《永不消逝的電波》中男主人公李俠的主要原型,中共上海地下黨聯絡員李白。

1.“天快亮了,我所希望的也等於看到了”——英雄犧牲在黎明前的黑暗中

李白,原名李華初,湖南瀏陽人,生於1910年,1925年加入中國共產黨后,一直投身於革命事業第一線,直至1949年被國民黨反動派秘密殺害。

1927年9月,17歲的李白參加了由毛澤東領導的湘贛邊界秋收起義,此前,他已領導過農民協會工作、擔任少年先鋒隊隊長,是當地有名的少年英雄。1930年,李白加入中國工農紅軍,跟隨組織轉移到蘇區,在紅軍第四軍擔任宣傳員。1931年,無線電通信技術成為當時我黨行軍打仗必須攻克的難關。這年6月,紅四軍黨委選送李白去瑞金紅軍通信學校電訊班參加培訓。天賦與苦練讓李白學有所成,他成為紅軍早期的報務員之一。1931年12月,李白被分配到紅五軍團,后擔任紅五軍團無線電隊政委。1934年10月,長征開始,李白跟隨中國工農紅軍主力戰略轉移。在兩萬五千裡的艱辛征途上,李白向全體無線電隊員發出了“電台重於生命”的號召,這是李白終生踐行的准則。“紅軍不怕遠征難”,在物資匱乏、旅程動蕩的情況下,李白想盡一切辦法確保電台安全和發報工作,並多次完成緊急情況下的發報任務,這些都磨礪了李白的業務水平,他更加精通與通訊相關的器材和技術,成為行家裡手,並為以后承擔更為艱巨的任務打下了基礎。1936年10月,長征勝利,李白抵達陝甘寧根據地,開始擔任紅四軍無線電台台長。

1937年秋,抗戰全面爆發,當時的中共隱蔽戰線領導者、“龍潭三杰”之一,后來的開國上將李克農出任八路軍駐上海辦事處處長,李白隨他來到上海,化名李俠、李靜安,在中共上海地下黨的領導下,開始了長達12年的秘密電台工作。1939年,黨組織派優秀黨員、女工裘慧英與李白喬裝成夫妻,配合潛伏工作。在共同的革命理想下,在艱苦的斗爭歲月中,二人從肝膽相照的工作伙伴發展為相知相愛的革命伴侶。從“假扮”到真情,狂風驟雨中的純潔愛情,最是令人感慨神往。后來很多講述地下工作者題材的文藝作品中,都著重刻畫和謳歌了這樣的革命伉儷,如電視劇《潛伏》裡的余則成和王翠平、電視劇《懸崖》裡的周乙和顧秋妍、小說以及同名電視劇《狼煙北平》裡的徐金戈和楊秋萍等,每每打動觀眾。

1941年,震驚中外的皖南事變之后,李白用電台揭露了國民黨的反動陰謀,有效牽制了國民黨的反共敵對行徑。太平洋戰爭爆發后,日軍佔領上海租界,大肆搜捕進步力量,偵測抗日電台。1942年9月,因無線電信號暴露,李白遭到日寇逮捕,日軍搜查了他的住宅,並對其嚴刑拷打,卻沒有獲得任何招供信息和實際証據。令人驚嘆的是,日軍甚至派出一個無線電專家仔細檢查了李白的電報機,卻一無所獲,因為李白早已對機器進行過改造,隻需要拆掉一個線圈,電報機就變成了一個普通的收音機,不露任何破綻。可見李白精湛高超的技術造詣,在當時已經達到了國際專家的水准。

被日軍拷打折磨長達半年多,李白始終堅不吐實,1943年5月,經黨組織全力營救,他終被釋放。出獄后,他繼續堅持斗爭直至抗戰勝利,又緊接著投入到解放戰爭。1947年上半年,李白夫婦搬到虹口區黃渡路107弄15號三樓,這裡是李白最后的崗位。三大戰役勢如破竹,許多十萬火急的軍事情報,如國民黨海陸軍的部署、長江布防計劃等,正是從這間小小的閣樓發出。1948年年底,正是上海黎明前最黑暗的時刻,國民黨反動派垂死掙扎,通過分區停電等方式,用盡各種手段偵測我黨地下電台。1948年12月30日凌晨,李白正在發送一封緊急絕密情報時,國民黨軍警突然包圍了李白的住所,李白鎮定而迅速地完成任務后又做出了緊急信號預警,銷毀密碼、處置了電台。這是他最后一次發報。

在獄中,李白遭受了老虎凳、辣椒水、拔指甲等三十多種酷刑折磨,卻堅強不屈。反動派又許以高官厚祿,也沒能動搖李白的意念分毫。5個月后,裘慧英去探望李白,李白說:“天快亮了,我所希望的也等於看到了。”那是他們夫妻最后一次見面。5月7日,李白英勇就義。20天后,上海解放。

上海解放后,李克農四處尋找李白的下落,此時他還不知道李白已被秘密處死,意在舉薦李白為新中國首位郵電部部長。一個多月后,組織在浦東戚家廟找到了李白烈士遺骸,新中國痛失了這位矢志不渝的忠誠戰士。

假如,李白烈士沒有犧牲在黎明前的黑暗中,他應該在自己和戰友們親手建立的新世界中,繼續鑽研無線電通訊技術,成為新中國郵電事業的拓荒者。現今,北京郵電大學校園裡,李白烈士雕像昂然佇立,凝視著風華正茂的莘莘學子。而千裡之外的上海,李白曾經奮戰的地方,當人們登上李白烈士故居狹窄的樓梯,來到他當年發報的隔間,透過那方小小的軒窗仰望天空時,也不禁想象,當年李白在發報的間隙,目光是否也正穿透同一扇窗戶,遙想著一個光明的未來,一個全新的時代。

2.“既具有崇高品質,又平凡親切”——新中國銀幕上第一位“文人”式英雄

得知李白犧牲的消息后,李克農異常悲痛。他向黨中央提議,以李白烈士和其他地下工作者的奮斗經歷為素材,拍攝一部電影來表現我黨地下工作者和“空中游擊”的傳奇事跡。

電影的文學劇本創作者署名是“林金”,實際上由杜印、李強、黃鋼三位熟悉革命的文藝家合作完成。攝制的任務交給了八一電影制片廠的王蘋導演。王蘋是新中國第一位女性導演,早在30年代就加入左翼劇盟,一直從事進步文藝創作。更重要的是,新中國成立前她曾在上海從事地下黨工作的經歷,有利於豐富影片的創作。電影《永不消逝的電波》中地下黨人相互傳遞情報的方式多達十幾種,別出心裁且各不相同,都是源自斗爭實際。

現在的電影史學者一般認為,1958年的電影《永不消逝的電波》對諜戰片這一特殊類型在中國影史上的建立有著關鍵作用。潛伏、掩護、監視、解密……地下工作的題材天然具有神秘、緊張的因素,提供了很好的類型依托,也很適合做一些懸念叢生、疑雲密布的藝術處理,具有吸引力和感染力。但是王蘋導演的策略並不在於此,她的導演風格被當時的業內同行總結為“抒情、自然、細致、秀氣”,這種風格也滲透在電影《永不消逝的電波》中。主演孫道臨在晚年曾撰文總結該片藝術構思的特殊之處,“不熱衷於追求訴諸感官刺激的所謂動作性強的場面,如追車、格斗等,避開把斗爭人為地神秘化、虛擬懸念手法以取得驚險效果的表現手段,而更多地把筆墨透過人物的日常生活,突出他對妻兒和遠方同志的感情和孜孜不倦的學習精神,他工作雖艱苦,但默默耕耘甘之如飴,使人感到他既具有崇高品質,又平凡親切,並非一個神出鬼沒令人難以捉摸的‘超人’。”王蘋選擇了一條更加人性化、情感化、生活化的藝術路徑,讓諜戰片的藝術境界更上一層樓。

王蘋對於幾位主要演員的選擇也堪稱眼光獨到,可以說是在外界的懷疑中堅持並証實了她的藝術設想。

首先就是飾演李俠的男演員孫道臨。孫道臨是燕京大學哲學系的高才生,又精通文學,轉行成為演員后,新中國成立前已是蜚聲影壇。他的熒幕形象斯文俊雅,具有一種文人氣和“公子哥氣”,因此他被懷疑能否演好一位資深革命者。王蘋認為孫道臨平靜、深邃的眼神正有種喜怒不形於色、令人捉摸不透的地下黨人氣質。對於能夠飾演李俠,孫道臨亦是十分激動和重視。在創作過程中,孫道臨也經歷了一些變化。按照他最早的認知,李俠在偽裝身份的不同場景中,應該“裝啥像啥”。但一些關心影片拍攝的老地下黨人提醒他,李俠是一個走過雪山草地的鐵血軍人,“紅色”是他不變的底色。孫道臨這才領悟,人物應該有一個堅定的總譜,不能“七十二變”。他特別注意舉止上模仿軍人的身姿和氣勢,用“武”的英氣和力量感,中和他本身形象中的“文”與“弱”。另外,孫道臨還特意學習和苦練發報手法,達到了相當專業的水准,他的表演片段,成為電報研究愛好者的參考素材。他用深邃的目光表現出人物的智慧,清澈的神情表現出人物的忠誠,穩定的狀態表現出人物的堅持,塑造了新中國電影史上一個極富代表性的經典英雄形象。李俠,也有別於其他電影中的“武將”式英雄,是新中國銀幕上第一位“文人”式英雄。

此外,形象質朴、不事雕琢的袁霞,被王蘋選中飾演李俠的妻子蘭芬時,因為缺乏表演經驗而備受質疑。袁霞不斷地向裘慧芬請教,去繅絲廠和女工們一起工作體驗生活,又參觀了李白烈士生前生活和被關押的地方,全面地“浸入”真實的人物世界。袁霞塑造的蘭芬,形象朴素清新,眼神中始終閃耀著一股不服輸的倔強光芒,昭示著女革命黨人獨有的意志和決心。1978年,袁霞憑借這次表演,獲得南斯拉夫舉辦的第7屆索波特國際電影節最佳女演員獎。

“正派小生”王心剛在電影《永不消逝的電波》中貢獻了平生唯一一次的反派表演,為不少影迷津津樂道。在加入劇組之前,王心剛遲疑不決,王蘋導演指出,這次表演將會讓他完成一次演技派、實力派的跨越,說服了他。可以看到,影片中王心剛造型頹廢而放浪,他用搖頭晃腦、鬆垮歪斜的肢體語言,察言觀色、輕佻多變的面部表情,體現出人物的兩面派嘴臉,和始終挺拔如鬆的李俠形成強烈的反差。

電影《永不消逝的電波》大獲成功,觀眾認為這是一部崇高、感人,也令人耳目一新的作品。《永不消逝的電波》的文學文本和電影連環畫也甚為流行,發行過多種版本,在紙媒時代滋養著影迷和觀眾的心靈。《永不消逝的電波》也有相當多跨媒介改編和翻新。為人熟知的有2010年智磊導演的電視劇版本,2011年總政歌舞團的歌劇版本,2017年鐘少雄導演的影片《密戰》等。

3.電影版藝術巔峰旁崛起的“小巨人”——在新時代語境下的成功藝術嘗試

2016年,上海歌舞團開始籌劃為新中國成立70周年、中國共產黨成立100周年做一部以上海為背景的紅色題材舞劇。在多次考察、商討之后,團長陳飛華與導演韓真和周莉亞等主創人員想到了電影《永不消逝的電波》。上海的革命歷史中,有很長一段是地下斗爭,這個題材很符合上海的特點。《永不消逝的電波》故事題材本身缺少舞蹈性,而舞劇需要舞蹈空間,編劇羅懷臻沒有改動作為李俠夫婦私人空間的家宅和閣樓,但對公共空間進行了重新設計,增加了電影中沒有的報館、旗袍店和石庫門。考慮到故事發生的時代,正是上海報業極為發達的時代,報館的公共辦公區是幾十個人坐在一個大廳裡,演員完全可以在其中完成舞蹈,於是主角李俠的身份改為了報館職員,旗袍店為重要的情報聯絡點,石庫門則是李俠夫婦主要活動場所之一。石庫門的怡然適意、報館的體面時尚、旗袍店的優雅明艷,都是海派生活情調的集中體現,達成了紅色文化與江南文化的有機“縫合”。

2018年,舞劇《永不消逝的電波》誕生,它用流動的身體語言和現代化手法重述革命往事,對前人既有承襲也有創新。二度創作階段,大量80后、90后年輕藝術家加入。劇終時打出的字幕“長河無聲奔去,唯愛與信念永存”,就是由90后劇組成員提煉而成。總導演韓真、周莉亞兩位80后獨具匠心,引入諜戰風格為整體基調﹔主演王佳俊、朱潔靜等舞者,在沒有一句台詞的情況下,用表情、肢體和造型動情地演繹了驚心動魄的革命往事﹔多種現代化的舞美技術、裝置設備與音樂設計有機並置,這些都是使這部舞劇成為藝術精品的不可或缺的因素。

其中的經典舞蹈段落《漁光曲》,榮登2020年央視春晚。在老上海石庫門背景下,蘭芬與一群家庭女性身著旗袍、柔情似水地在《漁光曲》的音樂中翩然起舞,這段舞以市井民俗的恬淡氣息、散點式的舞台構圖、嫵媚多情的身體展現、生活化的動作程式,成為全劇最富有詩意的段落,很大程度上消解、調和了前后敘事段落的壓抑氛圍。不能忽略的是,《漁光曲》不但是老上海人耳熟能詳的“搖籃曲”,是上世紀三十年代同名進步電影的主題曲,還是具有“紅色文化”意味的符號能指。1945年9月5日,因國民黨嚴密封鎖而停播近兩年的延安新華廣播電台恢復播音后,就選用了這首曲子作為電台的開始曲。它代表著新華廣播電台的開播,與原曲中表達的在茫茫黑夜中渴望光明的寓意形成照應。

舞劇《永不消逝的電波》在敘事性上也做出了重要突破,拓寬了舞蹈藝術表達的外延,對舞劇創作具有啟發性。一般概念裡,舞劇往往“長於抒情、拙於敘事”。對於欣賞這部舞劇的觀眾來說,敘事的信息量可謂“超負荷”。尤其是當劇情進行到敘事的群舞段落時,舞台上會快節奏地平行並列著多個帶有敘事點和戲感的表演部分,構成一個個“劇情團”,要看清所有演員的表演已是應接不暇,再配合多媒體影像、舞美裝置、音效等烘托手段,增加了攫取信息和破譯信息般的刺激感。

作為紅色文化、海派文化、江南文化的復合文本的舞劇《永不消逝的電波》獲得了票房和口碑的雙重贊譽,打動了包括90后、00后在內的各個年齡層的觀眾。影視演員潘虹是“電波”迷,她本就非常鐘愛電影版《永不消逝的電波》,觀看了這部舞劇版本后,她將之定義為在電影版《永不消逝的電波》的藝術巔峰旁崛起的“小巨人”。

4.“每個中國人內心都具有紅色基因”——鐐銬冰冷,長河奔去,愛和信念溫暖永存

陳飛華認為,舞劇《永不消逝的電波》的爆紅在於“每個中國人內心都具有紅色基因,在觀看舞劇的時候被激活了”。因為觀看舞劇《永不消逝的電波》而申請入黨、學習黨史、感悟真理、服務社會的案例不勝枚舉,“電波”的長尾效應經久不衰。不少外地觀眾在觀看過巡演后,來到上海“打卡”李白烈士故居紀念館。據館長何瑛介紹,隨著舞劇的火爆,前來故居參觀的人數同比上漲了38%。還有觀眾將自己外公當年取得的“渡江勝利紀念章”鄭重贈送給劇組,感謝他們讓英雄在舞台上重生。

該劇的主創們,在感動觀眾之前,首先感動了自己。主創們查閱大量史料,到上海和全國各地的紅色場館採風,切身體會革命年代的場景。飾演蘭芬的朱潔靜,在閱讀李白家書時被那些極為生活化的話題和細節觸動。鐐銬是冰冷的,愛和信念是溫暖的,人們都向往幸福的生活,但總有人負重前行、舍生取義。她把這份感動代入到創作中,演到“夫妻生離死別”的雙人舞時,總是邊哭邊跳。飾演李俠的王佳俊把創作過程本身看作一堂深刻的黨課,他對於“犧牲奉獻”有了深刻的認識。

《永不消逝的電波》的原型及素材,具有強大的思想能量、信仰能量和獨特的類型優勢、風格優勢。但是,每一次藝術呈現的成功,本質上還是得益於緊緊抓住了革命烈士崇高純潔的信仰偉力,和溫暖細膩的人之常情。這對“脫俗”和“凡俗”的一體兩面,看似矛盾,實則統一,都是代表著國人內心最深處向往和追求的“精神密碼”。盡管在不同的時代中,這“精神密碼”會具象化為不同的媒介表達和欣賞方式,但隻要我們向往光明、向往真情,電波就永不會消逝。(作者:羅馨兒,系上海戲劇學院講師)

飛向藍天的“卓瑪”(身邊的小康故事) “卓瑪,飛機能飛多高啊?”“卓瑪你去過哪些城市了?”……每次回家,格茸卓瑪仿佛是村裡的“明星”。 格茸卓瑪的家鄉在雲南省迪慶藏族自治州香格裡拉市小中甸鎮團結村。這個很多人沒有坐過飛機的村子,卻走出了一位在飛機上工作的女孩。 作為東航…【詳細】

雲南新增19例境外輸入確診病例 人民網昆明7月27日電 (符皓)據雲南省衛生健康委員會通報,7月26日0時至24時,雲南無新增本土新冠肺炎確診病例和無症狀感染者。新增境外輸入確診病例19例、無症狀感染者3例。確診病例治愈出院2例(境外輸入),無症狀感染者解除隔離醫學觀察2…【詳細】