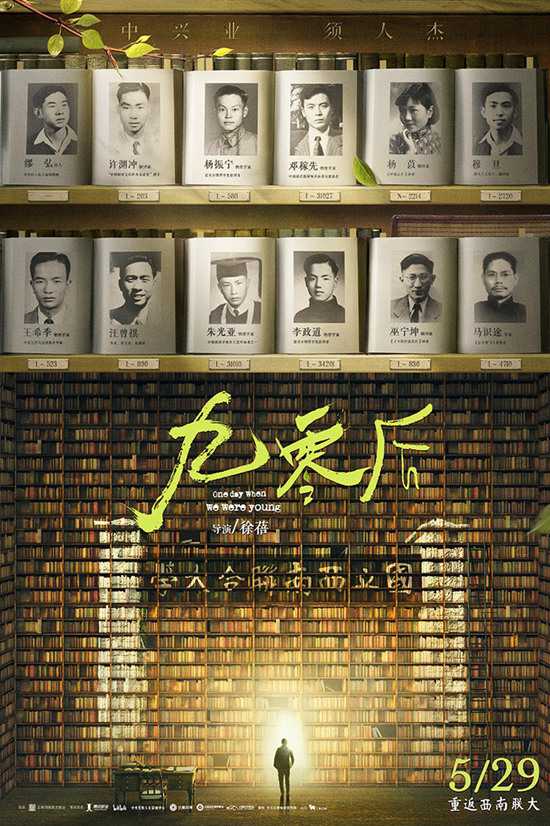

他們是兩院院士、諾貝爾獎獲得者、“兩彈一星”功勛……但在《九零后》中,他們仿佛還是曾經的那個少年。

——————————

這是一部“演員”平均年齡96歲的電影,由西南聯大學子聯袂“出演”。電影上映前,他們中有3位離開人世,在片中留下了人生最后的影像﹔電影上映后,“演員”之一的許淵沖於今年6月17日去世,享年100歲。

他們是兩院院士、諾貝爾獎獲得者、“兩彈一星”功勛……但在《九零后》中,他們仿佛還是曾經的那個少年。面對鏡頭,他們都肌肉記憶般地背出了自己在西南聯大的學號,這大概就是“刻骨銘心”。

《九零后》導演徐蓓介紹,這部電影醞釀於5集紀錄片《西南聯大》。在這部豆瓣評分9.4的紀錄片中,“90后”校友們首次集體亮相,“很多觀眾說,5集篇幅太短,沒有看夠,也希望能看到對西南聯大更全面的介紹”。

《九零后》由此萌芽,“他們需要、值得這樣一個儀式感:在影院裡,關上燈,靜靜地,不發彈幕,看他們的故事”。

好,“90后”們的故事開始了,我們去西南聯大。

迢迢長路去聯合大學

電影拍攝時(2019年),北京理工大學教授吳大昌101歲,他是“湘黔滇步行團”僅存的幾位健在者之一。當時大學南遷,先到長沙,再遷昆明,女生和體弱的男生走水路,其余男生走陸路,美其名曰“步行團”,提出口號“搬家也成為教育”,全程歷時68天,行程近3500裡。

語言學家趙元任為此填了一首歌詞《迢迢長路去聯合大學》,歌中唱道,“迢迢長路去聯合大學,去我所知最好的大學”……

的確,那是最好的大學。

從1937年8月組建長沙臨時大學開始,到1946年7月31日西南聯大停止辦學,西南聯大前后共存在了8年11個月。在全國抗戰中,這是聯合到底的唯一一所大學。馮友蘭曾為西南聯大寫“勉詞”,“同學們,莫忘記失掉的家鄉,莫辜負偉大的時代,莫耽誤寶貴的辰光”。

山河淪落處,群星閃耀時。現在看來,同學們的確沒有辜負。

西南聯大先后培養出了兩位諾貝爾獎獲得者、5位國家最高科學技術獎獲得者、8位“兩彈一星”功勛、172位兩院院士和100多位人文大師……而在今天的雲南師范大學,立著一塊紀念碑,上面刻著834個學生的名字,是當時投筆從戎的西南聯大學生。

“一個學校,一群校友,一個學生,形象都是豐富的、立體的。大師有剛毅艱卓、刻苦勤奮的一面,也會有自己的個性,生而為人,概莫能外。”徐蓓說。西南聯大的誕生是因為國難,但在敵機出沒的晦暗天空下,迷人的青春依然無處不在。

楊苡坐了4天火車——還是沒有座位的行李車,才終於抵達昆明,但一點兒也沒覺得苦,因為那是“走向自由”。好幾個學生都不約而同地提到了學生宿舍的臭虫,一開始咬得人睡不著覺,但最終雙方達成“和平共處”,它咬它的,我睡我的。楊振寧說許淵沖“盡找女同學了,所以功課就不突出了”﹔楊苡在詩社第一次見到趙瑞蕻,他遲到了,不住地說“sorry,sorry”……

那時候他們還年輕

最初,徐蓓想把《西南聯大》中出現的人物,以電影的方式全部重拍一遍,可是挨個去聯系的時候,他們中已經有三位離開人世,而其中大部分也住進了醫院,再也沒能在鏡頭前再次講述那段經歷。

2019年,徐蓓把《西南聯大》的一套光碟寄給了羅振詵的兒子,請代為轉交老先生。有一天,徐蓓接到微信,是羅振詵的兒子,他說父親已經住院了很長時間,不省人事。他把光碟放到父親的枕邊后,第二天,老人安然離世。

對老先生們的每一段採訪,都讓徐蓓覺得值得作為“口述史”。

到美國採訪巫寧坤,約定的時間是上午10點,然而巫先生看錯時間,凌晨兩點就起來了。他穿著一件鮮艷的黃色襯衣,因為這是一個關於母校西南聯大的採訪。巫寧坤的夫人告訴徐蓓,那段時間他經常說夢話,在夢裡大喊“大西門外”——這是當時西南聯大的所在地。

徐蓓採訪劉緣子時,看到她穿了一件漂亮的絲綢襯衣,“我覺得一定是見最重要的客人時才會那樣穿”。採訪開始前,劉緣子示意女兒遞上了一支口紅,認真抹完后,才開始說話。

到南京採訪楊苡,徐蓓記得,那天降溫,中午也冷。楊苡原本盤著腿在床上休息,但她堅持端端正正地坐到椅子上,再開始拍攝。“她在聽一個綠色的播放器,我好奇地問她在聽什麼。100歲的她調皮地笑了一下,說,‘這是我的小快樂’,就把耳機放到我的耳朵裡。”聽到音樂的那一刻,徐蓓被擊中了,這首歌成了《九零后》英文名的由來——《one day when we were young》。

在楊苡不大的房間裡,攝制組勉強鋪了兩節軌道,最后的鏡頭從她身上慢慢拉開。“楊先生是一個很有新女性風採的女性,在拍攝中一直沒有流淚。但拍完之后,我想擁抱老人,發現她的眼裡有淚。她在我耳邊說:just for you。她為的是西南聯大。”徐蓓說。

當他們進入耄耋之年,他們的眼裡仍然有光

《九零后》中出現了三次《吊古戰場文》,畫外音念道,“浩浩乎,平沙無垠,夐不見人”。當鄧稼先和楊振寧在西南聯大求學時,他們吟誦這篇文章,是年輕人的指點江山、激揚文字﹔當日軍侵華的硝煙蔓延到昆明,這是民生涂炭、國將不國的寫照﹔而到電影接近尾聲,中國的“兩彈一星”發射成功,此文再次回響,青年不負家國。

“雖然我們不是生活在那樣一個年代,現在我們的祖國富足、強大,但是我們有自己的青春,青春的熱血、迷茫、狂狷,每個人都有。前輩們的堅韌、達觀,對人的彬彬有禮、對世界的善意、骨子裡的教養……難道不是今天的我們更應該學習的嗎?拋開那個戰火紛飛的時代背景,所有的一切在當下仍顯得非常重要。”徐蓓說。

“民主”與“科學”是五四運動以來中國新青年信奉的真理,也是西南聯大的學風。這樣的集體品格讓我們思考一個更為本質的問題:我們該怎樣度過自己的一生?如何提高自己生命的志趣?當我們進入耄耋之年,我們的眼裡是否仍然有光?

《九零后》在昆明做一場點映時,觀眾中有一個女孩,她說自己很小的時候就“認識”楊振寧了。因為她問媽媽,誰是世界上最偉大的科學家,媽媽說是楊振寧,於是她就買了一本《楊振寧傳》讓媽媽講。這時,旁邊一個小學生接過了小女孩的話,說,“我們要向楊振寧學習,而且要超過他們”。

鄧稼先贊賞一個人,喜歡用一個形容詞“pure”(純粹)。有人問鄧稼先,為什麼研制“兩彈”,美國用了六七年,中國隻用了兩年?鄧稼先頑皮地一笑。這是記錄在西南聯大校友的回憶文章《絕徼移栽楨干質——憶在西南聯大時的鄧稼先》中的一個小細節,徐蓓把它放到了電影結尾。

“頑皮地一笑,和pure這個詞一樣,我認為不只是對鄧稼先的描寫,這種描寫也適合西南聯大的校友群像。”徐蓓說,“在某種意義上,正是因為他們終其一生守住了心中的pure,才會有如此的成就,和寧靜平和、目光清澈的老年。”

《九零后》中出鏡的西南聯大學生

鄧稼先 “兩彈一星功勛獎章獲得者”

查良錚(穆旦) 詩人/翻譯家

朱光亞 “兩彈一星功勛獎章獲得者”

王希季 “兩彈一星功勛獎章獲得者”

楊振寧 諾貝爾物理學獎獲得者

李政道 諾貝爾物理學獎獲得者

楊苡 《呼嘯山庄》譯者

許淵沖 《詩經》《追憶似水年華》譯者 (2021年去世)

劉緣子 《人類的故事》譯者(2020年去世)

巫寧坤 《了不起的蓋茨比》譯者(2019年去世)

馬識途 作家(《讓子彈飛》原作者)

王漢斌 全國人大常委會原副委員長

胡邦定 原國家物價局副局長

葉銘漢 中國科學院院士

潘際鑾 中國工程院院士

彭珮雲 全國人大常委會原副委員長

羅振詵 中學退休教師(2019年去世)

飛向藍天的“卓瑪”(身邊的小康故事) “卓瑪,飛機能飛多高啊?”“卓瑪你去過哪些城市了?”……每次回家,格茸卓瑪仿佛是村裡的“明星”。 格茸卓瑪的家鄉在雲南省迪慶藏族自治州香格裡拉市小中甸鎮團結村。這個很多人沒有坐過飛機的村子,卻走出了一位在飛機上工作的女孩。 作為東航…【詳細】

雲南新增19例境外輸入確診病例 人民網昆明7月27日電 (符皓)據雲南省衛生健康委員會通報,7月26日0時至24時,雲南無新增本土新冠肺炎確診病例和無症狀感染者。新增境外輸入確診病例19例、無症狀感染者3例。確診病例治愈出院2例(境外輸入),無症狀感染者解除隔離醫學觀察2…【詳細】