3月9日,參觀者在北京首都博物館展廳內拍攝浙江嘉興南湖紅船模型。新華社發

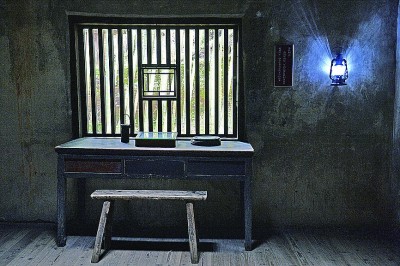

八角樓裡毛澤東同志用過的桌椅 資料圖片

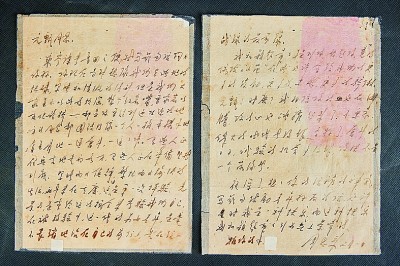

周恩來同志寫給范元甄的親筆信 紅岩革命歷史博物館供圖

游客在陝西延安王家坪革命舊址內參觀中共中央軍委禮堂。新華社發

編者按

6月12日,以“展示百年風華傳承紅色基因”為主題的革命文物保護利用宣傳活動月拉開帷幕。為期一個月的活動,旨在讓革命文物“開口說話”,激發人們的愛國情、報國志。

革命博物館、紀念館、黨史館等是黨和國家紅色基因庫。習近平總書記指出,革命文物承載黨和人民英勇奮斗的光榮歷史,記載中國革命的偉大歷程和感人事跡,是黨和國家的寶貴財富,是弘揚革命傳統和革命文化、加強社會主義精神文明建設、激發愛國熱情、振奮民族精神的生動教材。

在黨的百年華誕即將到來之際,我們聚焦5家革命紀念場館,邀請相關負責人重點講述一件珍貴文物的今昔故事,以及他們在保護、運用、宣傳好革命文物,發揮好紅色資源教育作用方面的獨到做法,並專訪兩位專家,介紹我國革命文物保護、管理、運用的現狀與發展,以此讓紅色文化走進百姓生活,讓理想信念之火燃得更加熾烈。

他們的勇敢,記載在這封親筆信裡

講述人:重慶紅岩革命歷史博物館館長 馬奇柯

在重慶紅岩革命歷史博物館的藏品中,有一件編號為“H00001”的國家一級文物。這是皖南事變后周恩來寫給《新華日報》女記者范元甄的親筆信,全文約400字。

從1979年5月范元甄來到紅岩,告知這件革命文物的存在,到1988年她尋得原件,通知我館收為館藏,前后經歷了9年時光。

這封親筆信寫於1941年2月1日凌晨,正值皖南事變發生的危急關頭,是由時任八路軍參謀長、南方局軍事組組長葉劍英從重慶帶回延安的。周恩來在信中用“忙碌、緊張和憤慨”描述皖南事變發生時同志們的狀態和情緒,並進一步寫道:“整個紅岩嘴,曾家岩以及化龍橋(虎頭岩)——都是你曾經到過住過的地方的同志都團結得像一個人一樣,手攜手地、肩並肩地一道奮斗,一道工作。”周恩來同志根據中共中央指示,領導南方局同志在重慶開展的政治反擊,成為中國共產黨解決皖南事變的步驟之一。

周恩來寫道:“有些人正在無言地走向各方,有些人正在准備堅持到底。緊張而又鎮靜,繁忙而又愉快的生活,兩年來在重慶,這還是第一次體驗。光榮的,是黨給這次機會來考驗我們自己,在被考驗中,這一代的男女青年,是毫不退縮地站在自己崗位上,走在統一戰線的最前線。”寥寥數語,生動展現了當時在重慶的共產黨人不畏生死、揭露皖南事變真相的勇氣和決心。他們的堅守,捍衛了向國內外發出中國共產黨政治聲音的前沿陣地。

這封親筆信“回家”之后,我館運用科學的預防性保護措施,提供恆溫恆濕條件,採用RP袋等儲存方式,使這件已達耄耋之年的革命文物保存完好、狀態穩定,吸引了眾多參觀者前來觀看。它和這裡的眾多文物一起,每天吸引著一批批觀眾駐足、感慨,理想信念、愛國主義,就這樣潛移默化地深植在人們心裡。

八角樓燈光永照四方

講述人:井岡山革命博物館黨總支書記 劉宇祥

在井岡山黃洋界北麓的茅坪鎮茅坪革命舊址群裡,有一座土磚結構的清代建筑。這是一棟兩層樓房,樓上有一個八角形天窗,當地群眾稱之為八角樓。

1927年10月至1929年1月,毛澤東同志經常在八角樓居住和辦公。在微弱燈光裡,他寫下兩篇光輝著作——《中國的紅色政權為什麼能夠存在》和《井岡山的斗爭》,“農村包圍城市、武裝奪取政權”的星星之火在八角樓裡被點燃,一代代共產黨人化身“追光者”,前仆后繼、頑強奮斗,奪取一個又一個勝利。

正如那首歌裡唱的,“八角樓的燈光,照四方”。八角樓是一座開展革命傳統教育的大課堂,在人們的印象裡,這座樓本身就是一件具有整體性的珍貴文物,燈光、書桌、靠背椅,都是它獨具特色的組成部分。我們一方面布置復原陳列展示,最大限度反映當年井岡山人民的生活方式、民俗特點等,讓舊居舊址重現革命斗爭原貌,增強歷史的真實感和厚重感﹔另一方面,增設了“袁文才生平”“紅軍女戰士賀子珍”等輔助陳列展覽,增強吸引力和感染力。

近幾年來,我們對八角樓等館內全國重點文物進行了全面維修保護。隨著軟硬件的提升改造,來到八角樓的游客量,從2015年前每年不足15萬人,增長到2019年的全年41.76萬人,年均增長在50%以上。我們還增設了講解人員,鼓勵他們研究井岡山革命斗爭歷史,把研究成果轉化到日常講解中。

井岡山是革命的山、戰斗的山,也是英雄的山、光榮的山。我們將不斷深挖紅色資源,推進革命舊居舊址復原,結合新的時代條件把井岡山精神發揚光大,讓八角樓的燈光永照四方。

鏽跡斑斑迫擊炮,鐵骨錚錚革命人

講述人:全州紅軍長征湘江戰役文化保護傳承中心副主任 周運良

大刀、梭鏢、手榴彈、行軍鍋……紅軍長征湘江戰役紀念館裡的每件革命文物背后都有一段感人肺腑的故事,軍用鐵迫擊炮就是其中一件。

2007年冬,這門迫擊炮被一位村民發現。文物收藏愛好者鄭榮明獲知消息后,幾經周折將此炮收回,后與全州縣文物管理部門聯系,上交至縣文物管理所。2019年,這門迫擊炮來到紅軍長征湘江戰役紀念館。經考証,此炮為國家一級文物,與館內紅軍使用的行軍鍋並列為紀念館的鎮館之寶。

武器是紅軍的第二生命,迫擊炮是當年紅軍的最重型武器。這門軍用鐵迫擊炮高60厘米,口徑5.8厘米,底盤37厘米。從上面的斑斑鏽跡,能清晰感受到它所承載的歷史使命。

當年,紅軍將士們就是手握這些武器裝備,懷著必勝的理想信念,以鋼鐵般的革命意志突破了敵人的層層封鎖。這些飽經歲月的武器,時刻提醒著人們銘記湘江戰役,銘記紅軍將士視死如歸、一往無前的崇高精神,扎扎實實走好新時代的長征路。

兩顆子彈,見証生死關頭英勇抉擇

講述人:福建省革命歷史紀念館館長 楊衛東

在福建省革命歷史紀念館,有一顆鏽跡斑斑的子彈,它留在葉飛將軍體內長達66年。

1933年冬,19歲的葉飛擔任中共福州中心市委特派員。一天中午,葉飛在福安城外的獅子頭渡口客棧准備與地下黨接頭,突然沖進三個國民黨特務,猛扑過來朝他的頭部開槍,葉飛頓時鮮血淋漓,倒在地上。特務搜去葉飛身上的手槍和筆記本,離去時又朝他連連開槍,一槍擊中左胸,一槍打在手臂上。身中數槍的葉飛被聞訊趕來的地下黨救走,但由於醫療條件有限,留在胸部的子彈無法取出。就這樣,這顆子彈一直留在了葉飛體內。

1998年福建省革命歷史紀念館建成開館,葉飛將軍曾到館裡參觀指導。次年,葉飛將軍去世,我們與其家屬聯系,希望征集到葉飛將軍的遺物。最終征集到葉飛將軍的2000多件革命文物。其中,就包括這顆子彈。

與這顆子彈“相伴”的,還有“埋藏”在張廷發將軍身上的一顆子彈。張廷發將軍是福建沙縣夏茂鎮人,曾任空軍司令員。在一次戰斗中,張廷發率部追擊逃敵,敵人的一顆子彈從側面擊傷他的左側大腿根部,流血不止。因當時戰地醫療設備簡陋,找不到子彈在腿上的具體位置,隻好把傷口縫合,子彈終未取出。2010年,張廷發將軍去世,當時子彈已隨將軍的遺體一起火化,熔為彈片。征得其家屬同意,這塊彈片和將軍的其他1000多件珍貴遺物也珍藏在我們紀念館裡。

讓我印象深刻的是,20世紀80年代,葉飛將軍為教育年青一代,回憶並撰寫了題為《在生死關頭》的文章。他說:“對待生死的問題,要有一個正確的看法……一個人總要有一個理想,活著才有意義,生命對我們才有意義。”

這兩顆子彈提醒人們的,是生命的意義、人生的理想,是生死關頭的正確抉擇。(張勝 王斯敏 顏維琦 張國聖 胡曉軍 周仕興 高建進)

飛向藍天的“卓瑪”(身邊的小康故事) “卓瑪,飛機能飛多高啊?”“卓瑪你去過哪些城市了?”……每次回家,格茸卓瑪仿佛是村裡的“明星”。 格茸卓瑪的家鄉在雲南省迪慶藏族自治州香格裡拉市小中甸鎮團結村。這個很多人沒有坐過飛機的村子,卻走出了一位在飛機上工作的女孩。 作為東航…【詳細】

雲南新增19例境外輸入確診病例 人民網昆明7月27日電 (符皓)據雲南省衛生健康委員會通報,7月26日0時至24時,雲南無新增本土新冠肺炎確診病例和無症狀感染者。新增境外輸入確診病例19例、無症狀感染者3例。確診病例治愈出院2例(境外輸入),無症狀感染者解除隔離醫學觀察2…【詳細】