《凱爾特的薄暮》書封

《動物學中的神奇造物》書封

蘇格拉底雕像

本版圖片均為資料圖片

恩培多克勒

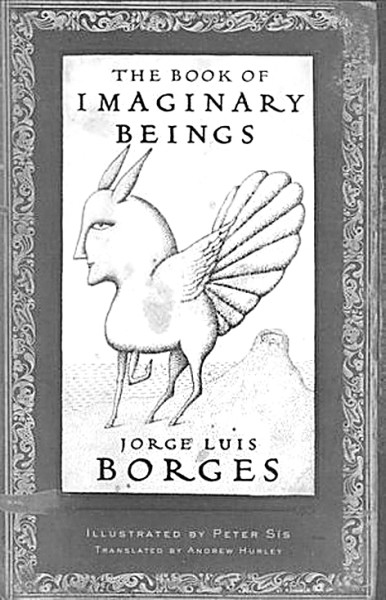

《想象的動物》書封

【深度解讀】

電影《神奇動物在哪裡3》的拍攝一波三折,最終定在明年7月上映,與此同時,電影《阿凡達》《指環王》也在近期相繼重映。這些影片有著一個共同的主題——怪物,不管它們是來自外星球、魔法世界,還是某個假想的中古時期。在我們這個年代,怪物似乎進入了一種爆炸式的“繁育期”。人們對於種種“想象的動物”充滿了熱情。在眾多魔幻或科幻題材的影片中,它們陸續登場,並借助技術的媒介,獲得逼真的效果。

怪物志研究者塞克斯曾寫道:“除現代奇幻小說家與藝術家外,鮮少有人特意創造想象的怪物。”表面上看,羅琳似乎屬於這類“奇幻小說家與藝術家”。哈利·波特系列中怪物頻現,攝魂怪、獨角獸、人魚、狼人等種種畸怪、異獸不勝枚舉,最終匯聚在《神奇動物在哪裡》一書中。該作於2001年出版,將羅琳魔法世界中出沒的怪物集結一處,按字母順序一一羅列,並予以詳細定義、區分與描述。它為后來的同名電影提供了一個藍本。必須指出的是,它與同年出版的《神奇的魁地奇球》一書均未標注羅琳的署名,分別假托巫師紐特·斯卡曼德、肯尼爾沃斯·惠斯普之名發表,出版信息也來自哈利·波特的虛擬世界。它由霍格沃茲魔法學校校長鄧布利多作序,多處標有哈利·波特、赫敏、羅恩等人物角色令人捧腹的評點、涂抹和勾畫,由此制造了強烈的“仿真感”。換言之,這是一本專供魔法師使用的“神奇動物學”指南,無意逸散在“麻瓜”或凡人的世界之中。它在其所屬的平行宇宙中邏輯自洽、合乎情理。

《神奇動物在哪裡》雖妙趣橫生,但終歸是愉悅童稚的消遣讀物,對於多數成年人而言,這只是一本無關宏旨的奇幻之作,博人耳目卻並無太多深意。即使可施以道德、隱喻式的解讀,也難免臆測附會,有舍本逐末的嫌疑。

在《想象的動物》一書的序言中,阿根廷作家博爾赫斯寫道:“怪物學”乃是一種消遣性的冷門知識,並無實際用途,而研究者也多是受獵奇心態驅使,為之鑽故紙堆,“搜刮朋友的書架以及國家圖書館迷宮般的書庫,尋找古時的作者與深奧難解的文獻”。

“怪物學”果真只是無關痛痒的消遣之事嗎?實際上,對於羅琳的這本書,問題的關鍵不在於其內容層面,也即怪物的奇特形態或習性,而是透過詭譎奇異的表面,研究其發生學,也即它的結構形式何以產生,它處在什麼樣的譜系之中,這個譜系又如何生成和演化。

1、想象力

怪物常與志怪傳統密不可分,意味著禮俗世界之外的一個超凡領域,既神秘莫測,又與民間傳說、村野閑談根脈相連。它們多屬前現代時期的殘余,或用於游戲消遣,或承載精神寄托與情感投射,與理性、科學相悖。

在普遍的意義上,怪物反映了先民以想象的方式對自然與社會現象做出的反應。這些前現代的想象延續至理性的時代,類似於不同文化之中集體意識深處的沉積物。在這種思想框架內,怪物多被視作一種隱喻,關於怪物的傳說也常被看作對世相的挖苦、嘲諷或不失善意的勸解,用以尋求道德訓誡。蘇格拉底在談論“心靈的塑像”時,便以“喀邁拉”等怪物隱喻人的多種天性。羅琳在《神奇動物在哪裡》中這樣描述:“喀邁拉”是“一種稀有的希臘怪獸,獅首、羊身、龍尾”。在中世紀的歐洲文化中,這種隱喻最為顯著,並且充滿了濃重的宗教色彩。怪物表征了人類的生存狀況,其光怪陸離總是折返到人自身的命運之上。直到17世紀末,怪物或其他生物還會被當作人類品質的象征。

再者,怪物又常是文學作品的組成元素,以不同的面目出沒在敘事之中。它們因此也多被視作想象的產物,理解為創造力的本質所在。英國作家、學者托爾金在這一方面開了先河。在對史詩《貝奧武甫》的研究中,他明確反對那種歷史化、考古化的研究路徑,指出:“怪物並非某種不可理喻的錯誤品位,而是至關重要的,在最根本的意義上與這首詩的基本思想相輔相成。”怪物所表現的是一種“北歐的神話想象”,反映了人與黑暗的未知世界的角力。他所開辟的范式對后來的研究產生了深遠的影響。

在《鏡與燈》中,艾布拉姆斯談到“吐火怪”(也即喀邁拉)這一怪物時,將之視為藝術創造的代表。他援引西德尼爵士的話說,半神半人、獨眼巨人、吐火怪,這些都是自然中從未有過的事物,彰顯了詩人偉大的創造力。既然它們是世間未有的“另一物種”,那麼藝術家不是在模擬感性世界,他們是“第二自然的創造者”……怪物是藝術家憑空捏造的產物,相較於能工巧匠雕刻的塑像,它們的想象更易實現——在與蘇格拉底的對話中,格勞孔如此說道:“言語是一種比蠟更容易隨意塑造的材料,我們就假設怪獸的像已經塑成這樣了吧。”

2、博物學

1890年,達爾文《物種起源》發表近四十年后,阿什頓出版了《動物學中的神奇造物》一著,篇首便寫道:“為了拯救被迅速遺忘的怪物,我寫作並編撰了此書。”諸多“怪物書”中,阿什頓的著作具有劃時代的意義。

頗有意思的是,正是在這一年前后,日本思想家井上圓了的《妖怪學講義》、愛爾蘭詩人葉芝的《凱爾特的薄暮》相繼問世。在東西方,人們幾乎同時對各種怪物產生了某種自覺的意識,神話學、民俗學、文化學的怪物誕生了。這是現代世界一個有趣的轉折點。阿什頓的著作所收集的怪物恰處於怪物全面消失的時期,因此無異於第一次有意的反思,以冷靜又略帶懷舊的文字考察了人類文化中的種種怪物。如果井上圓了是要在現代科學與妖怪之間作一個切割,在阿什頓的考察中,怪物志並非妖怪學,它與注重追求客觀知識的科學傳統密不可分。他的著作是為前達爾文時期的生物學書寫的一支挽歌,一方面對怪物進行總結性的“清理歸類”,另一方面也構成了一次思想的懷舊之旅。他所做的文字考據類似於我們對瀕危動物的拯救工作,其目的便是將這些奇形怪狀的生物從行將滅絕的命運中拯救出來。

羅琳的《神奇動物在哪裡》顯然是延續了這種工作。實際上,這本書並不是羅琳杜撰的第一部神奇生物學著作。羅琳筆下霍格沃茲學校開設的本草學課程,所用教材是一位名為菲利達·斯孢的魔法師編著的《千種魔法植物與菌類》一書。除此之外,還有海格的魔法動物養護課程用作教材的《怪物之怪物書》以及赫敏閱讀的《世界食肉樹概覽》。但是,與《神奇動物在哪裡》不同,這三本書只是被簡略提及,現實中並未成書。雖然如此,這些虛構之書指向了羅琳怪物書寫的博物學背景。它們的內容屬於魔法世界的“地方性知識”,包括了經驗性、實用性的動植物知識,而這些動植物組成了這個世界的生態系統。

就《千種魔法植物與菌類》一書而言,如果說《神奇動物在哪裡》專攻動物,那麼這本書則是魔法世界的植物學著作。對於神奇植物的描述,羅琳參考了文藝復興時期英國本草學家尼古拉斯·卡爾培波的《英國醫生與草藥全書》這部真實的著作。這本具有代表性的早期植物學著作不僅詳述了數百種植物的性能、藥效,還探索了它們與行星運轉之間的關系。

以當下的眼光看,將植物學與佔星術混為一談,它本身便頗有幾分神奇的色彩,與羅琳有意的杜撰不無相似之處。由此看來,並不存在對自然“自然而然”的理解,我們無法逃離時代加諸我們之上的觀察與認知世界的方式。

霍格沃茲學校的課程包括黑魔法防御術與神奇動物養護術,學生在本草學課程中種植曼德拉草。這種視角顯然為如何看待神秘、奇幻的怪物提供了一種祛魅的方式。

3、繁殖學

歷史上,怪物的繁殖學要追溯至公元前五世紀。希臘哲學家恩培多克勒最早提出關於怪物起源的學說:“肢體部位由愛神創造,又由機緣之神組合。眼睛尋找前額,手臂尋找肩膀,軀干尋找頭顱。它們被任意組合:人的頭顱長在牛的身上,牛的頭顱又長在人的身上……不過,千變萬化的形式中,隻有一小部分存活下來並繁衍生息。”這一學說無疑具有朴素的進化論色彩。

《神奇動物在哪裡》一書中盡是人魚、人馬、狼人之類的“復合型”怪物。魔法師們會私下培育八眼巨蛛等新的怪物,為此魔法部在1965年頒布不准繁育實驗的禁令,禁止以“嫁接、雜交和拼貼”的方式制造新的怪物。

不難理解,將各類動物的軀干、肢體進行排列組合,自然可以生成變化多端、形態各異的怪物。實際情況是,人們並沒有去設計無限多的怪物。脫離文化語境、依照“合成”的原則雜糅各類動物的肢體而憑空捏造的怪物似乎並無太多意義。在諸多記載中,怪物的根源基本上都有著“社會性”與“群眾基礎”,很難追溯至某個特定的“制造者”。例如,博爾赫斯認為,龍就是“一種必然的怪物”,可以在眾多文化中找到身影,所以它的產生“並非轉瞬即逝或純屬巧合”。或如托爾金所言,“龍不是一種隨意的發明”,它的存在滿足了當時人們某種深層的心理需求。羅琳在《神奇動物在哪裡》中也收錄了這種具有代表性的怪物,將之稱作最著名的神奇生物,並對來自不同文化的龍進行了細致分類。

這一點指向了怪物的社會根源,與其說它們是有意而為的臆想與創造,毋寧說它們反映了某種真實的文化背景與地理環境。作為一本“偽動物志”,《神奇動物在哪裡》的出版社、出版日期等信息也源自那個虛幻的世界。它與《千種魔法植物與菌類》等書一起構成了那個虛幻世界的博物志。書中關注的問題是某種生物“叫什麼?它為什麼叫這個名字?它有什麼用?能吃嗎?”並且一絲不苟地分析了這些生物的外表特征、生活習性、棲息地等,這些都是博物學常問的問題。怪物完全屬於那個自洽的世界,有著自身的存在邏輯。

對於哈利·波特等人而言,這是一本將怪物分門別類的教科書,用以應對種種與怪物相處的狀況。

關於怪物,法國思想家德裡達曾寫道:“人們一旦遭遇怪物……便開始馴化它,將其與正常標准相較,分析它,然后征服這個怪物可能駭人的方面。這種自我適應的運作,也即合法化的運作,亦是正常化的運作,當時便已經開始了。”一部怪物史本身即一部人類和陌生動物遭遇並加以認識和馴化的歷史。

在這個意義上,怪物不過是某種有待納入知識體系的動物。《神奇動物在哪裡》中,鄧布利多校長聲稱,研讀此書有助於清除浩克拉姆,釋讀奧格立的鳴叫,或者治愈珀夫斯坎從便器中飲水的陋習。與之類似,魔法部按照危險程度將怪物分成五個等級,以防魔法師遭遇怪物,也是出於治理、馴服的心態。

4、生成史與消亡史

現實世界中,博物學正是緣起於這種合理化、正常化的過程,旨在將種種原本陌生的動物或怪物納入人類的知識范疇之中。這些因素將《神奇動物在哪裡》置於文學虛構與真實動物志之間的位置,連通了魔法與現實、怪物志與博物學。事實上,閱讀怪物志、研究怪物學並非全然出於對冷僻知識的獵奇心態,還在於理解其背后的知識體系與文化觀念。

羅琳的怪物志既是奇幻文學中想象的存在,構成了自成一體的陌生天地,又有著真實性根基,處於一個文化傳統之中,勾連起深廣的自然科學背景。它的發端與博物學之間存在著隱秘的聯系,所反應的是這一傳統的末端。

這個傳統開始於亞裡士多德的《動物志》,經由漫長的演變,由博物志轉為歷史文獻再到搜奇尚異的冷門雜記,最后到羅琳的“神奇動物指南”。這一過程不僅牽涉想象虛構,還牽涉生物學知識,與真實的科學發展纏繞在一起。

作為一種文化現象,羅琳的寫作並非無中生有,而是沿襲了博物志的言說方式,形成一套自洽的話語系統,通過創造性的挪用,建構了一個虛幻世界。這一獨特的結構形態將注重客觀性的博物學與主觀臆造的奇幻文學融為一體,構成了該書的二重性。書中關於神奇動物的線索也隱約反映了現實世界中的博物學發展史。

《神奇動物在哪裡》中,魔法師們用“消影咒”“失憶咒”等手段來隱藏怪物。現實中的“驅魔”方式卻是博物學自身的發展。隨著分類學的發展,生物界的“不確定性”被逐漸消解。世界不再神秘,一切都被科學命名,賦予理性的秩序。表面上看,這是一個悖謬的過程——怪物的生成史也是其消亡史。

不過,我們無須為神奇動物唱起挽歌,它們遠未絕跡。自然之中總有“神奇動物”遺落或藏匿在某個角落。博物學家威爾遜寫道:“還有許許多多的生物(很可能超過90%),仍然是科學上的未知種。它們存活在某處,尚未被發覺,甚至連名字都沒有,靜靜等待它們的林奈,它們的達爾文,它們的巴斯德。”《神奇動物在哪裡》中的巫師斯卡曼德也持有類似觀點:“我的著作不過是對於棲居在我們這個世界上的神奇動物的入門介紹。……我相信在今年的某些時候,一種新的神奇動物又會被發現,讓我不得不第五十三次修訂這本書。”

如果要編纂一本怪物的百科全書,那麼這本書必然是敞開而難以終結的。(作者:孫紅衛,系南京大學副教授)

飛向藍天的“卓瑪”(身邊的小康故事) “卓瑪,飛機能飛多高啊?”“卓瑪你去過哪些城市了?”……每次回家,格茸卓瑪仿佛是村裡的“明星”。 格茸卓瑪的家鄉在雲南省迪慶藏族自治州香格裡拉市小中甸鎮團結村。這個很多人沒有坐過飛機的村子,卻走出了一位在飛機上工作的女孩。 作為東航…【詳細】

雲南新增19例境外輸入確診病例 人民網昆明7月27日電 (符皓)據雲南省衛生健康委員會通報,7月26日0時至24時,雲南無新增本土新冠肺炎確診病例和無症狀感染者。新增境外輸入確診病例19例、無症狀感染者3例。確診病例治愈出院2例(境外輸入),無症狀感染者解除隔離醫學觀察2…【詳細】