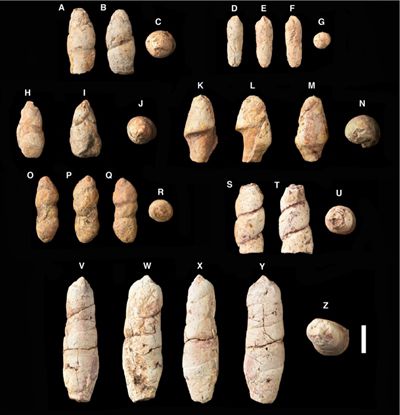

7件糞便化石標本多角度圖片。中科院古脊椎所供圖

說起化石,很多人會想起恐龍化石,但是糞便化石,你見過嗎?

沒錯,就是那個有味道的糞便,經過上億年的時空穿梭,就成了糞便化石。這些難登大雅之堂的古生物排泄物,到了科學家手中,卻成了了解動物演化和生態信息的重要手段,甚至可以一瞥上億年的進化史。

前不久,國際學術期刊《科學報告》刊發了科學家對蒙古國西部早白堊世查干察布組螺旋狀糞便化石的研究,這是首次發表的該地糞便化石記錄。該研究由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所保羅·拉米、凱澤·哈拉卡和陳鶴3位博士研究生主導完成。

陳鶴告訴記者,遠古時代動植物甚至微生物化石,經常被古生物專家學者採集和開展研究,公眾對此並不陌生,但古生物糞便化石相對而言就比較稀少和奇特。近年來,隨著人們逐漸認識到糞便化石所包含的信息在古生物學和古生態環境中的作用和重要性,糞便化石儼然成為揭示古生物信息的重要工具之一。

“糞便化石是一類遺跡化石,對這類型化石的研究目前已成為該領域最重要的研究方向之一。”陳鶴說,不同造跡者所產生的糞便存在不同的形態特征,因此,透過不同糞便化石的比對,也可反應出造跡者的相應類群及其腸道構造的演化信息。

早在1667年,科學家就已經對現生魚類螺旋瓣狀的腸道進行研究,迄今已知最古老的螺旋紋狀糞便化石記錄在南非上奧陶統索姆頁岩中,而最早的渦旋狀糞便化石,則記錄在愛爾蘭梅奧州路易斯堡志留系地層中。一般來說,渦旋狀糞便化石的記錄更為罕見,多見於古生代和新生代地層中。

此次研究的對象是蒙古國西部、距今約1.31億至1.26億年的7件糞便化石。研究團隊從中發現4個新的糞便化石遺跡類別,包括兩個新的遺跡種和兩個新的遺跡屬,其中1個新的遺跡屬,還是迄今全世界發現的第二件中生代渦旋狀糞化石。

這是科研人員首次研究並發表關於蒙古國西部約1.3億年前糞便化石記錄,也是首次對其進行詳細研究。

陳鶴說,這次研究涉及的7件糞便化石標本,包括6件螺旋狀糞化石和1件渦旋狀糞化石,均產自蒙古國西部塔塔爾盆地早白堊世查干察布組,由她的導師汪筱林研究員1998年參與蒙古高原國際恐龍項目科考期間於同一地點所採集,除糞便化石外,該地點過去還有復齒湖翼龍等其他脊椎動物化石的發表記錄。

保羅·拉米表示,研究團隊通過高精度的計算機顯微斷層掃描發現,這7件糞便化石標本中均存在骨骼殘片和鱗片,其中還存有完整的圍眶骨,據此研究團隊推斷,產生這些糞便化石的生物的消化系統環境,可能並非強酸性,並不足以溶解食物中的骨骼等。

同時,研究團隊還利用掃描電鏡能譜分析化石中的鈣和磷酸鹽,也發現這些糞便化石的造跡者具有肉食性類群的特征。此外,他們還在1件較小尺寸糞便化石中發現一些“復雜的物體”:疑似植物花粉、被攝食動物完整的眶下骨、成團的骨骼碎片和菱形的硬鱗片。

“這說明造跡者有可能是以動物和植物為食的雜食性類群,或者它是捕食了植食性的動物所造成的殘留。”陳鶴說,糞便化石表面還存在生物侵蝕的痕跡,更進一步提供出白堊紀早期糞便分解者的相關生態信息。這件遺跡化石也是目前全世界第二件發現的中生代渦旋狀糞化石。

保羅·拉米表示,由於這7件糞便化石大小不一,研究團隊推測這些糞便化石的造跡者體形的大小也不相同。另從這些糞便化石的顏色、干裂程度、孔的數量等差異來看,其埋藏條件也各不相同。

研究團隊與中科院古脊椎所張彌曼院士和張江永研究員進行討論,推測4個新的糞便化石遺跡類別中,有3個造跡者可能與鱘形目的成員有關,另1個目前還無法確定,但它有可能來源於肉鰭魚類,其中未被消化完全的對象,可能是叉鱗魚目的成員。

“這些糞便化石還表明,蒙古國西部塔塔爾盆地在早白堊世曾經生活著大量的魚類。”陳鶴說。(記者 邱晨輝)

飛向藍天的“卓瑪”(身邊的小康故事) “卓瑪,飛機能飛多高啊?”“卓瑪你去過哪些城市了?”……每次回家,格茸卓瑪仿佛是村裡的“明星”。 格茸卓瑪的家鄉在雲南省迪慶藏族自治州香格裡拉市小中甸鎮團結村。這個很多人沒有坐過飛機的村子,卻走出了一位在飛機上工作的女孩。 作為東航…【詳細】

雲南新增19例境外輸入確診病例 人民網昆明7月27日電 (符皓)據雲南省衛生健康委員會通報,7月26日0時至24時,雲南無新增本土新冠肺炎確診病例和無症狀感染者。新增境外輸入確診病例19例、無症狀感染者3例。確診病例治愈出院2例(境外輸入),無症狀感染者解除隔離醫學觀察2…【詳細】