井頭山遺址出土的遺存。 童笑雨 攝

下了余姚北高鐵站,跨越21公裡,倒騰兩趟公交。這是井頭山遺址發掘領隊孫國平的“上班”路線。這個“五一”假期,他在浙江寧波余姚井頭山遺址工地度過。

2021年是中國考古學誕生100周年的重要紀念年份。“五一”假期,記者來到井頭山遺址,探訪考古人不一樣的“勞動節”。

分門別類整理好的貝類。 童笑雨 攝

井頭山遺址距今8000多年,是中國東南沿海地區埋藏最深、年代最早的海岸貝丘遺址,是中國先民適應海洋、利用海洋的最早例証。

循著地圖到達井頭山遺址考古工地時,已是上午9點多。這是一處不起眼的遺址場地:

出土后修復的陶器。 童笑雨 攝

大門對著的是國道,“鄰居”們都是企業,鮮少有人在路上行走。往裡望去,野草長得有半人高,還有許多被塑料薄膜包裹著的土堆。若不細看門口“井頭山遺址考古工地”這幾個字,沒人會知道,這裡埋藏著的是8000年的歷史。

孫國平和井頭山遺址工作人員在交談。 童笑雨 攝

因為是“五一”假期,工地裡隻有幾個考古隊員留守。自2019年開始發掘井頭山遺址以來,孫國平至少每年有9個月的時間在這裡度過。這個假期也不例外。

他的工作繁雜:出土遺存資料整理、二期發掘工作籌備、接待到訪者……見到孫國平時,他正在指導民工簡單清理出土遺存。

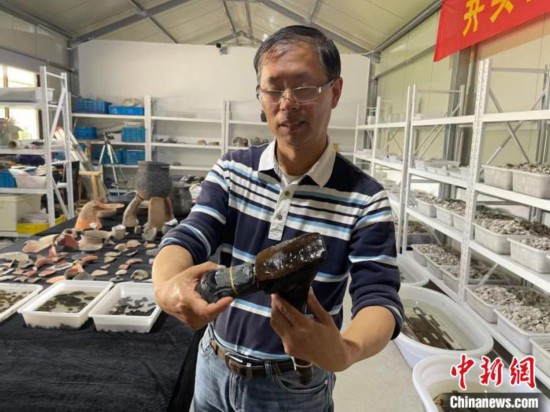

孫國平展示出土的木器。 童笑雨 攝

井頭山遺址有一個“別稱”:史前海鮮市場。這裡出土了大量的蚶、牡蠣、海螺、蛤、蟶等貝殼。此外,還有成堆魚骨、散落的海魚脊椎骨、木器等。

孫國平說,第一期發掘已經結束,但更繁復的整理工作還在后頭。現場可以看到,不同種類、大小的空貝殼,被整齊地碼在筐中,這些都經過了簡單的淘洗。

淘洗用的篩子。 童笑雨 攝

淘洗裝備是自制的,那是一個個懸挂下來,浸在水裡的正方形的大篩子。篩子分兩層。

“篩下來的都不會丟掉,主要是為了分類研究。”孫國平指了指牆邊層疊堆放的塑料筐說,除了貝殼、骨頭等看得見的遺存,原本包裹在土層中的植物種子、碎骨渣等微小遺物會落在下層小孔的篩網上。“通過種子,我們能了解8000年前先民們吃的是什麼,以及他們是什麼時候開始馴化這些種子所屬的植物的。”

現場整理好的貝殼。 童笑雨 攝

淘洗過的遺存,都會被收藏在工地的兩個簡易倉庫中。一個存放貝殼,一個則是存放木器、陶器、骨器等。

隻要在工地,孫國平就會拿著小水壺,給浸泡在水中的有機質文物加水。比如那一隻保存完好的木碗,以及蓋上塑料薄膜,連同土層“打包”的麻栗果。他笑稱,自己像個花匠。

連帶“土層”打包的麻栗果。 童笑雨 攝

他說,給文物澆水,是為了保持它們出土時的形態。“比如木器,若不放在水中,或者不小心讓它們長時間裸露在空氣中,木頭就會很快開裂、變形后壞掉。”

這些木頭,都是孫國平呵護的“寶貝”。他說,在普通人眼中,它們“一文不值”,但在考古專家眼中,這是解碼8000年前先民生活狀態的鑰匙。

事實上,在井頭山遺址考古工地,還有第三個“倉庫”。這個“倉庫”有些隨意,是搭在考古隊員房間門前的一塊塊木板。木板上,擺放著大大小小的破碎陶片。

假期裡,河姆渡遺址博物館研究員黃渭金的工作,就是根據出土的地層,給陶片編號。這也屬於出土文物的歸類整理。記者見到黃渭金時,他面前已經擺滿了一筐筐編好號的陶片。

這個工作很枯燥,有時候坐著就是一整天,也沒人能聊天,但黃渭金仍埋頭整理著。

他說,井頭山遺址出土陶片太多,若不做地層分類,會對后期研究造成影響。

“考古的前期發掘很苦,后期的文物整理也要耐得住寂寞。”有時實在坐不住了,他會和孫國平一起,為木板上的破陶片,找找“失散的兄弟姐妹”,看能不能拼成一件完整的陶器。

尋找的過程,仿佛是一場“連連看”。陶片的顏色、質地、內胎層的質感等,都是分辨的指標。

“五一”假期和兩位考古前輩作伴的,還有“90后”吳恩東。

他是澳大利亞國立大學海洋考古專業學生,主要負責井頭山遺址出土貝類、魚類研究。“魚骨鑒定是最難的,你不知道手中的這一塊,是出自魚的哪一部分。尤其有些關鍵部位,要核對各種標本,慢慢找。”

在吳恩東的房間裡,堆著一筐筐的貝殼和魚骨。他說,考古工作者和上班族不同,整理期間沒有具體的上下班時間,平時工作都靠自覺。有時因為一項研究,工作到半夜是常事。

出土的木碗,平時放在水中。 童笑雨 攝

用孫國平的話說,就是“恨不得把一個人當三個人來用”。他說,考古是一項“慢工出細活”的事業,但現在從業者太少,自己能干的就多干點。”

現在,他正籌備井頭山遺址二期發掘工作。“整個遺址有2萬多平方米,一期發掘范圍才700多平方米。”

孫國平所指二期要發掘的地方,如今仍被草叢覆蓋。他希望,二期工作能盡快開展,自己能找到8000多年前的村庄是怎麼布局的,先民居住的房子是什麼樣的。“我最大的願望,就是在退休前,把這個中國最早的海岸村落——井頭山遺址揭示得更加清楚一些。”(童笑雨)

飛向藍天的“卓瑪”(身邊的小康故事) “卓瑪,飛機能飛多高啊?”“卓瑪你去過哪些城市了?”……每次回家,格茸卓瑪仿佛是村裡的“明星”。 格茸卓瑪的家鄉在雲南省迪慶藏族自治州香格裡拉市小中甸鎮團結村。這個很多人沒有坐過飛機的村子,卻走出了一位在飛機上工作的女孩。 作為東航…【詳細】

雲南新增19例境外輸入確診病例 人民網昆明7月27日電 (符皓)據雲南省衛生健康委員會通報,7月26日0時至24時,雲南無新增本土新冠肺炎確診病例和無症狀感染者。新增境外輸入確診病例19例、無症狀感染者3例。確診病例治愈出院2例(境外輸入),無症狀感染者解除隔離醫學觀察2…【詳細】