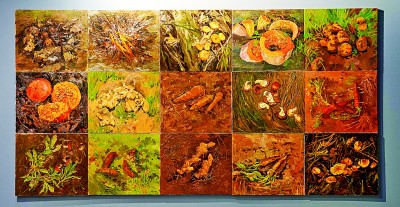

紅軍食譜(油畫)

野菜、草根、樹皮、皮具,當這些紅軍長征中的真實“食物”被一一收集起來,會給人帶來怎樣的震撼?在“功夫——中央美術學院造型學科基礎部成立二十周年展”的現場,有一組特殊的油畫作品。展廳內以三面牆的空間展出了造型基礎部師生在紅軍長征經過的四川省若爾蓋縣,尋覓並繪成的一百幅油畫《紅軍食譜》。

1934—1935年,紅軍第一、二、四方面軍三大主力,由若爾蓋縣出川入甘。這也是在四川省境內,紅軍三大主力唯一共同走過的縣。上萬名紅軍戰士長眠於若爾蓋草地,至今留下了許多廣為傳頌的英雄故事。不同於以往的許多主題性創作,創作團隊將目光聚焦在微觀的食物上,大家認為,“因為沉潛於歷史的真實細節遠比傳頌的故事要更加精彩和生動”。

時任造型學院副院長、基礎部主任的張路江談到創作構思時說:“我們這次考察計劃的最終落實是經過中央美院上下圍繞‘再長征’創作活動多次討論研究的結果。‘再長征’展覽分為革命理想、正確方向、艱苦奮斗、團結一致四大板塊,造型基礎部的創作活動是針對其中‘艱苦奮斗’這一板塊。基礎部創作團隊前往紅軍長征的歷史現場,以《紅軍食譜》為主題,創作百張油畫作品。在創作過程中,我們回顧了老一輩藝術家經典的長征題材作品。從另一個角度說,這也是一種‘筆墨當隨時代’理念下的有益嘗試。今天我們這一代人,如何回憶長征歷史,如何用今天的藝術語言對這一重大歷史題材進行轉換,是我們在構思過程中思考的關鍵問題。”

為了更好地進行創作,根據收集到的紅軍長征時期歷史文獻,團隊成員被分成了十二個小組,包括方案討論、生火、皮具、菌類、熟食、野菜、草根、野果、樹皮、肉干、谷物、尋物。這些小組分工明確,例如生火組主要負責尋找長征時期紅軍使用的炊具,並生火加熱食物,還原當時的真實場景﹔尋物組則要深入到歷史遺跡、名人舊居、當地藏民住宅等場所中去,尋找當年紅軍使用過的各類用具。在十五天的實地寫生期間,師生們按照分組找尋食物,盡最大可能在畫面中還原當年紅軍長征時的現場感。這些作品不是簡單的描述與說明,它們蘊含著強烈的情感。透過一幅幅作品,我們看到的是一段歷經重重磨難,最終走向勝利的崢嶸歲月。

現在當地的條件依舊艱苦,可想見八十多年前長征的紅軍戰士們面對的困難。在森林密布的山區中,紅軍以山中野果、菌類植物和薯類為主要食物。除僅有的幾口鍋可以生火煮食外,軍隊中大部分人沒有條件吃上熱食。在這樣的情況下,戰士們隻能直接食用採摘下來的野果和挖出的蘑菇。由於飢餓過度,並且野生植物的種類難以辨別,有很多戰士因食用了有毒的野果、蘑菇而長眠。樹皮中含有澱粉和纖維等成分,食用后能夠滿足飢餓感,但對腸胃的消化和吸收會產生負面作用。在有炊具的條件下,戰士們可以將樹皮生火煮后食用,但大多數人則將又干又硬的樹皮直接吃下。草根是一種我們踩在腳下都毫無感覺的植物,但正是這種看似不起眼的植物,卻成了當年千萬名紅軍戰士的救命食物。據史料記載,作為長征的主力軍,紅一方面軍在通過若爾蓋草原時食用了大量草根充飢,食用草根一直支撐著紅軍戰士向勝利的終點邁進。

在展出的百幅油畫中,有許多動人的細節。一些作品將青稞類、麥子類等谷物粘貼在畫面中,令人能聞到谷物的芬芳。還有一幅特別的作品,畫的是一件疊好的軍服——在臨終時刻,有紅軍戰士擔心死去后身體僵硬不好脫下衣服,就自行把衣服脫下,以備后來經過的紅軍取暖或者將衣服烹煮作為“食物”。

每一位創作團隊成員都親自品嘗過紅軍吃過的食物。在一百幅作品中,有一張畫的是大蘿卜,創作的學生說:“當時我在藏區牧民家看到了這種蘿卜,還說紅軍能吃上這個,條件也還可以,結果牧民告訴我這是喂豬的蘿卜,那裡的人們都不吃。我帶了一些蘿卜到寫生基地,大家一嘗,果真難以下咽,就像木頭一樣干澀。”師生們還嘗了煮熟的草根、皮帶,“通過味覺的體驗,我們更深刻感受到紅軍長征有多麼艱辛”。

創作團成員趙昌海回憶這次創作經歷時更多地談到了精神。他說:“我之前沒有經歷過這樣的創作,在這次《紅軍食譜》創作中,我經常思考如何將紅軍當年的食物與堅韌不拔的精神結合在一起。剛開始的時候感覺很難,在造型、色彩方面把握都不是很好,張路江、盧征遠兩位老師在方向上對我進行了指導,我有意識地增加了畫面的厚重感,畫面效果也從單純的表現食物轉變為突出紅軍內在的精神。”

“‘長征精神’在我看來就是吃苦耐勞、不怕犧牲的精神,這與我們的創作是相通的。紅軍之所以能夠完成這一偉大奇跡,是因為他們有著自己的信念,熱愛著自己的民族,惦記著養育他們的土地。我們參加寫生創作,也需要這種熱愛的精神。在創作過程中,我們會遇到很多意想不到的困難,會產生很多放棄的理由,但是不管怎樣,我們始終堅持最初的想法,克服一切困難,為此次創作交出滿意的答卷,我想這就是‘長征精神’與《紅軍食譜》的關系吧。”創作團成員劉攀道出了師生們的共同心聲。

若爾蓋的天氣十分多變,師生們在創作中經常遇到雨天和冰雹,為了方便創作經常用干糧來解決午飯。一開始有的學生畫出來的作品,是像課堂上畫靜物一般,非常唯美。經過老師的指導與他們的真實體驗后,畫面無論從筆觸、肌理還是精氣神上都有了很大的不同。聆聽著紅軍長征的故事,很多同學都流淚了,在一望無際的草地裡,創作者與當年長征的紅軍仿佛產生了一場精神和歷史的對話。這是一堂生動的、沉浸的黨史課,師生們重讀長征,再回顧,再體驗,再解讀,再表達,對“長征精神”的理解和感悟,彰顯了藝術之美、信仰之美、崇高之美,是對長征勝利和革命先烈的最好紀念,是對“長征精神”的有力弘揚。 (作者:盧征遠、張瀚、苗普,系中央美術學院造型學科基礎部教師)

飛向藍天的“卓瑪”(身邊的小康故事) “卓瑪,飛機能飛多高啊?”“卓瑪你去過哪些城市了?”……每次回家,格茸卓瑪仿佛是村裡的“明星”。 格茸卓瑪的家鄉在雲南省迪慶藏族自治州香格裡拉市小中甸鎮團結村。這個很多人沒有坐過飛機的村子,卻走出了一位在飛機上工作的女孩。 作為東航…【詳細】

雲南新增19例境外輸入確診病例 人民網昆明7月27日電 (符皓)據雲南省衛生健康委員會通報,7月26日0時至24時,雲南無新增本土新冠肺炎確診病例和無症狀感染者。新增境外輸入確診病例19例、無症狀感染者3例。確診病例治愈出院2例(境外輸入),無症狀感染者解除隔離醫學觀察2…【詳細】