浙江寧波余姚井頭山遺址出土的近江牡蠣殼

河南鞏義雙槐樹遺址出土的彩陶罐

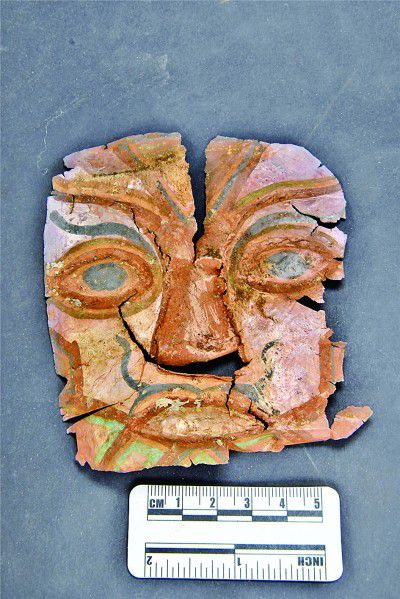

西藏札達桑達隆果墓地出土的銀質鎏金面飾

河南伊川徐陽墓地大型墓葬出土镈鐘

陝西西安少陵原十六國大墓墓道上方的土雕建筑全景

青海都蘭熱水墓群2018血渭一號墓出土的銀印章(外甥阿柴王之印)

4月13日,經過緊張的角逐,2020年度“全國十大考古新發現”揭曉。

本次評選,通過層層選拔,遴選出20個項目進入終評,並最終選出“十大”。參加終評的項目,在時間跨度上,自距今4.5萬年的舊石器時代,歷經新石器時代、夏商周、秦漢魏晉南北朝直至唐宋元﹔在地區分布上,從黃土地到江浙沿海,從西南山區到邊疆地區多有涉及﹔從遺址類型上,包含洞穴遺址、貝丘遺址、原始城址、糧倉聚落、鑄銅遺址、墓葬、祭祀遺址,以及烽燧遺址等多種。一眼萬年,這些遺址從不同角度共同講述著豐富多彩的中國故事。

貴州貴安新區招果洞遺址

一萬年前的先人在這裡用火

招果洞遺址位於貴州省貴安新區高峰鎮岩孔村招果組,是一處跨越了整個舊石器時代晚期和新石器時代的遺址,在全國極為罕見。

在歷經5個年度的考古發掘后,考古學家發現51處用火遺跡、兩座墓葬,大量石制品、磨制骨角器,以及和人類活動有關的動植物遺存。其中最早的遺跡出現在距今4.5萬—3.7萬年的地層中。在距今3萬多年地層中發現的磨制骨器,是目前中國發現的最早磨制骨器之一。在距今至少有1.2萬年的地層中,考古學家發現1件通體磨光石器,刃部沾有大量赭石粉末,這是中國目前發現的最早的磨制石器之一,為探討磨制石器的起源和功用提供了新証據。

該遺址目前發現火塘51個,主要集中在舊石器時代晚期,是目前中國發現的最為集中的舊石器時代晚期用火遺存之一,這些遺存與散落在周邊的遺物一起,為揭示舊石器時代晚期穴居人群的行為和生存策略,提供了重要材料。環境考古工作者在古人類洞穴遺址內採集石筍,進行了國內首次古氣候復原工作,目前已經獲得其中幾根石筍的精確年代模型。對石筍進行顯微觀察,發現石筍紋層內含有許多木炭碎屑,與文化層堆積中的用火強度高度符合。專家推測,古人類在洞穴中用火的紀錄,最早可追溯到至少一萬多年前。

項目負責人張興龍介紹,招果洞遺址考古發掘整合了包括洞穴沉積學、動物考古學、植物考古學、體質人類學、古環境學、石器分析、年代學等學科,考古科研院所與高校強強聯合,可謂區域考古協作和多學科團隊攻關的優秀案例。

浙江寧波余姚井頭山遺址

河姆渡文化從這裡走來

井頭山遺址位於余姚市,臨近河姆渡、田螺山遺址,總面積約2萬平方米,是目前在浙江省和長三角地區發現的首個貝丘遺址。

項目負責人孫國平介紹,該地區距目前的海岸線有40公裡,而此次考古發現卻証實,8000年前,這裡是古寧波灣,發現的大量貝類遺存和生產生活用具就是海邊村落的先人們留下的。

井頭山遺址距今8300—7800年,而且被深埋地下5—10米處,是目前所見中國沿海埋藏最深、年代最早的典型海岸貝丘遺址,也是浙江和長三角地區首個貝丘遺址,為研究全新世早中期中國沿海環境變遷與人類活動的相互關系提供獨特案例,為今后探索發現中國沿海8000年前乃至更早的遺址指明了方向。

井頭山是典型海岸貝丘遺址,是中國先民適應海洋、利用海洋的最早例証,表明余姚、寧波乃至浙江沿海地區是中國海洋文化的重要源頭區域,為全新世早中期海岸環境和海平面上升過程樹立了精確的時空坐標。出土遺存和所處地理環境表明,這裡是河姆渡文化的直接來源,由此,寧波的歷史軸線在河姆渡文化基礎上又向前推進了1000多年。

河南鞏義雙槐樹遺址

5300年前的河洛古國

雙槐樹遺址位於河南省鞏義市,確認遺址現存面積約117萬平方米,是距今5300年前后經過精心選址的都邑性聚落遺址。

項目負責人顧萬發介紹,從遺址的地理位置、規模、文化內涵分析,這裡是迄今為止在黃河流域發現的仰韶文化中晚期規模最大的核心聚落。它的發現填補了中華文明起源關鍵時期、關鍵地區的關鍵材料,被有關專家命名為“河洛古國”。

遺址中發現的大型建筑群,已初具中國早期宮室建筑的特征。比如其“品”字形布局、“一門三道”的宮殿形制,在二裡頭、偃師商城等后世遺址中多次被發現,可謂是古代宮殿的鼻祖﹔而大型中心居址建筑前兩道圍牆及兩處錯位布置的門道和加厚圍牆的設計,具有極強的防御色彩,可能是中國古代最早瓮城的雛形。

本次發掘發現的夯土祭台遺跡,是仰韶文化遺址中的首次發現,有利於開展與紅山文化、良渚文化等周邊區域在祭壇文化以至高層禮儀制度方面的比較研究。值得一提的是,雙槐樹遺址發現大量農作物遺存和正在吐絲狀態的牙雕家蠶,連同其周邊遺址發現的農業和絲綢實物等,充分証明了5300多年前的中原地區已經形成了較為完備的農桑文明。

河南淮陽時庄遺址

夏代早期的天下糧倉

時庄遺址位於河南省周口市淮陽區四通鎮時庄村,總面積約10萬平方米,距今4000—3700年左右。

遺址的南部,在面積約5600平方米的人工墊筑台地上,考古學家共發現29個糧倉遺跡。其中有13個糧倉的樣子類似西南少數民族地區常見的干欄式建筑,另有16個是直接建於地面上,有方形有圓形。在遺跡中還檢測出,糧倉主要儲存的是黍。該遺址是我國目前發現的年代最早的糧食集中存儲的糧倉城,為研究我國古代早期國家的糧食儲備、統一管理和可能存在的貢賦制度等提供了絕佳的實物資料。

項目負責人曹艷朋介紹,目前可以認定,時庄遺址為一處布局清晰、功能專一的圍垣聚落,是夏代早期中原地區新出現的小型化、專門化聚落,是一種嶄新的聚落形態。考古隊在時庄遺址周圍150平方公裡的范圍內,還發現存在至少13處同時期的聚落,共同構成了龐大的區域性聚落群,是時庄遺址單一功能性聚落發展的重要支撐。這對於重新認識夏代早期的社會組織結構、管理水平和國家治理能力等都具有極其重要的價值。

河南伊川徐陽墓地

實証“戎人內遷伊洛”的歷史事件

該墓地位於河南省洛陽市伊川縣鳴皋鎮徐陽村一帶,已發現墓葬500余座,包括貴族墓地和平民墓地。貴族墓地主體遺存為東周時期墓葬及陪葬車馬坑等,目前已發掘清理東周墓葬132座,車馬坑4座、祭祀遺存7處,此外還有西周、唐宋時期墓葬18座,祭祀遺跡2處。

徐陽墓地東周時期葬制、墓葬排列、器物組合及葬俗具有典型的周文化風格,等級差別十分明顯。此外,在大中型貴族墓陪葬車馬坑或部分中小型墓內還發現有放置馬牛羊頭蹄的殉牲現象,這種葬俗與春秋時期中國西北地區戎人葬俗相同,反映出該墓地族群與西北地區戎人存在淵源。從墓地時間跨度及所處位置分析,它與“秦、晉遷陸渾之戎於伊川”的陸渾戎相吻合,因此,這處墓地應為陸渾戎遺存,它所在的順陽河流域應為陸渾戎遷伊川后的聚居地和核心區域。

項目負責人吳業恆介紹,徐陽墓地的發現証實了文獻所載“戎人內遷伊洛”的歷史事件,是研究春秋戰國時期民族遷徙與融合、文化交流與互動的重要資料。

西藏札達桑達隆果墓地

西藏早期最系統的喪葬形式

桑達隆果墓地位於西藏自治區阿裡地區札達縣桑達溝溝口,地處喜馬拉雅山脈西段北麓,海拔3700米。

該墓地是目前所見西藏西部早期喪葬習俗最系統的墓葬材料,反映出當時、當地先民們,有同時隨葬明器、實用器兩類器物的傳統,以及隨葬食物和毀器的習俗。體現了以札達縣為中心,來自於它西部、東部、南部、中部以及中原地區考古學文化傳播至此的痕跡。出土了6件金、銀面飾,其形制與臨近的曲踏墓地、古如甲墓地,以及印度西北部的馬拉裡墓地、尼泊爾北部的桑宗墓地出土的金、銀面飾形制相同或相近。項目負責人何偉介紹,這類金、銀面具發現數量稀少,集中分布在喜馬拉雅山脈西段南、北兩麓,其年代從公元前300年延續至500年。

通過碳十四測年可知,桑達隆果墓地的使用年代為公元前366—668年,時間長達1000年。在這1000年期間,桑達隆果墓地出現了三個明顯的階段:公元前200年之前,出現明顯的貧富分化,是復雜社會的初興時期﹔公元前200—600年,這一時期在富有階層裡出現了一小部分身份地位特殊的人群,掌握著除財富以外更多的權利,可能是政治實體形成初期﹔600年以后,遺跡、遺物形態與前一時期相同,但數量、種類上都有明顯減少,專家推測可能是洪水泛濫,人群大規模搬遷於他處居住。

江蘇徐州土山二號墓

實驗室裡“挖出來”的漢墓

土山漢墓位於江蘇省徐州市區雲龍山北麓,共發現三座墓葬,《水經注》等記載為“亞父塚”,俗稱范增墓。一號墓規模較小,三號墓可能為廢棄墓葬。二號墓位於主封土下,1977年發現至今,歷經了三代考古人40余年的發掘歷程,發掘工作從室外考古轉為室內考古,從田野考古發掘轉為發掘與保護、展示並重,是我國考古發掘工作理念轉變的縮影和范例。

項目負責人耿建軍介紹,通過實驗室考古,他們厘清了東漢早期諸侯王陵墓的營建過程、建筑結構及建造方法等諸多問題。証實東漢諸侯王與王后並穴合葬的形式,並首次發現較為完整的東漢諸侯王彩繪漆棺,明確東漢諸侯王(后)使用雙層套棺的棺槨制度。墓道壁上的淺槽痕跡証實了墓葬有二次打開的現象。墓主人的彩繪漆木棺並列放置於后室棺床上,內棺為梓木,外棺為樟木,這是首次確認東漢諸侯王墓合葬形制。王的葬服為銀縷玉衣,王后的為鎏金銅縷玉衣。葬具、葬服與史載基本相符。考古人員還在封土中發現4500余枚西漢封泥,主要是楚國官印封泥,全國罕見,是一批重要的封泥文字資料。

墓中出土的銀縷玉衣、雙重漆棺均符合諸侯王葬制,尤其是墓石上發現多處“官十四年”紀年刻銘,是劉英就國之年。結合上述多種証據,証實墓主為楚王劉英。

陝西西安少陵原十六國大墓

中華文明從多元到一體的實証

十六國大墓位於西安市南郊少陵原之上。考古發掘了3座墓葬,出土278件隨葬器物及土雕建筑、壁畫。

三座墓葬,規模巨大、形制特殊、結構完整,且皆為兩室以上的大墓,出土了土雕建筑模型、巨幅壁畫,經判斷,為十六國時期高等級墓葬。這一發現對研究十六國時期大型高等級墓葬的分布、結構等中國古代陵墓制度具有重大價值。

項目組的寧琰在終評會上介紹,三座墓葬不論從整體形制、布局到隨葬器物,既有顯著的中原傳統漢文化特點,又具有少數民族文化特色,體現出中原文化強大的輻射力及影響力,反映了中華文明的歷史演變過程。本次發現的彩繪土雕建筑,是目前考古發現的最接近中國傳統古代土木建筑原型的實例。

青海都蘭熱水墓群2018血渭一號墓

唐吐蕃時期吐谷渾王之墓

熱水墓群位於青海省海西蒙古族藏族自治州都蘭縣熱水鄉境內,是公元6—8世紀的重要墓葬群,出土的大量文物有力地証明了,從北朝至隋唐時期,青海道是絲綢之路上的一條重要的干線,都蘭則是東、西方貿易的中轉站。

考古出土了大量金銀器、銅器、皮革、絲織品等珍貴文物,尤其是發現了一枚方形銀印章,由駱駝和古藏文組成,藏文大體意思是“外甥阿柴王之印”。由此可知,墓主人是阿柴王(即吐谷渾王),而且自稱為吐蕃外甥,這與敦煌文獻記載相合,這是唐吐蕃時期吐谷渾與吐蕃政治聯姻的重要物証。

項目負責人韓建華介紹,地上墓園建筑、棺床以及主墓室東西兩壁用涂紅彩的斗拱裝飾,這些元素帶有明顯中原文化特征﹔另外墓葬出土的木構建筑模型,與道教相關的五色石、大量中原的絲織物,充分証明絲綢之路青海道的重要作用,體現了中原文化強大的輻射力及影響力。

吉林圖們磨盤村山城遺址

東夏國的南京城故址

磨盤村山城,原名城子山山城,坐落於吉林省延邊朝鮮族自治州圖們市。經過連續8年的考古發掘,確認這裡是金元之際東北地方割據政權東夏國南京城故址。

通過城牆解剖,考古學家發現城牆分早晚兩期修筑,始建於公元7世紀末,公元13世紀初進行過修整擴建。在終評會上,項目組的徐廷介紹,他們結合出土的印章官職、建筑特點和炭化糧食層的發現,推測山城的中區建筑群應為東夏國時期重要的官方倉儲機構所在。他們在西區發現的大型建筑遺跡,規格高,分布集中,推測為東夏國官署或宮殿區。

山城東區北側有一處院落,地勢較高,院落內有一大型建筑址,坐南朝北,建筑台基滿堂以卵石和砂土鋪墊,台基東、西、北三面以青磚包砌。根據台基上的柱網排列判斷,該建筑為面闊五間、進深三間,屋內青磚墁地。建筑南部有月台,月台有踏道。出土的文物以鴟吻、獸面瓦當、檐頭板瓦等建筑構件為主,規格較高,專家推測應為東夏國時期的一處祭祀或紀念性建筑。(李韻 圖片均由中國文物報社提供)

飛向藍天的“卓瑪”(身邊的小康故事) “卓瑪,飛機能飛多高啊?”“卓瑪你去過哪些城市了?”……每次回家,格茸卓瑪仿佛是村裡的“明星”。 格茸卓瑪的家鄉在雲南省迪慶藏族自治州香格裡拉市小中甸鎮團結村。這個很多人沒有坐過飛機的村子,卻走出了一位在飛機上工作的女孩。 作為東航…【詳細】

雲南新增19例境外輸入確診病例 人民網昆明7月27日電 (符皓)據雲南省衛生健康委員會通報,7月26日0時至24時,雲南無新增本土新冠肺炎確診病例和無症狀感染者。新增境外輸入確診病例19例、無症狀感染者3例。確診病例治愈出院2例(境外輸入),無症狀感染者解除隔離醫學觀察2…【詳細】