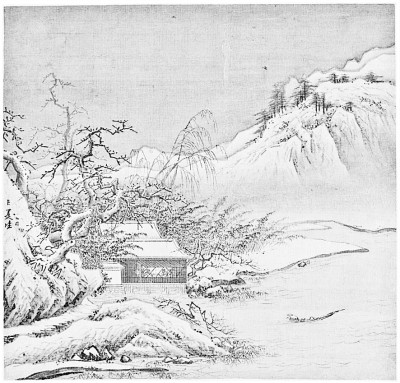

南宋夏圭《雪堂客話圖》 資料圖片

清《晚笑堂畫傳》中的杜甫像 資料圖片

清《晚笑堂畫傳》中的柳宗元像 資料圖片

張靜 南開大學教授,南開大學中華古典文化研究所副所長,中華詩詞學會理事,中華思想術語傳播工程學術委員會委員,國家精品在線開放課程負責人,榮獲教育部寶鋼優秀教師獎,主要從事詞與詞學、中華詩教、傳統吟誦等相關領域的研究。

“紅爐飛雪”是古典詩詞中經常出現的意象,雖然剎那即逝,但畢竟帶給人間一份清涼,而中國的古典詩詞中正凝聚著中華文化獨一無二的理念、志趣、氣度、神韻,是我們民族的血脈,我想,它也可以成為更多人生命中的指路明燈。

今天的我們為何讀古詩?

“詩”是什麼?金聖嘆說得好:“詩非異物,只是人人心頭舌尖所萬不獲已,必欲說出之一句說話耳。”中國古人作詩,是帶著身世經歷、生活體驗,融入自己的理想、志意而寫的﹔他們把自己內心的感動寫了出來,“其人雖已沒,千載有余情”。千百年后的我們再誦讀這些作品,依然能夠體會到同樣的感動,這就是中國古典詩詞的生命。王夫之《俟解》裡說“聖人以詩歌以蕩滌其濁心,震其暮氣,納之於豪杰而后期之聖賢”。詩歌對人的靈魂起到淨化的作用(蕩滌其濁心),對人的精神起感發、激勵、升華的作用,使人擺脫昏庸猥瑣,變成一個有志氣、有見識、有作為的朝氣蓬勃的人,從而上升到豪杰、聖賢的境界。

近年來,央視的“中國詩詞大會”“經典詠流傳”等節目很受觀眾喜愛,表明中國古典詩詞在當下仍然具有鮮活的生命力。今天的我們還在誦讀千載以上的詩詞,為的不僅僅是能背會寫,刻舟求劍,更重要的是需要體會那一顆顆詩心,與古聖先賢的生命情感發生碰撞,進而提升自己的修為,這才是中國古典詩詞代有承傳的意義所在。

《荀子·勸學篇》裡講:“小人之學也,入乎耳,出乎口﹔口耳之間,則四寸耳,曷足以美七尺之軀哉。”也就是說,古典詩詞我們只是從耳朵聽了、用嘴巴會背了,而對我們的心靈不產生碰撞、對我們的情感不產生觸動、對我們的思想不發生影響、對我們當下的修為不發生作用的話,那真好似一個人如入寶藏空手而還一般遺憾。就像古人講的,“一語不能踐,萬卷徒空虛”。

宋代王安石有這樣一首小詩《題何氏宅園亭》:

荷葉參差卷,榴花次第開。但令心有賞,歲月任渠催。

此詩是王安石晚年,辭世前兩年在江寧一位姓何的朋友家,為他家中的園林亭台所題寫的一首五言絕句,但引發王安石詩興的並非這座園亭裡豪奢宏闊的建筑,而是大家身邊皆可常見的花木。“荷葉參差卷”,荷葉不是一下子打開的,不是整齊地長成“擎雨蓋”那麼大的,而是參差地有先有后地慢慢舒張,荷葉有它自己成長的規律。“榴花次第開”,“次第”,即先后有序地,“花時無早晚,不必嫁春風”,並非所有的花都開在春天,更不必都在初春綻放。石榴花就是春天開得較晚的一種花,石榴花一開,就表明春天過去了,初夏來臨了,所以石榴花也有自己綻放的節奏。這一花一葉的紅綠之間就形成了鮮明的對比,一個怒放枝頭、一個浮萍水上的高低之間也就有了錯落的層次。此詩前兩句運用雙聲詞(“參差”)、疊韻詞(“次第”)突出強調萬事萬物都有自身成長發展的節奏與規律。“梅先菊后何須較,好似人生各有時”,其實每一個人,就如同花木一樣,也都有自己的花期,有自己綻放的時間、成長的節奏。“但令心有賞”,但隻要找到了自己真正感興趣的目標,發現了自己願意投注的方向。“歲月任渠催”,就不會再覺得時間匆促、不會再慨嘆年華易逝,就不會再感慨“歲月不居,時節如流”了。所以一生中最重要的就在於我們是否找到了令自己“心有賞”的目標和方向。

這裡不妨跟大家分享一點我作為高校教師的體會。每年高考結束之后各高校都會開展招生咨詢工作。咨詢會現場人山人海,前來咨詢南開大學招生情況的家長也很多。我也曾經跟這些家長在招生現場有過一些接觸。其中總會有一部分家長開口就問:“我們孩子考了多少多少分,報南開的哪個專業最合適?”“我們孩子分數高,能不能選南開大學最熱門的專業?”我每次跟這些家長先談談:“咱們家長幫助孩子填報志願,不是到菜市場買菜。兜裡揣著10塊錢去問‘這堆的蘿卜怎麼賣?’‘7塊?我有10塊,那虧了。’‘這捆兒白菜怎麼賣?’‘9塊9?那我這10塊錢差不多’。”我們需要先問問自己的孩子,此刻的你最喜歡吃什麼?這才是最根本最重要的。在填報高考志願選擇專業時,我們最需要尊重的應是孩子的天賦與興趣。有的學生家長甚至會說:“我們孩子考了這麼高的分,去學你們文史哲是不是虧了?親戚朋友都說學商科將來才風光。”我的答復是:“孩子高考考出了好成績,我們做家長的應該算是勝利完成任務了。孩子未來道路的選擇,應該遵從孩子的內心,而不是家長的面子。因為他當下的選擇很可能會決定他一生的職業道路,如果不是他真正喜愛的專業,那豈不是要付上一生的代價?”我們作為家長和老師的職責就在於幫助孩子盡早發現他“心有賞”的目標和人生方向。

我個人比較欣賞文天祥在《正氣歌》裡所講的最后幾句:“哲人日已遠,典刑在夙昔。風檐展書讀,古道照顏色。”就是說,古聖先賢離今天的你我雖然有了一定的時空距離,但是他們的智慧、品格,卻依然可以光照當下。

我們讀懂古詩了嗎?

這裡舉唐代詩人王之渙的一首《登鸛雀樓》:

白日依山盡,黃河入海流。欲窮千裡目,更上一層樓。

“白日依山盡,黃河入海流。”開篇用的是正名對,極為工整、深厚有力,突出了景象之壯闊、氣勢之雄渾。黃白的色彩之間相互映襯,“依”之留戀與“入”之決絕之間形成對比,西方是太陽的沉沒,東方是大河的奔流,這種對舉就形成了一種強大的張力。“白日依山盡”是一個人向西看的,從天空到遠方﹔“黃河入海流”,是一個人朝東望的,自地面到天邊。這是一個人自西向東舉目四望,找不到一個伴侶,甚至遇不到一個對手時的那種孤獨感。面對人生中的孤獨怎麼辦?隻能靠不斷提升自己的修養。“欲窮千裡目,更上一層樓。”要不斷提升自己精神的境界,來對抗這種人世間的孤獨。

其實,落日西沉、河水東逝,是我們古典詩詞中常常並列出現的兩個景象,比如“誰家能駐西山日?誰家能堰東流水?”(唐·盧照鄰《行路難》)、“西沉浮世日,東注逝川波”(唐·於武陵《感情》)、“紅日又西沉,白浪長東去”〔宋·辛棄疾《生查子》(題京口郡治塵表亭)〕等等,對於古人來說,這兩個景象經常並舉,意味著什麼?仍舊可以回到原詩,“白日依山盡”,“白”是光明、明亮,這光明的白日要在西邊的山頭慢慢地沉落了,這象征的是世事的無常,而且是人類無法阻擋、無力抗拒的無常。古往今來、古今中外,沒有任何一個英雄甚至是神話傳說中的人物可以做到讓太陽永不落山。“黃河入海流”象征著什麼?五代李煜說“自是人生長恨水長東”(《相見歡》),也是人類無可奈何、不能左右的無常,古希臘哲學家赫拉克利特說“人不能兩次踏入同一條河流。”面對生命中的無常,我們怎麼辦?對王之渙來說,詩中的答案就是“欲窮千裡目,更上一層樓”,通過自己精神層次的提高來面對無法改變的生老病死、突如其來的天災人禍等諸種無常。

后面的名句“欲窮千裡目,更上一層樓”,用的是流水對,毫無雕琢對仗的痕跡,展示出天地宇宙的那種開闊、那種廣大。最后一個“樓”字點題。即使你我已經登上了鸛雀樓,已經達到了一定的層次和平台,已經領略到了“白日依山盡,黃河入海流”這樣美好的場景,但是我們依然不能停下腳步,因為前方還有更美好的風景在等待著我們,我們還需不懈地努力、不斷地進取,這樣才能高瞻遠矚,站得更高,看得更遠,人生才能到達一個更高的層次,生命的意義才能進一步彰顯。“欲窮千裡目,更上一層樓”以更廣遠的空間、更遼闊的視野向讀者揭示了更深刻的內涵,進而把詩篇推引上更高遠的境界。與宋代詩人曾公亮在《宿甘露寺僧舍》一詩中的結句頗為近似:“要看銀山拍天浪,開窗放入大江來。”如果想看到更加壯觀的圖景,就應該具備“開窗放入大江來”的氣魄與胸襟。隻有確立高遠的目標,才能成就更有意義的人生。

又比如杜甫《絕句四首》其三,這也是一首家喻戶曉的佳作:

兩個黃鸝鳴翠柳,一行白鷺上青天。窗含西嶺千秋雪,門泊東吳萬裡船。

全詩一句一景,“兩個黃鸝”是點﹔“一行白鷺”是線,“窗含”是面,“門泊”則是體,仿佛勾勒出四幅相對獨立而又能彼此融匯的畫面,其實通篇運用對仗,上下聯之間、每聯的兩句之中都有著內在的關聯。首句寫草堂前黃鸝鳴於翠柳之間,是近景﹔次句寫白鷺飛上青天,是遠景。“兩個黃鸝鳴翠柳”,鳥兒的成雙結對展現出一派生機勃勃的活潑圖景,“黃”“翠”的色彩是明快鮮亮的,“翠”,是種青綠的顏色,那為什麼杜甫不用相近意思的“綠”或者“碧”?因為“翠”從聲音上感覺更響亮、從色彩上來說更新鮮、從情意上體會更珍貴。“一行白鷺上青天”寫白鷺結伴飛翔於青天之上,“白”“青”的顏色映襯,也呈現出一派歡悅的動景。此詩前兩句的書寫潔淨、高尚,視線由近及遠,自下而上,是一組越來越高、漸行漸遠的圖景,也預示著我們每個人心智成熟的過程。

本詩中的前兩句純寫景物,后兩句則因為有了“門”、有了“窗”而出現了人。“門”和“窗”都是將讀者由內在的小空間接引到外在大空間的意象。門窗關閉,則無法發現外面的世界。隻有推開窗、打開門,與外在的世界溝通,才能領略到高潔的景物、探尋到高遠的目標。“窗含西嶺千秋雪”寫憑窗遠眺,“嶺”象征著高遠,“雪”代表著純潔,也就是說,我們應該敞開心扉,推開窗,去為自己找尋一個高潔、遠大的目標和方向。“門泊東吳萬裡船”寫門前的船隻,是近景。但這停泊的是要駛向東吳的船隻,靜中就包含著動。也就是說確立目標之后,我們還應該腳踏實地地做事情,增強自身行事的才干和能力。“船”是載重的交通工具,喻示著負重前行的擔荷。“千秋雪”言時間之久,“萬裡船”言空間之廣,身在草堂的詩人,思接千載、視通萬裡,這是何等開闊的胸襟!“千秋雪”言目標之高潔、“萬裡船”言行動之有力,我們需要更高潔的目標,也需要務實做事的才干和任重道遠的擔當。

經典詩詞中蘊涵的生活智慧

下面我們可以看一首“詩聖”杜甫的詩《縛雞行》:

小奴縛雞向市賣,雞被縛急相喧爭。家中厭雞食虫蟻,不知雞賣還遭烹。虫雞於人何厚薄,我斥奴人解其縛。雞虫得失無了時,注目寒江倚山閣。

這首詩大家讀起來會覺得明白如話,既沒有生僻的字詞,也沒有艱深的典故,好像一讀就明白了:詩人家中有一天雞飛狗跳,鬧鬧哄哄的,為什麼呢?原來是家裡的仆人正在滿院子抓雞呢。雞當然不願意束手就擒,所以是又跑又跳亂得不可開交。詩人就問了,為什麼這時候要把雞給捉住啊?仆人就講,“家人厭雞食虫蟻”,雞總是在院子裡跑來跑去,吃院子裡的小虫子小螞蟻,所以要把它抓起來賣掉。杜甫卻說“不知雞賣還遭烹”,可是,我們如果把雞捉住賣去市上,它不也要變成別人的盤中餐嗎?“虫雞於人何厚薄”,我們是應該憐憫雞呢,還是體恤虫子和螞蟻呢?“我斥奴人解其縛”,我就跟仆人說先把雞給放了吧。這裡其實杜甫寫的就是日常瑣事對於我們心靈的侵染,一種俗世生活中的煩惱。“雞虫得失無了時”,如果斤斤計較的話,雞虫得失的問題永遠存在。隻要在人群之中,隻要有利益爭端的地方,就一定有煩惱,包括我們日常的家庭、單位,肯定也有方方面面的矛盾與煩惱。大家想想是不是這樣?在家裡,兄弟姊妹之間會因為照顧老人的多寡而相互計較,也會因遺產分配的厚薄而產生紛爭﹔在單位,就會有評先進、定職稱、漲工資之類的競爭,等等……我們這一生當中,會面對種種雞虫得失的煩惱,如果計較,它無時無刻不存在,那該怎麼辦?這種困惑、糾結、煩惱,大詩人也不可避免地會遇到,杜甫自己也體會到了,但他有跳脫煩惱的智慧。

這首《縛雞行》的成功之處,就在於結句通過意象,提供給大家一把智慧的門鑰:“注目寒江倚山閣”,“寒江”是遠,“山閣”是高,“寒江倚山閣”,也是繪畫作品中經常出現的畫面。“注目寒江倚山閣”,就是轉移自己的視線,去望一望遠處闊大高遠的景物,把自己的精力和時間投注到更加闊大高遠的目標和方向上,轉而把自己的才華和生命投入更有意義和價值的事情之上,這就是對抗日常瑣事煩惱的一種智慧。也曾經有人將此句理解為杜甫“注目寒江,獨倚山閣”,也正是強調登高望遠對於擺脫世間糾紛的意義。就像清代林則徐所說的“望遠能知風浪小,凌空乃覺海波平”,無論是面對煩惱還是經歷風浪,站得高、看得遠、人生確立高遠的目標,確實是一種人生智慧。

這裡我們再舉一個例子。楊振寧先生演講時曾經談及,當初他在普林斯頓高等研究院從事博士后研究時發生的一件事情。1948年,楊振寧先生在芝加哥大學做助教,他曾與另外四名研究生一起湊錢(17美元)交報名費,參加了美國報紙上刊登的一個填字比賽,最后勝出者的獎金是五萬美元。一個月后,收到大賽組織者回復說:你們做得很好,是第一,但還有其他人得第一,所以需要你們做另外一個更大的謎。如果能解開這個大的填字謎,才可以得到五萬美元。1949年秋天楊振寧先生到普林斯頓之后,收到了這個更大的謎題,於是他與另外四位研究生通過電話進行了分工,決定盡快解開這個謎。楊先生分領的工作是把韋伯字典上五個字母的單詞,特別是有G和W的單詞列出來,他幾乎是每天24小時在圖書館工作,堅持做了一周,第七天天亮的時候,他實在太困了,就回租住的房子休息。當時房東還沒有起床,楊先生打開房門就看到郵遞員投遞的當天報紙,他拾起報紙打開一看,上面大字標題刊登了一條新聞:“湯川秀樹榮獲今年的諾貝爾物理學獎”(湯川秀樹也是第一位得到諾貝爾獎獎金的日本人)。當時楊先生就問自己:“楊振寧,你在干什麼?”此后他就果斷退出了解答字謎的小組,專注鑽研自己的專業。杜甫在一千多年前就主張從“雞虫得失”的計較中跳脫出來,把自己寶貴的精力與時間投注在高遠的目標之上,確實是人生的一大智慧。

“雞虫得失”會令人心生煩惱,那原本美好的事物會給大家帶來煩惱嗎?我們又該如何面對呢?宋代詩人黃庭堅寫過一首詩《王充道送水仙花五十支,欣然會心為之作詠》,或許能給我們一些啟發:

凌波仙子生塵襪,水上輕盈步微月。是誰招此斷腸魂,種作寒花寄愁絕。含香體素欲傾城,山礬是弟梅是兄。坐對真成被花惱,出門一笑大江橫。

從題目上看,這件事完全是詩人的一大快事:好朋友給自己送來的、被譽為花中仙子的水仙,水仙是美好的花卉、而且數量有五十支這麼多,確實是一件美好的事情。所以詩作前六句都是在寫水仙花淡雅的色澤、綽約的姿態、清幽的芬芳等各方面的優點。但尾聯筆鋒一轉,詩人說“坐對真成被花惱”,即使是像水仙花這般美好的景物,如果你整天面對著它,整天就守著它,那麼你也會因此而心生煩惱。怎麼辦呢?又該如何排解這種因審美疲勞而滋生的煩惱呢?末句說“出門一笑大江橫”,我們應該走出家門,去看看外面更廣大的世界,讓自己擁有更開闊的視野、更博大的心胸,進而確立更高遠的目標。水仙不會埋怨、不會嘮叨,你整天對著它、整天看,也會由麻木到厭倦,生出煩惱,何況一個大活人呢。與外界多交流、培養自己的一些興趣和愛好,讓自己保有一份良好的心境。這正是詩中蘊涵的生活智慧。

詩教承傳重在品格境界

我們再來讀一首著名詩篇,唐代柳宗元的《江雪》:

千山鳥飛絕,萬徑人蹤滅。孤舟蓑笠翁,獨釣寒江雪。

如果我們把這首詩每句的首字串聯起來,那就是“千萬孤獨”,主旨是十分清楚的。

那麼,作者是怎樣表述這種孤獨的呢?怎麼表述我們面對孤獨時候的那種無助,以及我們應該持有怎樣的態度去面對孤獨呢?此詩開篇兩句,用的是“千”“萬”之巨的數詞,而后面兩句的“孤”和“獨”,又是如此單薄的對比。

第一句中的“山”和“鳥”是高處的空中的景物,需要人們舉頭仰首來看,而第二句中的“徑”和“蹤”,是需要人們俯首低頭來看的。這兩句,儼然預示著一個人被自上而下籠罩了一張孤獨大網,無所遁逃,正如顧隨先生所言“上天下地中間我,往古來今一個人”(《饞秀才》)。

而詩人對抗強大孤獨和寂寞時所依靠的,就隻有“孤舟”“蓑笠”,這樣單薄的裝備條件下,主人公也不再是年富力強的少年,而是“翁”的形象。那麼所能夠依憑的就隻能是內心的強大、精神的執著。

值得注意的是,這首詩的題目叫《江雪》,直到詩的最后才點題“江雪”二字。而“江雪”作為賓語的動詞是什麼?是“釣”。釣的不是魚,而是雪。這個雪它能不能釣得上來,都是個問號,對吧?也就是說當我們所追求的理想,當我們所執著堅守的東西,別人看來可能是“痴”、是“傻”的時候,在一片孤獨的外在環境下,我們還能不能繼續執著持守?還能不能保有“獨釣寒江雪”的勇氣?

最后,我們大體總結一下,中國的古典詩詞之美可以分為三個層次:一是音聲之美,感性的能力﹔第二是意境之美,審美的觀念﹔第三是品格之美,道德的境界。讀詩讀到最后是讀人,也會引發讀者去思考自己要成為什麼樣的人。就像顧隨先生所言:“中國說‘詩教’,不是教作詩,是使做好人。”今天的我們傳承古典詩詞,為的不僅僅是能背會寫、刻舟求劍,更重要的應是涵養身心,敦勵品行,從思想上體認古人的修養與品格,從行動上踐行古人的智慧與修為。

飛向藍天的“卓瑪”(身邊的小康故事) “卓瑪,飛機能飛多高啊?”“卓瑪你去過哪些城市了?”……每次回家,格茸卓瑪仿佛是村裡的“明星”。 格茸卓瑪的家鄉在雲南省迪慶藏族自治州香格裡拉市小中甸鎮團結村。這個很多人沒有坐過飛機的村子,卻走出了一位在飛機上工作的女孩。 作為東航…【詳細】

雲南新增19例境外輸入確診病例 人民網昆明7月27日電 (符皓)據雲南省衛生健康委員會通報,7月26日0時至24時,雲南無新增本土新冠肺炎確診病例和無症狀感染者。新增境外輸入確診病例19例、無症狀感染者3例。確診病例治愈出院2例(境外輸入),無症狀感染者解除隔離醫學觀察2…【詳細】