時間:2020年11月7日

地點:中國礦業大學人文與藝術學院中文樓會議室

文艷蓉(主持人,中國礦業大學教授):自上世紀初,以楊守敬、黎庶昌、羅振玉為代表的赴日學人大量介紹日藏漢籍以來,域外漢籍一直就是古典學研究的重要課題。近20年來,經過學術界的共同努力,域外漢籍研究取得了較大發展,逐漸成為一門顯學。一方面,編纂出版了大量古逸書和珍本叢書,將域外流傳的漢籍文獻引入我國,為學術研究提供了重要的資料基礎。另一方面,學者們以宏闊的東亞漢文化圈視野,利用域外文獻進行學術研究,取得了累累碩果。為進一步促進域外漢籍研究的發展,我們有幸請到北京大學杜曉勤教授、復旦大學查屏球教授、南京大學卞東波教授就域外漢籍研究問題進行對話。首先,請各位老師結合自己所在高校的研究現狀談談域外漢籍研究這些年取得的成果。

一

杜曉勤(北京大學教授):對於中國古典文學來說,域外漢籍研究主要關注文學典籍在東亞的流傳與影響。以我熟悉的日藏漢籍研究為例,這一研究方向首先要關注我們中國的古典籍是怎麼流傳到日本的?在當地的傳藏情況如何?這些典籍對日本語言、文化、文學諸方面又有哪些影響?其次,還要注意將中國原典與受到影響的日本古典籍進行橫向比較,比如詩選、詩話、字書、類書,還有筆記、抄物等,以打破域外漢籍研究最初多關注漢籍存藏情況這種單一狹窄的格局。我們北大同人目前所做的工作,主要是以多學科融合的方式促進域外漢籍研究的交流與發展,聯合北京各高校日語系學者,尤其是日本漢文學、國文學研究者,舉辦跨學科跨領域,甚至跨區域、跨國別的學術工作坊和中小型會議。我們近兩年分別在早稻田大學、北京大學舉辦過兩次學術會議,要求參會發表的中日論文均需提供另一語言的摘要,向外國同行充分表述自己的學術觀點。會議發言採取雙語同聲傳譯,所以交流的效果很好。日本當代知名漢文學研究大家后藤昭雄教授來北京大學中文系舉辦系列講座時,我們就特地聘請后藤先生的高足高兵兵教授做翻譯,協助他進行學術交流。

目前,北京大學中文系涉及域外漢籍研究的學者人數不算多,且沒有專攻此領域者。我們平時主要以讀書會(“北京大學中國古典研究會”)、工作坊(“東亞漢籍研究工作坊”)等鬆散的方式開展活動,核心成員有劉玉才、傅剛、潘建國、程蘇東等幾位教授和我,系裡涉及東亞漢籍研究的學者還有漆永祥、顧永新、楊海崢、顧歆藝、許紅霞等教授。我們力求做小而精的學術,慢工出細活,也在根據自己的想法和自身的特點,來做比較精致的日藏漢籍影印整理,以及與自己主攻方向相關的問題研究。

查屏球(復旦大學教授):復旦大學的域外漢籍研究起步較早。上世紀80年代初,章培恆先生受教育部委托到日本任教,回來時買了很多日本漢籍書,從那時起就開始域外漢籍研究。章先生及隨后的王水照先生在日本培養了一批學生,后來都成了日本漢學的領軍人物。緣此我們和日本漢學界一直保持著比較密切的聯系。如80年代中期召開的中日《文心雕龍》學術研討會,應屬第一批中外合作的學術會議。復旦學者也一直關注日韓藏漢籍文獻。比如陳尚君教授與日本學人交流甚多。大阪大學后藤昭雄教授在東大寺佛像中發現一卷文書,裡面有兩首唐代的逸詩,他馬上抄給尚君先生看。大阪市立大學齋滕茂教授發現《雜抄》的一首逸詩,也在第一時間告訴尚君先生。另外,黃霖、朱剛、陳正弘、陳廣宏、邵一平教授等都曾長期在日本交流或任教,也收集了很多日韓漢籍文獻。如朱剛教授在日本神戶大學任教時,掃描了很多日藏稀見漢籍與相關的研究論著,放到網上,供學人使用,極大地推進了國內學界關於日本漢籍研究的進度。又如陳正弘教授與日本學人合作系統整理出版了日藏琉球文獻,為琉球學的開展提供了一批基礎性資料。前年陳尚君教授主持召開日藏漢籍中日學術對話會,並出版《梯航集》學術論文集,引起了中日學人的關注。

我在復旦的20多年裡,近一半時間在韓國、日本任教,也較早涉獵兩國漢籍,我比較關心跟唐代文學有關的域外文獻。一是關注文獻裡佚存的唐人詩文,如2001年我在韓國訪查比對了高麗刊本《十抄詩》以及朝鮮刊本《夾注名賢十抄詩》,發現了約百首唐人逸詩及現存最早的“梁祝故事”文本。二是發掘經日韓學人整理過的漢籍衍生出的文獻價值。如元初裴庾《三體詩增注》明時已逸,但在日本室町時被翻刻,流傳甚廣,成為日本寺院僧人習詩教材,至今存有各種抄卷。又如我在萬裡集九的抄卷《曉風集》中發現一百多首南宋遺民嚴子安的詩作,為宋遺民文學研究提供了新資料。三是關注漢籍在中日韓三國的流傳史,從中摸索近世以漢籍為基礎的東亞文化共同體的特質。如南宋遺民胡次焱《贅箋唐詩絕句》是為紀念謝枋得而作,至明成化年間才由胡氏家族后人印刷,萬歷后,少見提及。但日本幕府卻在清兵入關后印行了本書,此舉應與當時流行的戲劇《國姓爺合戰》一樣,表達了反清復明的政治立場。四是關注日韓學人自己創作的漢籍。

卞東波(南京大學教授):域外漢籍現在是學術界的一個高頻詞,其實中國很早就有關注。宋代司馬光《和君倚日本刀歌》就說:“徐福行時書示焚,逸書百篇今尚存。”18世紀時,日本學者市河寬齋發現日本漢籍《千載佳句》《大唐和尚東征傳》等書有很多《全唐詩》逸詩,編成《全唐詩逸》,被鮑廷博刻入《知不足齋叢書》。《四庫全書》也收錄了山鼎井和物觀利用日本足利學校藏宋刊本與古鈔本對孟子文獻進行校刊編著的《七經孟子考文補遺》。所以域外漢籍並非新生事物,早就對中國學術產生了影響。

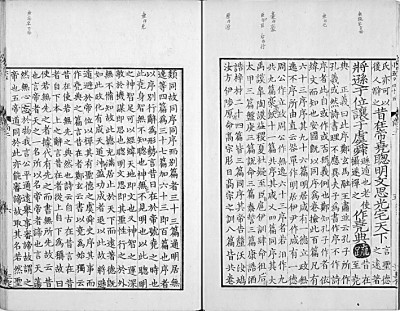

上世紀,我國台灣《聯合報》連續舉辦了10次域外漢籍學術研討會,學者王三慶、陳慶浩編了《日本漢文小說叢刊》《越南漢文小說叢刊》等基本文獻,可謂嘉惠學林。2000年,張伯偉教授在大陸創辦了第一所以東亞漢籍為中心的研究機構,即南京大學域外漢籍研究所。經過20年的發展,研究所已經成為中國大陸高校中首屈一指的域外漢籍資料中心,收藏了大量日本、韓國、越南以及琉球的漢籍。這些年,我們域外漢籍研究所主要做了以下工作:首先,出版了“二書一刊”。“二書”指《域外漢籍研究叢書》和《域外漢籍資料叢書》。《域外漢籍研究叢書》已出版3輯,收錄海內外學者的研究專著。《域外漢籍資料叢書》主要是做域外文獻整理和影印工作,如張伯偉教授編的《朝鮮時代書目叢刊》、金程宇教授編的《和刻本中國古逸書叢刊》。我們還出版了一系列古典文學相關研究資料,如張伯偉教授編的《日本世說新語注釋集成》,我編的《寒山詩日本古注本叢刊》《朱子感興詩中日韓古注本集成》《中國文集古注本叢刊》。“一刊”指的是張伯偉教授主編的《域外漢籍研究集刊》,從2005年至今出版了19輯,第20輯是域外漢籍研究所成立20周年的專刊。其次,我們積極舉辦國際學術研討會,加強海外交流與合作。2007年,我們舉辦首屆南京大學域外漢籍國際學術研討會,后來出版了《風起雲揚——首屆南京大學域外漢籍研究國際學術研討會論文集》。2017年第二屆研討會除日韓學者外,還有來自越南、美國、加拿大等國學者與會。比起之前對海外所藏新文獻的關注,第二屆研討會我們關注的是新視角、新方法、新理念、新思路等。這次研討會的論文集將由中華書局出版,書名為“縞纻風雅”,源於日本江戶時代外交家雨森方洲所編的跟朝鮮通信使的唱和集《縞纻風雅集》,寓意經過我們的努力,漢籍能夠成為東亞各國文化交流的紐帶和橋梁。同時,我們也與海外高校共同舉辦研討會。我們與日本立命館大學、韓國高麗大學合作,每年輪流舉辦東亞漢籍國際交流學術研討會,至今已舉辦6屆﹔跟韓國成均館大學合作舉辦了4屆《燕行錄》國際學術研討會。我們還積極和歐美學者合作。2017年,張伯偉教授和美國萊斯大學錢南秀教授、司馬富教授在萊斯大學召開了“重思漢文化圈”國際學術研討會,來自歐美和東亞的學者第一次坐在一起就東亞漢籍這個話題進行交流。英文版會議論文集去年已經在哥倫比亞大學出版,標志著我們的域外漢籍研究走向了世界。

二

文艷蓉:這些年,在張伯偉等先生帶領下,大家把研究做得更加規范,學術也有了更快的發展。那麼,在這樣高速發展的過程中,是不是也難免出現一些需要反思的問題或改進的方面呢?

杜曉勤:是的。第一就是學者自身的素質和能力問題,因為域外漢籍實際上是一個跨學科研究,要求學者具備多方面學術能力,包括語言能力、跨文化的視野,對域外文化帶著一種什麼樣的心理,站在一個什麼樣的角度去研究。原來那種狹隘的民族主義,或者民族自卑心理,肯定都是要不得的。就我個人而言,就是日語水平難以達到進一步研究的要求,尤其是古日語比較難懂。恐怕這個任務要交給我們的學生,或者是像卞東波這樣更年輕的學者,他們懂得英語、日語、漢語,具有得天獨厚的語言條件。第二,我們在利用域外漢籍做研究的時候,要遵守學術規范。首先,利用文獻資料的時候,要尊重文獻收藏單位。現在網絡資源很多,有些域外典籍是向全社會公開、全世界開放以供研究的,有些學者並未取得原收藏單位的授權,卻擅自從網上下載高清圖片直接印刷出版,在社會上造成了很不好的影響。其次,有些學者利用文化隔閡和語言隔閡,將國外學者的研究成果直接翻譯過來融入自己的文章中又未出注,也是我們應該堅決杜絕的現象。

查屏球:我非常同意杜教授說的,但這些問題大多是可以克服的,最大的問題還是我們研究者的自身素質、自身研究能力的提升。

卞東波:我覺得域外漢籍研究還要注意以下問題。第一,碎片化。我們要克服唯資料的傾向。新資料很重要,但是也沒有必要無限夸大其價值,應該把它放到合適位置中予以闡釋。陳寅恪重視新材料,但他最后還是落實到解決新問題上。每個時代都有新問題出現,所以新材料是為新問題、新理念服務的,最后要提煉出回應時代和歷史需要的問題。第二,學科還需要凝煉和統一。關於“域外漢籍”的定義,學者們眾說紛紜。如有日本學者就認為日本的和刻本不叫漢籍,而稱之為“准漢籍”,還有學者認為域外所藏的宋元版古籍才叫域外漢籍。第三,還要加強對他國文化的研究。譬如,日本的漢學研究一直很發達,而中國的日本學、韓國學、越南學則比較落后,主要是因為我們還沒有養成認真學習他國文化的心態。中國研究日本的學者大部分是學習日語出身的,他們研究當代日本,很少去關注五山時代、江戶時代﹔而研究古代日本,漢籍與漢學是繞不過去的。所以要加強中國的日本學、韓國學建設,中國學者應該沉下心來學習東亞國家的語言,讀漢文化圈的古典文本。

三

文艷蓉:關於域外漢籍概念尚未統一的問題,我們在此呼吁學者能開放討論、形成共識,以便今后集中資源合力研究。對東亞他國文化的研究也確實亟待加強。在日韓有過留學經歷的人,都會深刻意識到我們與他們的相互了解程度是很不對等的。比如僅我訪學的日本九州大學圖書館,藏有大量漢文圖書,有可供隨意借出的明清古籍,包括我國的縣志,也有近幾年學者的最新成果,中文學科藏書不亞於我國重點大學的圖書館。而我們對日本文化的了解和研究,則薄弱得多。目前我們已經意識到這一點,在努力改變,像卞教授就在做東亞漢文學的研究工作。除此之外,對域外漢籍未來的研究方向,各位老師還有哪些意見或建議?

杜曉勤:域外文獻的原始資料影印整理,目前做的工作已經很多,以后要研究這些資料本身的文獻價值以及它和國內傳世典籍文獻之間的關系。這要求先對傳世文獻了解透徹,才能恰當地認識域外漢籍的價值。它雖然是一門學科,但我們還是要認識到它在整個東亞古典學領域中的位置。有部分學者可能最后的落腳點還是要回到利用域外漢籍來進一步深入認識傳世文獻的價值以及研究原來亟待解決的一些重大問題上。當然,有一個國際視野,把東亞漢籍作為一個整體的研究對象,也是個不錯的嘗試。

查屏球:我對日后的研究有如下思考:一是應著重觀念上的更新,突出域外漢籍的文化意義。古代東亞不同國家長期使用著同樣的書面語言,閱讀相同的經典,如《論語》、《史記》、唐詩等。這些共同經典,共同遵守的東西,正是我們東亞文化共同體與西方價值觀不同的地方,亟待我們去梳理。而同一經典,在韓國、日本、越南也有不同的接受方式,不同的闡釋也值得研究。如唐詩選本教材在明清兩朝是替代式的,新選本流行后,老的就被淘汰了,而對日韓學人來說,都是上國寶物,故多留存。二是要越過“禮失而求諸野”的偏見,不能僅將域外文獻當作本土文獻的補充,而應認識到它們也是一種獨特的文化存在。如日本從平安時代開始,宮廷就設有“講四史”之職,類似的這種教育機構所使用的教材、教學方法諸事,與漢籍流傳關系甚大,這些都是需要研究的。三是還須關注古代日韓學人對漢籍使用、征引、摘錄、評論留存的有價值信息。如近期有學者從日本平安時代屏風貼紙上發現了《史記》異文,對認識抄寫時代的《史記》形態甚有意義。又如江戶初以來,日本學者利用金澤文庫本《白氏文集》及當時所存宮廷傳本對那波道圓本進行了校刊,文艷蓉教授利用這些校錄信息,探索白集原初面貌,也有所發現。

卞東波:中國學者如果要撰寫《東亞古代漢文學史》的話,既要承認日韓漢文學的民族獨特性,也要看到中國古典文學題材、體裁、意象、創作程式、抒情范式對其的滋養。研究古典文學的學者有優勢,能看到這種聯系與變化。同時既然是東亞漢文學史,就要用東亞視角去看它,不能寫成一個單一國別的文學史。要加強文學交流史的研究,比如中國文人與朝鮮使者、朝鮮通信使與日本文人僧侶之間的唱和、筆談。要注意東亞同一作家、同一題材、同一意象在東亞漢文學中的不同流變。這是我現在的初步想法,以后還要跟各位學者合作,共同推進這項事業的發展。

文艷蓉:感謝各位教授的傾囊相授。通過這次對話,我們既認識了域外漢籍發展的歷史概貌、研究現狀與存在問題,還了解了具體的研究路徑與發展動向,這種回顧與總結對域外漢籍研究有著重要意義。我們相信,未來的域外漢籍研究會更加繁榮。

飛向藍天的“卓瑪”(身邊的小康故事) “卓瑪,飛機能飛多高啊?”“卓瑪你去過哪些城市了?”……每次回家,格茸卓瑪仿佛是村裡的“明星”。 格茸卓瑪的家鄉在雲南省迪慶藏族自治州香格裡拉市小中甸鎮團結村。這個很多人沒有坐過飛機的村子,卻走出了一位在飛機上工作的女孩。 作為東航…【詳細】

雲南新增19例境外輸入確診病例 人民網昆明7月27日電 (符皓)據雲南省衛生健康委員會通報,7月26日0時至24時,雲南無新增本土新冠肺炎確診病例和無症狀感染者。新增境外輸入確診病例19例、無症狀感染者3例。確診病例治愈出院2例(境外輸入),無症狀感染者解除隔離醫學觀察2…【詳細】