甘肅省酒泉市敦煌研究院裡,工作人員正盯著一塊碩大的電子屏。“323窟,二氧化碳濃度1639ppm,溫度15.3℃,濕度37%……”一個個小綠點代表著洞窟內溫濕度、二氧化碳濃度正常,而一旦達到警戒值,一連串的洞窟管理和游客調度系統就將開啟。這些能時刻記錄洞窟內部環境“生命體征”的數據,正是來自浙江大學計算機科學與技術學院人工智能研究所副所長董亞波副教授為莫高窟量身定制的環境監測系統。有了這套系統,文物保護專家就可以對洞窟文物“對症下藥”了。

敦煌研究院名譽院長樊錦詩說:“浙大團隊做了一件敦煌立刻就需要的工作”。

延緩壁畫“衰老”,需要實時監測

位於敦煌城東南鳴沙山東麓的莫高窟海拔高出敦煌市區300米,與敦煌文物做伴的人,把進到窟區稱為“上山”。

2006年11月,董亞波第一次“上山”。經過長途奔波,到莫高窟已經是晚上了,周圍漆黑一片,啥也看不清。第二天,他起了個大早,想早點去洞窟勘測,推開窗一看,外面還是黑乎乎的。怎麼回事?來之前他聽說,大漠裡刮沙塵暴的時候,白天也會像晚上一樣,“該不會這麼巧吧,頭一回來就碰上沙塵暴了。”后來才知道,因為時差和緯度的原因,這裡的早上7點跟杭州的凌晨三四點一樣。

待到天明,洞窟漸次露出真容,董亞波被震撼到了。“古代人的智慧和力量遠遠超過我們的想象,一種想要保護她的念頭油然而生”。然而現實並不是那樣美好。歲月的流逝,風沙的侵蝕,讓這些美得勾魂攝魄的壁畫和彩塑變得十分脆弱,不少文物開始褪色、剝落、開裂。

敦煌研究院的文物保護人員告訴董亞波,除了自然因素,壁畫彩塑的另一個勁敵就是洞窟開放時游客帶入的水汽和二氧化碳。當空氣相對濕度超過62%時,壁畫深處的地仗層就會析出鹽分,進而在壁畫表面結晶,引起壁畫酥鹼和破裂。

根據敦煌研究院的一項研究,每40個游客參觀半小時,洞內的二氧化碳值就會升高7.5倍,空氣相對濕度上升10%,溫度升高4℃。人為不經意的損壞加速了經年累月的侵蝕,再加上風沙等自然界的影響,壁畫文物正在一天天地“衰老”。

要想減緩“衰老”過程,就需要有環境監測。然而當時的技術手段相對落后,隻能隔一周手動提取一次監測結果。“這種監測方式時效性很差,隻能作為‘事后諸葛亮’。如果真的需要採取保護措施,這樣的時效性是不夠的。”董亞波意識到,要研制安裝一套實時反饋的環境監測系統。

洞窟裡作業空間狹小,監測工作很難開展。當董亞波帶著手機走進石窟時,信號居然一格都沒有——多數洞窟開鑿在崖體深處,徹底遮蔽了外界的無線信號。而由於文物保護的需要,窟內沒有電源,不能搭設網線。

一切都困難重重。

董亞波想到了當時剛剛興起的物聯網技術,依托無線傳感網絡傳遞信號。然而,在工業界無線傳感技術雖然已經起步,但體積龐大使用不便,還要拉電拉網,對洞窟的環境和壁畫文物都有不良影響,此前還從來沒有應用在文物保護上。顯然,直接移植現成技術是行不通的,必須對系統重新改造。

克服重重困難,專為敦煌量身定制一套系統

下山后,董亞波把問題帶回浙江大學,跟他的團隊一起研究。首要的一個問題是如何把信號從洞窟裡面傳出來。莫高窟南窟有492個洞窟,大小不一,形狀各異,像61號石窟,裡面的甬道有近10米深,甬道兩旁的崖體如同“銅牆鐵壁”,大大增加了信號傳輸的難度。

董亞波團隊設計了一個多跳自組織結構,在洞窟裡布置幾個中轉,讓數據在接力中傳遞出來,“信號傳輸的線路都是根據各個洞窟的實際情況來設計的。”董亞波說,“就像是踢足球,后場把數據傳到中場,中場繞過洞窟裡的障礙物,幾次倒腳之后再往前傳,最后由前鋒臨門一腳把信號傳到洞窟外面。”

洞窟裡沒有電源供電,意味著無線傳感器隻能用電池工作。如何降低電能消耗?團隊盡可能讓傳感器在不工作的時候休眠,壓縮工作時間。因此,每一分鐘的數據傳輸,傳感器在工作的短短幾十毫秒中,要完成尋找信號、接收上游傳感器數據、尋找下游傳感器、發送數據以及接收應答等動作。這樣一來,董亞波團隊的這款傳感器隻需要兩節五號電池,就能工作整整一年時間。

在硬件層面,董亞波帶領團隊設計研制傳感器,盡可能降低傳感器能耗,並且把傳感器的體積做小,以避免對洞窟景觀造成影響。而在軟件層面,他們寫了幾十萬條代碼,確保整個傳感器高效運行。

當董亞波團隊帶著第一代的無線傳感器進到洞窟后,卻發現測試並不像想象中那麼順利。“環境太復雜,傳感器放置的位置既不能損傷文物,也不能妨礙游客參觀,很多時候隻能找一個小角落或者佛龕隱蔽處。洞窟裡的溫濕度環境時時刻刻在變,信號忽強忽弱,有時候好不容易現場調試好了,一轉身,信號又沒有了。”董亞波說,“那時候非常沮喪,甚至會感到崩潰。”

而解決問題的鑰匙,也隻掌握在他們的手裡。在最開始的幾年裡,暑假一到團隊就飛到敦煌,“這時候沒有課,我們就整天泡在莫高窟,有問題隨時可以趕過去。”而到了夜晚他們最大的休息,就是跑到沙地上,仰望銀河,數星星,看流星。

“看到那麼美的景致,保護那麼美的壁畫,好像一切都是理所當然。”董亞波說,天一亮,他們就忙碌於查找問題,思考如何讓物聯技術更加穩定。后來他們發現信號受參觀影響很大。“外面的鋁合金門關了,洞窟裡的游客一下子擠在一起,信號都會減弱,在設計的時候,就必須考慮這些因素,留足通信余量。”董亞波說。

於是他們設計了第二代無線傳感器,一方面經過精心細致的技術研發和測試,攻克低功耗多跳自組網技術中的各個技術難點,並通過十多個軟件版本的代碼升級,逐步提高傳感器的穩定性﹔另一方面根據每一個洞窟的特性,設計不同的信號中繼位置,保証在不同洞窟裡都可以有安全穩定的信號傳輸通道。

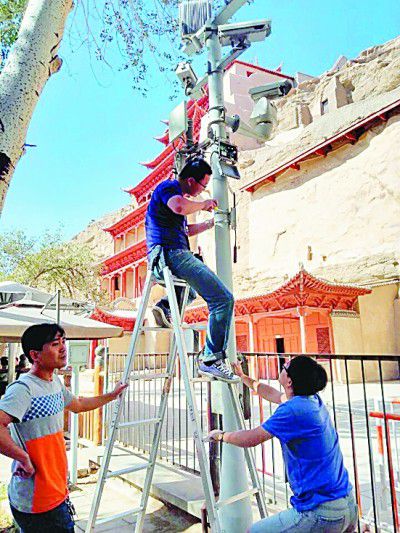

2015年系統逐漸穩定后,已經有100多個洞窟安裝了他們研制的像固體膠棒一般的第二代環境監測裝置。數據一有異常,這些裝置就會報警。

如今,在國家文物局指南針科技計劃項目、國家科技支撐計劃項目和國家重點研發計劃項目的支持下,團隊開展的工作已經從洞窟的微環境監測擴展到了大氣環境、崖體和文物本體的監測,先后研制了30多套監測不同指標的傳感器設備,還形成了一套標准化的監測體系。

從最初的找不著北,到漸漸熟悉,尤其是對其中幾十個重點石窟如數家珍。董亞波說:“一開始是覺得這工作挺有趣,就像是醫生給石窟做檢查,做下去就越來越覺得有意義。”

引入雲技術,存儲記錄莫高窟的每一天

“當年‘上山’的時候可沒想到會做這麼久。”從2006年第一次走進莫高窟后,董亞波每年都要多次往返杭州和敦煌,至今已堅持了14年。

如今隨著研究的深入,董亞波團隊不僅開展窟內環境監測,還通過傳感器,對石窟外的大氣環境、PM2.5、PM10、二氧化硫、氮氧化物等空氣污染狀態,以及窟區的地下水狀態、洞窟崖體的穩定性等許多指標進行實時監測。有了這整套系統,敦煌研究院的保護人員一看數據就知道洞窟的“身體狀況”。

如果是因為游客多,窟內溫濕度大於室外,莫高窟就會啟動這個洞窟的限流和通風措施﹔如果是室外大氣濕度過高,影響窟內濕度,或是出現了降雨、沙塵暴等惡劣天氣,則會關閉洞窟門,穩定窟內環境,甚至停止參觀。董亞波還在敦煌“種下”了一支本土團隊,幫助敦煌研究院成立了全國文物界較早的監測中心。

隨著監測數據量的越來越大,對服務器的容量和處理速度需求也不斷提高。董亞波團隊又面臨新的問題。

“相較於一般工業或者民用領域上採集的實時數據,可以定期清除或者壓縮,但是在文物界,歷史數據卻大有用武之地。”董亞波介紹,在文物保護中,利用歷史數據可以建立文物保存環境和文物本體狀態的環境統計模型、風險溯源模型等,為未來的文物風險預警提供重要依據,因此這些數據價值巨大,刪不得。

價值巨大的歷史數據如何保存?

幾十億甚至上百億條數據就像滾雪球一樣越來越多,需要的存儲空間也越來越大,與此同時數據查詢也變得異常緩慢,而從龐大的數據中進行一次復雜的數據查找有時需要等待十幾秒才能完成,嚴重影響了文物保護研究的效率。“不敢輕易訪問前一年的完整數據,怕服務器跑不動會崩潰。”董亞波說。

還有一個情況也讓董亞波犯愁。有時候莫高窟會停電,使得傳輸網絡中斷。這時傳感器會自動儲存數據,恢復供電后,這些暫時保存在傳感器上的數據就會像洪水一般涌向服務器。這讓董亞波每天對數據的安全提心吊膽,就好像是守著一個幾近臨街的水庫,擔心大壩潰壩,數據丟失。

得益於雲技術的日新月異,數據寫入與訪問性能得到極大改善,攻克了海量數據存儲管理的技術難題。浙江大學智雲實驗室的浙大雲平台便應用在了莫高窟的保護項目中。

“如果從20世紀90年代潘雲鶴院士跟敦煌合作算起,我們浙大計算機學院參與文物保護工作已經有20多年了,隨著文保需求的不斷變化,建工、材料、生儀、控制、能源等其他學科的教授們也加入進來了,我們的力量越來越壯大了。”董亞波說。

在敦煌研究院的一面牆上,有這樣一句話:“歷史是脆弱的,因為她被寫在了紙上,畫在了牆上﹔歷史又是堅強的,因為總有一批人願意守護歷史的真實,希望她永不磨滅。”(嚴紅楓 陸健)

飛向藍天的“卓瑪”(身邊的小康故事) “卓瑪,飛機能飛多高啊?”“卓瑪你去過哪些城市了?”……每次回家,格茸卓瑪仿佛是村裡的“明星”。 格茸卓瑪的家鄉在雲南省迪慶藏族自治州香格裡拉市小中甸鎮團結村。這個很多人沒有坐過飛機的村子,卻走出了一位在飛機上工作的女孩。 作為東航…【詳細】

雲南新增19例境外輸入確診病例 人民網昆明7月27日電 (符皓)據雲南省衛生健康委員會通報,7月26日0時至24時,雲南無新增本土新冠肺炎確診病例和無症狀感染者。新增境外輸入確診病例19例、無症狀感染者3例。確診病例治愈出院2例(境外輸入),無症狀感染者解除隔離醫學觀察2…【詳細】