【深度解讀】

在1998年迪士尼動畫電影《花木蘭》中,木蘭有兩個如影隨形的伴侶,一個是木須龍,另一個是蟋蟀。這兩個角色作為故事的配角,如堂吉訶德的桑丘、魯濱孫的“星期五”,一路插科打諢,為影片增色不少,制造了許多喜劇效果。而在剛剛公映的迪士尼真人版影片《花木蘭》中,木須龍消失不見了,蟋蟀則由一位同名的兵士替代,這種角色的調整引起了不少熱議。

在中國,花木蘭的傳說與《木蘭辭》婦孺皆知:“唧唧復唧唧,木蘭當戶織”的吟誦已成為童年記憶的組成部分。通過豫劇、黃梅戲等傳統戲曲的方式,這個故事也早已被搬上舞台,以視覺化的方式呈現在觀眾眼前。正因為此,不難理解,對於部分中國觀眾而言,影片中的木須龍也罷,蟋蟀也罷,均屬於編劇缺少敬意的杜撰。它們從一開始就指向了一種文化挪用——在這種論述中,中國的花木蘭被演繹為追求個人英雄主義與自我實現的西式敘事,並體現在種種增刪篡改之上。

不過,嚴格說來,蟋蟀並非與花木蘭無關的純粹虛構,它的有無與后者有著密切的聯系,並被卷入到關於《木蘭辭》釋讀的論爭之中,而這些論爭也反映在《木蘭辭》的英文翻譯裡,在一定程度上影響了它在西方的傳播與接受。第一行詩句“唧唧復唧唧”,這一行詩雙聲連綴,疊合重復,使詩歌的開篇具有了十足的聲韻美,有一種毫不張揚的感染力,將讀者瞬間帶入到那個遙遠的世界之中。但是,它在原文中究竟摹寫了什麼聲音呢?

壹

是嘆息,是機杼,還是虫鳴?

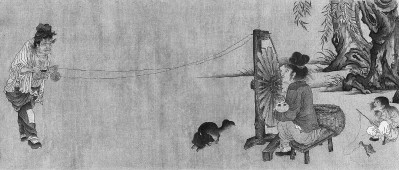

關於這一點,聚訟紛紜。簡略言之,傳統認為這是木蘭的嘆息之聲﹔也有觀點認為,第一行若視作織機的聲音似乎更為合適。還有學者指出,既然后文有“不聞機杼聲”一句,將其視作機杼之聲,邏輯上似有不通,而且在多數古詩中,織機聲常被表現為“札札”——“纖纖擢素手,札札弄機杼”,於是在細致考証之后,得出“唧唧”之聲應是蟋蟀鳴聲的結論——一個頗具說服力的原因是,在某些古代版本的《木蘭辭》中,首行為:“促織何唧唧”,促織也即是蟋蟀。這種鄉野常見的昆虫,由於在每年的秋涼之時開始鳴叫——如白居易詩“蟋蟀聲寒初過雨,茱萸色淺未經霜”,故有敦促紡織之意,在詩中與“當戶織”的意象並置一處,也非常合適。如此一來,我們可以想象這麼一個情景:木蘭心事重重,不由停下手中的勞動,於是紡車之聲停息,蟋蟀的鳴聲繼而響起。它的設想似乎合乎情理。若是木蘭之嘆息,則太過直白,好像缺少了委婉之美,而且顯得較為重復——既然后文已提到嘆息,在惜字如金的詩裡,為什麼還要反復渲染呢?在我們想象的情景裡,一隻秋虫的歌聲讓日復一日進行著枯燥乏味勞動的女性世界多了幾分生機,並且襯托了木蘭的憂心忡忡。夜深人靜,月華如水,蟋蟀的奏鳴打破了歷史深處的沉寂。

不過,這個爭執似乎並不會影響到背誦詩歌的孩童。無論作何解釋,都改變不了首行朗朗上口的節奏感和音樂性。然而,一旦涉及傳譯到不同的文化語境之中,這個問題便突然被放大了。譯者應如何將它的意蘊盡量原封不動地轉移到不同的文化之中呢?要做好這個媒人,首先要明了其確切的意思。翻譯的結果也反映了譯者的理解。

貳

威利和傅漢思的譯聲之異

早期的譯者中,英國漢學家威利(Arthur Waley)將這一行譯作:“Click, click, forever click, click。”顯然是將這一行視作織機的聲音——人自然不會發出咔嚓咔嚓的嘆息聲。細究起來,將四個清脆的爆破音連綴,反倒讓人覺得輕快、愉悅,而且爆破音的連續重復導致整句分貝較高,音量上略顯高亢,與漢語中的原聲相去甚遠,和木蘭此時的抑郁心情也似有不搭,所以並不能算是成功之作。在詩歌的整體氛圍之中,它顯得有些跳脫。

威利之后,又有研究中國古詩的學者嘗試將《木蘭辭》譯作英文。其中美國漢學家傅漢思(Hans H.Frankel)的譯文最有意思,而且反映了他對首行詩之朦朧與歧義的充分關注。他也採取了直譯法,力求接近中文的原聲,將它譯為“Tsiek tsiek and again tsiek tsiek”,以象聲的方式,將中國古詩的聲響生動地再現在另一種語言中。從表面上判斷,他所再現的似乎也應是“機杼聲”。但是與此同時,這個詞還讓人聯想起英文中的“tsk”——一個用來表達不滿之意的常用象聲詞,大概相當於漢語中用舌尖敲擊上齒的“嘖嘖”聲。在這裡,“tsiek”一詞應是傅漢思的自創,在“tsk”中添加了“依”(ie)這個音節,延長了原詞發聲的長度,以便更貼切地表達紡車的聲響。它結合了稍顯尖利的摩擦音與清脆的爆破音,纖細而幽微,在擬聲的效果上要勝威利一籌——至少,它的分貝降了下來,音量變小了,而且在擬聲方面也更暗合漢語的原聲。事實上,通過吸收“tsk”這個詞本身在英語表達中的不滿之情,將人聲和物聲交疊一處,由此制造“弦外之音”的效果,乃是一種有意的編排,有巧思運於其間。傅漢思在譯文后指出這首詩中聲音的重要作用,多處“將象聲詞編織在文本之中”“表達了雙重意義。”在他看來,“第一句‘唧唧’之聲的重復有意造成了歧義:它既暗示了梭子的聲音,又指向木蘭的嘆息。她一如既往的勞作聲——也即紡織——與她突如其來的嘆息聲交織在一起。”

值得一提的是,傅漢思的譯本出自他所著的《梅花與宮女》(The Flowering Plum and the Palace Lady: Interpretations of Chinese Poetry)一書。該著作由耶魯大學出版社出版,開卷即可發現它的內封赫然寫著:“中國詩選譯隨談”。七個字清新秀麗,柔美又不失剛健,寫得尤其漂亮,乃是傅漢思的夫人張充和的手筆。張先生在題寫標題的時候必然已寓目了書中的翻譯,一定是贊同這一譯法的,由此無異於也以自己深厚的學養為它背了書。關於這本書,美國學者和唐詩譯者魏瑪莎(Marsha L.Wagner)評價稱,傅漢思尤其注重中國民謠的選錄,這一點以前的學者鮮少觸及。正因為此,他的選本更忠誠地再現了中國古代詩歌的全貌。在將樂府詩集譯介到國外、更全面地介紹中國古詩方面,傅漢思的貢獻頗大。魏瑪莎對中國古詩素有研究,也是中國古詩資深的譯者,曾譯王維詩一部,她的評價較為客觀公允。《木蘭辭》以這麼一種方式開始,從英文讀者的口齒中讀出,未嘗不是一件有趣的事。

相對於威利的“機杼聲”,傅漢思的“機杼聲”兼“嘆息聲”,多數譯者還是將其視作嘆息之聲。例如,當代美國詩人、古典詩歌研究者曼提克(Evan Mantyk)把這一句譯作“Sigh after sigh she sadly sighs”,也即一聲聲嘆息,顯得尤為沉重,雖有原詩傳情達意的力度,卻又不太節制,少了幾分曲折含蓄。較為高妙的是,許淵沖先生將它譯作“Alack,alas! Alack, alas!”使用了英文中現成的嘆息詞,比意譯更佳。

三

“聲音須是意義之回響”

但是,如果我們將這一行詩理解為蟋蟀的歌聲,那麼情景便大為不同了。在目前的譯文中,似乎找不到譯作蟋蟀叫聲的版本。英文詩中不乏對於蟋蟀之歌的再現,我們不難按照對等的原則找到相應的擬聲詞。19世紀英國詩人班內特(William Cox Bennet)的《致蟋蟀》、李爾(Edward Lear)的《我的叔叔艾爾利》等詩,皆是以“chirp”一詞摹寫蟋蟀叫聲,現在看來,或許《木蘭辭》第一行詩譯作“Chirp, chirp and forever chirp”便足以傳神了。不過,讀來也有輕快之嫌,全然沒有杜甫詩所謂的“促織甚微細,哀音何動人”的韻致。

“唧唧復唧唧,木蘭當戶織”向我們提供了一個生動的剪影,既摹寫了一個女子憂心忡忡的心境,也映射了她所身處其中的社會文化。這種生活並非僅屬於中國,它也許會讓西方讀者想起獨守空房的珀涅羅珀,日復一日織好又拆解壽衣,躲避著求婚者的糾纏,等待夫君奧德修斯的歸來。在古代世界,這樣的勞動界定了女性的存在。17世紀,西班牙畫家委拉斯貴支的《紡織女》還將《變形記》中雅典娜把織女阿拉克涅變成蜘蛛的神話作為背景,古今互鑒,用以表現紡織女工辛勤的勞作,也從一個側面說明了歷史之中這項勞動在大多女性生命中的重要角色。在現代與過去、東方與西方之間,存在著千絲萬縷的聯系,孤獨、惆悵、悲痛、快樂等共有的情感,在某些場景中相去不遠,有著相通之處。

不管是對於中國還是西方的讀者,這個開篇將人自然而然地引入了一個生活的場景,就像一部影片,毫不費力地將鏡頭切到為人熟知的日常情境中。無論是豫劇版、黃梅戲版還是電影版的《花木蘭》中,一開始均再現了紡織的場景,凸顯了傳統社會男耕女織的角色設置。相近時代的詩歌中,也不乏這樣的描述。《上山採蘼蕪》有“新人工織縑,故人工織素。織縑日一匹,織素五丈余”﹔《孔雀東南飛》有“雞鳴入機織,夜夜不得息。三日斷五匹,大人故嫌遲”,都生動地再現了這種生活,揭示了女性的淒苦。換言之,這個開頭沒有斧削與雕琢,甚至近乎輕描淡寫,取代了刻意的描述與長篇累牘的敘說,以舉重若輕的方式再現了那個時代女性的悲歡哀怨。

事實上,它本身原是一種程式化的表述方式,作為一種類似於襯韻的詩句,甚至被原封不動地用在不同的歌謠中。同時期的《折楊柳枝歌》中有:“敕敕何力力,女子臨窗織。不聞機杼聲,惟聞女嘆息。問女何所思,問女何所憶。阿婆許嫁女,今年無消息。”這種挪用的現象反映的並不是創作者的懶惰,而是指向了一種共同的、為人熟知的社會生活。它也可能曾出現在其他很多未被收錄、湮沒於歷史之中的歌謠裡。這些歌謠最原初的聽眾對這種生活習以為常,不需要多余的解釋。它們根植於彼時的社會環境,以活潑的方式傳達了那個時代的生命體驗。經由這些無名歌者的吟唱,我們得以考見那個年代的器物、制度與風土。“唧唧復唧唧”的開場是現實主義的,以實際的人生為依托,假物指事,因此可以毫無違和地嵌入其他民歌之中,至今讀來鮮活如初。

對於聲音的摹寫與傳譯,看似無關緊要,實則事關重大。它是一種將讀者直接帶入某一情境的修辭手段,讓喑啞無聲甚至晦澀的文字迅速變得鮮活生動起來。在二維的紙面上,它看似毫不費力,實際上在文字的世界裡起到的作用卻可以與電影中的音響效果相媲美。一位出色的詩人同時也是一位調用語言文字在最大程度上實現聲響效果的音效師。無論是在中國的古詩詞裡,還是在西方的現當代詩歌裡,詩歌藝術在一定程度上就是一門聲音的藝術。

18世紀英國詩人蒲柏(Alexander Pope)《聲音與意義》一詩專談英詩音律,有“聲音須是意義之回響”之說。上世紀,美國批評家佩林(Laurence Perrine)影響甚廣的《聲音與意義》一著則借此闡發,專門探討了英文詩歌如何通過韻律、節奏、擬聲等手法烘托、強化甚至直接表達意義。他通過系統的論述,賦予了聲音在詩歌本體意義上的重要性。在這一點上,東西方的詩歌是相通的。在中文環境中,無論是疊詞連聲的朗朗上口——譬如“冷冷清清,淒淒慘慘戚戚”一連串齒頭音優美動人的音樂感,還是故意而為的佶屈聱牙——譬如“嘈嘈切切錯雜彈”在口齒間跌跌撞撞的迸發,都是詩人以自覺或不自覺的方式實踐的高超的語言實驗。鳥兒可以“恰恰”,馬兒可以“蕭蕭”,而魚兒跳躍水面的聲音也能捕捉到:“船尾跳魚撥剌鳴”。無論是“恰恰”還是“撥剌”,這種“鳶飛魚躍,活潑潑地”的感覺在聲響中尤其容易實現。

東西之間,詩人皆能以語言擬聲,擬寫自然萬物的聲音,既由此逼肖真實的場景,讓人有身臨其境的在場感,又能觸發讀者的聯想,使其如聞其聲,勾連起關於類似情境的想象和回憶。“唧唧復唧唧”這樣的文字妙用使詩歌充滿了畫面感和動感。在凝練的古詩裡,這幾個似乎信手拈來的字實則一字千鈞。如此一來,一個好的譯者勢必也要將聲音的效果穿過語言的屏障傳遞到另一種文化之中,細細推敲,實現“不隔”,求得精准、形象與傳神。這也是為什麼要這麼糾結於一行擬聲詩真實的意義以及實際的翻譯效果,關注它們在不同的譯本中以何種方式呈現出來。 (作者:孫紅衛,系南京大學外國語學院副教授)

飛向藍天的“卓瑪”(身邊的小康故事) “卓瑪,飛機能飛多高啊?”“卓瑪你去過哪些城市了?”……每次回家,格茸卓瑪仿佛是村裡的“明星”。 格茸卓瑪的家鄉在雲南省迪慶藏族自治州香格裡拉市小中甸鎮團結村。這個很多人沒有坐過飛機的村子,卻走出了一位在飛機上工作的女孩。 作為東航…【詳細】

雲南新增19例境外輸入確診病例 人民網昆明7月27日電 (符皓)據雲南省衛生健康委員會通報,7月26日0時至24時,雲南無新增本土新冠肺炎確診病例和無症狀感染者。新增境外輸入確診病例19例、無症狀感染者3例。確診病例治愈出院2例(境外輸入),無症狀感染者解除隔離醫學觀察2…【詳細】