“賣鮮魚咯,賣鮮肉咯,還有米干和腌菜!”

一聲聲清脆的叫賣通過擴音喇叭在山間回蕩,遠處山嵐縈繞,茶樹婆娑,路旁的三角梅開得正艷,每天上午10時許,傣家小伙岩溫都會開著小貨車在曼班三隊的村頭售賣。

曼班三隊位於中緬邊境布朗山地區,是西雙版納傣族自治州勐海縣布朗山鄉曼囡村的一個拉祜族村寨,拉祜族曾世居在廣袤無邊的老林深山中,被稱為“獵虎的民族”,新中國成立后從原始社會直接跨入社會主義社會,也稱“直過民族”。

“你男人好久沒見著了,到哪裡好在去了?”岩溫笑著問前來買魚的娜四,“哪裡好在,一早就上山去給茶樹除草了,掙不著錢,咋還欠你的賬哦。” 身著一條綠色傣裙的娜四是老村長扎革的女兒,從小跟父親學得一身打獵的本事,在布朗山遠近有名。

岩溫叫賣了許久,全寨子17戶人家,三三兩兩出來買菜的大都是老人和婦女,男人們要不在自家的茶地裡,要不就在鄰村的堅果地裡。

布朗山深處的曼班三隊 張帆 攝

“種什麼,長什麼”的寶地卻“端著金飯碗討飯吃”

如果僅從曼班三隊所處的自然環境來看,很難相信這裡2014年被列入深度貧困村,全寨子17戶58人,都是建檔立卡貧困戶。曼班三隊有林地 3439畝,耕地 502畝﹔平均海拔 888米,年平均氣溫 23℃,年降水量 1374毫米,陽光充足、濕潤多雨、物產豐富,是一塊“種什麼、長什麼”的寶地。

但貧困的事實卻擺在哪裡。“寨子裡很缺糧,大概七八戶人家存有幾袋糧食,來年二月就沒吃的,得靠救濟﹔村民像樣的衣服沒幾件,而且幾乎是一年穿到頭。”上世紀90年代末就在曼班三隊從事扶貧的勐海縣扶貧辦原辦公室主任周成華回憶道,“人怕生得很,見人不抬頭,也不說話,男人不外出,外面的女人不願嫁進來。”同為拉祜族的羅曉捌作為工作隊隊員前后3次駐點曼班三隊,說起當初進寨子的光景,“村民住的都是叉叉房,茅草房,平時背著些山貨、野菜到鄰近村寨換糧食,當時心想怎麼還有這樣寨子啊。”

2008年西雙版納州邊防支隊前往曼班三隊送物資 圖片來自雲南網

據周成華介紹,為改變曼班三隊的貧困面貌,2001-2003 年,當地政府投資統建新房,將該村從深山整體搬遷至交通條件較好的相鄰曼班一隊公路旁,但村民們以“遠離耕地、生產不方便”為由,5 年間又先后自發搬回深山老寨。2009 年,政府再次對該村實行整體搬遷,搬至現居住地。經過這次搬遷及多年的配套建設,村民住上干欄式木樓房,生產生活逐步穩定下來,人均純收入從 2008 年的 350 元增加到 2014 年的 2380 元,但仍整體低於當年國家貧困標准﹔同時收入主要來源於農村低保、邊民補助、生態補償等政策性轉移支付,家庭經營收入只是其中一小部分。

“端著金飯碗,卻隻能討飯吃,文化素質跟不上時代是重要的原因”。現任曼班三隊駐村工作隊隊長羅志華說,全村 16 歲以上的成年人幾乎都沒上過學,目不識丁的文盲十分普遍。多數人聽不懂、不會講國家通用語言,無法與外界交流。有的外出看病、辦事需要翻譯。長期離群索居,村民們形成了較強的自我封閉心理,發展內生動力嚴重不足,全村 58 人中,僅有 2 人到過縣城,多數人從沒有走出過村寨。如果當年收成好,糧食能夠來年吃,絕大多數村民來年就不想種地了。

隨著路、電、水、網、房等基礎設施明顯改善,素質性貧困成為曼班三隊脫貧的“攔路虎”,幫助村民們破除封閉意識,轉變思想觀念,改變生產生活習慣,增強發展主動性,自2015年底進駐曼班三隊后,羅志華和前后7名隊友們就圍繞這些忙乎著。

“聽到村民說,我們就是太喜歡休息了,這話我等了5年了。”

快近中午,娜四的男人扎約從茶地回來了,接連幾天,操作割草機給茶樹除草,精壯的扎約也累得腰腿酸疼,正巧寨子裡來了藥販,娜四換了件藍花底的夾克,和男人一道在藥攤挑藥。

按村民的說法,扎約是娜四從外村招上門的男人,問及扎約哪裡好?20米外能一槍放倒野豬的女獵手哈哈笑起來,“啥樣都好!”“能干、勤快!”娜四努力用普通話回答。

曼班村的致富帶頭人娜四、扎約夫婦 張帆 攝

雖然很長一段時間靠著打獵、採集為生,娜四和村民們對種茶、栽秧、養豬並不陌生,但村民們種的在羅志華眼裡,卻是“懶庄稼”——“茶樹是老品種,種植無計劃,任其自然生長,不修枝,也不除草﹔稻子不澆水,不追肥,不除草,野草長得比谷子還高﹔豬也是放養,我們剛來的時候,寨子總存欄17頭,兩年左右才出欄1頭......”

從“靠天吃飯”到精耕細作,少一個“勤”字怎了得!要轉變村民們長久以來的思想觀念和生產生活習慣,駐村工作隊“兩條腿走路”,在農業生產上,採用“統一組織、統一管理、統一銷售”的方式,什麼季節種什麼,田間管理做什麼,養豬什麼時候喂食、什麼時候打掃豬圈等,由駐村隊員組織干、領著干、督促干,促使村民們逐漸學會並習慣引種育苗、整理田地、精細栽種、除草施肥等這套方式、方法。

幾年辛苦下來,村民們嘗到了新生產方式的“甜頭”,全村水稻栽培由過去一季到現在兩季,玉米由過去一季春玉米到現在冬春兩季玉米。水稻畝產由299公斤提高到560公斤,達到一年產量吃三年,徹底告別救濟糧。全村近年來生豬累計出欄380頭,戶均收入4118元﹔茶葉面積由 60 畝擴大到現在的 460 畝,從基本無收入到戶均年收入1165元。

以娜四家為例,現有水田8畝,玉米地4畝,生豬5頭,稻谷年年豐收,一家7口吃不完,玉米喂豬、喂雞,仔豬能賣2000元,大豬可以賣到5000元,但娜四夫妻最上心的是自家近30畝新茶園,有望明年開採,此前夫妻倆接受過大益茶廠採茶和毛茶加工的培訓,扎約還去縣裡參加過茶藝比賽。“布朗山茶很有名,你不知道嗎,外面老板通過微信來找我收茶咧。”女獵戶變成了種茶人,眼裡滿是憧憬。

村民大娜四、娜納在村口灶台上炒茶 張帆 攝

光和自己比還不能堅定村民們轉變的信心,工作隊決定組織村民走出深山老林,去看看外面的世界,回頭再看看自己。未曾想游覽這樣的好事,村民們卻視為畏途,反應冷淡,一開始甚至跟工作隊講條件才勉強成行。

邁出了第一步,就有了第二步、第三步……村民們先后外出8 次、176 人次出行,年齡從16到50歲,在景洪機場,村民們生平第一次看到了飛機,在瀾滄江大橋,第一次感受到車水馬龍,在大益茶廠,第一次體會到機器制茶神奇……最令村民們觸動的,在瀾滄縣老達保村,看到同為拉祜族的鄉親用民族歌舞和民族產品,搞起特色旅游,游客天南地北吸引過來,老達保村一步步擺脫了貧困。

漸漸的,外出已成為香餑餑,10多個名額,30多人報名爭著去。羅志華說,“有一次,在返程的車上,聽到村民說,我們就是太喜歡休息了,這話我等了5年了。”

“工作隊要是走了,我們就得帶頭接著干了!”

2018年,曼班三隊建檔立卡貧困戶全部實現“兩不愁,三保障”,整體完成脫貧,但工作隊卻繼續扎在村子裡,還有好多事情要忙。

對寨子的青壯年開展掃盲就是其中之一。2011年,李伙保來到曼班三隊,擔任了全寨8個孩子的全科老師,13歲的扎培就是他的學生,頭發亂蓬蓬的小扎培腦子靈光,學習積極性挺高,3年后並校,李伙保帶著4個孩子到村委會的學校就讀,扎培不在其中,這讓李伙保有些遺憾。沒想到的是,2015年,李伙保作為駐村工作隊員又回到曼班三隊,負責掃盲班,再次見到了長成伙子的扎培。

曼班三隊的掃盲夜校 李伙保 供圖

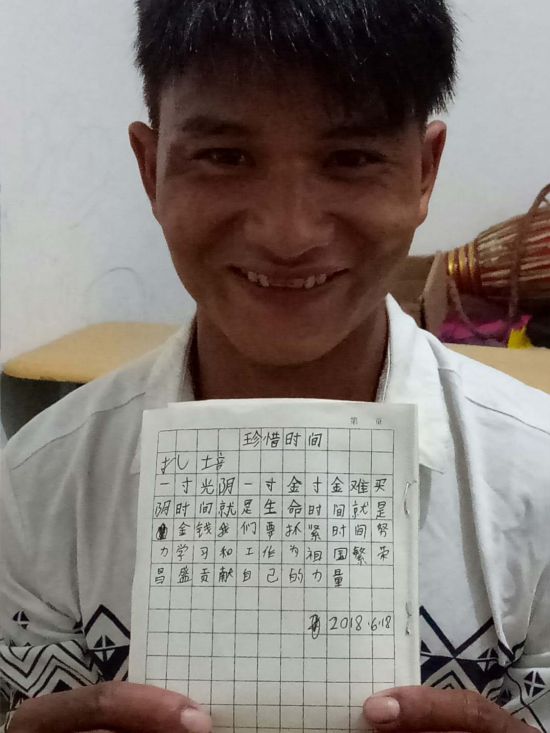

“掃盲班教的基本就是我剛到寨子教的那些,學漢字筆畫,學寫自己的名字,認得最常用的漢字,上廁所分得清男女。”李伙保說,寨子裡18到45歲的村民都來參加掃盲,每星期學三個晚上,一開始握筆的姿勢都需從頭教,學說普通話更是困難,扎培無疑是村民中學得最好的學生,能完整工整抄寫課文,在他的示范下,村民們克服緊張和膽怯,一點點進步著,村裡先后15人拿到普通話培訓合格証。

扎培的姐姐娜拉、姐夫扎坎也參加了掃盲班,他們有兩個孩子,都在村委會的學校上小學,經過掃盲,夫妻倆對讀書的重要性逐漸有了認識。此外,在家操持家務娜拉心裡,兩個孩子堅持上學,在村上的小蜜蜂超市裡每個月可以有40分的積分,“3分就可換一袋鹽巴,6分可換一把面條,我們家一個月可積130分。”娜納是這樣合計的。

扎培展示自己抄寫的課文 李伙保 供圖

小蜜蜂超市也是駐村工作隊的一種創造,用表現換積分,積分換生活用品,激勵與約束雙管齊下,引導村民們參加人居環境整治、學習政策、送子上學、脫貧攻堅、移風易俗等活動,在有形和無形中改變著村民們的思想觀念和生活習慣。

如今,村民們逐漸適應勤洗手、常換衣、理發的生活,傳染病在村裡已經杜絕,不少人學會了刷“抖音”,微信聯系茶商,用“拼多多”網購商品,在鄉裡“桑康節”的慶祝會上有了曼班三隊村民的身影,甚至在西雙版納州舉辦文藝活動中,他們還獻唱《快樂拉祜》和《北京的金山上》。

眼看就要到年底了,駐村工作隊就剩下羅志華一人,工作隊要走的消息一直都在村裡流傳著,有一次村裡開會,已是村民小組組長的扎培對村干部們說,“工作隊要是走了,我們就得帶頭接著干了!”

飛向藍天的“卓瑪”(身邊的小康故事) “卓瑪,飛機能飛多高啊?”“卓瑪你去過哪些城市了?”……每次回家,格茸卓瑪仿佛是村裡的“明星”。 格茸卓瑪的家鄉在雲南省迪慶藏族自治州香格裡拉市小中甸鎮團結村。這個很多人沒有坐過飛機的村子,卻走出了一位在飛機上工作的女孩。 作為東航…【詳細】

雲南新增19例境外輸入確診病例 人民網昆明7月27日電 (符皓)據雲南省衛生健康委員會通報,7月26日0時至24時,雲南無新增本土新冠肺炎確診病例和無症狀感染者。新增境外輸入確診病例19例、無症狀感染者3例。確診病例治愈出院2例(境外輸入),無症狀感染者解除隔離醫學觀察2…【詳細】