普陀宗乘之廟

康熙親題避暑山庄匾額

20世紀30年代的珠源寺

康熙三十六景之澄波迭翠

水心榭

煙雨樓

芝徑雲堤

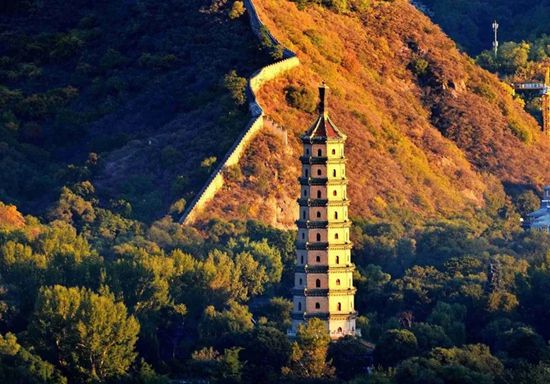

永佑寺舍利塔

承德,古稱熱河,早在舊石器時代,原始人類活動與生存的痕跡便已在這裡出現。

而大量的考古發現和文獻均証明,自夏朝起直到明朝,鮮卑、烏桓、東胡等華夏民族都曾於承德及其周邊地區繁衍生息。清康熙四十二年(公元1703年),康熙皇帝於熱河開始建造中國現存最大的皇家園林——避暑山庄,而曾經名不見經傳的熱河,也從此搖身一變,成為清王朝盛世時期的陪都。

山庄誕生

避暑山庄是中國古代園林藝術與建筑藝術的集大成者,將我國北方建筑的雄渾與南方建筑的秀美巧妙地集於一身。山庄內人文景觀與自然景觀相結合,且景觀內涵深邃,建造技藝高超,結構布局精巧。同時,由山庄衍生出的雕刻藝術、詩詞藝術、書法藝術、繪畫藝術、牌坊藝術、手工藝制造藝術等也構建出了一座匯聚清代多樣文化藝術成就的寶庫。

避暑山庄作為中國現存規模最大的古典皇家園林,總佔地面積為5.64平方公裡,相當於兩座頤和園。其中,山區面積4.2平方公裡,佔山庄總面積的75%﹔平原區面積為0.53平方公裡,佔山庄總面積的9.7%﹔湖區面積為0.56平方公裡,佔山庄總面積的10%﹔宮殿區面積為0.31平方公裡,佔山庄總面積的5.3%。

清康熙四十年(公元1701年)的冬天,康熙皇帝率領一隊騎兵進入熱河地區,當他們到達武烈河谷時,康熙帝看到了一口彌漫著水霧的溫泉。隨行官員告訴皇帝,那裡曾經是蒙古人的牧場,而那口溫泉名為熱河泉。康熙帝細細查看周圍環境,驚覺此處人煙稀少且風光秀美,森林、山地、湖泊、河流等多樣地形匯聚於此。這種環境與地形深得康熙皇帝的心意,這位盛世的統治者很快便愛上了這片河谷,並決定在此開辟園林,修建離宮。

避暑山庄按其功能可分為宮殿區和苑景區兩大部分。其中,宮殿區又分為正宮、東宮、鬆鶴齋和萬壑鬆風四組建筑。

宮殿區是皇帝日常起居、處理朝政、宴飲娛樂以及舉行重大慶典活動的場所。此區域內的建筑採用北方四合院形式布局,層層遞進,朴素典雅,且罕有彩繪。其中,主體建筑居於中軸線上,附屬建筑位於兩側,基本呈對稱形式,體量較小。宮殿區建筑是皇權的象征,其嚴格遵循皇家宮殿庄重規矩的建筑格局,四組建筑錯落有致,建筑規制也因功能用途的不同而各異。

苑景區則包括湖區、平原區和山區。湖區位於山庄的東南部,湖水來源為熱河泉水與山澗溪流。湖區內島、堤相連,小橋花草散落其間,展現了一派江南水鄉的景致。康熙皇帝曾題詩句稱贊曰:“自有山川開北極,天然風景勝西湖。”湖區內的建筑有仿杭州西湖蘇堤和白堤的芝徑雲堤,仿紹興蘭亭的曲水荷香,仿江蘇鎮江金山寺的金山上帝閣,仿寧波天一閣的文津閣,仿蘇州滄浪亭的滄浪嶼等。這些建筑不是對各地建筑的簡單仿造,而是將其與北方園林特點相結合進行的再創造。

平原區位於避暑山庄澄湖以北,最初為一片灘涂,也是武烈河水的流經之地。草木茂盛、地形開闊的平原區內坐落著“乾隆三十六景”之一的“萬樹園”,而這裡也曾是清朝皇帝於避暑山庄進行政治活動的重要場所。平原區原有28個蒙古包以供皇帝接見、招待少數民族首領以及外國使節。

避暑山庄的山區層巒疊翠、溝谷縱橫,具有調節山庄氣候的重要作用。山區間古樹參天,亭、台、樓、閣相映成趣,奇美的自然景觀與園林建筑渾然一體。

避暑山庄的建造自清康熙四十二年(公元1703年)開始挖湖建堤,至清乾隆五十七年(公元1792年)繼德堂竣工,前后共歷經康熙、雍正、乾隆三位皇帝,耗時90余年。這期間,從康熙時期的初建並具一定規模,到乾隆時期的再次擴建,全部工程大致可以分為兩個階段。

在修建避暑山庄之前,康熙帝就曾多次帶領王公大臣對熱河進行勘查。武烈水自有記載直至明代的數百年間,始終沒有固定的河道,每當雨季來臨,此處便經常泛濫。因此,避暑山庄修建第一階段的首個任務便是疏浚河道,並為武烈水修筑堅實、牢固的堤壩。同時,在南北走向的狹長河谷草地上,開拓出避暑山庄內象征江南水鄉的龐大湖區,建造洲島堤岸。

位於湖區北方的沖積平原地區,也被改造成為象征原野的草原與森林。園林設計者還按照“一池三島”的說法,於湖區中修筑了環碧、如意洲、月色江聲三島,並修建芝徑雲堤以連接三島。隨著洲島的形成,島上的宮殿與湖畔亭榭也相繼竣工。到了清康熙四十七年(公元1708年),避暑山庄已初具規模並開始使用,此時山庄內已經形成了芝徑雲堤、長虹飲練、暖流暄波、雙湖夾鏡、萬壑鬆風、曲水荷香、西嶺晨霞、錘峰落照、南山積雪、金蓮映日、梨花伴月、鶯囀喬木、石磯觀魚等十六景。湖區也已擁有澄湖、如意湖、上湖、下湖、半月湖等湖泊。

正宮的建造是康熙時期避暑山庄修建工程的另一個主要內容。山庄內正宮原本計劃建在如意洲,然而由於受到湖區的限制,導致宮殿窄小,於是康熙帝下令將萬壑鬆風西南方向的山丘鏟除,形成一塊廣闊寬敞的平地,正宮最終便建於這處平地之上。在正宮修建完畢,康熙五十年(公元1711年),康熙皇帝親自題寫“避暑山庄”四個字,並懸挂於正宮內午朝門之上。次年,康熙帝撰寫了《避暑山庄記》,記述了其為避暑山庄選址以及建造的過程。同時,康熙帝將正宮區的煙波致爽殿確定為避暑山庄的第一景,並將其他已建成的建筑組成三十六景,康熙帝還為每一處景色題詩,以描繪其意境。至此,康熙三十六景已基本成形。此外,康熙皇帝命人在原有湖區的基礎上繼續開辟出了鏡湖和銀湖兩處湖泊,並在位於下湖東部的水閘上建造了三座重檐亭榭,名曰水心榭。

康熙時期,避暑山庄建造工程的最后一部分是修建宮牆。在修建初期,因為當時的避暑山庄還只是一座皇帝北巡途中短暫休憩的普通行宮,所以山庄的圍牆都較為低矮。那時的避暑山庄以如意洲為中心,萬壑鬆風則為山庄最南部的一組建筑,而這兩處的圍牆的高度尚不足2米。后來,除了在北巡以及秋狝(秋季打獵)期間休息外,康熙皇帝開始於避暑山庄內處理朝政,其停留的時間逐漸變長。因此,避暑山庄按照皇帝“身居九重,至高無上”的身份地位,修建了華麗氣派的九進宮殿,並在正宮完工后,重新修建了與皇宮相匹配的高大宮牆。

避暑山庄的宮牆被稱為“世界上最長的皇家宮牆”。這條宮牆依地勢而建,起伏不一,長達9.66公裡,高度大約在6∼10米之間。宮牆的基部厚3米,頂部厚2米。宮牆外原設有54座堆撥(駐兵處——記者注),每座堆撥可駐10名八旗兵。宮牆上還設有可供軍隊行走的上下馬道以及錯馬的平台。如今,雖然昔日用來將庄重肅穆的天子朝堂與繁華市井阻隔開的避暑山庄宮牆已經成為一處珍貴的歷史遺留,但其依然還能令觀者充分感受到皇權的至高無上與威嚴。此外,避暑山庄共設有九座用途各異的城門,分別為麗正門、德匯門、城關門、流杯亭門、惠迪吉門、倉門、坦坦蕩蕩門、碧峰門和西北門。

到了清乾隆時期,避暑山庄迎來了大規模擴建,同時也進入了山庄修建的第二個階段。乾隆八年(公元1743年),山庄於湖區建造了大型御用龍舟,青雀舫。乾隆十四年(公元1749年)修建供皇太后居住的鬆鶴齋。乾隆十六年(公元1751年)修建永佑寺。乾隆十九年(公元1754年)修建東宮。同時,由乾隆皇帝命名的乾隆三十六景也已基本形成。

在歷經了康熙、雍正、乾隆三代帝王之后,清王朝對於全國的統治逐漸穩固,國家經濟也持續發展。清乾隆二十四年(公元1759年),清王朝統一西北。與此同時,全國范圍內建造園林的風氣盛極一時,乾隆皇帝於是再次下令擴建避暑山庄,其中建筑包括於平原區修建的永佑寺舍利塔(又稱六和塔)、文津閣與春好軒,以及於湖區修建的文園、戒德堂、煙雨樓等。

清乾隆二十五年(公元1760年),避暑山庄的山區修建工程開始實施。這期間修建了綠雲樓、創得齋、食蔗居、敞晴齋、秀起堂、靜含太古山房、有真意軒、碧靜堂、含青齋、玉岑精舍、宜照齋、山近軒等十余處園林建筑﹔珠源寺、旃檀林、碧峰寺、水月庵、鷲雲寺五座寺庵以及斗姥閣、廣元宮兩座道觀,還有山神廟、西峪龍王廟兩座祠廟。

避暑山庄山區主要由榛子峪、鬆林峪、梨樹峪和鬆雲峽四條山谷組成,而這些山區建筑正是依山勢而建,遍布於交錯縱橫、幽靜深邃的山谷之中。

避暑山庄建造的第二階段也是山庄周邊廟宇修建的高峰期。繼康熙皇帝修建溥仁寺、溥善寺之后,乾隆二十年至乾隆四十五年(公元1755∼1780年)25年間,乾隆帝又先后修建了12座雄偉的廟宇建筑。這其中包括普樂寺、安遠廟、普佑寺、普寧寺、須彌福壽之廟、普陀宗乘之廟、殊像寺、廣安寺、羅漢堂這九座藏傳佛教寺廟,以及文廟、武廟、城隍廟三座漢族寺廟。這12座附屬於避暑山庄的寺廟均為清朝皇帝為鞏固統治地位而進行宗教活動的場所,也是避暑山庄作為清朝第二個政治文化中心的重要組成部分。

清乾隆五十七年(公元1792年),乾隆皇帝於鬆鶴齋內修建了繼德堂,以供皇子愛新覺羅·颙琰,即后來的嘉慶皇帝居住。自清康熙四十年(公元1701年)康熙皇帝考察熱河直到繼德堂修建完畢,避暑山庄的建造工程全面竣工。

無形長城

康熙皇帝決定於熱河修建避暑山庄,除了避暑,還有一個更為重要的原因,那便是邊防。

清朝入關之后曾面臨諸多難題,這些難題包括中原地區人民的反清復明情緒﹔入關后八旗將士沉溺於游樂,導致戰斗力下降﹔西北少數民族叛亂﹔英、法、葡、荷等歐洲國家對東南沿海地區的騷擾,以及對台灣的侵佔,沙俄的入侵等。針對這些內憂外患,康熙皇帝採取了一系列的措施。

康熙首先大力拉攏關內漢族地主,擴大統治基礎。接著,宣布減免賦稅以恢復生產。同時,嚴明軍紀以提高軍隊戰斗力。清康熙二十年(公元1681年),康熙皇帝憑借杰出的政治與軍事才能,平定了由雲南平西王吳三桂、廣東平南王尚可喜、福建靖南王耿精忠引發的歷時8年之久的“三藩之亂”。清康熙二十二年(公元1683年),清王朝收復台灣並於次年設台灣府。

結束了南方“三藩之亂”並統一了台灣之后,康熙皇帝將視線轉向了北方,開始著手解決北部邊疆問題。

清王朝的統治者與邊疆蒙古各部關系的建立,可以追溯至努爾哈赤與皇太極時期。最初,滿族的興起和發展便是得益於蒙古的支持和影響,后來更是由於與蒙古貴族的聯姻、結盟,滿族才在與明朝的較量中獲得助力。清王朝統治者於入關前后不僅已控制了整個漠南蒙古,同時也與北部喀爾喀蒙古、西部厄魯特蒙古建立了良好的關系。

清王朝前期,北部邊疆的安定,正是康熙皇帝能夠較為順利地平定“三藩之亂”、收復台灣的關鍵。而在漠西厄魯特蒙古准噶爾部進入青海,控制西藏之后,極富野心的准噶爾部首領噶爾丹勾結沙俄,准備入侵蒙古,與清廷抗衡。清康熙二十九年(公元1690年),噶爾丹在沙俄的支持下,大舉叛亂,致使西北邊疆局勢緊張。康熙皇帝為了維護國家的統一以及清王朝的統治,統兵親征,打擊叛亂分子。清康熙三十年(公元1691年),為了徹底平定噶爾丹叛亂並且進一步加強對內、外蒙古的管理,清政府於內蒙古多倫諾爾舉行了歷史上著名的“多倫會盟”。多倫會盟進一步強化了內外蒙古同清政府的關系,從而使得噶爾丹的反叛勢力在政治上被逐漸孤立。清康熙三十五年(公元1696年),清軍第三次征伐噶爾丹,噶爾丹最終兵敗,病死於科布多。至此,西部邊疆趨於穩定。

匈奴、女真、蒙古、東胡、突厥這些北方游牧民族都是中華民族不可缺少的重要組成部分,但是這些勇猛強勢的北方民族,在當時,卻又時常成為中原政權最大的隱患和對手。

康熙帝曾說:“蒙古部落,三皇不治,五帝不服。”怎樣才能震懾並教化曾為同盟軍的蒙古部落便成了他心頭的憂思。康熙皇帝了解北方游牧民族的生活習性,也深知他們對於中央政權的積怨和憤懣,於是決定放棄沿用了數千年的防御工事——長城,因為長城,這道中原政權修筑的屏障,在抵御外族入侵的同時,也阻隔了農業文明與游牧文明的交融。康熙皇帝說:“我朝施恩於喀爾喀,使之防備朔方,較長城更為堅固也。”最終,康熙選擇了以德治民,施恩四夷。這種治國的智慧打破了民族思維的桎梏,也沖破了地域的限制,最終為多民族大國的形成打下了基礎。

而也正是在這樣的環境與條件下,康熙皇帝決定建造一處能夠與蒙藩上層首領溝通會晤,並且彰顯清王朝善騎射與尚武精神的離宮御苑,而這座御苑便是后來的避暑山庄。避暑山庄建造完成后,皇帝每年都花大量時間在此處處理軍政要事,接見邊疆少數民族政教首領和外國使節。避暑山庄實現了安撫、團結中國邊疆少數民族,鞏固國家統一的政治目的。

在這裡,康熙皇帝可以隨意地與蒙古以及其他兄弟民族暢談飲酒,而避暑山庄也成了康熙皇帝修建的一道看不見的長城,它無須一磚一石,卻牢固堅實,佇立在人們的內心。

劫后新生

始建於清乾隆二十五年(公元1760年)的珠源寺是避暑山庄內一座規模宏大的佛寺,因佛寺臨近山中瀑布的源頭,故得名“珠源”。宗鏡閣是珠源寺的主殿,其為一座方形佛閣,因全部由青銅鑄件構成,宗鏡閣亦被稱為“銅殿”。

宗鏡閣的瓦、梁、柱、門、窗等構件全部以銅鑄造而成,使用銅共計220噸。宗鏡閣的每個構件之間均使用了榫卯結構進行連接,牢固結實,美觀工整。此外,宗鏡閣在建造時還保留了一個機關口,隻需要用一把鑰匙插入其中,便可以拆解宗鏡閣的所有榫卯構件。宗鏡閣建造技藝精妙,美輪美奐,是避暑山庄內一絕。

然而到了1944年,宗鏡閣卻遭遇了一場滅頂之災。那一年,日本侵略軍的鐵蹄踏入熱河,避暑山庄也淪為了日本關東軍的司令部。當侵略者看到精巧絕倫的宗鏡閣,便心生貪念,極欲將其佔為己有,運回日本。

宗鏡閣秘密鑰匙的安放地點和拆卸方法隻有珠源寺的大喇嘛索諾木知道,日軍於是將索諾木關進大牢,嚴刑逼問,不分晝夜。為了守住國寶的秘密,大喇嘛索諾木始終緘口不言。對此,日本軍官計劃了一條毒計,他們將避暑山庄內的數十位僧人抓了起來,並以這數十條性命相威脅,逼迫索諾木交出鑰匙。最終,索諾木以釋放其他僧人為條件答應了日軍的要求。然而,就在索諾木踏上宗鏡閣的台階假裝去拿鑰匙時,他突然飛奔而去,一頭撞在了銅殿的抱柱之上,用自己的性命,永遠地守住了宗鏡閣的秘密。

日本軍官對此大為震怒,索諾木一死,便再無人知曉拆解宗鏡閣的方法。可是日本侵略者並沒有就此罷休,他們最終炸毀了宗鏡閣,並將得到的220噸銅化為銅水,用以制造彈藥。凝聚了中華文明和人類智慧的宗鏡閣毀於一旦。

避暑山庄及周圍寺廟從清末直到民國時期受到自然和人為破壞導致損毀嚴重。新中國成立以來,避暑山庄及周圍寺廟的保護工作得到了中央、省、市各級政府的高度重視。據承德市文物局介紹,1976年至2005年,國家先后實施了3個十年整修規劃,對避暑山庄及周圍寺廟進行了搶救性保護修繕,同時遷出了景區內大量的單位以及住戶,從而搶救和保護了一批珍貴的文物資源。但由於保護資金投入有限,並且受到保護技術力量和保護理念的制約,3個十年整修規劃並沒有使避暑山庄及周圍寺廟得到全面的整修保護。

2010年8月,國家確定投資6億元用於避暑山庄及周圍寺廟的保護修繕,實施承德文化遺產保護工程。2011年8月23日,國家文物局組織專家對承德避暑山庄及周圍寺廟文化遺產保護工程進行工地檢查與前期工作部署,並對工程總體計劃和實施內容進行討論。2012年2月14日,國家文物局正式批復《承德避暑山庄及周圍寺廟文化遺產保護項目總體計劃》(文物保函〔2012〕104號)。要求全面排除文物本體存在的安全隱患,進一步提高承德文化遺產的安全防范能力,在試驗的基礎上對古建筑遺址進行緊急搶險加固和保護示范,選擇殘損比較嚴重、具有重要文物價值和代表性的保護對象開展石質文物、彩壁畫、佛像類文物的科技保護。

承德文化遺產保護工程范圍包括避暑山庄、普陀宗乘之廟、須彌福壽之廟、殊像寺、普寧寺、普佑寺、安遠廟、普樂寺、溥仁寺、廣緣寺10個文物保護單位,涉及古建筑本體保護修繕、消防能力提升、古建筑遺址保護、文物科技保護、避暑山庄水環境綜合整治、文物保護基礎工作等多個方面,共計105個單體項目,工程至2018年全部完工。

對避暑山庄及周圍寺廟內現存古建筑進行的全面保護修繕具體內容包括:瓦面查補和局部揭瓦,整修加固古建筑裝修,修補加固大木構件,對台基石構件加固,對古建筑的油飾進行保養,清除與古建筑環境不協調的現代干預,完善庭院排水系統等。此外,此次承德文化遺產保護工程還對避暑山庄的清代道路、駁岸、宮牆、假山、橋閘等重要文物本體進行了全面的保護修繕。

避暑山庄還應用科技手段,對古建筑石質文物、彩畫、壁畫、佛像等古建筑附屬文物進行保護﹔採用彩畫回貼保護技術,對殊像寺、普陀宗乘之廟、安遠廟、溥仁寺的清代彩畫進行現狀加固保護﹔對安遠廟現存清代壁畫的原始材料、工藝、病害成因、種類及發展趨勢進行研究,通過實驗確定壁畫保護的適宜材料與技術流程,有效解決了安遠廟壁畫保護問題。安遠廟清代佛像和普寧寺善財、龍女佛像保護試點試驗工程也同時啟動,對普樂寺遭虫蛀木質佛像須彌座進行了滅虫修復搶救性保護。

此外,避暑山庄通過實施水環境綜合整治工程,解決了避暑山庄湖區生態景觀缺水、水環境質量下降、點源污染(有固定排放點的污染源——記者注)嚴重等問題。工程內容包括新建供水渠和滲渠,增加山庄水系水源補給能力﹔栽種水生植物和放養適宜的水生動物,改善避暑山庄水體質量﹔對避暑山庄山區溝谷和岸邊裸露地進行治理,減少水土流失對湖區的污染等。(記者 陳鼎 感謝承德市文物局為本文提供相關圖文資料)

飛向藍天的“卓瑪”(身邊的小康故事) “卓瑪,飛機能飛多高啊?”“卓瑪你去過哪些城市了?”……每次回家,格茸卓瑪仿佛是村裡的“明星”。 格茸卓瑪的家鄉在雲南省迪慶藏族自治州香格裡拉市小中甸鎮團結村。這個很多人沒有坐過飛機的村子,卻走出了一位在飛機上工作的女孩。 作為東航…【詳細】

雲南新增19例境外輸入確診病例 人民網昆明7月27日電 (符皓)據雲南省衛生健康委員會通報,7月26日0時至24時,雲南無新增本土新冠肺炎確診病例和無症狀感染者。新增境外輸入確診病例19例、無症狀感染者3例。確診病例治愈出院2例(境外輸入),無症狀感染者解除隔離醫學觀察2…【詳細】