良渚文化的陶器以鼎、雙鼻壺、大口缸等為主要組合

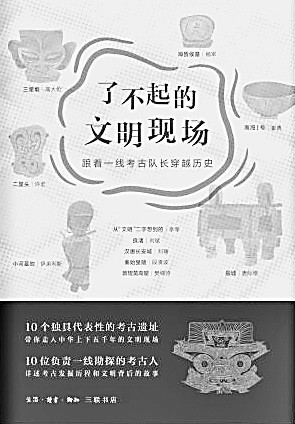

《了不起的文明現場》李 零等 著 三聯書店

【光明書話】

在世界歷史的進程中,早期文明星星點點出現在大地的版圖上,埃及、瑪雅、巴比倫,他們的名聲響徹蒼穹,卻未能將自己的“生命”延續下去,最終歸於“失落的文明”。有別於這些“失落的文明”,中華文明的完整性和延續性,在世界范圍內都是獨具特色、極為少見的,所以才有我們耳熟能詳的“中華上下五千年”之說。一個延續了數千年的文明體,應該如何面對“認識你自己”的根本命題?對於生活在現代社會的中國人,怎樣理解、體悟自己歷史,從而承接傳統、開創未來,將我們的文明再度延續下去?這不失為一個值得深思的問題。

典籍史料無疑是了解文明的切口,但面對三代往古,孔子便已感慨“文獻不足”,我們更難在書本中對中華文明進行追本溯源﹔再者,中國的歷史文獻汗牛充棟、浩瀚如煙,普通人實在不能輕易走進,其中所記錄的內容也常與真實生活保有距離。那麼,要想直觀了解到中華文明曙光初現時的社會狀態、生活細節、文化信仰,考古無疑是最佳的“路徑”。

考古是通過田野發掘研究歷史的科學,推動考古學進入中國的傅斯年將之形容為“上窮碧落下黃泉,動手動腳找東西”。中國考古學發祥於1928年董作賓挖掘殷墟,至今不到百年,但在這不到百年的時間裡,中國考古學已在各方面開花結果,不僅在方法和手段上不斷進步,其發掘成果也極為豐富,充分印証了“中華上下五千年”的文明歷程。在考古學的襄助下,中華文明的早期景觀變得更加立體豐滿,呈現出一種與史書典籍裡的“中國”相似而又不同的“華夏”,甚至改變了世界對中華文明的基本看法。

通過考古來理解中華文明,我們能夠看到她“最遠”和“最真”的歷史面貌。所謂“最遠”,在於考古能夠直搗中華文明的“最早源頭”。沒有文字記載時,“最早的中國”是什麼樣的?我們的祖先如何進行有效的社會組織?他們又有著怎樣的崇拜與信仰?在落后的生產條件下,先民用怎樣的方式建造起令人震驚的大型建筑?通過考古發現,這些問題不斷得到解答,讓我們看到了隱藏在歷史事件背后的、中華文明最早的“基因圖譜”。所謂“最真”,在於考古的實物証據,更能引領我們進入古人真切的生活情境。想要通過文獻史料走進歷史生活,離不開讀者的構擬想象,但考古發掘所呈現的古代生活,卻都是“實打實”的。在良渚古城的糧倉裡,還存著5000年前的稻米﹔陝西省眉縣楊家村發現的窖藏青銅器中,還留有西周貴族們釀的酒﹔南海I號的陶缸裡,還剩有南宋人吃的咸鴨蛋……一壺一罐、一刻一劃,都真實可觸,種種細節扑面而來,讓人仿佛身在現場,親臨其境。這,就是考古的意義與魅力。

考古的世界如此豐富,考古的意義如此重大,但考古學本身卻仍是個艱深的學科。考古報告專業性極強,術語琳琅滿目,並不適合大眾閱讀。因此,如何將專業化的考古研究轉化為人人可讀、人人可懂的知識普及讀物,極為考驗出版人的慧心。

2020年,北京三聯書店推出的新書《了不起的文明現場:跟著一線考古隊長穿越歷史》,便是這種驅動力下的產物。這本書源於三聯旗下知識服務平台“中讀”開發的同名音頻課。此課程自2018年10月上線以來,廣受歡迎,播放量超過100萬,還獲得了中國知識服務大會“致敬產品經理獎”。然而音頻課並不是三聯的終極目標——三聯真正的目的,在於以音頻啟發讀者,使之產生了解更多內容的興趣,這時候,知識金字塔頂端的圖書就該上場了。

《了不起的文明現場》從中國近代以來的重大考古發現中,遴選出十個獨具代表性的考古遺址,他們分別是——5000年文明的証據良渚、堪稱“最早中國”的二裡頭、中國考古學的起點殷墟、獨具古蜀意趣的三星堆、見証中西文明的小河墓地、中央集權帝國的代表秦始皇陵、五色炫耀的海昏侯墓、歷史悠久的漢唐長安城、水下的宋代沉船南海I號和繁榮了千年的藝術寶庫敦煌莫高窟。這十個遺址涵蓋了中華文明從雛形至鼎盛的不同歷史階段,從中原至邊疆、海洋的不同地理空間,雖非面面俱到,但也基本勾勒出中國歷史的發展脈絡和文明的大致輪廓。考古學家以他們數十年的勘探和發掘工作告訴我們:中華文明經歷了從“滿天星斗”到“華夏大一統”的演變進程,即從多元到一體的過程。這個過程宛如星辰的斗轉遷移,而這十個遺址,正是天象運轉中最為閃耀的十顆“恆星”。更重要的是,中華文明的一體化,並不都是血與火的強權產物,而是長期文化交流、融合的結果。在沒有飛機、火車這些交通工具之前,文明之間的互動融通,遠比我們想象的要頻繁——長江下游地區距今5000年左右的良渚古國,以精美的玉質禮器著稱,良渚玉琮的形制,往北擴散到了陝北的榆林地區,往南擴散到了廣東,這些地方都出土了形制相似的玉器﹔奇特瑰麗的三星堆古蜀文明,也不是孤立存在的“外星遺跡”,其與地處中原的商代青銅文明關系密切,通過出土文物特征的判斷,考古學家梳理出中原青銅禮器從河南安陽出發,經由湖北盤龍城順江而下,一直傳播到四川廣漢的過程。此外,在新疆小河墓地、漢唐長安城、南海Ⅰ號以及敦煌莫高窟中,也都能看到古代中國通過陸路和海上絲綢之路與域外文明的交往,這樣一來,羅馬的榫卯結構出現在唐都長安,也便毫不稀奇了。十個考古現場,充分展現出多地域、多人種、多民族、多宗教的商貿往來和文化交流,記錄下人類在這片土地上不斷遷移、融合的過程,揭示出中華文明的內在多元性。

突出“現場”也是此書的一大特色。主講這十大遺址的,是十位長年耕耘在一線勘探的考古隊長——劉斌、許宏、唐際根、高大倫、伊弟利斯、段清波、楊軍、劉瑞、崔勇和樊錦詩。他們的講述不是旁白式的知識介紹,而是通過發掘現場親身經歷的真實故事,一步步引導讀者,讓他們在閱讀中獲得參與考古發現的“在場感”。二裡頭的領隊許宏,詳細描述了發現綠鬆石龍形器的驚喜過程,以及為了防止盜竊,他如何與這位二裡頭貴族的尸體“同居”了一個月﹔小河墓地的發掘領隊伊弟利斯回憶了在新疆大漠中考古的艱辛,為節約水資源,連洗臉都是奢侈的,牙也不敢多刷﹔南海I號的發掘領隊崔勇回顧了中國水下考古的建立,他戲謔地寫出了當時的糾結——是讓潛水員去學考古,還是讓考古人員去學潛水,這是一個大問題﹔敦煌研究院名譽院長樊錦詩先生,1963年大學畢業后即扎根敦煌,她在書中分享了初到敦煌時的寂寞,以及情系於斯、終生奉獻的執著。在這些考古人具體鮮活的描述中,讀者不僅能深入理解考古工作的運作過程、考古現場的緊張氣氛,也能真切感受到中國一代代考古學者的努力、奉獻與堅持。

在硬核的內容之外,《了不起的文明現場》在圖書形式上也頗下功夫。音頻課程是活潑靈動的,在保留其特性的同時,編輯們翻閱了大量考古報告和研究專著,增補、更新、擴充了不少相關知識。其中值得一提的是,編輯們專為本書設計了“輔文系統”,這套“系統”將與考古內容相關的歷史沿革、背景知識、熱點話題、研究前沿、延伸閱讀、名詞解釋等一並納入書中,有助於排除知識上的障礙、輔助讀者進行閱讀。 (作者:鐘韻,系生活·讀書·新知三聯書店編輯)

飛向藍天的“卓瑪”(身邊的小康故事) “卓瑪,飛機能飛多高啊?”“卓瑪你去過哪些城市了?”……每次回家,格茸卓瑪仿佛是村裡的“明星”。 格茸卓瑪的家鄉在雲南省迪慶藏族自治州香格裡拉市小中甸鎮團結村。這個很多人沒有坐過飛機的村子,卻走出了一位在飛機上工作的女孩。 作為東航…【詳細】

雲南新增19例境外輸入確診病例 人民網昆明7月27日電 (符皓)據雲南省衛生健康委員會通報,7月26日0時至24時,雲南無新增本土新冠肺炎確診病例和無症狀感染者。新增境外輸入確診病例19例、無症狀感染者3例。確診病例治愈出院2例(境外輸入),無症狀感染者解除隔離醫學觀察2…【詳細】