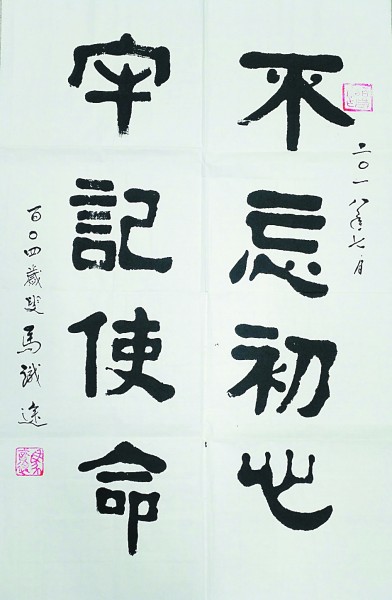

近期,106岁的著名作家马识途出版了他的小说新著《夜谭续记》,同时,他也发表了“封笔告白”,以5首传统诗回顾生平,并宣布“从此封笔”。《夜谭续记》也成为马老85年文学创作生涯的封笔之作。这部作品的创作跨越38个年头,与其历经40年完成的前作《夜谭十记》一样,承载了他为人民写作的不变初心。

我行我素幸识途

7月4日中午,马识途的家人从成都打来电话,告诉我马老最近出了新书《夜谭续记》,想请我把一些书送给在京的老友。我高兴地说:“没问题!这是马老驻京办主任应该做的事。”我这个“驻京办主任”已经好久没给马老服务了,能帮马老送书那可是我的福气。我知道马老这本书2018年1月便创作完成,历时两年多,终于等到它出版了。

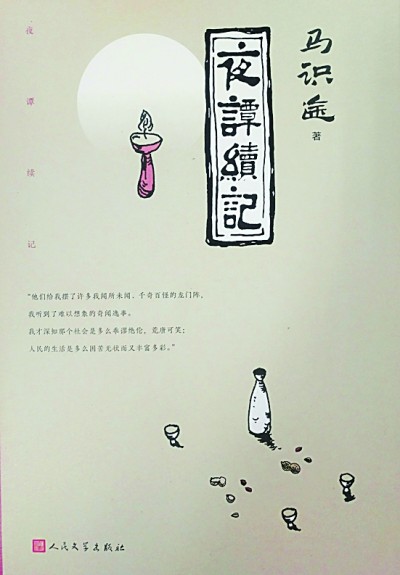

我在成都朋友发来的照片中看到,该书分为上下两卷。上卷名为“夜谭旧记”,有六篇文章五个故事:《不第秀才 龙门阵茶会缘起》《三家村夫 狐精记》《羌江钓徒 树精记》《山城走卒 造人记》《野狐禅子 借种记》《砚耕斋主 天谴记》。下卷名为“夜谭新记”,也讲述了五个故事《今是楼主 逃亡记》《没名堂人 玉兰记》《水月庵姑 方圆记》《镜花馆娃 重逢记》《浣花女史 重逢又记》。

在新书封面上有这样一段话:

他们给我摆了许多我闻所未闻、千奇百怪的龙门阵。我听到了难以想象的奇闻逸事。

我才知道那个社会是多么乖谬绝伦,荒唐可笑;人民的生活是多么困苦无状而又丰富多彩。

在新书“絮言”中,马老写道:

此书之所以名《夜谭续记》者,盖人民文学出版社1982年出版的《夜谭十记》之续作也,仍援原例:四川人以四川话讲四川故事耳。内容皆四川十来个科员公余之暇,相聚蜗居,饮茶闲谈,摆龙门阵,以消永夜。仍以四川人特有之方言土语、幽默诙谐之谈风,闲话四川之俚俗民风及千奇百怪之逸闻趣事。虽不足以登大雅之堂,聊以为茶余酒后、消磨闲暇之谈资,或亦有消痰化食、延年益寿之功效乎。读者幸勿以为稗官小说、野老曝言,未足以匡时救世而弃之若敝屣也。幸垂察焉。

下一页则写有这样一句话:

谨以此书献给曾首创“夜谭文学系列”并大力推出《夜谭十记》一书的韦君宜先生,以为纪念。

正当我满心期待马老这本新书时,第二天却又从成都朋友那里得到马老封笔的消息。我一时有些发懵。最近几年,马老的身体一直还是很不错的,他的文学创作也一直保持高产状态。近三年时间,马老就先后创作完成三部著作。

可当我看到马老六月便已撰写完成的“封笔告白”后,我知道这是真的了。

封笔告白

我年已一百零六岁,老且朽矣,弄笔生涯早该封笔了,因此,拟趁我的新著《夜谭续记》出版并书赠文友之机,特录出概述我生平的近作传统诗五首,未计工拙,随赠书附赠求正,并郑重告白:从此封笔。

二〇二〇六月于成都未悔斋

在“封笔告白”的字里行间,我能切实感受到《夜谭续记》对马老而言有着怎样的意义。它不仅是马老创作的最后一部小说,同时也是马老85年文学生涯的封笔之作。

在“封笔告白”的最后,马老专门附上五首诗作送给朋友:

自述

生年不意百逾六,

回首风云究何如。

壮岁曾磨三尺剑,

老来苦恋半楼书。

文缘未了情无已,

尽瘁终身心似初。

无悔无愧犹自在,

我行我素幸识途。

自况

光阴“逝者如斯夫”,

往事非烟非露珠。

初志救亡钻科技,

继随革命步新途。

三灾五难诩铁汉,

九死一生铸钢骨。

“报到通知”或上路,

悠然自适候召书。

自得

韶光恰似过隙驹,

霜鬓雪顶景色殊。

近瞎近聋脑却好,

能饭能走体如初。

砚田种字少收获,

墨海挥毫多胡涂。

忽发钩沉稽古癖,

说文解字读甲骨。

自珍

本是庸才不自量,

鼓吹革命写文章。

呕心沥血百万字,

黑字白纸一大筐。

敝帚自珍多出版,

未交纸厂化成浆。

全皆真话无诳语,

臧否任人评短长。

自惭

年逾百岁兮日薄山,

蜡炬将烬兮滴红残。

本非江郎兮才怎尽,

早该封笔兮复何憾。

忽为推举兮成“巨匠”,

浮名浪得兮未自惭。

若得二岁兮天假我,

百龄党庆兮曷能圆。

为群众所“喜闻乐见的中国作风和中国气派”

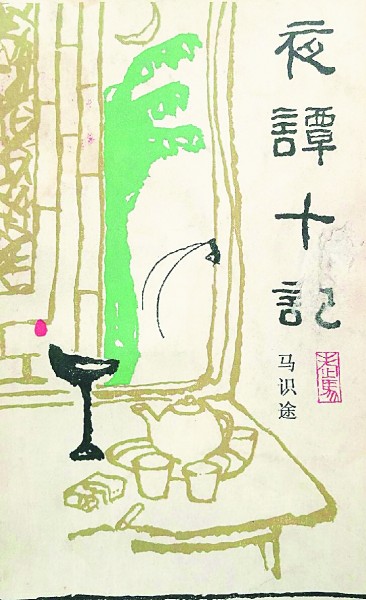

谈论《夜谭续记》还得从它的“前传”《夜谭十记》说起。《夜谭十记》是马老呕心沥血历尽40年之功写出的一部文学经典。这在中国文学史上实不多见。《夜谭十记》包括了《破城记》《报销记》《盗官记》《娶妾记》《禁烟记》《沉河记》《亲仇记》《观花记》《买牛记》《踢踏记》十个故事。马老以旧中国官场里的十位穷科员为主人公,以一个个看似难以想象却十分真实的奇闻逸事,讲述了旧社会官场上尔虞我诈、卖官鬻爵的丑行,普通劳动群众惨不忍睹的痛苦生活,特别是妇女被侮辱被损害的悲惨遭遇,让人看到了旧社会人情世态的冷酷、伦理道德的虚伪和人与人之间社会关系的险恶。

《夜谭十记》采用了能紧紧抓住读者的说故事的叙述形式,让十个穷极无聊的小科员每天轮流摆龙门阵,作品的这种结构形式和一定的传奇色彩,增强了读者的阅读兴趣。此外,作品幽默的笔调,对旧社会反动统治的尖锐讽刺和许多地方充满感情的描写,也使这部作品更富有吸引力。

《夜谭十记》最早创作于1942年,那时马识途在西南联合大学求学。1938年3月,在武汉加入中国共产党之后,马老一直冒着生命危险在“国统区”从事地下革命工作。因工作需要,他经常更换职业,当过教员和学生,也当过国民党的小公务员和行走商贩,还做过流浪汉。在城市的旅店茶楼,在乡村的鸡毛店或小饭铺里,在农家小舍的桐油灯下,他常与社会的三教九流打交道。在交往中,这些三教九流常常给马识途摆许多他过去闻所未闻、千奇百怪的龙门阵。尤其是他接触的一些小科员,平时没有什么娱乐和消遣,只好三五结伙到人家里去坐冷板凳,喝冷茶,扯乱谭,自得其乐。在他们结成的“冷板凳会”上,马识途听到了许多奇闻轶事。

1941年,因湖北恩施地下党组织遭到破坏,马识途被特务追捕。根据南方局指示,他考入西南联大,到昆明继续从事学生地下党工作。在进入西南联大中文系后,马识途一边跟随闻一多、李广田、朱自清、楚图南等文学大师认真学习,一边以文学为武器对学生进行革命宣传和组织。为了更好地开展工作,马识途常以川人擅长的在茶馆摆龙门阵的方式给学生和群众讲故事。渐渐地,马识途产生了强烈的创作冲动。1942年,他选择了10个最有意思的故事,以一个冷衙门里十个科员组成冷板凳会,轮流摆龙门阵的形式开始了《夜谭十记》的最早创作。马识途首先从《破城记》前半部分《视察委员来了》写起,同时还为其他各记写了一些提纲和部分草稿。但因为学习和地下工作原因,这些创作时断时续。后来书稿还经历了三次“灭失”。

第一次“灭失”发生在1946年,马识途奉调从云南回四川做地下工作,写好的《夜谭十记》初稿不得不在离开前全部烧掉。第二次“灭失”是他到成都开展地下工作后,对于之前的焚稿,马识途总是念念不忘,于是他在工作之余又开始悄悄创作。他抄出自己的《视察委员来了》给好友陈翔鹤看,陈翔鹤觉得这篇小说写得很有味道,便准备拿去发表。可惜不久,马识途在成都的家就被国民党特务查抄,他所有的书籍、书稿、笔记和资料都被抄没了,其中就有已经初具规模的《夜谭十记》。第三次“灭失”则发生在20世纪60年代那段特殊的岁月,《夜谭十记》手稿被抄没。直到1978年,已经63岁的马老才重新动笔创作这部《夜谭十记》。

1982年春在北京参加全国人大会议期间,马识途与人民文学出版社社长韦君宜开始商谈《夜谭十记》的出版事宜。韦君宜和马识途早在1937年冬鄂豫皖苏区为湖北省委举办的党训班时就是同学,以后在白区还一同做过地下工作。韦君宜早在20世纪60年代初就看过马识途创作的“破城记”和“报销记”。作为一名优秀的编辑,韦君宜觉得此稿很有特色,而且素材都是源于马识途所从事的地下党活动,是他在血与火的斗争中收集而来。这些素材在马识途笔下,已然变成“嬉笑怒骂皆成文章”的小说,其细致刻画很有特点。韦君宜当即向马识途约稿。不久,她还让人民文学出版社和马识途签了出版合同。其后,每次遇到马识途,韦君宜就催他赶紧完成创作。可惜的是,“文革”一来,马识途便被打倒,《夜谭十记》手稿被当作罪证抄没。等到“文革”结束后,韦君宜再次遇见马识途,依旧不忘此事,催促着马识途赶紧写稿。在老友的“催逼”下,马识途决定重打锣鼓新开张,从头再写《夜谭十记》。但写了一年,成效甚微。幸运的是,马识途偶然找到一份“文革”期间批判他的《破城记》油印本。1979年7月,《夜谭十记之一——破城记》在文学刊物《当代》创刊号发表。之后每次见面,韦君宜依旧是催促马识途能快马加鞭,一鼓作气写完这本自己等了21年的书稿。1982年7月,应中科院邀请,马识途前往青岛疗养。在青岛疗养期间,历经40年,67岁的马识途终于完成了自己从青年写到古稀之年的《夜谭十记》。1982年10月1日,马识途为即将出版的《夜谭十记》特地撰写了《后记》。在《后记》中,马识途讲述了自己创作这本书的前前后后。1982年11月,《夜谭十记》在人民文学出版社出版。出版后,《夜谭十记》深受读者欢迎。韦君宜对于好友的这本《夜谭十记》也十分欣赏。在1984年第七期《文艺报》上,她曾亲自撰文《读夜谭十记随笔》,谈了自己对这部小说的一些看法:

《夜谭十记》到底算长篇小说还是短篇小说集?这问题我也回答不出来。说它是长篇呢,十篇故事各自有头有尾。说它是短篇呢,十篇有一个总的布局,或曰总的故事,是十个科员在开冷板凳会摆的龙门阵。十篇所写的背景,也基本一样,都是那黑暗年代里在四川小县和山乡发生的人吃人的故事。如果把头尾去掉,一篇一篇完全分开,就有点儿损伤了作者的总体构思了。反正这本书在目前出现,光体例就挺特别的。它有点像《一千零一夜》或《十日谈》,你说它们到底算长篇还是短篇?好像我们一般都还是把这两本书作为一个整体来看,也即长篇。……反正我是觉得这书很有味道的。我分析不出来什么思想性、艺术技巧等等道理,只是觉得读它可以采用我们平时读《红楼梦》《水浒》的方式,下午疲乏了,抓起来就可以看一段,躺在床上也能看一段,而且看了前半段总想知道后半段怎么样。反正,它很能抓人,跟我们的新小说不一样。

…………

这部作品是民族形式的。这所谓民族形式,既不是指章回体的“且听下回分解”、舞韵合辙,也不是指塞进大量的方言俗语(当然,它也有一点儿);而是那富有故事情节的、段段都有悬念的、叫人拿起来放不下的形式,描写叙述都极简洁、水分很少的形式,是为我国的多数读者所欢迎的一种形式。……我们搞创作的人,能从写法上来吸取民族形式的长处的,实在并不多,马识途同志能做到,实在是值得高兴的。

在该文中,韦君宜认为马识途的《夜谭十记》描写极具特点,“说《夜谭十记》简洁,并不是说作者不注意描写形象,并不是描写得不细致。他的描写是一个接一个的真实细节,摆出这大量细节,那人物形象便自然跃出。”其后,她以《沉河记》《报销记》《禁烟记》《盗官记》为例,阐明了自己的这个见解:

像《沉河记》里那位吴老太爷,自己执行封建规矩,要把相恋的青年男女捆起来沉河,而他自己年轻时却正是一个好色之徒。作者将他所执行的封建陋规,一项一项细细摆出:他怎样保存旧轿子、怎样办私塾、怎样立贞节牌坊、怎样在牌坊上加上“待封孺人”的头衔……他和吴王氏的关系,他想出的舍远房本家保女儿的妙计,最后却给他来了个当场出彩,把这位老太爷的形象在我们头脑里显现得清清楚楚,而整个章节中几乎没有关于这个老太爷在什么天气、什么风景下如何说话的描写,真使人不能不拍案叫绝。

像《报销记》里所写的那些官场鬼名堂,为了报销用尽心机,特别是那时候重庆的亦官亦商,互相搞鬼,抬高粮价,用“海损”的办法搂粮敛财,谋害人命。

像《禁烟记》里写的名为禁烟、实系贩毒,甚至先将人害死,然后用死人肚子来装烟土的奇闻……看了不止觉得吓人,而且真长见识:原来旧社会是那样搞法的!光是为了这点,青年人也大可一看。

例如《盗官记》里那个当了县长又行侠作义的土匪张牧之。可是细想一想,那年头反正是卖官鬻爵,偶然卖错了主顾,也未必不可能。这部写旧社会的《夜谭十记》,同样用此笔法。常常叫人在听他讲极惨痛的故事时也不能不笑出来——这是觉得那个社会太可笑了。

最后,韦君宜在文中提出:“这部独特的作品,未必能(甚至肯定不会)成为当代创作的一种普遍趋向。但我想读者是会欢迎它的,它有着为群众所‘喜闻乐见的中国作风和中国气派’。”

从《夜谭十记》到《夜谭续记》

与《夜谭十记》一样,《夜谭续记》的问世也经历了很长的时间跨度。1982年11月,人民文学出版社刚刚出版了马老的《夜谭十记》。该书初版就印了20万册,后因读者追捧,该书很快再次加印。《夜谭十记》一时颇为红火。于是,韦君宜专门去成都找到马识途。一见面,她就向马识途提出了一个创作建议:《夜谭十记》出版后反响很好,你不如把你脑子里还存有的那些千奇百怪的故事拿出来,就用意大利著名作家薄伽丘的《十日谈》那样的格式,搞一个“夜谭文学系列”。马识途回忆起这段往事时,说自己当时一听就脑子发热,赶忙在自己的记忆库里开始搜索,结果一口气就说出十个故事的题目和几个故事的梗概。韦君宜听后很高兴。很快,两人就当场商量先创作出一本《夜谭续记》。不久,马识途便开始动笔写故事提纲。但其后因韦君宜突然中风,没人再继续督促马老创作此书,加之马老当时公务繁忙,也就放下了这个写作计划。但这些故事本身,一直存在他的脑子中。他常常梦到这故事里的人物,还与他们不断对话。也许马老自己也没想到,这本书一放,就是三十年。

事情直到2010年底才出现转机。那年12月,随着改编自马老《夜谭十记》之《盗官记》的电影《让子弹飞》在那一年成为中国电影票房冠军,出版了28年早已有些沉寂的《夜谭十记》,也跟着这部电影红火起来。那两年,《夜谭十记》被4家出版社先后出版,出版社大多都会在书的腰封上大大地写着“让子弹飞”。报纸也不甘落后,天津《渤海早报》和深圳《深圳特区报》先后对《盗官记》进行了连载。一时间,《夜谭十记》再次风靡中国。

2011年冬天,我陪马老在北京参加活动时,无论走到哪里,都有自称是马老粉丝的人,拿着马老的一本书或是一页纸,让他签名。从北大未名湖畔一位陌生僧人的祝福,到参加作代会时北京饭店的大厅服务人员或是各地年轻作家们的追签;从在人民大会堂演出的演员们的盛邀拍照,再到国家大剧院里陌生学生的签名要求……作为名人的马老,着实幸福地烦恼着!

然而,对于再次走红,马老却很冷静。他曾跟我说:

如果是《盗官记》,那却是自己的幸福,是非常值得一位作家高兴的。而如果是《让子弹飞》让自己如此,那是人家姜文的功劳,与自己就关系不大了,自己简直是搭着别人的顺风车。毕竟《让子弹飞》只是借鉴了《盗官记》中的一些框架,而主要的东西早已不是自己所写的文章了,那是编剧的思想和创作了。这样的“火”细想一下,那是自己作为一位作家的“悲”呀,我那是“附其骥尾”。有什么好让人羡慕的呀?

马老感叹:“一个作家呕心沥血,费多年之功,写出一部真正的文学作品,未必就能出版,就是出版也未必能印几万册,而且不久便烟消云散,无声无息。然而一部好电影,一部好电视剧,却可以为十三亿人的中国家喻户晓,起潜移默化之功。这就是现实,这就是当代文学和作家的遭遇。在作家看来,的确是可悲的,然而这是历史的真实,而且是必然的真实,是大势所趋,不以作家的悲喜为转移。”

是喜?是悲?我无法回答马老。如果非要回答,我只能说,是喜也是悲。悲喜交集,时运如此。

面对《夜谭十记》的再次火红,马老很想把原来和韦君宜一起计划好的《夜谭续记》重新完成,也算是对好友的纪念吧。

其实早在2018年10月,马老来北京举办书法展时,就曾跟我讲起他那年1月在医院终于完成了这部创作跨度近40年的讽刺小说集。这对一位年过百岁的老人而言,简直是不得了的事啊!要知道那时的马老已检查出两种癌症,正在治疗期间。这本《夜谭续记》的书稿,马老之前就已开始努力创作,而这次住院会使得书稿面临半途而废的可能。这时,马老想起了司马迁发愤写《史记》的故事,这使他深受鼓舞。马老决定自己要继续发愤而作,和病魔抢时间,一定要在有生之年完成这次创作。打定主意后,马老让孩子把稿纸带到医院,他要坚持写下去。治疗期间,无论是住院中还是出院后,马老一面积极配合医生治疗,一面坚持写作。医院里,医生护士们都觉得这位百岁老人得了这么危险的病,自己一点都不在乎,还在奋力写作,真是个怪人。马老却说:“其实这毫不可怪,我就是要和病魔战斗到底,正像当年我做地下革命斗争不畏死一样。一个人只要不怕死,便会勇气百倍,一有勇气,更有力量战胜危险和痛苦。”

就在马老完成这本书的初稿时,他的保健医生告诉他,经过半年多的药物治疗,马老肺上那个肿瘤阴影竟然看不到了,验血检查指标也完全正常了。听到这个好消息,马老戏说道:“咋个,癌魔和我斗,落荒而逃了吗?”

这位已过百岁的老人,在癌症的折磨下,依然凭着自己顽强的毅力和对文学的赤诚,以及对故友韦君宜的承诺,为中国当代文学史再次贡献出一部精彩的讽刺小说集。这本承载着马老诸多故事的“夜谭系列”第二部终于在今年6月出版发行。

回望马老“夜谭系列”这78年的创作历程,我感受最深的一点是:马老对于自己的文学创作一直有着坚定的信仰,那就是为人民而书写,为中国而书写,为我们的党而书写,他用自己手中的笔向我们描绘着中国这个古老大地上发生的故事。正如马老在2018年5月出版的《马识途文集》自序中所说:

我写的作品,如果可以叫作文学作品的话,那算是革命文学作品吧。我是想用我的一支拙笔,从一个侧面来反映中国人民的革命斗争生活,表现他们在外受列强侵略、内遭专制压迫的极其困难恶劣的环境中,仍能保持中华民族精神,前仆后继、英勇斗争的革命事迹。

马老常说,作为一名作家应无愧于这个时代。他创作的初衷就是要让读者知道:中国的确经历了一场伟大的人民革命,的确出现过许多民族英雄,世界上的确有崇高的事业。中国的民族精神、中国的英雄和他们所从事的神圣事业,中国人民永远不应该忘记。

马老是这样说的,也是这样做的。《夜谭续记》就是他在106岁时献给我们最好的一份礼物。 (作者:慕津锋,系中国现代文学馆副研究馆员)

飞向蓝天的“卓玛”(身边的小康故事) “卓玛,飞机能飞多高啊?”“卓玛你去过哪些城市了?”……每次回家,格茸卓玛仿佛是村里的“明星”。 格茸卓玛的家乡在云南省迪庆藏族自治州香格里拉市小中甸镇团结村。这个很多人没有坐过飞机的村子,却走出了一位在飞机上工作的女孩。 作为东航…【详细】

云南新增19例境外输入确诊病例 人民网昆明7月27日电 (符皓)据云南省卫生健康委员会通报,7月26日0时至24时,云南无新增本土新冠肺炎确诊病例和无症状感染者。新增境外输入确诊病例19例、无症状感染者3例。确诊病例治愈出院2例(境外输入),无症状感染者解除隔离医学观察2…【详细】