由馬珂擔任制片人,劉海波執導,沈嶸、呂錚擔任編劇的公安題材電視劇《三叉戟》正在熱播,該劇根據作家呂錚同名小說改編,講述的是三位曾經叱咤警界、被稱為“三叉戟”的人民警察,在退休之前熱血不減,面對新型犯罪,齊心合力創新偵破手段,最終一舉擊破金融犯罪集團的故事。

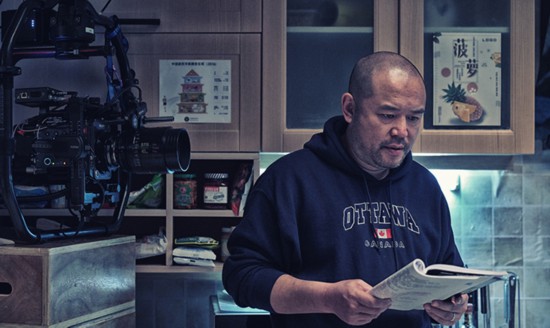

區別於大多數同類題材影視作品,《三叉戟》將目光聚焦在三位即將退休的老警察身上。該劇導演劉海波在接受新華網專訪時表示,這部劇講的首先是“人”,然后才是發生在人身上的事,著力刻畫了“三叉戟”精神,“他們三個人加起來快150歲了,不可能像年輕人那樣身手敏捷,驚世駭俗的老黃歷也是過去式了。他們不是神探,算不上智勇雙全,有時脾氣很怪,身上有不少小毛病,但在罪惡面前,他們會迅速集結、擰成一股繩,用熱血起范兒、用各自的絕技摧枯拉朽干掉黑暗。”

《三叉戟》沒有回避“壯士遲暮”的現實,喜劇化的處理方式為該劇在嚴肅主題下營造了輕鬆的氛圍。劉海波解釋道:“時間會流逝,人會衰老,這不是一個令人輕鬆的話題,我們希望這種時間的重量,能夠用一種讓觀眾看著不累的方式表現出來。這種用喜感的方式表現老態,笑過之后,可能留下的東西更多。”

聚焦當下反映人民警察時代風貌的影視作品一直深受觀眾喜愛。劉海波表示,隨著觀眾看到的劇越來越多,創作者的嘗試也會越來越多元化,未來這種類型劇也許會更加細分。“近些年的類型劇,關注的側重點更加明確,有的涉及到大量法醫學知識,有的案情復雜強調懸疑推理,有的重視人物情感,也有作品攝影剪輯風格突出,當然還有像《三叉戟》這樣的,把重點放在了人物身上。”劉海波希望通過對三位在公安戰線上默默奉獻的老警察的刻畫,由當下的力不從心勾連出當年的熱血青春,現實的展現交織回憶的延伸,從而傳遞出人到中年關於時間和生命的感悟。

談創作——

“首先是人,然后才是發生在人身上的事”

新華網:相比以往的同類作品,《三叉戟》最大的差異性在哪裡?

劉海波:和其他類型劇主角不同的是,《三叉戟》的主角是三個加起來快150歲的中年人民警察。他們不可能像年輕人那樣身手敏捷,驚世駭俗的老黃歷也是過去式了。如果不是老哥出意外,他們可能就抱著保溫杯等著退休頤養天年了。重回一線,老哥仨體力跟不上了,腦子裡也都是過去(辦案)的土辦法。要讓觀眾接受和理解他們,就不能像其他類型劇那樣把重點放在事件鋪陳上。

這次《三叉戟》,首先得有人,然后才是發生在他們身上的事。當下的力不從心勾連出當年的熱血青春,他們也年輕過啊,這些現實和回憶的延伸,是中年人關於時間和生命的感悟,也是我們想在這個戲裡表達的。

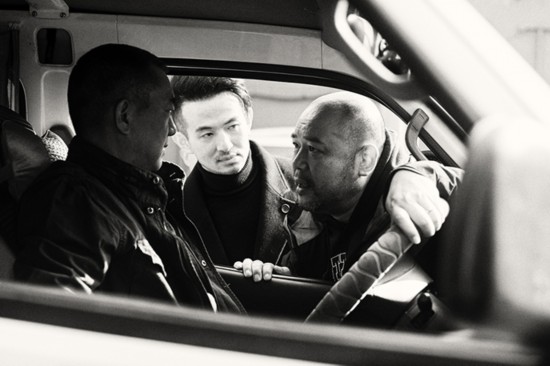

新華網:相較於早前執導的《光榮時代》等公安題材作品,《三叉戟》在拍攝上有哪些難點?

劉海波:《光榮時代》講第一代公安的故事,還有一些諜戰元素,因此重點放在了事件鋪陳。這次《三叉戟》,主要講的是這三個人物,在處理細節上花了更多精力。

比如“大背頭”(陳建斌 飾演)隨手帶著一個保溫杯,剛出場時,只是一個上了年紀的符號。當他和領導提請求時,借助保溫杯遞水表現出的是一種心理狀態﹔當“大棍子”(董勇 飾演)氣呼呼地吃降壓藥時,他遞出來保溫杯又放回去,是一種心理狀態﹔當做出決定,“啪”地把保溫杯放在桌上,又是另一種心理狀態。這些細節反饋到人物塑造中去,動作幅度、表演節奏的拿捏,都需要反復琢磨。

新華網:在《三叉戟》中,幾位主演沒有被“神化”,相反各自身上都有些小缺點,能否結合人物的台詞、動作等細節介紹一下為何會有這樣的設計?

劉海波:我們在構思這三個人物的時候,希望他們盡可能接近生活本來的面貌,於是就給他們設計了一些不完美的小特點。比如“大噴子”(郝平 飾演)有點市井氣,於是他的台詞中,會出現“記得把油錢給我報銷了”﹔“大棍子”脾氣比較暴,“大背頭”就會吐槽他:“是因為你這個暴脾氣導致的高血壓,還是你這個高血壓導致的暴脾氣”。

新華網:如何把握《三叉戟》中喜感元素與嚴肅主題之間的平衡?

劉海波:劇中的喜感元素,一部分是來自台詞,原著中有很多方言、口語化的表達很有意思,台詞也延續了這個風格﹔另一部分是來自演員的表演方式。時間會流逝,人會衰老,這不是一個令人輕鬆的話題,我們希望這種時間的重量,是用一種讓觀眾看著不累的方式表現出來的。

比如追捕時翻牆,如果是年輕人一個縱身,干脆利落,但到他們這兒,就是好不容易上去了,又騎在牆上下不來﹔年輕人的動作場面行雲流水一氣呵成,而到了他們這個年紀,還沒開打,就氣喘吁吁,好不容易制服了,趴在地上還念叨著“太難看了”,別人夸贊兩句,他們還為保住面子補一句“小菜一碟”。

這種用喜感的方式表現老態,笑過之后,可能留下的東西更多。

新華網:如今很多經偵題材劇會將鏡頭瞄准“案件”來展開鋪陳,《三叉戟》更多著墨於三位中年警察人物的塑造,這樣設計的原因是什麼?

劉海波:這是故事和人物本身決定的,這三個叔叔輩的中年人,他們不論身體、還是思維,都廉頗老矣,力不從心了。他們不可能像年輕時辦案那樣迅速敏捷,他們經手的案子,也不大會出現身手炫酷、思維跳躍的爽感,他們跟不上時代的土辦法是多年一線工作經驗留下來的,他們想在退休前,再來熱血一次,再發揮一下自己的價值,而結果也証明了,他們的職業敏感度和責任使命感,並沒有過時。這種“物非人是”,值得花心思去琢磨。

新華網:如何評價與三位主演的合作?

劉海波:陳建斌身上有北方男人的氣質,那種看似不拘小節,可眼神裡,卻還保留著孩童般的好奇和純粹,他的表演是做減法,往往一個眼神,一個動作,都剛剛好,但這個“剛剛好”的狀態,可能是他琢磨很久了的。

董勇的警察氣質已經深入人心了,他站在那裡,就是一股浩然正氣。“大棍子”這個人物一點就著,往往很迅速的一個動作和反應,其實在他的表演中,有很豐富的層次遞進。

郝平的台詞很好,是一個優秀的配音演員。要想演好預審的場面,不光台詞要好,還有很多心理學技巧,為了把這個過程表現得更接近現實,他看了很多預審視頻,還仔細研究了原著作者的其他小說。

新華網:能否分享一些拍攝中有趣的故事?

劉海波:在拍攝小呂這個人物登場時,有一句台詞是陳建斌飾演的“大背頭”問他“你打聽那麼多干嘛”,然后順手加了一個拍小呂后腦勺的動作,我們在后來的拍攝過程中,就把“啪”打小呂后腦勺的動作一直延續下來,這個動作一開始是提醒,相處久了就變成了一種前輩對后生的寵溺,一直到最后一場戲,老哥仨要去危險的現場,他們不希望年輕的小呂也身處險境,這時候再拍打小呂后腦勺時,小呂已經會條件反射地躲開了。這種動作的設計,也從一定程度上讓三個老前輩和后生的人物關系更生動和親切。

談市場——

“未來類型劇也許會更加細分”

新華網:和同類題材劇相比,《三叉戟》的案件設計沒有那麼波折燒腦,而觀眾往往更鐘情那些懸疑、反轉、劇情層層遞進的,是否會擔心觀眾不接受?

劉海波:這次故事的特點讓我們把創作的側重點放在了人物細節處理上,這些細節的表演交給幾位演員,看他們的表演本身就是一種享受,這和懸疑反轉高潮迭起帶給觀眾的爽感是完全不一樣的體驗。現在人們每天都被各種信息包圍著,觀眾對作品形式的寬容度比我們想象得要高。

新華網:公安題材影視作品的市場環境近些年有怎樣的變化?

劉海波:近些年的這些類型劇,關注的側重點更加明確,有的劇涉及到大量法醫學知識,有的案情復雜強調懸疑推理,有的重視人物情感,也有作品攝影剪輯風格突出,當然還有像《三叉戟》這樣的,把重點放在了人物身上。

新華網:公安警察題材劇未來將會有怎樣的發展趨勢?

劉海波:隨著觀眾看到的劇越來越多,創作者進行的嘗試也會越來越多元。未來這種類型劇也許會更加細分。

新華網:希望《三叉戟》能傳遞給年輕人怎樣的正能量?

劉海波:引用原著作者的話,三叉戟,寫的是在公安戰線上默默奉獻的老警察,他們不是神探,算不上智勇雙全,有時脾氣很怪,身上有不少小毛病,但在罪惡面前,他們會迅速集結、擰成一股繩,用熱血起范兒、用各自的絕技摧枯拉朽干掉黑暗。他們是守護這個城市平安的底線,是中國警察真實的面孔,他們值得我們繼承、發揚和傳承!(文/蘇姍)

飛向藍天的“卓瑪”(身邊的小康故事) “卓瑪,飛機能飛多高啊?”“卓瑪你去過哪些城市了?”……每次回家,格茸卓瑪仿佛是村裡的“明星”。 格茸卓瑪的家鄉在雲南省迪慶藏族自治州香格裡拉市小中甸鎮團結村。這個很多人沒有坐過飛機的村子,卻走出了一位在飛機上工作的女孩。 作為東航…【詳細】

雲南新增19例境外輸入確診病例 人民網昆明7月27日電 (符皓)據雲南省衛生健康委員會通報,7月26日0時至24時,雲南無新增本土新冠肺炎確診病例和無症狀感染者。新增境外輸入確診病例19例、無症狀感染者3例。確診病例治愈出院2例(境外輸入),無症狀感染者解除隔離醫學觀察2…【詳細】