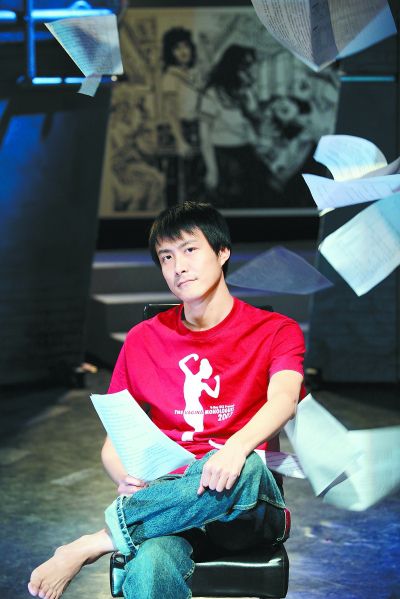

2015年《平行宇宙愛情演繹法》北京首演劇照。陽陽 攝

疫情當下,戲劇演出是最早“停牌”的行業,在大多數人沉默的等待中,王翀卻迅速把現場演出搬到了線上——4月5日《等待戈多》在視頻平台以直播形式與觀眾相見,成為疫情期間國內最早恢復公演的戲劇﹔同樣與時事呼應的線上戲劇《鼠疫2.0》也有望在鼠年結束前面世。將生活即時地投射到戲劇中,已經成為導演王翀下意識的反應,生活向前滾動,戲劇得跑。

凡是跟戲劇沾邊的事情,凡是有能精進一絲一毫的余地,王翀都是不惜力的。而十幾年來做導演的創作本能,又使得他把人生的大部分經歷,有意識地與戲劇相聯結,這份專注力給他的別群而居添上了一腔孤勇。

於是他樂於逆流而上,敢於知其不可而為之。

人物小像

當一個人遠離人群的時候,人們會開始猜測他。

80后戲劇導演王翀,“新浪潮戲劇”發起人,2008年他剛剛回國做導演的時候,連著幾部作品都是經典文本的解構新編,又碰巧都用了舞台影像作為表現手段,於是人群習慣於把王翀貼上“玩舞台影像的青年導演”的標簽,后來看到《我們從何處來,我們是誰,我們向何處去2.0》裡的耳機和音頻導覽,《天堂隔壁是瘋人院》裡滿台的自行車,才知道不該用刻板印象來定義一個導演對戲劇的想象力。

從2016年開始,他不再用手機,還頗為“囂張”地把“無手機、無微博、無微信、無臉書”印在自己的名片上。到了2017年,情況更甚,他把自己的家裝修成“停電亭”,整套房子裡沒有鋪電,也沒有任何電子設備,入夜之后的照明需要點蠟燭,如果有朋友來拜訪,手機需要放進家門外的小保險櫃裡,家具選用純白色,基本上是一個排除了人造聲光干擾的“空的空間”,於是人群給王翀貼上“行為藝術”的標簽。但真要問起來,這一切的初衷都是為了讓自己對戲劇的注意力再集中一點,“哪怕百分之五”。

1.線上戲劇,涌入30萬觀眾

王翀背著碩大的金屬箱子在山野裡跋涉。

箱子是合金打的,極沉,和腳下的泥濘相互配合,讓行走成了一件需要精神高度集中的極限任務。城市被封鎖,網絡被切斷,生活必需品的補充和信息傳遞全靠像他這樣的人工快遞,在路上的這一天時間裡,王翀用腳步丈量著城市的間距,送出數十份物資,卻沒有見到一個人——依靠著全息影像技術,蟄居在銅牆鐵壁中的人們不必有現實的身體接觸,也能實時溝通。

這當然不是現實,至少目前不是。

在“新冠”疫情期間,化身主機游戲玩家的中國新浪潮戲劇導演王翀,把自我隔離期間的大部分休閑時間貢獻給了一款名為“死亡擱淺”的游戲,它構建了一個“完全依靠快遞作為社交聯結”的未來世界,這在他看來,頗有幾分寓言的色彩。

2020年開年,各劇院的演出和創作基本處於停擺狀態,好在雖然科技還沒發展到游戲裡那樣可以用全息投影代替日常交流,直播技術的發展卻給了戲劇這一古老的表演藝術以新的可能性。自我隔離在家的日子,王翀邀請來自武漢、北京、大同的四位演員,利用視頻通話參與排練創作,並最終以線上戲劇的形式演了一出互聯網時代的《等待戈多》。

在作品中使用實時影像技術算得上是王翀的個人特色之一,最夸張的一部是2015年首演的《平行宇宙愛情演繹法》——他在台上架設了13台攝像機,實時捕捉著兩位演員的表情與動作,和現實的演出同步呈現,是發生在眼皮子底下的蒙太奇。但導演對於戲劇錄像的態度就是另外一回事了,錄好之后剪輯,那是“對戲劇的拙劣記錄、浮光掠影和模糊回憶”,不能叫戲。於是用直播來做戲,就要指認現場,構建意義。

不知道是不是因為本科法學專業的教育背景,王翀格外喜歡分辨概念。“比如說咱倆打電話採訪的現場,我不認為現場是在我的房間裡,或者在你的房間裡,咱倆打電話的現場就在這條電話線上。換句話說,如果今天有第三個人竊聽電話的內容,他其實就在我們電話的現場了。在《等待戈多》這個作品裡,觀眾來到這個虛擬的線上空間,就已經在戲劇的現場了。”

視頻直播開始於北京時間2020年4月5日晚8時,截至第一幕戲結束,這個存在於線上的戲劇現場涌入18萬觀眾,演出結束后,這個數字更是達到了30萬,超過王翀迄今以來所有演出現場觀眾的總和。而王翀上一部在國內公演的戲,《我們從何處來,我們是誰,我們向何處去2.0》每場限定隻有4位觀眾參與,被當年烏鎮戲劇節的官方報紙賦予了“極小戲劇”的定義。

已經做了十幾年戲劇的王翀,還是被不少人冠以“青年導演”的名號。原因無他——他始終像個新人一樣不斷地向前探索戲劇中各種新的可能,一路走來收獲著掌聲。

2.用戲劇問一問現實

超乎想象的觀眾人數把導演一下子從專精和深耕的孤獨藝術家設定裡拽了出來。

“王翀的戲劇到底應該是什麼呢?”他問自己。在這個提問裡踟躕兩周之后,王翀在自己劇團的微信公眾號上發表了《線上戲劇宣言》。“線上戲劇,絕非瘟疫時期的權宜之計。就像《俄狄浦斯》那樣,瘟疫會隨風逝去,智者在生死之間幡然醒悟。”在戲劇市場因不可抗力而哀鴻遍野的時候,王翀心裡那股悲劇的英雄主義再次被激發了,就像2012年在一間小平房裡寫就《新浪潮戲劇宣言》的那個年輕人一樣,他想振臂高呼,用戲劇問一問現實,用賽博朋克的油彩涂裝古老壁畫,用電子游戲的場鈴驚醒沉睡的麥克白。

廣泛的觀看帶來了廣泛的討論。《等待戈多》成為了疫情期間中國戲劇最早恢復的公演,毫無意外地也成為了輿論的焦點:這是什麼?這到底是不是戲劇?怎樣界定戲劇的現場感?除去直播的形式,這作品的可看性在哪?這樣潮水般的詰問,仿佛似曾相識。

1982年,中國第一部真正意義上的小劇場戲劇《絕對信號》首演,回答詰問的人,是后來被尊稱為大導的林兆華﹔1999年,先鋒戲劇《戀愛的犀牛》橫空出世,被提問的人,是導演孟京輝。2020年,王翀站在一場風暴的中心,但問題的答案,隻有時間才能回應。

從1953年《等待戈多》首演以來,樹下的愛斯特拉岡和弗拉季米爾等了67年,也沒有等來戈多其人,但在線上演出散場之后,網絡時代的《等待戈多》等來了一個好結局。4月9日,武漢“解封”的第二天,王翀搭乘最早班的高鐵來到武漢,與劇中飾演“幸運兒”的演員李帛陽見面。此前,為了和碎片化的時代搶奪自己的注意力,王翀已經有5年時間沒有使用手機,與他人的日常聯絡全靠郵件往來,這次為了申請健康碼,他破了回戒,去營業廳開通了最便宜的通信套餐,就連用的手機,都是上一個戲裡的道具——“斯諾登的手機”。

在車站,隔著老遠一看到李帛陽,王翀就張開手臂要抱抱自己的演員,倒是李帛陽自己猶豫了一下,終於還是抱了上去。李帛陽的猶豫是出於擔心他人健康的溫柔,而王翀的果斷和坦然,是他性格裡的那一份逆流而上的英雄主義——他要去一個地方,就不會因為人跡罕至而退卻,不會因為背離人群而孤單,甚至不會被自己設下的規則概念所束縛。

王翀隨著李帛陽在武漢游歷了三天,看了東湖,看了長江大橋,還在街上遠眺了一回黃鶴樓。武漢正從一場無形的戰役中緩慢恢復,疲倦卻歡欣地舒活著城市的筋骨,此時的武漢之美是沉甸甸的,異鄉人王翀惠存於心。

3.閑庭信步的學習者

2004年,闊別舞台12年的明星蔣雯麗重回舞台,主演林兆華作品《櫻桃園》。當時在工作室兼職做助理的王翀被導演拉來演了一個小配角。

首演的謝幕時分,王翀心裡也知道觀眾的掌聲是沖著蔣雯麗來的,“但是就覺得這個掌聲也是給我的……當時的觀眾有姜文,好像還有侯孝賢,就覺得自己演的一個戲,連姜文都來看了,其實人家根本不可能知道你是誰,不可能記住你,但是那種感覺是強烈的。”

盡管后來劇場有成百上千次的掌聲是為王翀而響起,但那種戰栗的感覺卻始終比不上那個夏天的那座櫻桃園。

比起現在高歌猛進的創作勁頭,在戲劇這行裡剛剛起跑的時候,王翀是溜達著走進來的。

中學時,王翀成績優異,也當然是個文藝青年。上世紀90年代正是中國第五代導演如日中天的時候,張藝謀、陳凱歌、田壯壯……靠著借來的一張張VCD看過來,王翀就這麼決定了,想學導演。

先是想考電影學院,但是當時北京電影學院導演系不招收本科生,於是去考中央戲劇學院。彼時是中戲第一年招收影視編導方向的本科生,專業課要考兩三輪。就在備考的前后,王翀想:未來是不是要上中戲了,這時候是不是得看點話劇?

於是看了人生中頭三部戲,一是孟京輝導演的《一個無政府主義者的意外死亡》,深受震撼﹔二是北京人民藝術劇院的《切·格瓦拉》,深受震撼﹔第三部是由陳明昊、胡靜、秦昊、劉燁、秦海璐主演的話劇《費加羅的婚禮》,深受娛樂。這時候對話劇的感情,說是結緣還談不上,算是“鋪了一點兒”。

三部戲看完,高中的最后一個學期也結束了。中戲的考試通過了,高考成績出來,還考上了另一所高校——北大。

后來一琢磨,中戲的專業比起電影更偏向電視方向,橫豎是當不了電影導演,那就還是選北大吧。

大學前三年的王翀,用他自己的話說叫作“晚熟”。在人們所謂的“正事”上,王翀是合群的,像每一個認真規劃人生的北大學子一樣,他選修了法學和經濟學的雙學位。而在內心真正向往的東西上,大學生王翀就顯得慢了半拍——赫赫有名的北大劇社,因為招新需要面試,他沒好意思去﹔自己有興趣的棒壘社,也是在大四的時候,才終於加入。

業余時間也會看看戲,幾百字的劇評寫在天涯論壇上,被研究林兆華的學者林偉瑜看到,出於對田野調查樣本收集的目的,學者也想了解年輕人對林兆華戲劇的認識,於是經常約王翀看戲,看更多林兆華的戲。還是由這位學者引薦,王翀開始在林兆華工作室打打下手,做一些整理劇本的工作,以至於今天大導提起王翀,還是要夸上一句這個年輕人的筆頭功夫。

要畢業了,王翀想選個喜歡的職業,於是一邊等戲劇研究生的留學申請結果,一邊演了《櫻桃園》。畢業了,去夏威夷大學讀了戲劇碩士,又去加州大學爾灣分校讀了戲劇博士,算是在青春期結束的尾聲,才終於熱血了一回。

這份對做戲、做導演的狂熱曠日持久,唯一的一次“開小差”發生在回國做了導演的幾年后——萬達集團成立演藝公司,獵頭四處挖人,薪酬優厚,於是王翀就真的打起領帶,過上了西服革履朝九晚九的白領生活。入職的第一個月隻休息了一天,周末也被各種會議填滿,晚上走出公司大樓看著漆黑的夜色,做慣了貧窮藝術家的王翀才真的懂了這個世界為什麼會有減壓戲劇,為什麼要有聲色犬馬的夜場生活。

被工作剝奪的生活是一方面,另一方面,實在是心還在導戲上,在請假帶戲演出和拼命加班的日子裡掙扎了5個月,王翀定睛回過神兒來,告別了白領生活。

4.不回頭的攀登者

最近幾年,王翀總是惦記著要爬山。

爬過“五岳”之后,如果能去遠一點的地方巡演,就盡量打卡當地的最高峰。在韓國爬了漢拿山,2017年和編劇趙秉昊在東京創作傀儡戲《雀去冬來》時,又拿下了富士山。

如果隻能呆在北京,就會為了爬大山做准備,去爬小山,最沉迷的一段時間一周內爬了三次香山,一開始登頂需要50分鐘,路線熟悉之后就開始有意識地提速,刷游戲副本一樣的輕裝上陣,穿一件輕薄的上衣,可以在半山腰大汗淋漓的時候脫下來塞進口袋,帶一瓶水,上山過程中喝完,瓶子投進山頂的垃圾桶,最佳紀錄僅耗時29分鐘,然后兩手空空下山去,經過游人二三,對比強烈。

最刻骨銘心的一次爬山是《平行宇宙愛情演繹法》到重慶巡演,挑戰四姑娘山。海拔5025米的大峰在王翀這樣的爬山愛好者看來是個“入門級的小雪山”,沒成想上山就有了高原反應,第一天的行程到海拔4100米為止,王翀感覺腦子裡有一面鼓,“當當當”地敲了一整天。第二天凌晨兩點起床預備天亮登頂,出於安全考慮,出發前向導要一一“勸退”高反嚴重的登山者,提出讓他們留在大本營等待,問到王翀。“肯定不行啊,我專門來的。”在向山頂沖刺的四個小時裡,王翀吐了兩次。終於登頂,站在四姑娘山主峰的頂端眺望的瞬間,王翀突然流下了眼淚,在白雪皚皚的四姑娘山,這場“人工雨”下了好久。“因為景色太美了。”他想了想又添一句解釋:“更重要的是,那個美景是你用身體拼命努力獲得的。太不容易了。”

那有什麼東西,是比世間一切來之不易的風景更珍貴的嗎?是人為構建的象征意義嗎?肯定不是,不用手機的戒律,他可以為了一場線上戲劇的線下情誼打破﹔在疫情的影響下,“停電亭”獨居生活也可以暫時停歇﹔新浪潮戲劇的招牌也好,標簽也罷,在不遠的將來,或許也要進行互聯網時代的更新迭代,王翀作為一切意義的追求者和構建者,抽離在意義之外,當破則破,當立則立,新桃可換舊符。

那最珍貴的,是什麼呢?

上一次讓王翀落淚的角色,是日本NHK電視台的大河劇《真田丸》男主角真田信繁。在混亂的戰國時代,德川家康將要統一日本之前,他是最后一個帶領軍隊與之抗衡的將領。電視劇的最后兩集,德川大軍包圍了大阪城,真田信繁在軍隊人數、物資各方面都佔劣勢,但他還是安頓好內外親屬,帶著視死如歸的氣魄殺向敵營,力戰而死。王翀看的時候也哭滿兩集,有點像初讀《水滸傳》,看到石秀奉宋江之命到北京打聽盧員外消息,碰上要斬首盧員外,就從酒樓上跳下去,明明孤身一人,卻大喊著“梁山泊好漢全伙在此”,也是邊讀邊哭。

如果是你,你也會嗎?“當然會有代入感了,不過不知道我會不會隻身去挑戰德川大軍,不知道我會不會跳下來劫法場。我為什麼那麼喜歡林兆華?是因為大導身上也有這種知其不可而為之的戲劇精神。我的劇團取名薪傳實驗劇團,‘薪傳’兩個字想傳承的,也是這種戲劇精神。”不管是王翀現在做戲的心態,還是十幾年前剛剛入行時的狀態,潛意識總是隱約預感到,不管你多麼努力,或許永遠沒法真正改變大眾對戲劇的看法。但精神得有,那股勁兒得在。

你心中對此從未抱有希望嗎?“好像也很難講。真田信繁向著德川家康沖擊的時候,其實還有幾百米就沖到敵人的大本營了,如果能手刃德川家康,可能歷史就徹底轉變了。這是可能的,其實也就差那麼點兒陰差陽錯的東西……”

王翀突然沉默了,在短暫的幾秒鐘裡,他陷入了想象。(伊玚)

飛向藍天的“卓瑪”(身邊的小康故事) “卓瑪,飛機能飛多高啊?”“卓瑪你去過哪些城市了?”……每次回家,格茸卓瑪仿佛是村裡的“明星”。 格茸卓瑪的家鄉在雲南省迪慶藏族自治州香格裡拉市小中甸鎮團結村。這個很多人沒有坐過飛機的村子,卻走出了一位在飛機上工作的女孩。 作為東航…【詳細】

雲南新增19例境外輸入確診病例 人民網昆明7月27日電 (符皓)據雲南省衛生健康委員會通報,7月26日0時至24時,雲南無新增本土新冠肺炎確診病例和無症狀感染者。新增境外輸入確診病例19例、無症狀感染者3例。確診病例治愈出院2例(境外輸入),無症狀感染者解除隔離醫學觀察2…【詳細】