1月20日,正值大寒節令,在昭通市靖安新區、維西傈僳族自治縣康恩家園、會澤縣易地扶貧搬遷集中安置點、瀘水市大興地鎮維拉壩安置點舉行的“百萬大搬遷 點亮新家園”大型直播活動正熱火朝天地進行著。搬進新家園的老鄉們忙著置辦年貨、舉著大紅的“福”字合影留念,載歌載舞感黨恩,慶祝喜遷新居,高漲的熱情、溢滿幸福的笑臉驅散了冬日料峭的寒意。

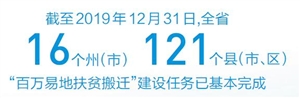

易地扶貧搬遷是脫貧攻堅中的一塊“硬骨頭”。全省各族干部群眾深入貫徹落實習近平總書記關於扶貧工作重要論述和考察雲南重要講話精神,結合“不忘初心、牢記使命”主題教育,把推進易地扶貧搬遷工作作為踐行初心使命的具體行動、作為打贏脫貧攻堅戰的重要內容,提高站位、堅定信心,銳意進取、攻堅克難,保質保量推進完成易地扶貧搬遷建設任務。截至2019年12月31日,全省16個州(市)、121個縣(市、區)“百萬易地扶貧搬遷”建設任務已基本完成,24.5萬套安置房主體工程已全部完工。

從“一方水土養不起一方人”到“換一方水土富養一方人”,雲南省委、省政府以高度的政治擔當,全面落實“省負總責、市縣抓落實”工作要求,精細設計政策體系,精准謀劃工作舉措,積極籌措搬遷資金,統籌推進搬遷工作,把抓好易地扶貧搬遷工作作為各級各部門作風建設成效的“試金石”,以作風轉變促進易地扶貧搬遷攻堅。全省上下堅持政策導向、目標導向和問題導向,把易地扶貧搬遷放在突出位置,將其作為脫貧攻堅“十大攻堅戰”的首仗來重點推進。

據了解,雲南省“十三五”建檔立卡貧困人口搬遷總規模99.6萬人,佔全國搬遷總規模的10%,居全國第三位,其中2019年度任務位居全國第一。

在省委、省政府的堅強領導下,在國家發改委等部門的關心支持下,全省各級各部門同心協力、密切配合,一步一個腳印穩扎穩打,易地扶貧搬遷工作取得了重要階段性成效。全省99.6117萬建檔立卡貧困人口有序遷出“一方水土養不起一方人”的六類地區,易地扶貧搬遷真正成為雲南“十三五”時期促進貧困人口減貧、地方投資增長、有序推進新型城鎮化、人口市民化、生態環境治理、提振干部群眾干事創業精氣神的有效措施和途徑。

百萬貧困群眾搬進新家園,“農民”搖身一變成“市民”,到扶貧車間打工、就近就業就學就醫,老鄉們對未來充滿期待,易地扶貧搬遷吹響了廣大群眾幸福新生活的號角。挪窮窩,搬出一片新天地﹔斷窮根,跨越前行奔小康,沿著習近平總書記指引的方向,全省各族群眾不負韶華、奮進跨越,把日子過得越來越紅火,把家鄉建設得越來越美好。(記者 胡梅君)

昭通靖安新區——

住進新房子有了新打算

搬到新家園,住進新房子,有了新打算。63歲的王文祥來自大關縣天星鎮沿河村海子社,一家5口搬遷入住合順社區11棟1單元701室,一分錢不花就住進120平方米4室2廳2衛的電梯房。

“太陽那個出來喜洋洋,明天更比今天靚,人人心裡有方向……”1月20日,靖安易地扶貧搬遷安置區陽光明媚,一場“新春送溫暖,文化進萬家”演出活動正在舉行,激昂的旋律歡快的歌舞感染了現場每一位搬遷群眾,王文祥手裡打著拍子陶醉在歌聲裡。他說,搬到新家園后,兩個兒子和一個兒媳還到浙江打工,他和老伴身體好,就在社區蔬菜種植基地打工,一天能掙70元,還可以在家帶孫子,這在老家是想都不敢想的事。”

“搬到靖安這樣一個4萬多人的新家園,過上城裡人的生活,就是天星鎮上的人都羨慕。”在王文祥看來,搬到新家園后要買點生活用品就不用走五六個小時的山路到天星鎮上去買了。在他的記憶裡,村民最快樂的事就是走路到天星鎮上去趕場,趕一次場早上天不亮就要起床,回到家已經是晚上。

“我們都是住在老高山的人,這輩子還能住上城裡人都羨慕的樓房,新家園還配套建設有產業基地、扶貧車間,學校、醫院,生活方便不說,政府還組織我們外出務工,這得萬分感謝黨的好政策。”和王文祥家一樣,劉登亮、王明軍都是大關縣天星鎮海子社的人,他們村24戶集體搬遷到靖安新區。王明軍告訴記者,搬到新家園后,村裡24戶人家青壯年已經向社區報名,准備春節后就到廣東中山去打工。“工資收入比在靖安安置區的產業基地和扶貧車間高多了,畢竟是政府組織起來一起去,鄉裡鄉親有個照應。”王明軍和他們村裡的青壯年對未來的生活充滿信心。

“搬到新家園,娃娃讀書方便了,媳婦和我就在安置區扶貧車間做工,我們夫妻倆每月工資收入有4000多元,生活比老家好多了。”42歲的宋元滿是彝良縣柳溪鄉大坪村民小組的人,夫婦倆有3個兒子,大的14歲,小的8歲,前幾年他一直在廣東打工,媳婦在家帶孩子。由於2018年生病做手術后身體沒有恢復,不能外出務工,村裡給他安排了護林員公益崗位,每月有800多元的工資收入,家裡還有幾畝山地,種植玉米、紅薯,生活過得艱難。“最難的還是3個娃娃上學,每天要走五六裡山路去學校,春節后就轉學到新家園的學校讀書,在家門口讀書,在家門口掙錢,生活就像我的名字一樣圓滿了。”談起搬到新家園的新生活,宋元滿臉上笑開了花。

冬日暖陽下,正在靖安新區火熱進行的招聘會現場人頭攢動、氣氛熱烈。來自省內外的50多家用工企業走進安置區招工,前來咨詢就業信息的群眾絡繹不絕,工作人員熱情服務、細致講解、宣傳推介崗位信息,把一份份宣傳冊子送到群眾手中。

“這份工作主要是生產手套,每個月保底工資4000元,超出部分工資計件算,最高能領到5000元,春節收假后我就去上班。”招聘會現場,來自靖安新區合順社區的搬遷群眾駱順敏與浙江隆達特種防護科技股份有限公司達成就業意向后非常高興。去年,她在浙江的服裝廠上了半年班,對當地的氣候環境、飲食習慣都非常適應,今天找到的這份工作工資比在服裝廠高,工作地點也在浙江,所以她與用工單位很爽快地達成了就業意向。

“搬新家,創新業,幸福不忘習總書記。”駱順敏告訴記者,她家原來住在大關縣玉碗鎮石灰村,一家4口擠在破舊不堪的土坯房裡,村庄道路逢雨泥濘,出行十分困難,外出務工是主要的收入來源。去年12月18日,在各級黨委、政府的幫助下,她們一家人成為首批入駐靖安新區的搬遷群眾,沒花一分錢就住進了電梯樓,“沒有黨的好政策,就沒今天的幸福新生活”。

“我們已經在靖安新區開展了3次招聘會,達成就業意向的有300余人。”廣東天杰集團雲南分公司總經理金浩說。他們的用工需求包括電子產品、汽車配件、鋁材加工、家具生產4大類,就業崗位有7000余個。同時,還在靖安新區聘請了20個就業信息採集員,幫助易地扶貧搬遷群眾找工作,宣傳推介崗位信息,收集整理就業意願,全力服務群眾就業。

“穩就業就是穩人心,我們最大的心願就是讓易地扶貧搬遷勞動力實現充分就業。”靖安新區就業服務工作站站長董程鵬說。針對易地扶貧搬遷勞動力年齡結構偏大、技術水平較低、文化層次不高的特點,我們組織了51家企業來到招聘會現場,提供就業崗位1.3萬個,其中80%為勞動密集型企業,20%的崗位面向大中專畢業生。春節過后,還將聯合用工企業組織崗前培訓,為建檔立卡貧困家庭勞動力發放交通補貼、穩崗補貼,盡最大的努力全程做好就業保障服務。(記者 蔡侯友 沈迅)

維西縣康恩家園——

團團圓圓的大家庭

1月20日,大寒。但維西傈僳族自治縣康恩家園裡年味漸濃,紅紅的燈籠,喜慶的中國結,充滿著濃濃的暖意。來自全縣7個鄉鎮27個行政村的搬遷戶身著節日盛裝,用歌聲、舞姿歡慶喬遷之喜,感念黨恩綿長。

“以前住在康普鄉普樂村,那裡山高坡陡,公路不通,看病遠、讀書遠,太不方便了。”今年30歲的余芳樂呵呵地說,好日子來了,幸福生活開始了。余芳一家5口人,她和丈夫在外務工,搬到新家,一家人忙著備年貨。

“今年你有什麼打算?”

“開個理發店。” 余芳脫口而出,“娃娃上學不用接送,媽媽擅長傈繡,現在已經找到加工繡片的活兒,爸爸正准備應聘保潔員,我和丈夫創業,一家人一起賺錢,好日子還在后頭。”

住進新家,在家門口賺錢,53歲的陶建東深有體會。2013年,陶建東務工時發生意外身體殘疾,2015年被列為建檔立卡貧困戶。“身體不好,家裡收入少,生活看不到希望。”回憶從前,陶建東仍感憂傷,望著新家園,笑容又重新浮現,“現在好了,不但住進新家,在政府的幫助下,還找到一份工作,在一家公司做保安,有了固定收入,非常感謝黨的好政策。”陶建東告訴記者,不僅如此,妻子也在政府的支持下,開起了一家服裝店。“生活好不好,你看看我們的‘迎新春文藝聯歡會’就知道了。”陶建東說。

剛在台上表演完舞蹈的陸瑩秀說起新家園,有講不完的話。“我家是從永春鄉吾底石下組搬來的,這次我們組搬來70多戶,新家太好了,上學、上網、就醫,各方面都很方便,感謝黨和國家給我們這麼好的政策,讓我們的生活得到了翻天覆地的變化。”陸瑩秀說,她讀大學的這些年,國家一年補助金5000元,加上自己勤工儉學做一些家教,學校的費用基本夠了。

讓陸瑩秀更加興奮的是,康恩家園是一個團團圓圓的大家庭。“我特別開心新家園是個大家庭,多民族聚居。這些天,我學到了各個民族的風俗,以前沒有跳過傈僳族舞蹈、藏族舞蹈、納西族舞蹈,現在我學會了很多,各民族大團結大融合,相互學習、取長補短、共同進步。”誠如陸瑩秀所說,康恩家園裡的搬遷戶有來自維西縣不同地方的863戶3529人,搬遷到縣城新家,不僅要脫貧致富,還促進各民族和諧共融,共同發展。

維西縣易地扶貧搬遷新增規模建設有3個安置點,共951戶3518人。其中,建檔立卡貧困人口689戶2519人,同步搬遷人口262戶999人。涉及永春鄉、白濟汛鄉、康普鄉、葉枝鎮等7個鄉鎮27個行政村63個村民小組。讓村民們搬離祖祖輩輩生活的地方,搬起來不易,穩得住更難。

“為了讓易地扶貧搬遷新增規模搬遷群眾‘搬得出、穩得住、能發展’,我們出台了《維西縣易地扶貧搬遷新增規模搬遷群眾后續保障實施方案》,科學統籌易地扶貧搬遷遷出點和安置點資源,切實解決好搬遷群眾低保、醫保、養老保險等銜接工作,著力解決搬遷群眾的就業創業、就學、就醫等基礎性問題。”維西縣副縣長、縣易地扶貧搬遷指揮部指揮長張陳義說,目前,各項基礎設施已建設完成。設立的易地扶貧搬遷就業服務窗口,幫助像余芳、陶建東一樣的勞動力,在家門口找到工作。

截至1月19日,維西縣人力資源和社會保障局就業創業服務站已安排易地扶貧搬遷縣城安置點(康恩家園)安置戶312人上崗就業。其中,省外務工52人,主要從事電子產品組裝、屠宰等工作。州外省內務工25人,主要從事酒店、餐飲、銷售等工作。縣外州內務工的33人,主要從事物流、酒店等工作。縣內務工202人,主要從事學校后勤、保潔等工作。同時,根據各志願服務單位統計上報的就業意願,1月16日,在易地扶貧搬遷縣城安置點(康恩家園)組織現場招聘會,現場達成就業意向的有676人。

“同時,結合實際,我們指導制定了易地扶貧搬遷安置點后續產業保障方案。”維西縣易地扶貧搬遷指揮部臨時服務中心負責人李俊清告訴記者,安置點按照維西縣“五個緊跟”“三個緊扣”產業發展思路,走農牧漁結合、種養加一體、產業融合之路,把解決遷出群眾長久生計、就業、增收、致富作為主攻方向,在安置點附近租賃了425畝農田,以“公司+合作社”運作模式,發展集體經濟。

此外,維西縣通過招商引資推進糯山藥種植項目落地建設,積極培育縣內新型農業經營主體大力開展生豬養殖,以成立和扶持維西縣綠色種植養殖產業行業協會為契機,增強新型農業經營主體的產業經營發展能力,吸納縣城易地扶貧搬遷安置點勞動力就業能力,確保縣城安置點每戶至少有一人以上實現就業或創業,努力實現通過就近就地就業,外出務工或自主創業獲得穩定收入奠定吸納就業空間,從根本上解決易地扶貧搬遷戶生存與發展問題,最終實現易地扶貧搬遷戶搬得出、住得下、有就業、能脫貧的目標。(記者 張帆 通訊員 余麗芹)

會澤新城——

星星點點變成萬家燈火

1月20日晚,夜空清朗。從保潔崗位上回到家裡的韓春蘭做好了飯,做保安工作的丈夫才回到家。韓春蘭住在15幢8樓,視線極好,兩人吃飯間驚奇地發現,原本星光點點的小區已變成了萬家燈火!大紅燈籠在燈光的映射下,更加年味十足。

“這麼多人一起過年,太好了。”她高興地對丈夫說:“看來,這個年比在老家熱鬧多了。”

韓春蘭一家去年12月23日搬進以禮街道的新小區,會澤縣委、縣政府給每戶人家准備了一張桌子、4隻凳子,一張床,電磁爐、湯鍋、電熱水器一應俱全,滿足了入戶生活的基本條件。她家搬入的當天,就在家裡開火做飯以示慶祝。僅僅幾天后,即今年1月1日起,她就在小區找到了保潔的工作,丈夫也在小區做起了保安,兩人的收入加起來,過日子不成問題。

由於地理條件的限制,會澤縣有12.25萬建檔立卡貧困人口居住在高寒、冷涼、干熱河谷地區。這些地區資源承載能力嚴重不足,公共配套成本過大,當地群眾難以走出困境。為了阻斷貧困的代際傳遞,解決“一方水土養育不了一方人”的問題,2018年以來,會澤縣對20個鄉(鎮、街道)514個自然村的特困群眾實施整村搬遷,在公共設施優良的縣城西部建立搬遷新城區,對搬遷群眾進行集中安置。全縣共計搬遷19298戶81257人,規劃建設安置點6個,分兩期實施。2019年1月豬年春節前夕,首批2萬人順利搬入安置小區,大部分村民首次在縣城裡開心過大年。

搬入只是第一步。如何讓村民穩得住、能致富才是關鍵。為了讓搬遷群眾安心過日子,會澤推出了“近期靠就業、中期靠產業、遠期靠教育”的發展思路。一邊開發公益崗位,開發就業崗位,一邊發展產業,拓寬就業門路。同時,把勞務輸出作為重要抓手,努力擴大就業渠道。

張昌雲是會澤縣30萬勞務大軍的“領頭雁”,他已在位於紹興的浙江龍盛集團工作16個年頭,帶動會澤籍在浙江上虞區務工的人員已達2800多名,不僅自己富了,還成為遠近聞名的“務工經紀人”。榮膺“會澤縣首屆就業致富先鋒戶”“浙江省百佳農民工”等榮譽稱號,成了會澤人在浙江就業務工的勵志典范。

群眾要發展,產業支撐是關鍵。會澤縣堅持“新平台+新主體+大產業+貧困戶”的產業扶貧組織化工作思路。平台聯建“一條鏈”推動產業規模化、標准化、集約化、品牌化、市場化發展。不斷盤活遷出耕地、林地、復墾后的宅基地“三塊地”,鼓勵搬遷群眾自主流轉和托管種植,穩收租金。

“打工一天60元,培育出來的馬鈴薯原原種,免費領回家,種出原種,公司統一訂單收購。原來常見的土豆(馬鈴薯),現在成了手裡的金豆豆”會澤縣現代農業產業示范園裡務工的鄧金秀說起種馬鈴薯原原種特別的開心。

群眾要安心,就學是重心。為確保搬遷群眾子女個個有學上,不讓一個孩子輟學。會澤縣規劃新建(改擴建)幼兒園4所、小學3所、中學5所,可提供學位15840個。計劃新增教師編制739名,其中,學前教育296名,小學361名,初中82名。針對就讀普高、職高、大專學生,認真落實各項教育扶貧政策。

群眾要放心,就醫是根本。在擴建的縣人民醫院、縣中醫醫院,新增床位780張﹔新建2個街道衛生服務中心、7個社區衛生服務站確保搬遷群眾“小病不出社區、大病不出縣城”,就近就便就醫,醫療保險100%在遷入地繳納、報銷。

在第一批成功搬遷的基礎上,去年12月20日,會澤縣啟動了第二次搬遷。

1月17日春節前夕,隨著大海鄉的張蘭珍、顧石貴、許福青等搬遷戶入住以禮街道的新家園,會澤縣“十萬人進城”第二批搬遷告一段落。此次搬遷共安置搬遷戶4003戶17337人。

“從去年12月20日啟動搬遷工作以來,每天都有人搬來。上午一批,下午一批,志願者們全天候為他們解決、解答遇到的困難和問題。”以禮街道的樓長高紅梅說:“搬遷戶涉及全縣的16個鄉鎮(街道),整個過程安全有序,群眾非常滿意。春節后,還將再搬遷一批。”

為了讓群眾順利入住,會澤縣成立7個服務隊:社區管理服務隊、勞動力就業創業服務隊、衛生健康服務隊、政策宣傳服務隊、治安巡邏服務隊、物業管理服務隊、維修保障服務隊,為群眾及時解決遇到的任何問題。

肖萬蘭今年66歲,住在19幢6樓,她老家在寶雲街道拖姑村8組。從村庄出來,要走3公裡才能坐車,坐車到縣城要40分鐘。現在好了,直接住到城裡了。

一進門,肖萬蘭看到很多房間,忍不住問引導她的志願者:“哪一間是我的?”當志願者告訴她,全部都是她的時,她開心地說:“謝謝政府,感謝習總書記,讓我們住這麼好的房子,比我的老家好一百倍。”

肖萬蘭28歲時丈夫就去世了,她一手把兩個兒子拉扯大,原想著這輩子都要辛苦下去了。沒想到,趕上了國家的好政策,過上了好日子。

鼠年越來越近,搬遷群眾的心,也越來越甜。(記者 蔣貴友 陳飛)

瀘水維拉壩安置點——

搬出大山幸福就在不遠處

1月20日中午,地處瀘水市大興地鎮卯照村、團結村、四排拉多村交界處的維拉壩易地扶貧安置點,“擺時”嘹亮,鼓聲震耳。上千名搬遷群眾聚在文體活動廣場,唱擺時、砍核桃,開展民族體育比賽和拍攝全家福等活動,迎接即將到來的新春佳節。

當天,雲南電視台在這裡開展“百萬大搬遷 點亮新家園”大型直播活動,集中展現怒江傈僳族自治州搬遷群眾新面貌,搬遷工作新成效,凝聚“穩得住、能脫貧、能致富”新動力。

“共產黨亮阿克雙麼,珠海抽實亮阿克雙麼。”(傈僳語,意為:非常感謝共產黨,非常感謝珠海親人。) 搬遷戶楊文忠穿著嶄新的傈僳服裝,高高興興地和妻子參加砍核桃比賽。他從卯照村高山搬到維拉壩易地扶貧安置點(珠海社區),住上漂亮的房子,成為美麗公路護路員,徹底改變了“臉朝陡坡背朝天、辛勞一年吃不飽飯”的窮困日子。夫妻倆早出晚歸,竭力打拼,兩年就攢下了7萬元,今年主動要求脫貧摘帽。

“我當護路員,還在附近工地干活,妻子在扶貧車間務工,有穩定的收入。這樣的日子,以前夢裡也沒有出現過。” 楊文忠說,同村很多貧困群眾從山上搬下來,生活方式、思想觀念都在變化。小孩走幾步就到怒江州最漂亮的格力小學讀書。有病有痛,衛生室就在樓下。有事出行,家門口就是美麗公路。“山上和城鎮,生活真不一樣。感謝共產黨,給了我們這樣美好的生活。”

清晨,福貢縣匹河怒族鄉指揮田易地扶貧搬遷安置點,10多個搬遷群眾扛著小鋤頭,背上竹籃子,到搬遷點附近的“微菜園”翻土,採摘小蔥、青菜。

在怒江,耕地、特別是平整的土地特別稀缺。半年前,安置點管委會投入60萬元,將安置點下方的亂石灘改造成15畝菜地,分成340塊“微菜園”給搬遷戶,讓祖祖輩輩與土地打交道的搬遷戶,特別是閑不住的老年人重新有了用武之地。

如今,“微菜園”這一創新舉措,已在怒江州其他易地扶貧搬遷點推廣開來。

怒江四山夾三江,山高谷深。大部分貧困群眾分散在深山密林裡。讓居住在“一方水土養不活一方人”的貧困群眾搬離大山,到生活條件較好的縣城、鄉(鎮)、集市生活,是怒江脫貧攻堅的現實選擇。

“十三五”期間,怒江州納入國家易地扶貧搬遷規劃的搬遷任務為95859人,佔全州建檔立卡貧困人口的60%,加上同步搬遷人口6253人,全州易地扶貧搬遷總規模達10.2萬人。

3年來,怒江州委、州政府把易地扶貧搬遷作為脫貧攻堅的“當頭炮”,出台了易地扶貧搬遷群眾宣傳動員10項要求、規范化建設18條標准、城鎮化集中安置后續發展保障20條措施、工程質量安全25條保障措施等政策措施。州委、州政府領導、挂聯單位干部職工和駐村工作隊進村入戶宣傳動員,進行縣城、集鎮、邊境一線集中安置,阻斷貧困代際傳遞。目前,怒江10.2萬貧困群眾已搬離大山,進城入鎮,筑夢新家園。

群眾入住后,怒江州在集中安置點及時設置基層黨組織、社區治理機構和群團組織,選齊配強居民小組長、樓棟長,組織開展“五個一”黨員領導干部下沉駐點抓社會風險防范和矛盾糾紛排查化解活動。選派339名干部到各安置點駐點開展工作,讓搬遷黨員有“新家”,搬遷群眾有“主心骨”和“領路人”。嚴格落實全省新增易地扶貧搬遷集中安置點“50項工作目標”要求,下發《易地扶貧搬遷規范化建設18條標准》,補齊基礎設施短板,打造宜居家園。目前,全州易地扶貧搬遷安置點建成幼兒園14所,衛生室25所,村史館19所,文化活動場所58個,公共衛生廁所66所,污水處理、垃圾清運設施設備67個,社區便民服務中心14個,物流中心14個,倉儲設施14個。

匹河鄉托坪易地扶貧搬遷安置點建設了草果編、竹編和棒球等扶貧車間,高山農民用老手藝編織出新生活,過上了樓上安居,樓下就業的好日子。

“扶貧車間建設、公益崗位設置,讓搬遷群眾有活干、有收入,漸漸適應了新環境和新生活,心思也穩定下來了。而持續的技能培訓,讓搬遷群眾有了一技之長,有了闖出去的底氣和勇氣,到珠海、廣州等大城市務工,開闊了眼界,增長了見識。靠自己本事創業、干事、致富的願望、能力也越來越強了。”托坪村黨總支書記和建才說,大家都在用辛勤的汗水,去點亮新家園。

“搬遷只是第一步,更好的日子在后頭。”

怒江州把就業增收作為易地扶貧搬遷的重大民生工程,出台了《怒江州易地扶貧搬遷后續扶持工作實施意見》,著力構建基本公共服務、培訓就業、產業發展、宣傳文化、基層黨建和社區治理“五大體系”,做好易地扶貧搬遷“后半篇文章”。

目前,怒江州已建成以草果為代表的香料產業基地130萬畝。怒江綠色香料產業園已引入6家企業,共建成安置點扶貧車間30個,解決就近就業883人﹔通過安排公益性崗位和勞動力轉移就業,全州易地扶貧搬遷群眾實現就業35923人,實現戶均1.42人就業。

參加完迎春活動,楊文忠走過維拉壩安置點附近怒江上空的“幸福橋”,到江對面的森林田間查看地形。今年,他計劃用積攢的7萬元資金,辦一個林下土雞養殖場。

“搬出來,幸福就在不遠處。但還得學會動腦,苦干加巧干,發展好致富產業,點亮我們的新家園,幸福才會等我們。” 楊文忠說。(記者 李壽華)

飛向藍天的“卓瑪”(身邊的小康故事) “卓瑪,飛機能飛多高啊?”“卓瑪你去過哪些城市了?”……每次回家,格茸卓瑪仿佛是村裡的“明星”。 格茸卓瑪的家鄉在雲南省迪慶藏族自治州香格裡拉市小中甸鎮團結村。這個很多人沒有坐過飛機的村子,卻走出了一位在飛機上工作的女孩。 作為東航…【詳細】

雲南新增19例境外輸入確診病例 人民網昆明7月27日電 (符皓)據雲南省衛生健康委員會通報,7月26日0時至24時,雲南無新增本土新冠肺炎確診病例和無症狀感染者。新增境外輸入確診病例19例、無症狀感染者3例。確診病例治愈出院2例(境外輸入),無症狀感染者解除隔離醫學觀察2…【詳細】