聚焦

“维护科技成果转化各方合法权益”“加强基础测绘管理促进测绘成果应用”“加强对纳西族东巴文化的保护,继承和弘扬优秀文化遗产”……近日,省十三届人大常委会第十六次会议审议并表决通过了《云南省促进科技成果转化条例》《云南省测绘条例》《云南省纳西族东巴文化保护条例》等法规案,我省地方立法再添成果。

促进科技成果转化 实现创新驱动发展

科技成果转化是科学技术转变为现实生产力的重要途径。近年来,我省全面实施创新驱动发展战略,创新型云南建设步伐不断提速,科技成果转化从量到质均有很大提升。“此次我省正式出台地方立法促进科技成果转化,十分必要、十分及时。”省人大常委会组成人员在审议时一致认为,随着创新型云南建设步伐加快,急待制定有针对性的地方性法规,对上位法进行细化,以法律手段消除阻碍科技成果转化的制度障碍。

此次通过的《云南省促进科技成果转化条例》将于2020年7月1日起施行,内容共6章40条,其中明确了全省各级政府和部门在科技转化中的职责,并就促进科技同经济的对接、创新成果同产业发展的对接、创新项目同市场需求的对接、科技人员创新劳动同其利益收入的对接作出明确。

《条例》规定,县级以上政府及有关部门应当支持原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新,推动建立以企业为主体、市场为导向、产学研用多方协同的科技成果转化机制,培育和发展技术市场。同时,应对能够促进高质量发展新业态、新商业模式,能够加快民族地区、边远地区、边境地区、贫困地区经济社会发展,能够提高环境保护、生态修复、防灾减灾、水污染、电磁污染防治等能力,促进绿色技术发展等方面的科技成果转化项目,采取政府采购、研究开发资助、研发后补助、发布产业技术指导目录、示范推广等方式予以支持。

如何更好地保护科技成果转化各方合法权益?该《条例》专门规定,科技成果及其转化形成的权益受法律保护。任何单位和个人不得侵占他人的科技成果,不得泄露科技成果转化涉及的国家秘密和他人的商业秘密。同时,为提高科技人员参与科技成果转化的积极性,《条例》还明确,职务科技成果转化后,科技成果完成单位应当按照规定或者与科技人员的约定,对完成、转化职务科技成果作出重要贡献的人员给予奖励和报酬;鼓励企业建立科技成果转化的激励分配机制,利用股权出售、股权奖励、股票期权、项目收益分红、岗位分红等方式激励科技人员开展科技成果转化。

“目前从国家政策来看,也是倡导鼓励科技人员参与科技成果转化权益分配。希望我省在这方面能有更多举措落地。”省人大常委会委员姚绍文说。

规范管理加强宣传 维护地理信息安全

2005年,省十届人大常委会第十七次会议通过了《云南省测绘条例》,此次经修订后新通过的《条例》对之前的条款进行了全面修改和调整。“修订后的《条例》严格对标上位法,进一步细化了测绘地理信息监管、共享、责任、服务等方面的内容,对我省进一步加强测绘管理、促进测绘事业发展、维护国家地理信息安全具有重要意义。”省人大法制委负责人介绍,新修订的《条例》将于2020年5月1日起施行。

《条例》明确了我省测绘基准和测绘系统,规定在本省行政区域内从事测绘活动,应当使用国家规定的测绘基准和测绘系统,执行国家和地方规定的测绘技术规范和标准。同时明确,省政府测绘地理信息主管部门负责管理省级基础测绘。其中,省级基础测绘包括:省级测绘基准体系的建设、更新、维护;航空航天遥感资料的获取与处理;1∶5000、1∶10000基本比例尺地形图、正射影像图、数字高程模型和数字产品的测制、更新;省级基础地理信息时空数据库系统的建设、更新、维护;基础地理底图、公益性标准地图的编制、更新;省级常态化地理国情监测及其数据库更新、维护;全省生态环境资源保护等省级重大项目的基础测绘。

近年来,错绘国界界线、行政区域界线以及漏绘国家重要领土,随意使用变形地图的现象仍时有发生,严重损害国家利益,极易造成恶劣影响。《条例》专门提出,各级政府和有关部门应当加强对国家版图意识的宣传教育,增强公民的国家版图意识;新闻媒体应当采取多种形式开展国家版图意识宣传;教育行政部门、学校应当将国家版图意识教育纳入教学内容,组织开展国家版图意识宣传教育活动。

为了让立法更加符合我省实际、体现地方特色,《条例》还专门增加了“加大对少数民族聚居区、贫困地区、边境地区基础测绘的投入”等内容。

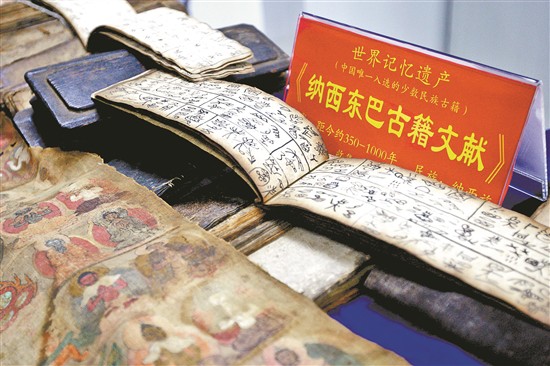

保护和传承并重 弘扬优秀文化遗产

于2006年施行的《云南省纳西族东巴文化保护条例》是我省首部涉及独有民族文化的保护条例,多年来为纳西族东巴文化保护传承工作提供了有力法治保障。此次省人大常委会通过的新修订《条例》进一步理顺了有关团体和机构的职责,完善了保护经费的用途,规范有关方面的工作,提高了立法的针对性、时效性。该《条例》将于2020年5月1日起施行。

《条例》适用于丽江市、迪庆州和其他有纳西族聚居的有关县(市、区)行政区域内纳西族东巴文化的保护、传承、利用和管理。其中所称的“纳西族东巴文化”是指纳西族世代相传的物质和非物质东巴文化表现形式,以及与之相关的实物和场所。包括:1966年前出版或者手抄的纳西族东巴古籍文献;传统口传文学以及作为其载体的语言、东巴象形文及哥巴文等;传统音乐、舞蹈、美术和书法;传统手工技艺、医药和历法;传统民俗、体育和游艺;传统民居建筑、器皿、用具和设施等;其它有保护价值的纳西族东巴文化。

谁来保护?如何保护?《条例》明确,省政府应当加强对纳西族东巴文化保护工作的领导,并按照有关规定给予支持;纳西族聚居的县级以上政府文化和旅游行政部门负责本行政区域内纳西族东巴文化的保护工作,具体包括宣传、贯彻有关法律法规和方针政策,制定并组织实施纳西族东巴文化保护规划,组织对纳西族东巴文化进行展示、展演、调查、收集、整理和研究,组织并实施纳西族东巴文化保护项目、纳西族东巴文化生态保护区和项目代表性传承人的调查、申报、评审、认定、监督管理工作等。

《条例》还规定,省政府教育行政部门应当鼓励和支持高等院校开办纳西族东巴文化相关专业,培养纳西族东巴文化专门人才。纳西族聚居的县级以上政府应当在纳西族聚居区和纳西族东巴文化传承活动开展较好的地方,设立纳西族东巴文化生态保护区或者传承基地,并对保护区或者传承基地传统文化以及文化生态空间进行整体规划和保护。

“对少数民族传统文化的最好保护方式就是让其得以传承发展。”省人大常委会委员唐源认为,各地应认真贯彻《条例》相关条款内容,鼓励、支持纳西族东巴文化研究机构和社会力量兴办纳西族东巴文化传承学校、传习馆(所)和专题博物馆,培养更多纳西族东巴文化传承人。(瞿姝宁/文 张彤/图)

飞向蓝天的“卓玛”(身边的小康故事) “卓玛,飞机能飞多高啊?”“卓玛你去过哪些城市了?”……每次回家,格茸卓玛仿佛是村里的“明星”。 格茸卓玛的家乡在云南省迪庆藏族自治州香格里拉市小中甸镇团结村。这个很多人没有坐过飞机的村子,却走出了一位在飞机上工作的女孩。 作为东航…【详细】

云南新增19例境外输入确诊病例 人民网昆明7月27日电 (符皓)据云南省卫生健康委员会通报,7月26日0时至24时,云南无新增本土新冠肺炎确诊病例和无症状感染者。新增境外输入确诊病例19例、无症状感染者3例。确诊病例治愈出院2例(境外输入),无症状感染者解除隔离医学观察2…【详细】