守正創新激活非遺之美

江蘇蘇州“觀繡園”傳習所內,蘇繡代表性傳承人在刺繡。新華社發

湖北武漢的任煒漢繡工作室內,工作人員在繡制漢繡作品。新華社發

四川崇州,非遺產品設計師在編制“熊貓抱竹”蓋碗茶杯。新華社發

雲南南澗,彝族跳菜省級非物質文化遺產代表性傳承人(右)在給小朋友傳授跳菜技藝。新華社發

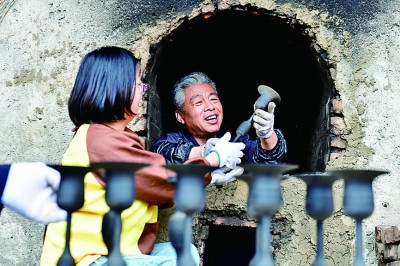

山東日照黑陶邢藝術廠內燒制的黑陶。新華社發

安徽宣城涇縣,國民油布傘廠的工人在晾晒涇縣油布傘。新華社發

【記者觀察】

國家級非遺白紙坊太獅隊首度亮相北京北海公園,呈現震撼的舞獅技藝﹔魚燈巡游、英歌舞等傳統民俗活動強勢破圈,在社交平台掀起傳播熱潮﹔融合非遺元素的“文化游”“非遺游”產品層出不窮,正成為大眾休閑消費的新潮流……這是首個非遺春節期間,全國各地上演的非遺盛宴。

何止春節!近年來,“非遺熱”持續攀升,體驗非遺漸成社會新風尚,彰顯出傳統文化在當代社會的蓬勃生命力。

如何讓更多古老的非遺綻放新活力,更好地走進今日的生活?這是亟待破解的時代課題。

非遺文化隨時代發展歷久彌新

“非遺之所以珍貴,不僅在於其外在的表現形式,更在於其內在的文化意蘊與歷史傳承。”中國美術家協會理事李世剛深有感觸,“非遺涵蓋了傳統技藝、民俗活動、民間文學、傳統音樂、傳統舞蹈、傳統戲劇、曲藝等諸多領域,記錄著一個地區、一個民族在不同歷史時期的社會生活、文化變遷和精神追求,承載著人們的記憶和憧憬,讓我們能夠感受到歷史的厚重和文化的脈絡,仿佛生動訴說著‘我是誰’‘我從哪裡來’。”

在李世剛的記憶裡,非遺之美始終扎根於生活沃土。他童年時目睹宗家庄年畫藝人以木版為紙、刻刀為筆,將鄉土社會的審美追求凝固在一張張木版年畫裡。“那些大紅、中黃、紫、藍等鮮艷的顏色,給人以熱烈歡快、震撼鮮活的視覺感受。無論是歷史故事、神話傳說還是鄉村生活,人們最淳朴的希冀和最火熱的現實都記錄在木版年畫上。”

李世剛認為,非遺之美隨著時代的發展歷久彌新。“當前,我們已經從早期對非遺符號元素的低階提取、簡單復制、直接挪用,轉變為更注重文化表達、文化呈現和文化內涵的深度闡釋。”他觀察到,那些承載著中華文明密碼的回字紋、萬字紋等傳統元素,經過符號化轉譯,正以其抽象化的美學基因融入現代藝術語境,為藝術創作提供源源不斷的靈感。

85后的年輕“繡郎”張雪是非遺蘇繡的第四代傳承人。在他看來,“萬物皆可刺繡”。如何讓蘇繡這門古老的手工藝具有“當代性”,是張雪一直思考的問題。

“在題材方面,傳統蘇繡題材較為局限,多為山水、花鳥、人物等。如今,蘇繡的題材更加廣泛,包括動漫形象、各類地圖、企業產品等,甚至可以定制化地表現各種現代元素。將非遺形式與現代產品相結合,更符合當代審美和市場需求。這種創新不僅讓蘇繡煥然一新,還可以不斷提升蘇繡在當代社會的影響力和認可度。”張雪說。

在守正基礎上創新,才不會偏離方向,才能根深葉茂、源遠流長。在張雪的作品《星空》中,宇宙星系的主題和蘇繡的各種針法技藝就產生了“化學反應”。

“看到星球的軌道,就好像看到了一圈圈的銀線,覺得軌道可以用銀線以盤金繡的針法去表現﹔看到太陽發出的光芒,就像蘇繡裡面的集套針法……”張雪說起自己作品的靈感來源,滔滔不絕。傳統蘇繡,光針法就有9大類40多種,但現在常用的刺繡針法不超過6種。而這部作品用了20多種針法,每個星球都用了2種以上針法,可以說是一部蘇繡針法的“教科書”。“我覺得蘇繡可以很‘現代’,未來有著無限可能。”

非遺傳承駛入數字化“快車道”

貴州大山深處的侗族村寨,80歲的侗族大歌傳承人手持智能手機,通過5G網絡向千裡之外的觀眾展示原生態民歌的魅力﹔敦煌莫高窟的數字修復實驗室中,高精度掃描設備正逐層還原壁畫的歷史痕跡……5G、大數據、人工智能等數字技術快速發展,讓這樣的場景越來越多。有了科技賦能,“非遺+”模式進入了“文化基因+科技載體”的新階段,加速了非遺傳承創新與現代社會生活的深度融合。

“非遺數據的採集和管理對於非遺的保護和傳承至關重要。通過建立非遺數據庫和監測平台,可以更好地了解非遺的保存狀態,不僅為未來的創新和傳播提供數據支持,還能夠將脆弱或損壞的文物信息永久保存,避免進一步損毀。”中國傳媒大學文化產業管理學院副院長劉江紅表示,非遺項目往往涉及內涵豐富的表演技藝、文化背景,這些內容的數字化需要高精度、細節化的數據採集處理,對技術支持有較高要求。

“以太極拳的傳承創新為例,通過先進的動作捕捉技術,可以精確地追蹤拳師在演練過程中的每一個細微動作,包括手勢、步法、身段的變化以及力量的傳遞等,對太極拳的一招一式進行全方位、高精度地記錄,不僅避免了傳統記錄手段可能出現的誤差和遺漏,還為后續的教學、研究和傳承提供了翔實而准確的資料。”在劉江紅看來,“太極拳數字人的推出,以及眾多太極拳傳承人、拳師等通過新媒體平台進行直播展示、分享教學,吸引了大量用戶的關注和參與,也極大激發了人們對太極拳的學習熱情。但由於非遺項目的復雜性、動態性等客觀原因,目前非遺的數字化進程仍然相對緩慢。”

在張雪的創作歷程中,先進科技也帶來了更多美的“打開方式”。其作品《玉蘭蝴蝶》就採用了前沿的形狀記憶合金(SMA),探索“科技+非遺”的更多形式。

“在人靠近時,隻要用指尖輕觸表面,玉蘭花即刻悄然綻放,蝴蝶也會翩然振翅起舞﹔玉蘭花瓣用的是白色絲線,因光感材料的應用,在陽光或紫外線燈下呈現出了紫色。”張雪介紹,這種動態化的表達,讓蘇繡從靜態的藝術變成了可以互動的體驗,也改變了觀眾對傳統非遺的認知。

同時,在新型數字媒介手段的加持下,非遺的藝術之美和其蘊含的精神價值可以被更加廣泛地傳播,促進人們對其全面認知與了解。“從前,蘇繡的學習門檻一直很高,但現在,數字化教育工具讓這一切變得不同。比如,一些小程序通過AR/VR技術還原蘇繡創作過程,讓學習者在虛擬空間中獲得直觀、生動的學習體驗。這種沉浸式的學習方式,讓更多人有機會接觸和了解蘇繡文化。”張雪說。

加強政策支撐 形成創新合力

近年來,“非遺+”的概念成為新的消費增長點。新消費場景下,效率導向的消費習慣促使線上渠道成為非遺傳承創新的主陣地。根據相關短視頻平台的報告,在首個非遺春節期間,各類非遺傳承人、創作者發布非遺內容,帶動非遺相關抖音視頻總播放量破1679億,平均每天有17.3萬場非遺直播﹔非遺好物成搶手“新年貨”,相關訂單量同比增長33.7%﹔逛吃打卡帶動非遺體驗消費潮,生活服務非遺團購訂單量同比增長139%。

“隨著人們對傳統節慶活動的關注程度越來越高,‘非遺+旅游’‘非遺+文創’‘非遺+游戲’等成為消費熱點。”在李世剛看來,唯有不斷完善相關機制設計,加強政策支撐,才能讓非遺創新行穩致遠。

“一方面,加強文旅、教育、經濟等多部門政策之間協同,重點支持非遺傳承人培養、傳承基地建設、數字化保護以及市場推廣,形成推動非遺傳承與創新的合力。另一方面,制定各類更為具體的實施細則,依法維護非遺傳承人合法權益,提升全社會特別是非遺項目集中的地區、非遺行業和從業者對非遺知識產權保護的意識。”在具體實踐方面,李世剛建議推動非遺元素與現代設計深度融合,如開發剪紙藝術衍生品、刺繡元素時尚服飾等,讓傳統技藝以實用化、藝術化的形式融入現代生活場景,創造新的消費需求。

我國對非遺保護工作高度重視,出台了一系列政策舉措。《“十四五”非物質文化遺產保護規劃》明確提出要加大對傳承人的支持扶持力度,通過提供必要的傳承場所、經費資助等方式,鼓勵傳承人開展授徒、傳藝、交流活動,並組織國家級非遺代表性傳承人參加研修培訓,實現全覆蓋﹔《關於進一步加強非物質文化遺產保護工作的意見》強調要推動非物質文化遺產的創造性轉化、創新性發展,促進傳統工藝與現代科技、現代設計的結合……

劉江紅表示,健全人才培養機制是推動非遺創新發展的重中之重,通過提升傳承人的專業素養和創新能力,吸引更多年輕人參與非遺傳承等,培養更多非遺創新傳承的“生力軍”。

“一方面推動非遺教育年輕化,通過將非遺納入高校課程等方式,構建‘非遺進校園’常態化機制﹔另一方面完善傳承人動態評估體系,搭建大師工作坊、非遺創新實驗室等平台,強化傳承人的市場運營能力。”劉江紅說,“同時,還需要不斷完善傳承人評估體系,實施動態管理,為非遺傳承人提供系統的培訓機會,幫助他們提升專業技能、市場意識和創新能力。通過設置非遺傳承與創新示范專業點、非遺保護與教育研究所等機構,為培養青少年對非遺的興趣提供更多平台,為非遺傳承儲備后續人才。”(王禹欣 趙斌藝、韓業庭)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量