普洱江城曲水竹編:剖竹為篾 經緯成器

在普洱市江城縣曲水鎮高山村五椏果村民小組,84歲的竹編匠人李阿者以半世紀光陰守護著一項傳統工藝。他手持竹刀,剖竹成篾,指尖翻飛間將普通青竹化為經緯交錯的竹絲,再以“挑一壓一”的手法編織出兼具實用與美學的器物:從承載農耕記憶的竹筐、背簍,到融合現代審美的家用果盤、曲線桌凳,每一道紋路都浸潤著曲水鎮的山川靈氣。

清晨的曲水鎮籠罩在薄霧中,竹海在山嵐間若隱若現。李阿者推開房門就能望到,不遠處露水浸潤的青竹在風中搖曳,散發著清冽的草木香。他粗糙的手掌撫過竹節,仿佛在翻閱泛黃的家譜——這裡的竹子幾乎伴隨了他的一生。

“竹子要選鮮嫩的黃竹或者是江邊的吊竹,這樣才經久耐用。”李阿者在前往砍竹的途中解釋道。由於時間限制,今日隻能編織耗時較短的小竹筐。在物資匱乏的年代,小竹筐常被用來盛放剛煮熟的米飯,“米飯放在竹筐中不會產生異味,反而能吸收竹子的清香,大家都很喜歡。”李阿者在講述時神採飛揚,流露出對自己手工藝品的自豪。

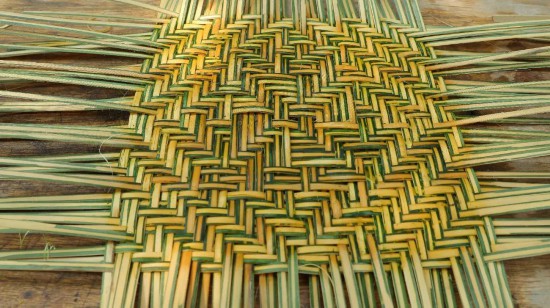

砍刀在日光中劃出銀弧,竹筒裂作八片、十六片、直至三十二片均勻的竹篾。這些竹篾長度一致、寬度相等,被攤放在陽光下晾晒,以褪去多余水分,強化內在韌性。在編織前,竹篾需置於水中浸泡一次,那些倔強的纖維便溫順地伏在掌心,在李阿者布滿裂痕的指腹下交織成流動的紋路。編織時,竹篾如琴弦般震顫,發出細微的沙沙聲,仿佛整片竹林都在應和著。

據了解,編織的方法有平編、立編、交叉編等多種,編織過程中要注意力度均勻,以免損傷竹篾。李阿者指著初見雛形的底座介紹道:“這個形狀叫作‘八角花’,幾乎所有編織品的底座都由它衍生而來。”

太陽西沉時,竹編進入了收尾工作,李阿者將編織好的竹篾進行彎曲、固定。新編的竹器在夕陽下泛起暖黃的微光,牆角堆放著以往編織好的成品,竹背簍裡放著採摘回來的新鮮蔬果,竹桌上盛放著熱騰騰的飯菜,竹香在篾片間隙游走。那些經由時光淬煉的器物,正帶著山野清風走進都市展廳,順著電商物流的脈絡,在掃碼聲中延續著竹與人的古老契約。

剖竹聲起,篾絲如瀑。竹編桌椅能夠穩固不散架,竹筐經三伏天仍挺括如新,老輩人說這是竹魂未散。曲水鎮的竹編匠人李阿者仍在丈量著竹節的年輪,將山河歲月編進經緯,讓每一道弧線都蜿蜒著人與自然的密語。(高若 楊思婷)

來源:江城發布

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量