豐富“菜籃子” 鼓起“錢袋子”

——文山州硯山縣現代農業走筆

硯山縣維摩鄉黑魚洞村藍莓種植基地。 本報記者 張文峰 攝

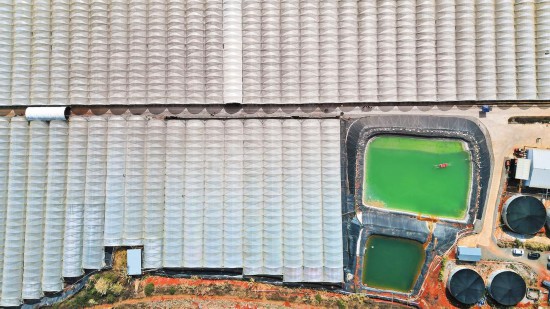

雲硯養殖專業合作社。 供圖

一棵蔬菜——24小時內運抵粵港澳大灣區,“硯菜”打響名氣,每年帶來約12億元產值﹔

一顆藍莓——每年1.8萬噸從這裡走向全國,吸納就業30萬余人次,為群眾增加務工收入3億元﹔

一枚雞蛋——擁抱新質生產力,在鄉村崛起現代化生產車間,擴寬農民增收路……

如今,傳統農業大縣硯山縣各壩區山地不斷刷新著現代化農業發展的進度條。以促進農業增效、農民增收為目標,硯山縣擁抱新機遇、競逐新賽道、升級新模式,推動傳統農業向現代農業轉型,在促進農業高質高效發展的同時,穩住“菜籃子”,鼓起農民的“錢袋子”。

一棵菜 闖出產業升級路

隆冬時節,高原冬日溫暖的陽光洒向地面,為田間郁郁蔥蔥的蔬菜送去光與熱。

“蔬菜鮮甜且能實現錯峰上市,雲南冬早蔬菜在粵港澳大灣區有口皆碑,不愁銷路。”祥豐農業種植基地負責人曾華漢對硯山出產的蔬菜十分自信。海拔高、光照強、水土優良、全年基本無霜的自然條件,讓“硯菜”在粵港澳大灣區備受歡迎。

露天田地裡,鮮嫩的蔬菜生機盎然,工人正忙著採摘、打包、裝箱,發往千裡之外的粵港澳大灣區。下午採摘、晚上出貨,18小時運抵廣州、22小時運抵深圳,“硯菜”一路從“菜籃子”直通“菜盤子”。

“好蔬菜是種出來的。得益於‘菜籃子’工程建設的扎實推進,以現代設施農業為引領,‘硯菜’供應有了持續可靠保障。”硯山縣農業農村和科學技術局有關負責同志介紹。

隨著鬆南、中康、興發、聯興等新型農業經營主體落戶硯山,7萬畝規模化蔬菜基地拔地而起。“從提籃小賣到販菜批發再到成為粵港澳大灣區的穩定供應商,從零星種植到規模發展,從‘我種啥你銷啥’到‘市場需要啥就種啥’,思路一變,農業產業高質量發展的路子更寬了。”曾華漢感慨道。2024年,硯山縣預計完成蔬菜種植26萬畝,實現產量33.8萬噸、產值12.4億元,供應上海等省份、粵港澳大灣區等地區、東南亞國家的蔬菜達19.8萬噸。

“今年,縣裡蔬菜種植面積增加了2萬畝。”面對激烈的市場競爭,曾華漢計劃,“接下來要在田間管理上多下功夫、提質增效。”

為保証糧食安全,以地養地培肥地力,促進下季蔬菜高產、高質、高效生產,硯山縣探索出了“蔬菜+玉米制種”“蔬菜+甜玉米”的生產經營模式,夏秋進行玉米生產,冬春露地蔬菜種植,提高耕地復種指數,實現了公司盈利、農民增收、產業增效。

一個果 托起山鄉致富夢

在硯山縣維摩鄉幕菲勒村,一條筆直的硬化道路將山間坡地一分為二,左邊成片的藍色光伏發電板整齊排列,源源不斷地產生清潔電能﹔右邊連片溫室大棚裡,一顆顆藍莓綴滿枝頭,搶鮮上市。

過去,維摩鄉是硯山縣土地石漠化最嚴重的地區,休耕面積1.22萬畝、佔全縣面積的61%,守著石頭山過了半輩子的村民不在少數。而今,藍莓產業扎根於此,荒山披綠,產業生金。

走進雲南普者藍農業科技公司維摩鄉黑魚洞農場藍莓基地,一座座種植大棚整齊排開,一眼望不到頭,園區道路兩旁噴灌設備將水噴洒在空氣中。“這是為了防止路過的車輛揚起灰塵污染了果子。”該基地技術負責人顏永洋解釋道,在園區,這樣的現代化農業設施隨處可見。

隨著農業數字化生產模式的快速發展,園區搭建了設施藍莓智能化栽培系統,對水肥配方進行智能化配比自動調整灌溉策略,實現藍莓栽培的精准灌溉。“選對好品種、找准好模式、革新栽培技術,我們的藍莓不僅品質產量俱佳,還能在國內其他產區及進口藍莓的空窗期上市。”顏永洋說。近年來,光筑集團、莓隆鎮、拜瑞等企業接連落地硯山,建設萬畝高原特色基質栽培藍莓現代產業園,全縣已種植藍莓12398.9畝,每年預計有1.8萬噸藍莓鮮果從硯山運出走向全國。

萬畝藍莓基地的建設,不僅每年為群眾帶來2000余萬元的土地流轉租金收入,還成為吸納當地富余勞動力的有效渠道,每年可吸納就業30萬余人次,預計為群眾增加務工收入3億元。

郁郁蔥蔥的果園裡,農民成為現代農業的產業工人。“旺季每天能賺200多元,還能就近顧家。”維摩鄉炭房社區的李貴箏感嘆道。

如何讓更多村集體和農戶成為產業發展的參與者和受益者?當地還做出了新探索,全縣完善“企業+村集體+農戶”等利益聯結機制,通過代建代管、入股分紅和“企業+村集體聯合公司+農戶”等模式,帶動全縣39個村(社)發展壯大村集體經濟,預計年均為村集體增收849.5萬元。

一枚蛋 老路走出新天地

下午3點,位於硯山縣盤龍鄉翁達村委會長箐村的雲硯養殖專業合作社,一枚枚從雞舍運來的新鮮雞蛋整齊排列在智能化生產線上,經過大小頭調整、裂紋檢測、消毒工序后進行打包﹔晚上11點,運輸車滿載著鮮雞蛋發車,運往州內大小商超和全國各地。

“雞舍飼養了30余萬羽蛋雞,一天的產蛋量可達20多萬枚,每天約有兩萬斤鮮雞蛋從這裡銷往全國各地。”雲硯養殖專業合作社理事長陸雲說。

高質高產,離不開精心喂養。不同於印象中臟亂臭的養雞場,走進雲硯養殖專業合作社,現代化、智能化扑面而來:一排排標准化雞籠一字排開,蛋雞住進了6層或8層的“上下鋪”,喂養、調溫、撿蛋、糞污處理等全部實現了自動化。

“養殖場的雞吃的是當地產的玉米等原料配制的粗糧,在每天巡雞過程中,雞舍管理人員會挑選出病弱雞,然后分流淘汰或單獨飼養,確保大群健康。”陸雲介紹,養殖場產出的蛋都是無抗雞蛋,在市場上備受歡迎,還獲得了“雲南省無公害農產品”認証。

一人富不算富,從僅有50羽蛋雞到30萬羽蛋雞,從人工管護到實現自動化生產、智能化管理,這條路陸雲磕磕絆絆走了20多年,創業路上得到地方政府與村民的大力支持和幫助。

2010年,在當地政府引導下,陸雲創立了雲硯養殖專業合作社,依托“黨支部+合作社+公司+農戶”發展模式,鼓勵引導農戶將資金注入產業發展項目,並通過基地務工、技術培訓、土地流轉、飼料收購等方式幫助附近群眾增收。目前,合作社有社員879戶,帶動周邊盤龍村委會、翁達村委會、膩幾村委會、三合村委會600余戶發展養殖業。

“大家既是股東也是員工,還是供應商。”陸雲說,三重身份不僅讓農民更加關注產業發展,也穩扎穩打充實了大家的“錢袋子”。

眼下,養殖場正在建設一條全自動化生產線,建成后一個雞舍可容納10多萬隻雞,年收入達1200萬元左右,純淨利潤達120萬元。在陸雲的暢想裡,廠裡還將增加數字化管理平台,為禽蛋數智養殖裝上“超強大腦”,實現全產業鏈精准精細、提效提速。(記者 王世涵 張文峰)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量