山水畫創作,在“似”與“不似”間尋找美(談藝)

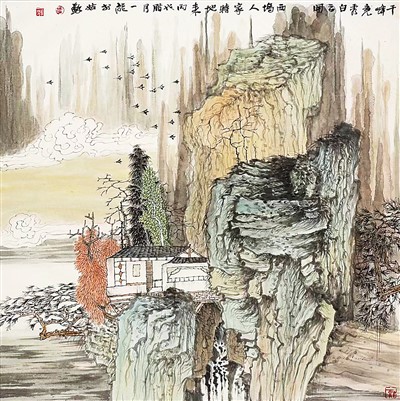

千峰競秀白雲開(中國畫)

胡一龍作

扁舟一棹歸何處(中國畫)

胡一龍作

作為中國畫種類之一,山水畫以其審美高度和深刻內涵,成為中華優秀傳統文化的重要標識。早在南北朝時期,宗炳就以《畫山水序》奠定了山水畫的理念。此后,歷代畫家創作了許多不朽的山水名作。這些作品不在於描繪山水的物理形態,而在於傳達蘊含其中的思想、情感與人文精神。

寫其形,必傳其神﹔傳其神,必寫其心。山水畫的創作,其實是心靈的創作。創作時,畫家須集中心力,忘懷萬慮,觀心見性,將自身有形之體融入天地萬物之中。內心有遼闊天地,創作者才可通山川之性情,悟山水之靈性。

我認為,山水畫的創作理念有三個境界:實地境界,這是畫家對自然世界直觀反映和寫實描繪的階段﹔動情境界,畫家開始融入自己的情感和理解,使畫面更具藝術感染力和表現力﹔象外境界,畫家逐漸超越具體物象,轉向對更深層次的文化、歷史、精神的表達。這三個境界展現了藝術創作的可能性。

山水畫講究天人合一、形神兼備,需要創作者心有萬象,“外師造化,中得心源”。其創作理念體現了中國傳統文化和藝術精神,主要概括為以下幾方面:

寫意精神。中國畫創作強調寫意精神,這裡的“寫”是指以帶有審美性的點、線、面作為手法﹔“意”則是通過藝術家的理解與感受獲得的“物我相融”的“意”。

物我相融。這是山水畫創作中的一個重要觀念,它意味著藝術家將自然物象視為情感載體,通過藝術手法將其轉化為具有特定情感和審美理想的意象。

詩意表達。詩意是中國山水畫的靈魂,每個時代的山水畫都蘊含著人們對美好生活的向往和理想追求。藝術家通過畫筆記錄現實生活,同時表達對生活、夢想的追求。

整體感與造型感。山水畫的創構理念強調整體感和造型感,追求畫面中各個部分之間的統一性、協調性以及線條、形狀、比例等方面的美學效果。同時,畫面中的虛實關系、韻律美、空間美也是創作時考量的重要因素。

可見,山水畫的創作理念不僅關注自然景觀的寫實表現,更注重通過畫面傳達畫家的情感和思想。

畫家的筆墨滲透著他們對人生乃至世間萬象的認識和思考。他們在創作中無論是追尋小橋流水、寧靜致遠的世外桃源,還是追求“蟬噪林逾靜,鳥鳴山更幽”的空靈意境,抑或是表現大開大合、氣勢雄渾的宏大景象,其實都是對自然物象的一種理解和對環境的藝術再造,是對自然界“美”的藝術詮釋和意境追求。

面對大自然萬千氣象,藝術家筆下所表現的並不局限於一山一石、一草一木、一花一鳥,更不是將自然景物簡單照搬復制,而是在紛繁的自然景物中尋找能與之共情的心靈意象,以筆傳意,以意抒懷,寄托個人情思,並在似與不似之間尋求“美”的落腳點。

宋代文豪蘇東坡有詩雲:“論畫以形似,見與兒童鄰。賦詩必此詩,定非知詩人。”此詩句體現了他“不求形似、但求意境”的繪畫理念。近代畫家也不乏對物象寫意的高論,如齊白石說“作畫妙在似與不似之間,太似為媚俗,不似為欺世”﹔黃賓虹說“畫有三:一、絕似物象者,此欺世盜名之畫﹔二、絕不似物象者,往往托名寫意,亦欺世盜名之畫﹔三、惟絕似又絕不似於物象者,此乃真畫。”

古往今來的大家從不同角度闡述了對物象寫意的理解,從中可以看到,藝術家在觀察客觀物象之后,潛移默化地將物象進行取舍與概括,使眼觀的物象轉化為胸中的圖像,而胸中的圖像又並非完全是眼中的物象,筆隨意走,在創作中變有技巧為無技巧,變有法為無法,在有形中尋找無形,在似與不似之間創造出神妙的意境,達到“心忘乎手、手忘乎筆、物我兩忘、心意雙通”的境界。這想必就是山水畫創作的極高境界吧。 (作者系清華大學美術學院書畫高研班導師)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量