如果每個新物種都上熱搜,我們欠這個實驗室600多個

2016年以來,中國科學院昆明植物研究所東亞植物多樣性與生物地理學重點實驗室共發現600余種新物種。當不少新物種頻頻登上熱搜時,這個實驗室的科學家幾十年如一日甘坐“冷板凳”。可從“毒蘑菇圖鑒”到“羊肚菌自由”,背后都有這個實驗室的身影。他們說:農民種地、工人做工,分類學家就該發現新物種。記者聯系採訪時,報道對象卻提出:“能不能呼吁下重視生物分類學?”

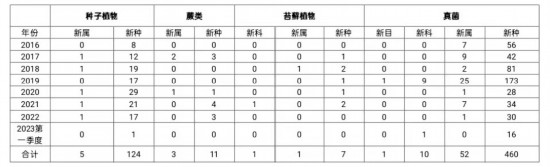

中科院東亞植物多樣性與生物地理學重點實驗室2016至2023年1季度發現新物種統計。合計:新目1個,新科11個,新屬61個,新種602個。

新物種與其說是找到的,不如說是碰上的

一年發表大型真菌1個新屬、30個新種,可實驗室主任楊祝良研究員對2022年的真菌分類工作卻語帶不滿:“對上一輩人來說,這樣的新物種數量或許已經不低,但隨著分子生物學技術的運用,一年發現五六十個新物種並不難!”

鮮為人知的是,對大多數分類學者來說,新物種與其說是找到的,不如說是碰上的,除非是為了開展某個區域物種調查,很少有分類學者會專門去野外找新物種﹔偶爾發現疑似新物種,能讓分類學者興奮半天。

楊祝良研究員在野外考察。王元兵攝

“發現新物種往往是研究成果的‘副產品’,實驗室的大多數新物種都是為了研究清楚某一個類群物種的親緣關系和演化過程時碰巧發現的。”中國科學院昆明植物研究所陳俊通博士說,物種數量眾多,科研人員往往會將某一個屬或者某一類物種作為研究對象,進而通過查文獻、看標本、進行分子測序等方式,確定各個物種之間的親緣關系。目前,陳俊通手頭仍有近10個紫堇屬疑似新類群尚未發表。

西藏察雅的糙果紫堇 Corydalis trachycarpa。陳俊通攝

隨著分子生物學技術的發展,基因測序可以委托給第三方,但樣本搜集、文獻梳理卻隻能靠科研人員自己來。穿山越嶺踏遍迢迢山水,埋首故紙查閱海量文獻,物種分類的過程其實枯燥又乏味。不少老物種發表時,隻有簡單的形態特征和分布區域文字描述,分類學家為了找到特定的物種,往往隻能按照模糊的記載去最初的發現地採集標本。

冷板凳坐不熱,也要耐得住寂寞

“從事我們這個行當,發現發表新物種是個再正常不過的事情。發現新物種是工作常態,也是我們的職責所在。”在楊祝良看來,農民種地、工人做工,分類學家就該發現新物種。

隨著聯合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會在昆明的召開、國家層面《關於進一步加強生物多樣性保護的意見》出台,生物多樣性保護在中國日益“主流化”,越來越多公眾開始關注新物種發現和保護。

陳俊通博士在四川甘孜野外清理植物標本。張信堅攝

上世紀八十年代,楊祝良跟老師去野外採集標本,為了避免真菌發霉腐爛,必須烘烤標本。“那時候隻能用炭火烤,烤不干容易腐爛,一不小心烤過了又會‘灰飛煙滅’。后來出國見到國外同行用電烤箱烤,羨慕得不得了。回國時帶了一個回來,平時舍不得用。”那幾年,隻要是出國交流,楊祝良都會帶個烤箱回國。如今,學生們點下鼠標下單,快遞很快就會送貨上門。

“不知道老物種,怎麼分辨是不是新物種?”陳俊通說,“不管是積累實驗材料還是閱讀文獻、分析標本,物種分類注定是個需要長期積累才能見效的工作。”陳俊通介紹,自己的不少實驗材料並非自己採集,而是來自其研究組的長期積累,這極大節省了自己的時間。

馬文章博士在野外尋找苔蘚。

中國科學院昆明植物研究所苔蘚植物研究人員馬文章博士一年要採集上千份標本,他說:“其實大部分標本比科研人員要坐更長時間的冷板凳,冷板凳坐不熱,也要耐得住寂寞。”

繪制“生命之樹”,並非多此一舉

“繪制‘生命之樹’不僅有科學意義,還有很大的應用價值,並非多次一舉。”楊祝良說。

一個物種,一個產業。中國實現“羊肚菌自由”,離不開研究人員對羊肚菌物種分類的研究。楊祝良團隊研究發現,經歷過第四紀冰期的羊肚菌更喜歡低溫,因此羊肚菌不適合在高溫區域種植﹔隻有腐生型的羊肚菌物種才能用於栽培,最容易人工栽培的物種是梯棱羊肚菌、六妹羊肚菌等,從而為產業化育種指明了方向。

一個新種,挽救眾生。得益於“毒蘑菇圖鑒”,近年來國內因為誤食劇毒野生菌死亡的人數得以大幅度下降。為了減少誤食野生菌中毒事件,楊祝良團隊繪制“毒蘑菇圖鑒”,提出“頭上戴帽,腰間系裙,腳上還穿鞋的蘑菇不要吃”等口訣。

致命鵝膏Amanita exitialis。蔡箐攝

“近幾年在雲南採集樣品的時候,在村庄周邊已經很難見到劇毒鵝膏菌了。我們拿著劇毒鵝膏菌的照片問當地村民有沒有見過這種菌子,他們都會說這種菌子有毒,不能吃。”蔡箐副研究員說,隨著科普深入人心,不少村民發現劇毒鵝膏后,因為擔心孩子或者牲畜誤食,都會直接銷毀掉。

形態各異的虎耳草屬植物。張信堅 陳俊通攝

物種的科學分類還將直接影響對物種瀕危程度的正確評估和有效保護。分析發現,滇東南區域的卵心葉虎耳草其實是較為稀有的蒙自虎耳草,而四川和雲南北部的種群為另一個廣布物種水楊梅葉虎耳草。除了採集標本,中國科學院昆明植物研究所張信堅博士小心翼翼地採集了幾株活體帶回昆明植物園,如今,已有十幾株蒙自虎耳草成活並向公眾展示。

分類學家成了瀕危動物,同樣需要呵護

“我們到底有多少物種、這些物種分布在哪些區域、珍稀瀕危程度如何,並不清楚。如果連家底都不知道,還怎麼談保護和如何利用呢?”楊祝良說,物種分類是生物資源保護利用的基礎性問題。

“大的科屬、明星類群還有研究者,但一些小類群面臨后繼乏人的局面。”實驗室向春雷研究員表示,在當前多以高影響因子論文為主要依據的考評體系下,發表一個新種對於科研人員的職稱晉升等並沒有多少幫助,分類學特別是傳統分類學研究面臨十分被動的局面。

向春雷研究員帶領學生在野外考察。

“在物種分類領域,耗費十幾年才能研究清楚一個類群,這是常態。這背后既需要科研人員熟悉舊物種,也需要不斷搜集、積累標本等材料,但年輕學者為了自身成長考慮,很難等待十幾年才出成果。”楊祝良說,“團隊合作、代際傳承,才能一定程度上破解經費不足問題。實際上,實驗室的成功,既來自團隊成員之間對標本的分享,也離不開幾代生物分類學家的積澱。”

楊祝良和學生們在工作中。

年輕人的興趣,或許同樣可以回答“分類學家從哪找”。張信堅博士說,之所以選擇虎耳草屬植物作為研究對象,主要是因為興趣。“虎耳草的花不大,花期也不長,作為園藝植物潛力也不算大,但我還是覺得它很特別,想搞清楚這類物種如何演化的。這就好比我們去探索宇宙,探索本身就是意義﹔坐在屋子裡的我們,依然想知道屋后的林子裡有什麼。”

楊祝良表示:“還有那麼多新物種還未被研究和認識,生物分類學者不會沒活干!”

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量