雲南大學古生物研究院馮卓團隊揭示植物感夜性起源機制

2.5億年前的大羽羊齒晚上愛“睡覺”

人民網昆明2月16日電 (記者程浩)有些植物擁有一種神奇的能力,即它們的葉片在白天展開,而在夜晚合攏或下垂,這種能力稱為植物感夜性。千百年來,植物葉片這種規律的周期性運動現象一直吸引著人們的廣泛關注。1880年,查爾斯•達爾文在其巨著《植物的運動本領》一書中,形象地稱這種現象為“植物的睡眠運動”。然而,由於缺乏化石証據,人們至今對葉片“睡覺”習性的起源與演化歷程一無所知。

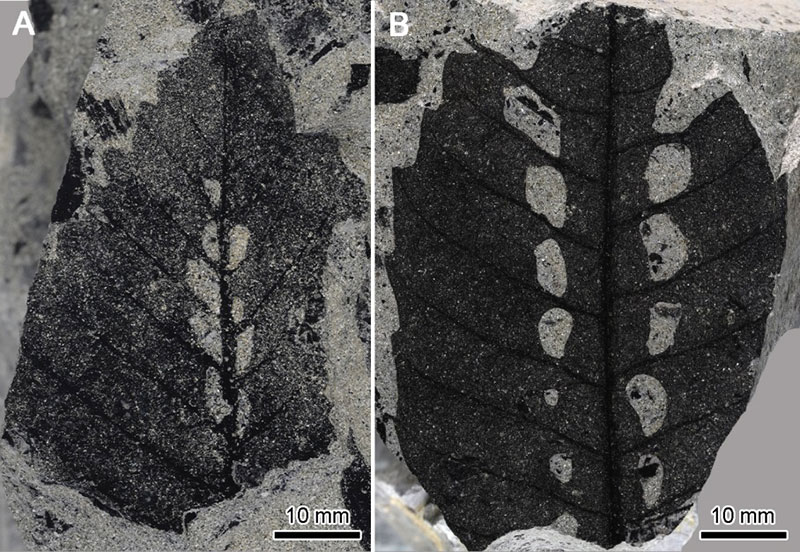

2.5億年前的大羽羊齒植物。雲南大學供圖

雲南大學古生物研究院馮卓團隊,利用一種獨特的昆虫咬蝕結構巧妙証實了化石植物存在感夜性,首次為葉片“睡覺”習性的起源與演化提供了重要線索。2月16日,該研究以《化石葉片上特殊的昆虫取食揭示了感夜性的趨同性起源》為題,在線發表於國際知名學術期刊《當代生物學》上。雲南大學植物古生態團隊帶頭人馮卓研究員為論文的第一兼唯一通訊作者,研究得到中國科學院戰略性先導科技專項、第二次青藏科考、雲南省“雲嶺學者”專項等項目及雲南大學資助。

馮卓等在採集於雲南曲靖2.5億年前的兩種大羽羊齒類植物(單網羊齒屬)葉片上發現一種對稱排列在葉片中脈兩側的昆虫咬蝕結構,該咬蝕結構在形態和大小方面呈現出一定的規律性差異,即越靠近中脈或越靠近葉片基部時,中脈兩側的咬蝕結構形態、大小差異越顯著。

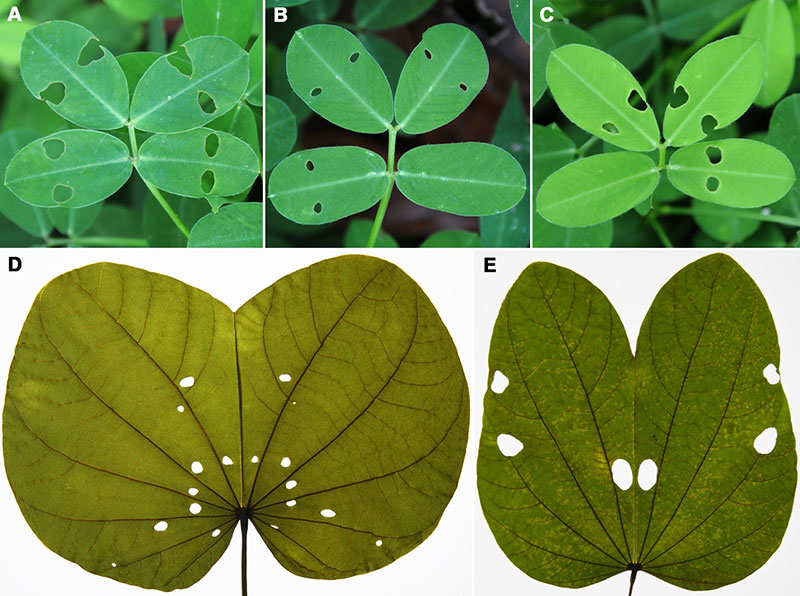

通過與現生植物的廣泛對比研究,馮卓等發現化石昆虫咬蝕結構與感夜性植物葉片合攏時被昆虫取食留下的結構一致,因此提出大羽羊齒類葉片上的昆虫咬蝕結構是其沿中脈合攏時形成的,即証實了該化石葉片具有感夜性運動。

現代具有感夜性的豆科植物。雲南大學供圖

大羽羊齒類植物是繁盛於約3億年前至2.5億年前古地中海(古特提斯洋)沿岸熱帶—亞熱帶地區一類非常神秘的植物,主要分布於今天的東亞、東南亞等地區的二疊紀地層(少量出現在西亞、北美西海岸),其中我國產出的大羽羊齒植物化石標本最豐富、多樣性最高。大羽羊齒類植物以單生或羽狀復生的大型葉片、多級網狀脈序為特色,與當今的雙子葉植物葉片具有非常類似的葉型結構。盡管多數古植物學家認為大羽羊齒植物屬於種子植物,但由於缺乏對其繁殖器官的深入認識,大羽羊齒類植物的分類位置一直存在激烈爭論。尤其是在其莖干中發現了被子植物普遍具有的輸導組織——導管結構,更增加了大羽羊齒植物系統分類位置的神秘色彩。

目前,最早的被子植物化石出現於1.2億年前的白堊紀早期,而馮卓等前期研究表明,大羽羊齒類植物在2.5億年前的二疊紀末生物大滅絕事件發生后就完全滅絕了。被子植物出現與大羽羊齒植物滅絕之間存在著近1.3億年的時間鴻溝,表明兩類植物之間或不存在任何親緣關系。在今天的植物界,除了蕨類植物中存在一例可靠報道外,感夜性現象全部出現於被子植物,尤以豆科和酢漿草科植物最為普遍,而在其他植物類群中尚未有確信發現。因此,馮卓等提出植物葉片的“睡眠運動”可能在不同植物支系中存在多次獨立起源,代表了一種趨同演化的結果。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量