普洱江城:從瑤山蝶變看“直過民族”的小康新生活

7月的陽光,暖暖地洒在幸福的瑤山。

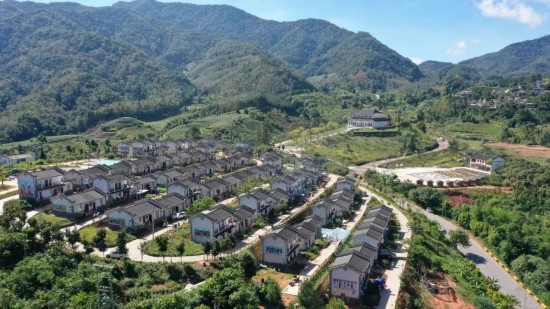

走進易地扶貧搬遷安置點——干田團墩,村口“永遠跟黨走”的牌板映入眼帘,青綠色的萬畝生態茶園環繞四周,村旁一條彩色的公路蜿蜒而過,整潔的小樓拔地而起,描繪著瑤族習俗、瑤族服飾以及瑤族群眾生活場景的彩色牆體成為一道靚麗的風景,一個嶄新的搬遷新村映入眼帘。

干田團墩地處象腳山下、漫連河畔,是普洱市江城縣康平鎮瑤家山村的一個村民小組,居住在這裡的瑤族屬於“直過民族”,他們一躍千年,乘著脫貧攻堅的東風快步邁入了小康生活。

已經連續任職14年瑤家山村黨總支書記的張學良便是干田團墩變遷的見証者和親歷者,目睹了瑤族群眾刀耕火種的辛勞,經歷了脫貧攻堅的艱辛,更感受了瑤山蝶變后的幸福,從下山到住進樓房,從飢寒交迫到豐衣足食,從貧窮落后到小康生活,張學良歷歷在目。

搬遷安置“啟新篇”

傳說,清末民初,一群為躲避官匪和瘟疫而從廣東、廣西一路遷徙的瑤族先民,來到江城后,以十二團墩為中心選擇定居,他們發現在深山裡有一塊巨石,形似象腳,便認為這裡就是他們夢想的家園,於是就圍著這個叫象腳山的地方棲息下來。

“搬遷以前,用水、用電、出行各方面都不方便,收入來源單一,隻能是靠山吃山,開墾山地、牽牛耕地、種植旱地作物,而且有牛的人家還很少,大部分人僅僅是用自己手工制作的鋤頭、鐮刀、斧頭來耕作,這種傳統的刀耕火種的生產方式難以維生。”回憶起脫貧前的生活,張學良深有感觸。

現在正值雨季,洪災汛災多發的季節,張學良卻再也不用為干田團墩瑤族群眾的洪澇災害犯愁,“搬遷之前,每到雨季,我們就經常得在王納碑村民小組、六家社村民小組、老象腳村民小組(搬遷至干田團墩前的小組)之間往返跑,他們居住的地方陡峭,山體滑坡、山洪災害嚴重,交通不便,沿著泥巴小路上去,每次回來膝蓋以下的褲子是看不出顏色的。”

因地質滑坡災害嚴重、飲水困難等種種原因,2019年,瑤家山村王納碑村民小組、六家社村民小組、老象腳村民小組及中平村干龍洞村民小組的71戶295人集中搬遷至干田團墩,昔日瑤山由此開始蝶變新生,瑤家山村也於2022年12月被命名為“第四批全省民族團結進步示范單位”。

易地搬遷,只是干田團墩邁出的第一步。在“搬得出”的基礎上,如何帶動瑤族聚集區經濟社會發展和思想觀念轉變,讓搬遷群眾“留得住”並且“能致富”,成為搬遷后各級黨委、政府思考謀劃的重點。

后續幫扶“謀發展”

作為“直過民族”,由於長期處在封閉狀態,生存條件惡劣,受教育程度低,普遍無發展意識,貧困程度深、脫貧難度大,“等靠要”思想嚴重……一系列的問題擺在瑤山發展的面前。

聚焦“直過民族”能力素質提升、勞務輸出、安居工程、特色產業培育和基礎設施改善,因村因戶施策,江城縣牢牢把握“搬得出、穩得住、能致富”的根本要求,持續做好易地扶貧搬遷的“后半篇”文章,先后投入300萬元資金,購買215畝優質茶地作為村級集體資產,按照戶均3畝平均發包給貧困戶,實現戶均年增收6000元﹔堅持穩就業促增收的原則,依托大過嶺茶廠和瑤嶺茶園建設扶貧工廠,開發採茶崗位45個,解決45戶貧困農戶持續穩定增收問題。

針對瑤族群眾內生動力不足、住新房守陋習等問題,邀請縣農科、林草等部門專業人員為瑤族群眾開展茶葉提質增效、堅果種植、沃柑種植等技能培訓,並就電子商務、養成教育、扶貧知識、內務整理、感恩教育、禁毒防艾等方面開展培訓,對瑤族婦女舉辦“好媳婦”培訓班,讓瑤族群眾逐步摒棄“等靠要”思想,培養健康生活理念,營造出民族團結進步的良好氛圍。截至目前,針對瑤族群眾共開展各類培訓21期,覆蓋867戶1512人。

為了增強瑤族群眾的思想意識,凝聚群眾力量共同發展,江城縣堅持黨建引領,在干田團墩設立黨支部,把8名思想堅定、團結上進、熱心服務的人員發展為黨員,帶頭團結群眾,定期不定期開展學黨史講黨課,使群眾了解黨史,擁護黨的領導。以黨支部為核心,組織群眾以歌舞為載體,積極與周邊各族進行文化交流,促進各民族文化上的相互認同,並帶領群眾與周邊各民族交流與合作,在種植茶葉、香蕉、堅果,養殖黃牛等方面互相交流經驗,形成了經濟上的相互依存。

“女人孩子也會出遠門了,洗衣機、電冰箱、電磁爐這些家用電器,還有摩托車、拖拉機,現在基本家家戶戶都有了,有一部分人家還買了小轎車,昔日點煤油燈、住茅草房、吃柴火飯的日子再沒有了。”這些變化張學良全部看在眼裡。

文化繁榮“助振興”

干田團墩的瑤族屬於瑤族四大系列之一盤瑤支系的藍靛瑤,有著獨特的支系特征,擁有原生態的民俗、服飾、語言、舞蹈、飲食等瑤族傳統文化。

沿著村內道路走,映入眼帘的便是豐富多彩的民族文化牆,其中一幅畫上,正在為一名青年男子舉行男人成人儀式——“度戒”,“度戒”會在瑤族男子八歲到十六歲之間舉行,弟子要跟隨師傅過火海、上刀山、登上“丹天台”,象征受戒弟子經過艱苦考驗洗禮后的脫胎重生,是瑤族青少年步入社會的第一堂課﹔再往前走,可以看到刀耕火種的生活場景以及鋤頭、鐮刀、斧頭等農用工具﹔旁邊一幅瑤族婦女在織布染布的畫栩栩如生,染織業是瑤族最傳統、最基本的手工業,瑤族服裝均用自染的土布制作,有一套完整的藍靛印染技術傳承至今﹔瑤族群眾載歌載舞的歡快圖景引人注目,瑤族舞蹈基本是用來祭祀的禮儀舞,分盤王節舞和度戒舞兩類,鼓、歌、舞常常融為一體,主要有長鼓舞、銅鼓舞和陶鼓舞﹔最后看到的是“盤王節”的盛景圖,“盤王節”又俗稱“跳盤王”“還盤王願”,是瑤族祭祀祖先盤古、盤庚、盤瓠的重大節日,也是瑤族眾多節日中最盛大的節日。

聚焦瑤族的傳統文化,江城縣在搬遷安置點項目建設時,便投資3981.58萬元,一體建設瑤族文化傳承館、盤王文化廣場、傳統特色民居、游客服務中心、茶園觀光體驗區等基礎設施,把干田團墩打造為集“瑤族文化傳承、鄉村民俗旅游、民族團結示范”功能為一體的民族文化生態旅游基地。

干田團墩的小組長鄧慶文,2011年便被評為普洱市市級非遺項目民族(瑤族)文化代表性傳承人,作為一名黨員,他主動作為,帶頭開辦瑤族文化傳承班,組織民族文藝隊,以民族歌舞等文化為載體,帶領瑤族群眾與鄰近的整董鎮曼灘村傣族、勐烈鎮半坡村哈尼族、國慶鄉田房村彝族等交流學習民族文化傳承和民族團結進步創建的經驗做法,於2020年成功舉辦了干田團墩首屆盤王節。

“在旅游服務中心,有11個瑤族文化傳承人從事瑤族民族服飾、民族工藝品等制作,主要用來支持鼓勵10戶農戶發展瑤族服飾、手工藝品、農特色產品等經營銷售,讓群眾從文化傳承中汲取經濟發展的力量。下一步,我們還打算通過電商平台、直播帶貨這些方式,把我們的文化產品帶到更遠的地方。”談起文旅融合發展的情況,張學良信心滿滿。

江城縣通過易地扶貧搬遷安置,將“搬得出、穩得住、能致富”作為工作主線,通過黨建引領,讓“憂居”變“優居”,用心關愛用情幫扶,實現了貧困群眾生活有家園、就業有門路、發展有保障,干田團墩的成功案例便呈現了“直過民族”脫貧致富的“江城模式”。

來源 :江城發布

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量