“只要我們記得,他們便永遠活著”(抗戰烽火中的華僑華人)

——南僑機工后人講述父輩回國參與抗戰的故事

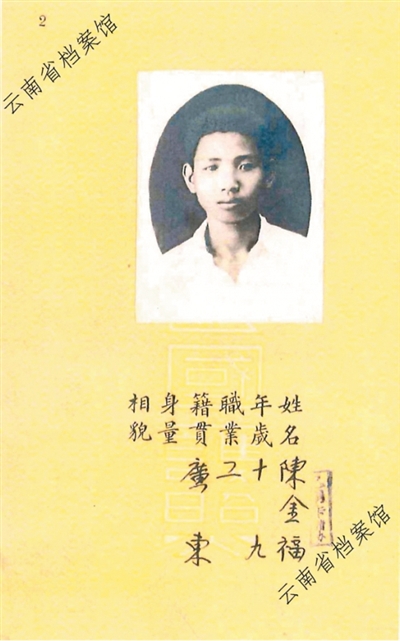

南僑機工陳金福回國時的護照相片(現藏於雲南省檔案館)。受訪者供圖

陳渝萍展示父親陳金福回國時的護照相片。田雨軒攝

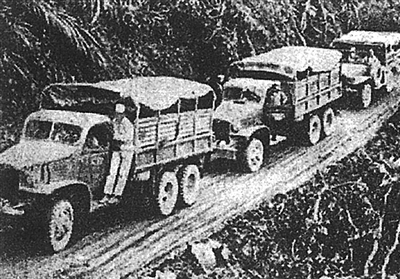

南僑機工駕車行駛在滇緬公路上(資料照片)。新華社發

“這條路,總讓我情不自禁地覺得,父親離我很近。”穿越大半個中國,在北京定居了20年的陳渝萍,每年都會千裡迢迢前往滇西南。她的父親——南僑機工陳金福就葬在滇緬公路邊。

今年8月,陳渝萍開車來到滇緬公路走走看看,一路都是高速路、柏油路。“80多年前走這段路,我的父親開車要七八天,現在只要八九個小時。真是滄海桑田一樣的變化!”

在中國抗戰史上,南僑機工是一個感人至深的群體。抗戰時期,3200多名東南亞華僑青年,響應愛國僑領陳嘉庚號召,報名參加南洋華僑機工回國服務團,以自己的生命、鮮血和汗水,在華僑愛國史上譜寫出壯麗篇章。來聽南僑機工陳金福之女陳渝萍講述父輩的抗戰故事。

勇闖四個“生死關”

在滇緬公路奔波,南僑機工平均駕車行駛一公裡,就有人犧牲在路上

陳金福,廣東惠陽人。6歲時,他和姐姐跟隨父親逃荒離開了家鄉,途中父親病故,姐弟失散。陳金福幾經飄零,來到南洋,11歲進入汽車修理廠當學徒。在加入南僑機工前,他一直在南洋晶華汽車修理廠做機修工。

抗戰期間,中國沿海口岸及對外交通要道先后淪陷,1938年新開辟的滇緬公路,成為戰時中國唯一的國際救援物資輸送通道。但難題隨之而來,當時國內嚴重缺乏熟練的汽車駕駛員和修車技工,導致大批物資難以運送回國。愛國僑領陳嘉庚隨即發布通告,在南洋公開征募機修人員和司機回國救援。短短數月間,3200多名青年報名,他們當中既有富商子弟,也有技術工人,有橡膠園園主,也有出租車司機,都在南洋過著比較安穩的日子。“明知回國困難很多,明知就是上前線,但我的父親毅然報名。”陳渝萍說。

陳金福是第八批從新加坡回國的。他們先到越南,從越南坐火車到達雲南昆明。在昆明經過培訓,再分到各個運輸大隊。

當時新修成的滇緬公路全長1146公裡,由雲南昆明直達緬甸臘戍。駕車運輸物資,修理損壞車輛,是南僑機工的主要工作。然而,這個工作極具挑戰。當時在這條路上,要闖過四個“生死關”。

第一關是險路關。陳渝萍說,這條路跨越6座高山、3條大河,盤山路多,坡度大,很多地方是大角度的急轉彎,一不留神就可能翻車。“我的父親說,當時流傳一句話,‘初一翻車,十五到底’,一輛車掉下去,要15天才能落地,可想那裡的山高谷深。”

第二關是雨季關。陳渝萍說,這條路屬於突擊建成,歷時僅9個月,是雲南各族群眾用“螞蟻搬家”方式鑿出來、挖出來、堆出來的,路基未穩。滇緬多雨,一到雨季,被重車壓過的路面坑窪不平,泥濘塌方,險象環生。

第三關是瘴瘧關。當地氣候復雜,毒蚊猖獗,惡瘧流行。陳渝萍說,當時南僑機工需要與瘧疾做斗爭,“這種病一發作,冷熱交替,冷的時候恨不得把所有東西裹在身上,一會又熱起來,熱得人把身上衣服都脫掉,在地上打滾。由於缺醫少藥,又牽挂著車上物資,機工們只能靠身體硬扛過去。”

第四關是空襲關。為封鎖滇緬公路,日軍常派飛機空襲、轟炸。雲南檔案館至今還收藏著1941年8月16日陳金福的幾頁檢修車表,上面清晰地寫明:7月18日,陳金福為避警報,覆車田中致損。陳渝萍說,有的機工甚至在轟炸中車毀人亡。

抗戰期間,1000多名南僑機工獻出了生命。“父親說,平均起來算,他們每行駛一公裡,就有戰友犧牲在這條路上。”陳渝萍說。

練就過硬駕駛汽車和修車本領

別人不敢開的爬山路,他們敢開﹔只要聽聽汽車聲音,他們就知道汽車哪裡出了問題

“同學們,別忘了我們的口號,運輸能救國,安全第一條……開啊!哪怕到處敵機大炮,寧願死,不屈撓……”這首振奮人心的《運輸救國歌》,曾傳唱於南僑機工之口,回蕩於滇緬群山之間。

陳金福和戰友們靠著過硬本領、戰勝困難的英勇無畏,更懷著一顆報效祖國的赤誠之心,戰勝運輸途中的種種困難。

南僑機工駕駛的車輛多為華僑援助的美國道奇車。運輸途中沒有旅館,他們只能在車上過夜,因此這些車又被叫作“道奇旅館”。“當時每個司機都會攜帶一塊木板,作用很大。”陳渝萍說,由於貨車內部空間非常狹窄,基本上堆滿了物資,隻有這木板可以在司機睡覺時當床。遇到路面不平時,可以鋪上木板﹔路面過窄時,則可用來加寬路面。

滇緬公路開通后,幾乎所有的卡車都裝上了一種淋水裝置。如今一些山區公路兩旁,還有很多挂著加水招牌的小站。陳渝萍說,山路既滑又陡,且燃油緊張,一些司機下坡時為節省油料,把擋挂在空擋上,時間一長,剎車極易失靈。人們后來發明了淋水裝置,在車外面臨時裝一個水箱,加一些管子,通到車底,將水淋到剎車片上,使它不容易發熱。

為躲避日軍飛機轟炸,南僑機工還進行過夜間關燈行駛。據陳渝萍介紹,通常由兩人牽一條長4米、寬1米的白布在公路行走,車輛跟著白布指引慢慢行駛,即使有日機飛來偵察,也隻會當成反光的路面。

在多次磨煉中,陳金福和戰友們練就了過硬的駕駛和修車本領。陳渝萍說:“一些外國司機不敢開的爬山路,我的父親和戰友們敢開﹔為確保行駛安全,他們眼觀六路、耳聽八方,有時只要聽聽汽車的聲音,就知道汽車哪裡出了問題。”

1939年至1942年,南僑機工共運送了約50萬噸各類物資,主要包括槍彈、汽油、輪胎、面粉、醫療器械及藥品等。

“國家需要之處,便是我們奉獻之地”

抗戰勝利后,1000余名南僑機工選擇留在國內,為祖國建設出力

在滇緬公路上,當時除了南僑機工,還有其他車隊。陳渝萍說,南僑機工的車最好辨認,因為他們的車輛總是整潔干淨的。“跑完一趟車,父親和戰友們第一件事從來不是休息,而是立即檢修、清潔車輛,保証車輛可以正常行駛,隨時待命。”

陳金福這種對工作細致認真的態度,深深影響著他的子女。陳渝萍說,父親常教育子女:細節決定成敗。自己做的事情,要隨時打理好,不要給后面接手的人添麻煩。“我父親開的車輛,從來都是保持著非常好的狀態。”

抗戰勝利后,1000余名南僑機工選擇留在國內,陳金福是其中之一。憑借戰時積累的豐富經驗,南僑機工分散到全國各地的交通運輸、工程建設和機械修理等領域,很多人成為寶貴的技術骨干。

在祖國建設中,陳金福的技術專長得到了充分展現。

陳渝萍說,在貴州安順參與一項重點工程建設期間,一次,工地上兩台關鍵塔吊同時發生故障,工程陷入停滯。在眾人一籌莫展時,她的父親主動請纓檢查,及時排除了故障。

在山西長治工作期間,面對柴油車維修的技術瓶頸,陳金福自制柴油機大泵試驗台,持續鑽研,最終攻克了柴油車大泵檢修難題。

陳渝萍說,在平時與家人相處中,父親將功勛深藏心底,如同對待一件尋常舊事。

“對於回國參戰和留在國內,父親這樣解釋:國家需要之處,便是我們奉獻之地。”陳渝萍說。

把南僑機工的愛國精神傳承下去

有的人長期守護紀念館﹔有的人尋訪南僑機工后人,補錄口述歷史

今年4月,陳渝萍與十余位南僑機工二代、三代后人,來到位於雲南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市畹町鎮的南洋華僑機工回國抗日紀念館,參加了一場清明祭奠儀式。百余名畹町中學學生和多方面代表,聆聽南僑機工后人講述父輩的故事。

陳渝萍與家人做了精心准備,有的講述歷史事跡,有的分享感悟啟示,共話“幸福來之不易”。“學生、老師及與會人員非常投入,完全沉浸在那段烽火歲月中。”陳渝萍說,“大家都被南僑機工的愛國情懷和英勇故事深深感動。”

讓陳渝萍感動的是,越來越多人加入追尋南僑機工歷史的行列中。例如歸僑楊國賢和姚盈麗夫婦,自2000年起投入南僑機工歷史的搜集整理工作,他們走遍雲貴高原,遠赴東南亞,尋訪史料、收集証物。即使在確診肺癌后,楊國賢仍堅持完成了《南僑機工英名錄》的編纂出版。在畹町,南僑機工后代長期守護著紀念館﹔有的人尋訪其他南僑機工后人,補錄口述歷史。

在筆者採訪時,陳渝萍家中來了一位客人——北京市僑聯馬來西亞歸僑聯誼會前會長王宇紅,她的家族中有多位投身僑務與抗戰事業的先輩。作為南僑機工和參與抗戰的僑胞后代,他們常常聚會,重溫父輩的故事。

王宇紅說,去年,她參加“重走南僑機工滇緬路”活動,與來自新加坡、馬來西亞和中國的志願者開車自駕,重走滇緬路,探尋南僑機工遺跡。她說,“今天我們追尋和紀念南僑機工,是要銘記和傳承他們不為名利、保護家園的家國情懷。”

“只要我們記得,他們便永遠活著。”陳渝萍說,“我會繼續講述父輩和他戰友們的故事,把南僑機工的愛國精神傳承下去。”

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量