跨越時空的文化接力 各地歷史建筑活化利用巡禮

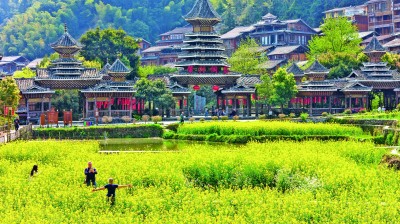

游客在貴州黎平肇興侗寨游玩。新華社發

2024年12月,北京中軸線上先農壇內的慶成宮首次面向社會公眾開放。圖為從慶成宮內宮門拍攝的正殿。新華社發

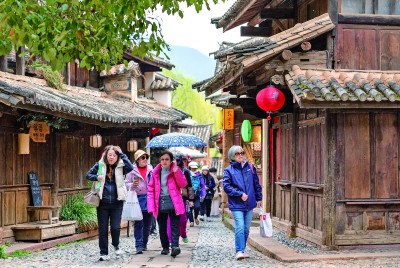

游客在雲南大理沙溪古鎮內游覽觀光。新華社發

陝西寶雞長樂塬抗戰工業遺址 資料照片

【一線講述】

編者按

“斜陽草樹,尋常巷陌,人道寄奴曾住。”歷史建筑,是諸多事件發生的“第一現場”,歷經朝代更迭、炮火硝煙,得以保存至今者,珍貴自不待言。

讓文物“活”起來,是國家發展文物保護事業的工作要求,也是近年來各地文保工作者念茲在茲的心頭事。看!古城遺址迎來了考古體驗者,博物館裡上演了沉浸式話劇,小洋樓內劇本殺玩得正酣,工業遺址又開放了設備廠房……那一片片無言矗立的宮闕樓台、斷壁殘垣,正隨著時代的發展與人們的努力,從遙遠的歷史中“走來”,“開口”講述故事,“步入”當代生活。

故壘猶在,春草又綠,寂寂偏受垂青。

沉浸式話劇重現宣南士風

講述人:北京宣南文化博物館館長 張麗娜

北京宣南文化博物館的前身——長椿寺始建於明萬歷四十年(1612年),明神宗賜名“長椿”,意在祝禱其母健康長壽。清代,長椿寺因地處宣南士鄉,周邊人文薈萃、景致怡人,逐漸演變成為仕宦文人優游唱和、祝禱禮佛的流連佳處,也見証了近代知識分子救亡圖存運動在宣南地區的蓬勃發展。2005年11月,長椿寺作為北京宣南文化博物館對外開放,成為展示宣南文化的重要窗口。

2019年8月至2023年5月,博物館閉館進行修繕與展陳提升。提升后的主展覽,對觀眾來說是有一點門檻的,講解員式的傳統展陳導覽模式,恐怕很難引起觀眾的興趣。為此,我們西城區文保中心想進行一種展陳活化的嘗試,即以戲劇導覽的形式,讓演員帶領觀眾走進宣南士鄉。於是,一部沉浸式話劇《宣南往士》開始醞釀。

《宣南往士》從劇本設計到正式演出,其實隻有短短三個月的時間。從劇本設計來說,主展覽的內容非常豐富,如何進行選題是關鍵點也是難點。我們探討了很久,最終還是選定了顧炎武“經世致用”思想影響力這一主題。家國天下是士人應有的擔當,經世致用才能實實在在地為國家和民族做事。在演員的選拔上,不同角色出場時長不同,於是我們採取了專業演員與業余戲劇愛好者搭配的方式,同時注重對素人的培養。整個創編過程,也是大家對宣南文化和士人精神品格的學習。

《宣南往士》在2023年國際博物館日宣南博物館重張開館當天首演,故事講述了主人公弘生由宣武門石額所幻化的老神仙“石額公”引領,從一個一心隻追求功名的舉子,最終成長為啟發民智的進步辦報人的心路歷程。觀眾對這種全新的導覽形式認可度很高,紛紛在社交媒體平台自發宣傳、點贊,甚至呼朋引伴二刷、三刷。2023年演出39場,觀眾近8000人次﹔2024年演出100場,觀眾2.66萬人次。演出期間,我們不斷打磨調整,陸續推出譚嗣同、沈家本、邵飄萍等幾十個新角色,融入京劇、昆曲、相聲、說唱、歌舞等多種藝術形式,讓《宣南往士》常演常新。同時,還配合不同主題推出獨立劇目,打造《宣南往士》品牌大IP。

最讓我們感到振奮的,還是現場觀眾的反饋。一位退休教師看完演出后說,這種方式達成了他一直以來希望孩子們記住歷史、傳承文化的願望。更有一些觀眾作為志願者,積極參與到演出的創作、表演中來。記得有一位年輕學子,演出結束時對我們說他是歷史專業的研究生。我們心裡一咯噔:該不是演出有什麼不妥之處?沒想到這位觀眾深深鞠了一躬,哽咽著說:“感謝你們將歷史以這樣的方式呈現,讓歷史激勵當代,感覺自己的研究更有意義了。”

現在各地都在琢磨如何讓文物“活”起來、“火”起來,我們感到欣慰的同時也時刻提醒自己,對歷史文化的守護與傳承還是應懷有敬畏之心,不能用蹭流量、博眼球的方式來追逐經濟效益,應保持學習吸納的心態,不斷創新發展。隨著00后開始走入各行各業,年輕一代有更開放的思維模式,相信會給我們帶來更多的可能。

5000年良渚融入當代生活

講述人:浙江杭州良渚遺址管理區管理委員會文化產業局局長 陳道亮

良渚文化距今約5300~4300年,是迄今發現的中華大地上最早的國家文明,也是東亞地區最早的文明遺跡。2019年7月6日,良渚古城遺址正式列入《世界遺產名錄》。申遺成功以來,我們相繼建成開放良渚古城、瑤山、老虎嶺等遺址公園,與良渚博物院構建起“1+3”完整價值展示體系,探索了一條大遺址保護與活化利用的新路。

我們致力於科技賦能,讓沉睡千年的良渚文物可感可及。在良渚博物院,戴上AR眼鏡,虛擬的3D文物便能躍上掌心。在良渚古城遺址公園裡,打開AR小程序,草木茂盛的莫角山宮殿遺址也能讓游客來一場跨越時空的體驗——沿著近300米的朝聖之路前行,一路可以看到良渚先民的生活、勞作場景,還能“登上”莫角山巔,俯瞰巍峨輝煌的良渚宮殿。數字復原技術讓良渚古城恢宏面貌得以生動呈現,幫助參觀者更直觀、更深刻地理解良渚遺址的價值。

我們致力於互動體驗,讓參觀者近距離感受考古工作。每到周末,良渚古城遺址公園的公眾考古區,考古志願者如約而至。他們在專業人士指導下,使用專業考古工具,體驗考古全流程。收獲驚喜后,志願者們給挖到的“寶貝們”挨個兒進行登記並貼上標簽,裝袋封存后認真完成《考古日志》。除公眾考古外,良渚古城遺址公園還專門針對兒童設置“考古天地”,另外還有實驗考古區和工匠作坊區,青少年可以體驗木骨泥牆制作、大木作加工,以及玉器、陶器、漆器制作,了解良渚時期的制作工藝。配套的研學課程等一系列活動,都讓公眾在良渚與歷史重逢,在尋跡探源的過程中不斷拉近與良渚文化的距離。

我們還致力於打造IP,讓良渚文化深入日常生活。為更好地從藝術視覺層面認識、理解、活化、傳承良渚,我們成立“良渚MEI”生活美學聯盟,構建良渚色彩體系基因庫、良渚紋樣體系基因庫。良渚周歷、馥郁良渚系列香薰……目前已開發文創產品類別涵蓋日用家居、貴金屬等11大門類,在線銷售產品600余款,形成“良渚+”系列產品矩陣。我們還將良渚特色元素融入文學、音樂等各類文藝形態中,出版各類圖書600余種。因良渚文化衍生的繪本、游戲、動漫、戲劇,將5000年文明帶到大眾面前。

良渚5000+藝創園,將沉浸式展覽、多媒體演出、潮流市集等匯於一堂﹔良渚文化移動博物館,以觀光車的形式,穿梭在杭州的大街小巷﹔良渚文化大走廊,更串聯起周邊多個鎮街,將遺址保護與產業發展相結合……良渚遺址蘊含的巨大價值,匆匆說不盡。跨越五千年歲月,良渚依然年輕,她正在更加廣闊的意義上融入當代生活,詮釋著中華優秀傳統文化的旺盛生命力。

聽小洋樓“開口講故事”

講述人:天津北方文旅產業發展有限公司副總經理 徐筱涵

天津,這座被譽為“萬國建筑博覽會”的城市,坐擁千余處近代歷史建筑。從五大道的小洋樓到解放北路的金融遺跡,從張學良故居的民國風情到張園的紅色記憶,這些建筑不僅是凝固的歷史,更成為城市更新的重要載體。

在文化遺產活化利用的浪潮中,我們以“游戲化敘事”方式讓小洋樓“開口講故事”——《風城諜影》《破曉》《迷蹤》三大實景解謎游戲體驗項目串聯成鏈,將散落的歷史建筑化為“城市劇場”的立體舞台,讓游客在破解謎題、穿越時空的過程中,觸摸城市的文化基因。

在張學良故居這座巴洛克風格的洋樓中,《風城諜影》項目受到游客熱捧,它以20世紀20年代天津諜戰為背景,設計角色扮演、實景解謎游戲的環節。游客化身情報人員,在舞廳通過摩爾斯電碼接頭,在書房破解加密檔案。項目運營兩年間,游客停留時間從40分鐘延長至3小時。

這種“空間即劇本”的理念,在百年張園《破曉》和津城靜園《迷蹤》中進一步升級。我們利用信件、邀請函、日記等真實感強的實體道具解謎,配合機械裝置,引發游客探索秘聞的興趣﹔游客還可以通過暗號與NPC(游戲裡的非玩家角色)互動,沉浸式體驗歷史穿越,解鎖關卡和升級道具﹔劇本將歷史知識融入劇情,角色和探索動線與場館緊密結合,讓玩家輕鬆學習歷史知識。

《破曉》依托20世紀20年代真實諜戰事件,將這座曾見証溥儀離津、中共天津市委誕生的建筑化為立體劇本,游客手持解密手冊,尋找情報、破譯密碼,關卡設計巧妙關聯張園建筑特征。數據顯示,游戲推出后周末客流增長130%,印証了“深度參與”對文化記憶的強化作用﹔靜園則巧妙利用原有建筑進行道具布置、謎題設計與劇本改編創作,使建筑參觀從被動觀覽變為主動探索,歷史知識點留存率較傳統講解提升一倍。三個項目雖主題各異,卻共同構建起“解密—探索—沉浸”的體驗閉環。

我們對歷史建筑的活化不再局限於單體運營,接下來將通過主題聯動、動線設計、數字導覽等形式,將分散的小洋樓串聯為沉浸式文旅主題的“城市劇場”。在這裡,每棟小洋樓都是舞台的幕布,每塊地磚都是劇本的注腳——歷史不再塵封於展櫃,而是化作可觸摸、可演繹、可共創的鮮活記憶。

抗戰工業遺址傳遞愛國精神

講述人:陝西寶雞長樂塬抗戰工業遺址管委會主任 王敏

作為炎帝故裡和周秦王朝發祥地,陝西寶雞堪稱歷史名城,但它作為抗戰時期的遷廠運動、工合運動的交集之地,許多人卻知之不詳。

寶雞長樂塬抗戰工業遺址是榮氏武漢申新紗廠內遷寶雞建廠的舊址。武漢會戰期間,國際友人路易·艾黎接受了中國共產黨人的建議,把武漢的64家企業遷往外地,以申新紗廠為首的15家民族企業落腳寶雞,開創了寶雞近代工業的先河。

我參與長樂塬開發建設時,被前輩們在民族危亡之際共赴國難、投身工業救國而感動。2016年項目啟動初期,遺址已被六個單位佔用,我們多方協調,反復挨戶上門做思想工作,並在征地、拆遷、維修中堅持最小干預、最大保護和修舊如舊的原則,終使窯洞車間、薄殼車間修繕工程順利完成,並獲得陝西省優秀文物工程獎。

同時,我們組建團隊,邀請申新老員工、海內外申新子弟等舉辦座談會,搜集文物,並進行搶救性採訪,錄制口述歷史,為后期的展陳獲取了珍貴資料。到目前為止,長樂塬遺址館藏歷史文獻1329份、照片1125張、實物532件,其中有1897年以來的紡織機械117台,並在遺址中建立了申新內遷歷史展覽館、工合西北區歷史展覽館、寶雞現代工業展等3個展館。我們利用園區豐富的史料,編纂了100余則故事,錄制了紀錄片,合作編印工合西北區辦事處原始資料150余萬字等供研究者學習使用。

未來,我們將繼續堅持保護與利用相結合,做好保護傳承工作,努力將其建設成“一帶一路”文化產業示范基地,打造成全國工業文化旅游的新地標。(賈月洋、陸健、張景華、王藝釗、張哲浩、李潔)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量