梧桐蔭裡繡錦卷 老城脈動啟新章

——江蘇南京以城市更新延續千年文脈

城市更新后的南京小西湖,居民生活豐富多彩。王蘇駿攝/光明圖片

孩子們在改造后的街巷裡嬉戲。仁康攝/光明圖片

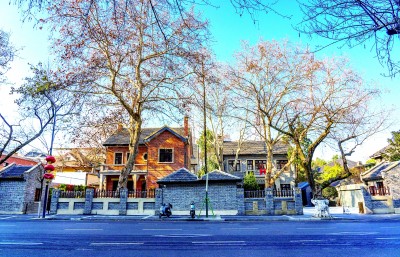

改造后的南京頤和路11片區煥然一新。顧瑋攝/光明圖片

【深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神·中國式現代化】

城市更新,一頭牽著城市規劃與建設,一頭系著居民生活品質。

一直以來,黨中央、國務院對城市更新工作高度重視。新年伊始,習近平總書記在遼寧考察時強調,“城市更新要因地制宜,同社區建設結合起來,一切著眼於便民、利民、安民,特別要更好地關心呵護‘一老一小’”。今年的《政府工作報告》提出,“持續推進城市更新和城鎮老舊小區改造,統籌城市低效用地再開發”。

近日,記者一行走進六朝古都南京,探尋城市更新的模式與路徑,在歷史與現代的交織中,感受這座城市的獨特魅力。

老城肌理的共生智慧

朱雀橋邊、秦淮河畔。站在中華門城堡遠眺,老城南十八坊的屋宇如青灰色海浪層層疊疊,涌向遠方,大油坊巷(小西湖)歷史風貌區就坐落其間。

小西湖的得名取自明代戲曲家、書法家徐霖所建的私家園林——快園,內有麗藻堂、小西湖、晚靜閣等景觀。時過境遷,快園不再,詩意的小西湖,在歷史的風霜中逐漸凋敝,大多房屋因年久失修,已是危房。

老街坊吳大爺回憶,改造前整個片區僅在古井旁設有公共設施,清晨巷子裡忙著倒馬桶的居民常要排隊。管廊破舊、出入不便,很多年輕人選擇了離開。而故土情重,很多老人選擇留了下來。

既要完善社區綜合服務功能,又要保持小西湖的老城肌理,留住煙火氣,從2015年開始,在實踐中因地制宜,南京市規劃資源局秦淮分局負責人、秦淮區城市更新辦常務副主任李建波帶領團隊,漸漸探索形成了“小尺度、漸進式、微更新”的城市更新模式。

“127個微更新單元,一院一策制定更新方案,成熟一個,更新一個。”在東南大學建筑學院院長韓冬青看來,小西湖項目的成功,五方協商平台的作用功不可沒。政府職能部門、屬地街道社區、社區規劃師、實施主體、居民代表五方匯聚一起“共商、共建、共享、共贏”的原則,徹底調動了居民參與改造的積極性。

廚房太小,沒有衛生間怎麼辦?李芷南老人曾經居住的D級危房,如今不僅有了獨立衛生間、現代化廚房,還新增了個閣樓,“現在兒子回來,也有地方住了”。

沒錢更新怎麼辦?今年已80多歲的老人許慶談起改造費用時說:“2021年,3月24日簽約,12月10日完工。改造后的房子,一半自住,一半出租十年,這樣對於D級危房更新需要自付的40%費用也給免了。”

“平移安置房”“共生院”“共享院”“咖啡屋”……在小西湖,沒有大拆大建,沒有強制搬遷,一個個別出心裁的院落改造方式,既為居民引入獨立廚衛、陽光院落,加強了社區綜合服務和適老化改造,又保留了青磚黛瓦的傳統肌理。2022年,小西湖獲得了聯合國教科文組織頒發的亞太地區文化遺產保護獎。

建筑年輪的未來密碼

清晨的第一縷陽光越過紫金山巔,將斑駁的光影洒在明城牆上。六百歲的磚石沉默如舊,而牆根下的街巷已悄然換了容顏。老門東的青石板上,衣著華服的游客與周邊的街坊擦肩而過﹔秦淮河倒映著兩岸錯落的飛檐與玻璃幕牆,槳聲光影中各種方言往來交錯。南京,這座承載著六朝煙雨、十朝都會的古都,正在用針腳細密的城市更新,將光陰的故事,編織成城市的未來。

黃牆灰瓦,梧桐搖曳,對於每個人來說,頤和路是不同的。或許是“歷史書”,或許是“網紅打卡地”,或許是“民國風情場”。無論出於哪一種目的,這裡都是南京城獨特魅力的集中展現。

頤和路歷史文化街區的城市更新,延續了原有的風貌和景觀。“我們堅持‘修舊如舊’,主要採用‘留改拆加’四種方式,對建筑、圍牆等採取‘保護’並‘織補’。對原建筑內外結構進行加固,拆除違建,恢復建筑原貌,盡量按照原有街區院落進行復原,最大限度還原建筑及街廓原貌。”採訪中,上海同濟城市規劃設計研究院規劃師邱楓說。

頤和路歷史文化街區的道路和建筑都有很強的風格,邱楓舉例說:“比如街巷,‘有路而無街’,兩邊都是梧桐,既保証了整個居住區的安靜和私密性,也使得外牆風格相對和諧統一。這和院落裡風格各異的中西方建筑風格形成鮮明的反差。”

在細節方面,邱楓對地板上的花卉圖案、院落裡的古樹寓意等規劃設計同樣精益求精。“頤和路的民國別墅與上海有所不同,它由主房、輔房、院落構成,蘊含中式建筑的文化傳統。而上海則以別墅加大草坪為主,更偏西方文化。”邱楓說。

在頤和路數字展館裡,展示著近代我國第一座自主設計建設的生活污水處理廠。早在20世紀30年代,南京的頤和路就已建成我國首個自主設計的雨污分流系統,這不僅體現了當時的城市規劃理念,也為如今的城市更新提供了寶貴的歷史借鑒。

一棟別墅一段歷史,頤和路285處各具特色的院落建筑,仿佛285位不同的老者,站在不同的歷史側面,不斷向現代人發出邀請,尋求記憶的連接。在城市更新中保護好、傳承好、利用好這些歷史文物,才能讓過去與現在和諧共生,共赴燦爛新程。

工業遺存的破繭蝶變

在南京中心城區,原南京卷煙廠老廠房變為D9街區,旋轉樓梯與工業風牆繪,使這裡成為“網紅打卡地”﹔虎踞路旁,原南京肥皂廠改建而成的秦淮科技園,成為以江蘇電影集團為核心企業的文化創意產業園﹔位於夫子廟和老門東景區之間的南京針織內衣廠舊址,將打造為主打明朝文化的沉浸式商業街區……

曾經,工業遺存被視為城市傷疤,或被拆除,或遭荒廢。而今,隨著城市更新步伐加快,工業遺產價值被重新認識,城市建設者們正將舊廠房打造成生活美學、科技文化創新及新質生產力培育之地。

南京老城南門西地區的悅動·新門西產業園,由南京老棉紡廠廠房改建而成。在聯通物聯網全國總部牽引下,30多家鏈上企業快速聚集,其中包括10家科研合作中心和4家高新技術企業,提供超2000個新增就業崗位。2024年,僅聯通物聯網全國總部營收便超300億元,實現稅收近億元。如今的產業園內,餐飲、體育運動、鋼琴演出等場所充滿青春朝氣。

“在建設過程中,我們將散落的明城牆磚收集起來,精心整理后展示在‘磚集館’中,以此留住城市的歷史文脈。截至目前,我們已經收集了5萬多塊明城牆磚。”採訪中,園區負責人介紹。

在南京城東的瑞金裡改造現場,由於採用了招商前置的運營策略,沿街的門面剛完工,前期簽約的商家就陸續入場,不少平價便民的老字號和新商家,廣受周邊市民喜愛。作為老字號雞鳴湯包的非遺傳承人,今年56歲的朱慶親自到新店傳授技藝,“一定要讓客人品嘗到地道的南京味道。”

“后續,瑞金裡將聚焦智慧醫療,打造涵蓋人才落地、成果轉化、產業加速的一站式服務平台。”南京市新工集團副總經理陸志宏介紹。

以產業煥新賦能民生供給,在瑞金裡負責人丁慧芳看來,打造集商業、辦公、文化休閑為一體的創新型產業園區,需要將人文關懷、產業內涵與鄰裡關系的增進有機結合,實現城市更新真正惠及人民。

當前,我國城市發展正從“增量”時代邁向“存量”時代。為了讓城市更宜居、更具韌性、更智慧,讓人民群眾在城市中生活得更便捷、更舒心、更美好,需要城市管理者和建設者持續協同發力。南京市城鄉建設委員會副主任徐淮舟表示:“我們將堅決貫徹黨中央決策部署,積極擔當作為,穩步實施城市更新行動,推動城市高質量發展不斷取得新成效。”(本報記者 朱波 蘇雁 邱玥)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量