數字技術,讓文物“觸手可及”

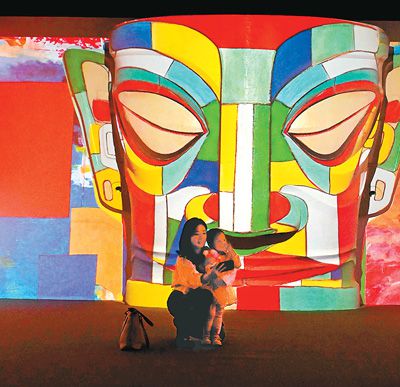

觀眾在河北省石家庄市鹿泉區“奇遇三星堆”展覽上拍照。 陳其保攝(新華社發)

在“尋境敦煌——數字敦煌沉浸展”,游客借助VR設備沉浸式游覽莫高窟第285窟虛擬場景。 新華社記者 郎兵兵攝

雲岡研究院數字化保護中心工作人員在雲岡石窟第10窟進行數據採集。 新華社記者 詹 彥攝

在距離山西雲岡石窟900多公裡之外的山東青島城市傳媒廣場,雲岡石窟第3窟以3D打印的形式與觀眾見面﹔在四川三星堆博物館新館,游客通過VR技術跟隨青銅大立人俯瞰鴨子河畔的三星堆遺址﹔在線上打開敦煌“數字藏經洞”,可以毫米級高精度地觀察敦煌藏經洞文物……

當前,數字技術正在文博領域扮演起日益重要的角色——不僅深度融入文物的考古發掘、保護修復,還通過沉浸式體驗和互動式展示,使觀眾能更直觀、生動地感受中華文化的深厚底蘊與獨特魅力,進一步拓展了文物保護的廣度和深度。

技術修復,讓古跡“重煥新生”

在重慶市寶頂山大佛灣,600余名演職人員手捧孔明燈,將其緩緩放飛至夜空,漫天的燈火如繁星閃爍,照亮了崖壁上歷經千年的唐宋石刻……在2025年央視春晚的重慶分會場,大足石刻以其獨特的文化魅力驚艷亮相。

始建於初唐的大足石刻歷經千年風雨,為何依然神採奕奕?大足石刻研究院院長蔣思維表示,近年來,數字化技術已廣泛用於大足石刻病害勘查研究、保護工程施工等過程,極大提升了文物保護的科技含量。

相關技術修復人員借助三維激光掃描和傾斜攝影測量技術,全面採集文物數據信息,精准記錄需要修復的位置和尺寸。針對文物內部的修復需求,X射線探傷、地質雷達、紅外熱成像等數字探測技術的應用,也讓文物內部的殘缺細節得以清晰呈現。

大足石刻研究院還利用圖形圖像處理等技術,開展文物虛擬修復工作。據了解,這種虛擬修復不僅能最大程度地避免實際修復中的多次返工,還能在正式修復前為大足石刻科學保護修復提供最佳方案。

數字技術的介入,不僅讓文物“重煥新生”,更讓它們“走得更遠”。

“石窟寺的數字化永生,是以我們這個時代的技術和使命感,向中華民族千百年來生生不息的文化傳承致敬。”浙江大學文化遺產研究院副院長李志榮教授介紹,浙江大學科研團隊歷經20余年的探索,通過自主研發全球領先的3D高保真數字測量與重建技術,成功實現了對中國多個代表性龕像的等比例復制。

早在2017年,浙大科研團隊就與雲岡研究院合作,成功利用3D打印技術復原了雲岡石窟第3窟西后室﹔2019年,團隊再次取得突破,研發出“積木式”雲岡石窟第12窟等比例3D復制品。這些復制品由高分子材料制成,表面噴涂專門調制的雲岡砂岩質感涂層,不僅外觀逼真,還可拆卸、拼裝、運輸。據統計,自2010年以來,浙大科研團隊運用3D高保真數字測量與重建技術,已完成220項文物數字化考古調查工作。

“高精度掃描、3D打印、數字圖像處理、大數據與雲計算以及人工智能等技術,已成為現代文物修復的重要依托手段。”浙江大學藝術與考古學院教授鄭霞告訴筆者,數字技術在文物修復領域正發揮著越來越重要的作用,與傳統修復方法相比,數字技術通過高精度掃描和數據分析,能夠在一定程度上減少主觀判斷導致的誤差,對文物進行非接觸式的檢測也能夠減少修復過程中對文物本體的損傷。

互動體驗,讓觀展“動感十足”

白山巍峨,鬆水東流,春節假期期間,筆者走進吉林省博物院,一場別開生面的智慧導覽之旅正在開展。在“白山鬆水的記憶——吉林省歷史文化陳列”展廳,AR(增強現實)眼鏡智慧導覽以文物為核心,將歷史文化、地域文化與當下生活緊密相連,通過“故事化”的知識解讀,為觀眾帶來沉浸式的觀展體驗。

為了讓不同年齡段和專業背景的觀眾都能獲得最佳體驗,AR眼鏡智慧導覽特別設計了青少年版、普及版和專家版三種模式。筆者在“文明曙光”展區首先體驗了青少年版,畫面中卡通史前人類形象躍然眼前,知識介紹趣味盎然,三維立體動畫如同3D電影,筆者仿佛置身於那個時代,與史前人類一起狩獵、採集,感受歷史的脈動。

接著,在“漢唐古韻”展區,筆者切換到普及版,隻見青銅器上的紋飾似乎在流動,陶俑的姿態栩栩如生,仿佛在講述那個時代的輝煌與榮耀。通過手機掃描,筆者還看到了文物的動態復原效果,再配以人工智能生成的多語言講解,讓歷史知識變得更加直觀和易懂。

在三星堆博物館新館,VR(虛擬現實)沉浸式體驗項目也為觀眾帶來了全新體驗。“尋覓三星堆——祭祀坑考古發掘現場”的VR沉浸式體驗項目借助先進的LBE(多人大空間VR)技術,1︰1重構復原了遺址區保護大棚、考古發掘方艙、象牙庫房等數字孿生場景。

據了解,整個體驗項目時長30分鐘,分為四個部分。序幕“青銅之路”,通過金面具等文物陳列場景,讓觀眾了解三星堆遺址的基本情況﹔接著是“博物館奇妙夜”,“復活”的青銅大立人帶領觀眾登上青銅館和新館頂部,俯瞰三星堆遺址區、三星堆博物館園區和鴨子河,以飛行視角縱覽三星堆周邊狀況﹔然后是“祭祀坑探秘”,引導觀眾深入了解祭祀坑文物埋藏、提取、實驗分析等考古研究成果﹔最后是“飛躍三星堆遺址”,觀眾可“駕駛”一葉黃金面具,在三星堆古城、馬牧河等虛擬復原的歷史場景中穿梭,見証滄海桑田的變幻。

鄭霞表示,數字技術應用的核心目標是促進文物內涵的挖掘,使文物及其承載的信息更清晰生動地呈現,從而為觀眾打造深度的文化體驗。中國國家博物館推出的數智人“艾雯雯”,便是以更加親切和現代化的形式拉近觀眾與文物的距離。

近日,在中國國家博物館的古代中國展廳,身著素雅長裙的“艾雯雯”正微笑著向觀眾介紹文物。據介紹,“艾雯雯”利用語音合成技術和實時3D語音驅動技術,將文本合成為音頻並實時驅動她的表情和肢體動作。她不僅能清晰解讀文物故事,還能與觀眾進行自然語言交互,回答各種問題,提供個性化的服務和建議。

在互動過程中,“艾雯雯”可以通過VR技術等,讓觀眾看到文物的三維立體圖像。例如,觀眾可以通過手勢控制,讓“艾雯雯”展示文物的不同角度,或者通過語音指令,讓“艾雯雯”講述文物的制作工藝。不僅如此,“艾雯雯”還擁有超強的自學習、自適應能力,能夠不斷更新、豐富自己的知識庫。

中國國家博物館相關負責人表示,依托國家博物館143萬余件館藏文物,逾4000萬全媒體矩陣穩定受眾群體,“艾雯雯”將在線上線下展示中華文明優秀成果。下一步,國家博物館有望與國家智慧教育等相關平台合作,為廣大公眾,特別是青少年提供豐富雲端文化資源。

“未來,在數字技術的支持下,博物館將更加以觀眾為中心,從對觀眾的單向輸出,轉變為與觀眾雙向互動,在此過程中,觀眾在展覽中的參與度會進一步提高,不僅成為展覽的互動者,也會成為內容的共創者。”鄭霞說。

在線資源,讓文物“走出深閨”

依靠數字技術,越來越多的文物正“走出深閨”,融入大眾的日常生活。

2024年8月,由芒果數智打造的“山海”APP正式上線,這座沒有圍牆的博物館,如同一座跨越時空的文化寶庫,匯聚了海量的數字館藏。從石器時代的古朴石陶,到秦漢時期的雄渾文物,再到明清時代的精美瓷器,歷史的脈絡在這裡清晰可見。

打開“山海”APP,用戶可以360度無死角地旋轉文物,把每一處細節都看得清清楚楚。更神奇的是,借助AI互動功能,“沉默”的文物仿佛一下子“活”了過來,進而“開口說話”。例如,當用戶想了解一件漢代青銅鼎時,“山海”APP不僅會展示鼎上那些精美絕倫的紋飾,還會通過動畫把古代工匠鑄造它的過程一一呈現。

值得一提的是,“山海”APP還藏著一個“寶藏功能”——個性化博物館。用戶可以根據自己的興趣,打造一個專屬的“私人博物館”,把自己喜歡的文物一鍵收藏,並且還能把個性化博物館轉發給家人和朋友,邀請他們一起欣賞“私人”館藏,聽取這些文物背后的故事。

在APP之外,游戲與文博資源的結合也為文化體驗帶來了新的可能。

敦煌古老而神秘的故事和藝術寶藏一直吸引著絡繹不絕的游客。眼下,人們不必長途跋涉,就能親身體驗敦煌的魅力。由國家文物局指導、敦煌研究院與騰訊聯合打造的超時空參與式博物館“數字藏經洞”,運用高清數字照掃、全局動態光照、雲游戲等游戲技術,生動復現藏經洞及其百年前室藏6萬余卷珍貴文物的歷史場景,數字資產規模超過36G,畫面精度達到4K影視級畫質。

項目採用雲游戲技術,使用戶可以突破手機性能的限制,實現“零門檻”參與。每個用戶都可以成為“數字國寶守護者”,一鍵“穿越”至晚唐、北宋、清末等歷史時期。從洞窟的開鑿到封藏萬卷,再到文物流散和再次聚首,用戶可以與歷史人物互動,完成各種任務,解鎖文物背后的故事。

比如,以敦煌遺書《歸義軍衙府酒破歷》為故事主線的游戲設計,巧妙地賦予了6個用戶角色與8個NPC(非玩家角色)自然流暢的動作與表情,使他們栩栩如生。通過游戲化的背包、手記等交互設置以及激勵機制,結合游戲化的敘事和風格化的場景,玩家將沿著游戲的指引,逐步揭開《歸義軍衙府酒破歷》被一分為三的背景,隨著探索的深入,玩家不僅將親歷那段風雲變幻的歷史,還將親手將這份珍貴文獻拼湊完整。

騰訊游戲“數字藏經洞”主策劃薛曉黎在接受採訪時表示,在文物細節呈現和用戶體驗方面,數字藏經洞實現了“高精復現”和“超寫實”復現。該項目首次在數字世界中以毫米級高精度1︰1復刻了敦煌莫高窟第16窟和第17窟,使得數字世界的洞窟與真實世界幾乎一模一樣。

專家指出,展望未來,數字技術將更好促進文物“走出深閨”,其應用將更多基於文物數字資源的共創與傳播。比如,公眾可以對文物的紋飾進行拓展式AI輔助設計,也可以在虛擬策展平台上構建自己的展覽,或者創作個性化的文物主題短視頻,再借助社交媒體將這些共創內容發布,從而吸引更多人關注分享,使文物真正融入大眾的日常生活之中。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量