中國文化裡的春天

南宋佚名《海棠蛺蝶圖》

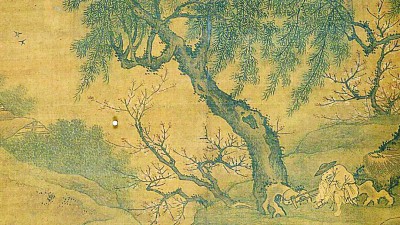

明代戴進《春耕圖》(局部)

中國人對一年四季的明辨,大約於西周后期逐漸清晰,而在夏商時期,則隻有春與秋的區分。陳夢家《殷墟卜辭綜述》分析,甲骨文裡隻有春、秋兩字,以及早期先民對歲時季節感受與農業生產緊密相連的描述,似可確証。

先民們最先分辨春、秋兩季,無疑與春生、秋熟的自然現象密切相關。當時先民根據農業植物生長的特征,將一年分為“禾季”“麥季”兩段,前者是播種的季節,大體包括冬春時光﹔后者是收獲的季節,大致涵蓋夏秋時段。

在大自然一年四季的演化裡,春生、夏長、秋收、冬藏,其中不僅跳動著生命有序變化的節律,還蘊含著彼此相連的邏輯聯系。這一時序演進的鏈條,如果要尋找因果關系,起首的春天便是“因”,其他皆是環環相扣而衍生出來的“果”。古諺說“一年之計在於春”,根脈或許在此。

陸機《文賦》雲:“遵四時以嘆逝,瞻萬物而思紛。”在中國文人眼裡,春天除了是萬物萌發、生機勃勃的美好季節,還是觀照人的生存體驗的多面鏡,映射著五光十色的生命情態和思想哲理。

在乙巳農歷新春來臨之際,且讓我們從這萬千氣象中截取幾個畫面,以領略中國人豐富細膩的心靈世界,窺探中華文化豐厚與廣闊的意蘊。

迎 春

一元復始,萬象更新。春天是一年的發端,在融融春意中,大地從嚴冬的沉睡中醒來。百卉萌動,萬物復蘇,一派草長鶯飛、生機盎然的景象。

歷代文人墨客吟詠春天的詩歌車載斗量,耳熟能詳者,莫過於宋代政治家、文學家王安石的《元日》:

爆竹聲中一歲除,

春風送暖入屠蘇。

千門萬戶曈曈日,

總把新桃換舊符。

“元日”即大年初一,是中國人迎春的首要節日,也是我國重要的傳統佳節。詩人以質朴的語言,點出人們辭舊迎新的典型意象——爆竹、屠蘇酒、春風暖陽、門神、春聯,宛如一幅色彩亮麗的民俗畫卷,將喜慶祥和歡度春節的熱鬧場景,連帶醉人的酒香和噼裡啪啦的鞭炮聲呈現出來,也讓人們的各路感官都亢奮起來。

元代葉颙的《己酉新正》也是歌吟春節的詩篇:“天地風霜盡,乾坤氣象和。歷添新歲月,春滿舊山河。梅柳芳容徲,鬆篁老態多。屠蘇成醉飲,歡笑白雲窩。”嚴冬風霜消退,春天悄然而至,怎能不讓人開懷暢飲,笑語歡歌。

傳統春節仿佛連台大戲,節前的“忙年”是排練和暖場鑼鼓,除夕是隆重的揭幕亮相,正月初一步入扣人心弦的高潮,經過跌宕起伏的移步換場,直至正月十五元宵節,才奏響讓人依依不舍的尾聲。

辛棄疾的名篇《青玉案·元夕》,描繪出宋代元宵節的盛況:“東風夜放花千樹,更吹落,星如雨。寶馬雕車香滿路。鳳簫聲動,玉壺光轉,一夜魚龍舞。”元宵節的燈火煙花、車水馬龍、社火百戲等,是那樣絢麗多彩、歡騰喜慶,承載著人們對生活團圓、幸福美滿的祈盼。

在先賢筆下,不僅有對新春節慶和民眾歡樂的典儀等濃墨重彩的描繪,還像蟋蟀張開觸須一樣,著力搜尋捕捉時令轉換中悄然而至的春的訊息,並細心體察,精心刻畫。這就是說,古人的迎春華章,不僅描繪人們怎麼“迎”,還著力捕捉大自然的春天怎麼“來”。

“冬天來了,春天還會遠嗎?”這是19世紀英國詩人雪萊名揚世界的佳句。可他哪會知道,早在一千多年前,唐代大詩人李白已有“聞道春還未相識,走傍寒梅訪消息”(《早春寄王漢陽》)、“寒雪梅中盡,春風柳上歸”(《宮中行樂詞·其七》)等名句。至於白居易的“亂花漸欲迷人眼,淺草才能沒馬蹄”(《錢塘湖春行》)、宋代張栻的“律回歲晚冰霜少,春到人間草木知”(《立春偶成》)、葉紹翁的“春色滿園關不住,一枝紅杏出牆來”(《游園不值》)等,均是吟詠春天的妙語佳句。中國人的靈心慧眼,中國先賢對自然節氣的敏感,足以讓雪萊等頷首低眉。

唐代韓愈以寫文章名世,蘇軾稱贊他“文起八代之衰”,可他吟誦早春的詩篇《春雪》,也是別出心裁:

新年都未有芳華,

二月初驚見草芽。

白雪卻嫌春色晚,

故穿庭樹作飛花。

本是寫春天遲到,仲春二月芳華無蹤,隻見草芽,且白雪飄落。若照直寫來,必平淡無奇,詩味全無。詩人高明之處,在於化平常為新奇,化遺憾為希望,賦予白雪與人相似的感受。因為嫌春色來得太晚,雪片穿越庭樹變成紛飛花朵,裝扮寂寞的大地。如此以浪漫的想象營構一片生機與奇趣,給人以豐富美感的同時,倍增其文學風韻。韓愈另一首寫春的詩《早春呈水部張十八員外》:“天街小雨潤如酥,草色遙看近卻無。最是一年春好處,絕勝煙柳滿皇都”,也是自出機杼,風韻動人。

說到別出心裁,不得不隆重請出賀知章的《詠柳》:

碧玉妝成一樹高,

萬條垂下綠絲絛。

不知細葉誰裁出,

二月春風似剪刀。

一切花草樹木的生長,無不得益於春風春雨的滋養。這讓詩人想到纖細柳葉如同被巧手剪裁而出,從而有了“二月春風似剪刀”這一極新穎奇警又生動貼切的比喻。大自然化育萬物的神奇偉力以及詩人對春天妙造萬物的驚贊,通過這個讓人拍案叫絕的比喻形象又鮮活地展現出來。

一般而言,設喻和造語過於新奇,易流於牽強、做作,但《詠柳》通過“誰裁出”的設問和“似剪刀”的巧答,不僅避免此弊,還化弊為利,營構出一派春風吹拂、垂柳搖曳的生機。由“裁”到“剪”,由“細葉”到“春風”,詩人的思路曲折而清晰,聯想奇妙而妥帖,新巧的比喻中飽蘊豐富的內涵和雋永的詩趣。

賀知章這一賦物入妙、語工意佳的比喻,如同天外隕石落入中國詩歌的歷史長河,激起飛濺浪花和圈圈漣漪。從宋之問的“今年春色早,應為剪刀催”,到杜甫的“焉得並州快剪刀,剪取吳淞半江水”,再到李賀的“欲剪湘中一尺天,吳娥莫道吳刀澀”,還有崔道融的“欲剪宜春字,春寒入剪刀”等,凡此種種,雖然花樣翻新,各有勝境,卻不難聽出賀氏巧喻的繞梁余音。

尋 春

尋春,從字面意思看,自然是對春天的尋覓和探訪。作為發源於農耕祭祀的一項民間迎春習俗,尋春也叫踏青、踏春、游春、賞春等,是人們領略和欣賞春日景象的時令性活動。古往今來,有關尋春和游春的詩文數不勝數。

在中國文化裡,尤其是宋明理學裡,“尋春”還有另一層含義,意味著一種心靈的修養,表達出一種對世界的領悟和對生命的覺悟。

南宋理學家朱熹有一首《出山道中口佔》:

川原紅綠一時新,

暮雨朝晴更可人。

書冊埋頭無了日,

不如拋卻去尋春。

朱熹甚為佩服的陸九淵聞聽此詩,頓時面露喜色說:“元晦至此,有覺矣,是可喜也。”(《陸九淵集》卷三十六)陸九淵如此稱贊,當然不是說“讀書事小,尋春事大”,而是肯定了朱熹在尋求事物生命的意義上有了新的認識。朱詩中的“尋春”,實際上就是尋萬物“生”之理。

《周易》乾卦所言“元亨利貞”,也可以對應“春夏秋冬”。元,起始和發端﹔亨,成長和壯大﹔利,創獲和收成﹔貞,趨正和靜藏。這一法天而行的運行軌跡,正如春夏秋冬循環不已,生生不息。因之,在宋儒看來,“春”亦是“生”,“尋春”也是“尋生”“尋道”的另一種表現形式。

請看朱熹的《春日》:

勝日尋芳泗水濱,

無邊光景一時新。

等閑識得東風面,

萬紫千紅總是春。

表面看,此詩寫游春觀感,且寫得春光滿眼,如臨其境。但細究尋芳地點,“泗水濱”(今山東泗水縣)早被金人侵佔,朱熹未曾北上,不可能在泗水濱踏青游賞。原來,歷史上孔子曾在洙、泗之間講學授徒,這裡的“泗水”暗指孔門。所謂“尋芳”乃尋求聖人之道,“無邊光景”“萬紫千紅”皆言儒學的淵博精深和豐富多彩,“東風”暗喻催發生機、點化萬物的儒家思想。這首寓理趣於形象之中的哲理詩,其“尋芳”或曰“尋春”,實即尋理,尋求萬物生生之道也。

這一點,北宋大儒邵雍早佔先機。他的學生張岷有《觀洛城花呈堯夫先生》:“平生自是愛花人,到處尋芳不遇真。隻道人間無正色,今朝初見洛陽春。”邵雍《和張子望洛城觀花》道:“造化從來不負人,萬般紅紫見天真。滿城車馬空撩亂,未必逢春便得春。”此處的“尋芳”,固然指尋訪老師,也包含尋萬物造化之理的意蘊。邵雍曾說“吾儕看花異於常人,自可以觀造化之妙”(《河南程氏遺書·遺文》引),足可佐証。

再看這兩首詩:

曾是去年賞春日,

春光過了又逡巡。

卻是去年春自去,

我心依舊去年春。

盡日尋春不見春,

芒鞋踏遍隴頭雲。

歸來笑拈梅花嗅,

春在枝頭已十分。

上面一首是宋儒程顥的《戲題》,下面一首是宋代某尼的《悟道詩》。這裡的“賞春”“尋春”,顯然不止於字面意義,而是以“春”喻“道不遠人”之理﹔以“春”代指宇宙中生生不息的生命精神及運行規律,不管時令風雲如何變幻,對生命精神的探索永在,對明德悟道的追求永不止息。

尋春、賞春,在宋儒詩章裡富有深意和別趣。此外,還有許多能超越就事論事地寫景狀物的詩詞名篇,在描繪春色中融入更多的人生思考、時空永恆觀念乃至遼闊的宇宙意識,既給人形象生動的審美愉悅,又給人以思想啟迪和情感升華。

離離原上草,一歲一枯榮。

野火燒不盡,春風吹又生。

白居易《賦得古原草送別》前四句,由春草繁茂、綠遍古原的勝景,想到大自然生生不已的“枯榮”循環﹔以野火焚燒、枯焦一片的慘烈景象,反襯春風觸處皆綠的神奇魔力。詩篇不僅將自然界的生機表現得極為飽滿有力,更揭示出任何外力摧殘和阻擋,都無法抗拒生命勃發的力量的哲理。

如果說,歌吟春天的詩篇多如滿天繁星,那麼,張若虛的《春江花月夜》則是一輪皎然獨照的明月﹔如果說,繁星讓夜空增添天女散花般的美麗和神秘,那麼,明月則若嫦娥在廣寒宮挂起的亮麗燈籠,透射出迷人而奪目的光彩。

聞一多在《宮體詩的自贖》中說,《春江花月夜》是“詩中的詩,頂峰上的頂峰”,“在這種詩面前,一切的贊嘆是饒舌,幾乎是褻瀆”。且不說那江潮連海、浩瀚無垠,月共潮生、氣象宏偉的壯闊描寫,也不說那月照妝台、思婦惆悵,鴻雁遠飛、魚龍潛躍的生動刻畫,單看那對春夜明月發出的仰天之問,就足以讓人震撼:

江畔何人初見月?

江月何年初照人?

人生代代無窮已,

江月年年望相似。

不知江月待何人,

但見長江送流水。

這哪裡是江邊漫步、花前賞月?簡直就是凌駕時空,睥睨一切,是對悠遠歷史和浩瀚宇宙、對茫茫夜空和邈遠江月,發出的蒼穹之問、靈魂之問!月亮亙古長存,人類綿延不絕。“江畔何人初見月?江月何年初照人?”這種對寰宇、對人類的悠遠遐想和洪荒叩問,本身就帶有哲理意蘊和濃厚詩趣。

張若虛從廣漠宇宙中體驗人類處境,從自然永恆中看到人生短暫。但他不同於劉希夷“今年花落顏色改,明年花開復誰在”“年年歲歲花相似,歲歲年年人不同”的徒然嘆息,而是反其意而用之,放言高論“人生代代無窮已,江月年年望相似”。

在這首詩歌裡,人生已不是指一個個個體生命,而是指代代相傳、永無窮盡的人類生命旅程。這就大跨度地超越了對個體生命有限的遺憾和悲嘆,而是轉化為對世代相續的大人生的肯定和禮贊。其中盡管有悵惘和感慨,卻充盈著對美好生活的向往和期待,詩情畫意中透出博大的胸襟和哲思的光輝。

惜 春

我們的祖先行走於遙遠的過去,生活的簡單、粗糙和艱難,並沒有泯滅或減弱他們對美的敏感和追求。哪怕是如良辰佳日之類的常有之物,他們那柔軟而豐富的心靈也親近有加,悉心體察和呵護。王羲之在《蘭亭集序》中,對“天朗氣清,惠風和暢”的暮春三月,是何等珍愛和欣賞!孟浩然的“春眠不覺曉,處處聞啼鳥。夜來風雨聲,花落知多少”,對春花的憐惜之情溢於言表。

美好的時光總是短暫的。所謂惜春,就是惋惜、珍惜、眷戀春光。唐代詩人薛能的詩篇《惜春》,充分表達了這一含義:

花開亦花落,時節暗中遷。

無計延春日,可能留少年。

小叢初散蝶,高柳即聞蟬。

繁艷歸何處,滿山啼杜鵑。

花乃春之象征,春乃生之隱喻。花開花謝,時令暗遷。“花落”作為春宵盛宴的殘羹冷炙,既是人們對春光流逝的留念和遺憾,更是對青春耗損的惆悵與傷感。惜春之情,其實是人對寶貴生命消耗的托物言情,本質上是對自己生命的珍愛,對美好時光悄悄溜走的喟嘆。

庄子說:“天地與我並生,而萬物與我為一。”自然節律的變化,尤其是美妙時光的消失,怎能不撥動詩人騷客的心靈琴弦,使惜春、傷春、憐春等沉吟,在中國文學殿堂黃昏清旦的吟誦中,成為讓人流連忘返的低吟淺唱。

木末芙蓉花,山中發紅萼。

澗戶寂無人,紛紛開且落。

唐代王維的五絕《辛夷塢》中,芙蓉花迎春“發紅萼”,一派生機,扑面而來,但在寂寞無人的清冷環境中,急轉“開且落”的凋零狀態。短短四句,由花開寫到花落,由秀發寫到凋敗,對比強烈,境界迥異。詩人看似寫“花開花落兩由之”的自然狀態,實則表達一種自在落寞的心境。這是在寫花,但更是在寫人,寫自己,寫自我的生命如詩中的芙蓉花,在春色中獨自含苞綻放,獨自悄然飄落。

在中國詩詞的百花園中,尤其是唐代以后的詩詞園囿裡,類似這樣惜春、傷春、憐春的瓊枝佳卉,爭奇斗艷,俯拾即是。

在唐人詩詞中,盡管也有傷春之句,如杜甫的“恰似春風相欺得,夜來吹折數枝花”(《絕句漫興九首·其二》),楊凌的“南園桃李花盡落,春風寂寞搖空枝”(《句》),趙嘏的“應裊綠窗殘夢斷,杏園零落滿枝風”(《春日書懷》)等,但只是星星點點,感時傷春的調子尚未形成風氣。

經歷安史之亂和五代十國的劇烈動蕩,詩人惜春、傷春的情緒積蓄日多,終成漫堤之水,汩汩而下,形成一條蜿蜒晶瑩的潺潺溪流:

一庭春色惱人來,

滿地落花紅幾片。(魏承班《玉樓春·寂寂畫堂梁上燕》)

流水落花春去也,天上人間。(李煜《浪淘沙·帘外雨潺潺》)

淚眼問花花不語,

亂紅飛過秋千去。(歐陽修《蝶戀花·庭院深深深幾許》)

惜春春去,幾點催花雨。(李清照《點絳唇·閨思》)

惜春長怕花開早,何況落紅無數。春且住,見說道,天涯芳草無歸路。怨春不語。(辛棄疾《摸魚兒·更能消幾番風雨》)

當然,惜春和傷春的詩詞中,遠不只是此類個人喟嘆、一己悲歡,也有一些在美好春色中感時傷事、借景抒懷的作品,寫得情景交融,別有風致。如李賀的《感春》:“日暖自蕭條,花悲北郭騷。榆穿萊子眼,柳斷舞兒腰。上幕迎神燕,飛絲送百勞。胡琴今日恨,急語向檀槽。”其於春日感嘆自己貧困落魄、世道險惡的抑郁之情,可謂愁腸百結,難以化解。

杜甫的杰作《春望》,如三月春雷,在寫春天又寄寓家國之痛、黍離之悲的作品中,最為動人心魄。請看前四句:

國破山河在,城春草木深。

感時花濺淚,恨別鳥驚心。

“國破”之難,恰逢“城春”之際。在春天這樣一個富有生機和活力的美好季節,詩人面對的卻是家國破碎、山河蒙難、城池荒敗、烽火不斷的悲劇。尖銳的矛盾沖突,使花、鳥作為春天的使者,雖本該給人帶來歡快愉悅,卻因“感時”“恨別”而平添悲傷和眼淚。如此寓情於景,借景抒情,不僅使《春望》成為杜甫感時傷亂、抒發家國情懷的代表作,也將個人命運咀嚼與國家命運的憂患意識緊密相連,極大地豐富和升華了惜春、傷春主題寫作的思想內涵與藝術魅力。

拒 春

中國文化如長江黃河,主流湍急浩蕩,支流蜿蜒流淌,以龐大而密布的水系,富含多種微量元素的水質,澆灌和滋養歷代中華兒女的心田,涵育出遼闊的精神莽林和幽深的藝術花溪。

這片巨大莽林和這條蜿蜒花溪,春光明媚、綠柳婆娑、山花爛漫、鶯歌燕舞,廣受人們青睞,因為春天象征著新生、成長和希望。但也有一些頗具品位的文藝家,對春天保持一定的距離,甚至有意躲避、拒絕春天,形成一種別具特色的文藝思想和人生傾向。

在這方面公開亮出招牌、揮舞旗幟的,便是清朝康雍乾時期頗有名望的文藝家金農。作為詩、書、畫兼擅的一代藝術大師,金農自號“冬心”,又號“恥春翁”,在杭州老家宅院內建有梅樹環繞的“恥春亭”,一生將春天作為否定、貶責的對象。

在藝壇,金農是主攻花卉的高手,花卉多數逢春綻放,可他卻常常有意回避、嘲諷、詛咒春天。在多幅花卉作品中,他都題有這兩首詩:

雪比精神略瘦些,

二三冷朵尚矜夸。

近來老丑無人賞,

恥向春風開好花。

橫斜梅影古牆西,

八九分花開已齊。

偏是春風多狡獪,

亂吹亂落亂沾泥。

上一首說他的畫中沒有鮮艷“好花”,隻有二三“冷朵”,且“老丑”無人欣賞,但依舊以沐浴春風為恥。下一首借梅花遇春凋零,抨擊春風“多狡獪”,把春天塑造成殘害梅花的“劊子手”。他還在一幅梅花圖中題跋:“野梅如棘滿江津,別有風光不愛春。”

金農並非單兵作戰,早他一百多年的明代大畫家徐渭,也曾踏上與其相似的藝術征途。徐渭愛畫洛陽牡丹,但不是用顏色去表現牡丹的絢麗,而是醉心於用墨筆揮洒點染黑牡丹。他也寫有兩首“水墨牡丹”的題畫詩:

五十八年貧賤身,

何曾妄念洛陽春?

不然豈少胭脂在,

富貴花將墨寫神。

膩粉輕黃不用勻,

淡煙籠墨弄青春。

從來國色無妝點,

空染胭脂媚俗人。

在徐渭看來,羨慕和妄念春天是奢望,是自尋煩惱,用鮮艷胭脂來畫牡丹是取媚世俗,真正的國色天香是素面朝天,並非涂脂抹粉的結果(“從來國色無妝點”),隻有潑墨點染,“淡煙籠墨弄青春”,才能得其本真神採。故宮博物院藏有徐渭《墨花圖卷》,第九段芙蓉題詩雲:“老子從來不遇春,未因得失苦生嗔。此中滋味難全說,故寫芙蓉贈與人。”

徐渭、金農有意避春、厭春、恥春、拒春等,並非簡單否定春天的美好和價值,而是感慨人生之短暫,意在躲避繁華,拒絕流俗,尋求心靈的平靜,堅守自己的人生理念,在有意義的人生旅途上砥礪前行。

清代高望曾有《題金冬心畫梅·隔溪梅令》詞,其下半闋雲:“淚痕偷向墨池彈,恨漫漫。一任東風,吹夢墮江干。春殘花未殘。”這裡說自然界的春天早已殘退消失,但金農畫中的花仍在開放。金農及徐渭等所要的,便是這“春殘花未殘”的生命狀態——不去理會外在的春天及枯榮如何變換,但心中之花始終盛開,永不凋謝。

這種生命的格調和情韻,在中國文藝史悠揚起伏的多聲部旋律中,其實早有前奏。從晉代陶淵明《九日閑居》沉吟“寒華徒自榮”,到宋代釋普濟《五燈會元》宣稱“幽鳥不知春”,到金代元好問《同兒輩賦未開海棠》的“愛惜芳心莫輕吐,且教桃李鬧春風”,再到明代唐寅《悵悵詞》的“何歲逢春不惆悵,何處逢情不可憐”等,不都是同一主題或高亢或低沉的演奏嗎?

他們一再傾吐的心聲,不是拒絕春天和生命的美好,而是抵御春天花團錦簇的誘惑,抵御世俗病菌感染和虫害侵蝕,以老子所說“雖有榮觀,燕處超然”的態度,守住自己的初心和本性,讓生命之花更好綻放。

比金農略晚的曹雪芹,對世道人生似也有大致相同的體悟和認識。《紅樓夢》給賈府裡四位千金小姐,都取了與春天相關的芳名:元春、迎春、探春、惜春。由曹雪芹對這四位大家閨秀的命運描寫,可見他對春天艷麗表象背后的衰敗,是何等感傷、痛心、無奈和怨嘆。他給賈惜春寫的四句“判詞”,可謂字字眼淚,句句辛酸:

勘破三春景不長,

緇衣頓改昔年妝。

可憐繡戶侯門女,

獨臥青燈古佛旁 。

首句表面寫春天短暫,其實暗指惜春三個姐姐的悲涼命運。一部《紅樓夢》,可謂是一曲繁華不再、春景難留的挽歌。

不過,中華文化猶如不斷涅槃而永生的鳳凰,具有自強不息的性格和氣質,從來不會因時序變化和短暫烏雲的阻礙而無法振翼翱翔。春天給人們帶來蓬勃生機和旺盛活力,也讓人感喟春華易逝和繁花易敗。拒春自守者,看到后者之弊而連帶擯棄前者,未免如倒洗澡水把孩子也潑了出去﹔拒春逃避者,見到后者之弊而否定人生價值,未免如惜春出家而斷送人生情緣。

這使我想到李白的《贈韋侍御黃裳二首》,且摘錄幾句如下:

桃李賣陽艷,路人行且迷。

春光掃地盡,碧葉成黃泥。

願君學長鬆,慎勿作桃李。

受屈不改心,然后知君子。

從詩題可知,這是寫給一個叫韋黃裳的朋友的,因其做過殿中侍御史,所以稱他“韋侍御”。據《新唐書》,此人混跡官場,頗喜攀龍附鳳,結交權貴。詩作以春天“賣陽艷”的桃李作比,暗指攀附權貴雖取媚煊赫一時,但終究難逃“碧葉成黃泥”的命運。“願君學長鬆,慎勿作桃李。受屈不改心,然后知君子”,可謂是對朋友的良言忠告。

李白既看到春日桃李的妖艷、迷人及短暫,又指出春光本身具有除舊布新的作用。至於你在朗朗乾坤下被何物感染、受何人影響,是“學長鬆”還是“作桃李”,完全在於你立身處世中的一次次選擇,選擇做君子即為君子,選擇做小人即為小人。

中國文化裡的春天,如相看兩不厭的春山,波光映人的春水,是那樣蒼翠欲滴、碧波蕩漾。我在深感目不暇接、美不勝收的同時,隻能借用美學大師朱光潛《談美》裡的告別語,對每日在這繁忙世界裡匆匆行走的人說一聲:“慢慢走,欣賞啊!” (作者:錢念孫,系安徽省中國特色社會主義理論體系研究中心省社科院基地研究員)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量