雲岡石窟中的雙獸斗拱——

消失的前爪(博物視界)

圖一

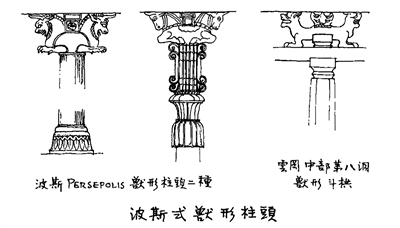

圖二:波斯雙獸柱頭兩種與雲岡石窟雙獸斗拱,梁思成繪。雲岡中部第八洞即如今編號的雲岡石窟第12窟。

雲岡研究院供圖

當我們走進建於公元5世紀的雲岡石窟第12窟前室,可以在西壁中部看到一座雕刻繁復精美的佛殿。佛殿的柱頭斗拱輪廓貌似傳統的“一斗三升”(一個櫨斗承托一個橫拱,其上承接三個小斗組成的斗拱結構),這其實是兩隻身體相連的怪獸,它們昂首張嘴、前爪趴伏,身體相連處裝飾獠牙橫生的獸面(見圖一,雲岡研究院供圖)。

此類斗拱在雲岡石窟並非孤例。在第1窟中心塔柱的下層,雙獸斗拱上已不見怪獸前爪,而是在一斗三升的輪廓內雕刻了獸首和獸身。而在年代與上述洞窟相近、相距約20公裡的宋紹祖墓,工匠在一斗三升斗拱正面彩繪了相連的獸頭,怪獸的前爪和軀干都被進一步簡化。

這樣的柱頭形制和裝飾元素在我國當時及之前的建筑中並未發現,其源頭可以追溯至遙遠的古波斯地區。這是當地最富特征的裝飾題材和手法之一,在阿契美尼德王朝(即“波斯第一帝國”)的都城——波斯波利斯遺址上,至今矗立著頂部裝飾著雙牛、雙獅、雙馬或雙神鳥的高大石柱。

公元5世紀的北魏和波斯相隔萬裡,卻並非“陌生人”。波斯在薩珊王朝(即“波斯第二帝國”)治下臻於極盛,有能力和興趣與遙遠東方建立聯系﹔北魏則統一中國北方地區,令一度阻滯的絲綢之路重現活力,為對外溝通提供了基礎和保障。北魏都城平城(今山西省大同市),正是絲路東端的中心城市。這一時期,波斯使者頻繁來訪,政治上的通使和經濟上的通商互相促進,廣泛發現於北魏墓葬中的波斯風格金銀器、銅器和玻璃器顯示了東西交流的廣度和深度。

從雲岡石窟柱子(尤其是柱頭)多樣的形制中,我們可以感受到不同文化的氣息。例如,第7窟的元寶式柱頭或與古印度有關﹔第8、9等窟發現了古希臘愛奧尼亞式的柱頭﹔同樣源自古希臘的柯林斯式柱頭則見於第1、3、4等窟。這些元素薈萃於此,與佛教的東傳密不可分。

佛教藝術如同發端於古印度地區的一條河流,攜帶著其地域風格,沿著青藏高原西緣北流至西域地區。在此過程中,它開辟道路也吸收養分,西域地區豐富多元的文化面貌改變了它,也壯大了它。古波斯、古希臘的藝術元素,可能就是在這裡融入佛教藝術,使涓流漸成洪流。它繼而東折,經絲綢之路流向中原,為東西交流和中外交往提供了動力和通衢。我們在雲岡石窟中感受到的,正是北魏時期的“世界”。

佛教和中華文明是相互成就的。對佛教來說,與中華文明的交流濡染,使其進入新的歷史發展階段,漢傳佛教最終形成,繼而影響到朝鮮半島和日本等地﹔對中華文明來說,中國藝術固有的血脈中,忽然滲雜旺而有力的外來影響,不同文化的交流互鑒,為中華文明的發展提供了豐沛養分。

讓我們回到雲岡石窟第12窟。前室西壁佛殿使用的是帶有波斯風格的雙獸斗拱,東壁佛殿則是傳統的一斗三升,如果將東、西壁佛殿圖片拼在一起,二者渾然一體,仔細觀察才能發現區別。這是因為佛殿的整體形制和具體結構,如立柱、闌額、斗拱、椽、瓦、檐、脊,乃至隱藏在它們背后的構架原理,無疑都來自中華傳統,外來元素隻應用於局部裝飾。

雙獸斗拱前爪的存在,是波斯建筑元素在中國傳統建筑上的“移花接木”,是外來風尚﹔取消突破斗拱整體輪廓的前爪,使雙獸成為中國傳統建筑的附屬裝飾,則是“國風二創”。存在與消失,不能簡單在時間上排比為發展序列,卻生動反映著中華文明在建筑領域對外來文化的吸收方式和借鑒程度。

梁思成先生曾對此做過精辟總結:“雲岡石窟乃西域印度佛教藝術大規模侵入中國的實証。但觀其結果,在建筑上並未動搖中國基本結構。”我們驚嘆相隔萬裡的北魏和波斯建立了深入而廣泛的聯系,更驚嘆具有濃郁波斯風格的雙獸柱頭,在中華大地上收起了標志性的前爪。

(作者為山西大學考古文博學院副教授)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量