百年幾何事 人生一卷詩 蘇步青的詩情與詩思

蘇步青 資料圖片

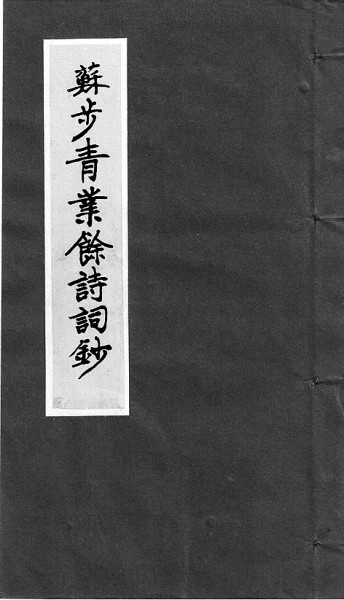

《蘇步青業余詩詞鈔》 資料圖片

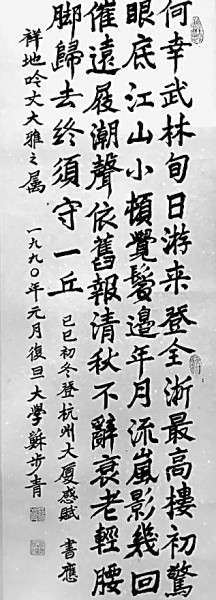

蘇步青手書詩作 資料圖片

【科學家的詩詞情緣】

開欄的話

翻開現當代詩詞集,不少科學家的身姿活躍其間。這些科學家,縱橫於科學的世界,也馳騁於詩詞的田野。他們接續先哲余韻,創作出一首首飽含深情的古典詩詞佳作。這些詩篇,是現代科學與傳統文化的碰撞,也是時代脈動與個人情懷的交融。本版今起開設《科學家的詩詞情緣》欄目,講述這些科學家的詩詞人生。

從志學之年到耄耋之年,數學泰斗蘇步青一生創作了數百首詩詞。漫長的科研人生陶冶了他的詩情,活躍的創造性思維激蕩著他的詩思,可謂“數理生涯,歌詩為伴”。

籌算生涯五十年 縱橫文字百余篇

蘇步青從孩提時代就酷愛詩詞,在牛背上讀熟了《千家詩》。待到求學時,他注重文理兼治,積澱起深厚的傳統文化功底,13歲時就在家鄉浙江平陽臥牛山下吟出了充滿豪情的詩句:“清溪堪作帶,修竹好當鞭。牽起臥牛走,去耕天下田。”及長,蘇步青確立了數學報國的志向,但在孜孜求索數理奧秘的同時,始終在詩詞藝術領域不懈耕耘。

蘇老不是象牙塔裡的詩人,他的詩詞創作始終與時代風雲緊密聯系,是其科學人生的詩意寫照。成年之后,蘇步青的創作經歷、詩詞生涯根據其生平大致可分為三個階段:從1931年自日本留學回國到1949年新中國成立之前,為青年、中年階段﹔從1949年新中國成立之后到1976年“文革”結束,為中老年過渡階段﹔從1977年到2003年去世,為晚年階段。

蘇老的早期詩作大多慨而成詩,含思悲壯,或記述一個愛國知識分子在舊中國耳聞目見的內憂外患,或表達對祖國熾熱的情感。抗戰時期,蘇步青作為數學系主任隨浙江大學西遷,輾轉於江西、廣西等地,最后落腳於貴州遵義湄潭。偏居一隅而心憂國難,“畫角聲聲催鐵血,烽煙處處缺金甌”(《己卯除夕》),“湄水無潮復無雁,不知何處得家書”(《湄江秋思》),這些感時傷亂、憂國憂民的詩句是他這一時期心境的寫照。烽火離亂之外,弦歌不斷,流亡大學稍定,教授們教學工余,過從漸密,於是由蘇步青、錢寶琮組織倡導,於1943年2月組成“湄江吟社”,先后吸納江問漁、王季梁、祝廉先、胡哲敷、胡鴻謨、劉淦芝、鄭曉滄等浙大教授參與唱和。吟社成立后,歷次社課所作詩篇,或歌頌黔北山川的壯麗,或表達憂國恤民的思想,或寄托懷鄉思親的心境。中期詩作則一掃亂世陰霾,轉向描繪如火如荼的社會主義建設,熱情謳歌新中國呈現的新氣象。其間因“文革”遭遇,也不乏憤慨不平之作,主要為鞭撻“四人幫”倒行逆施,紓解心中郁結而作。晚期是一段平穩而多產的歲月。作品大多歌頌新時期以來的社會發展,表達為國家科教事業燃燒余熱的心願。

蘇步青的詩詞作品,最初收錄於《西居集》二卷、《原上草集》四卷和《業余詞鈔》二卷,均系手稿本,未公開印行。“文革”中,這些手稿一度丟失,直至“文革”末期才先后重獲《西居集》與《業余詞鈔》失本。1994年,群言出版社影印出版了由他本人選輯並手寫的《蘇步青業余詩詞鈔》,此書共收錄了他從1931年到1993年這60余年間所作近體詩444首、詞60首。另外,部分佳作還被選入《歷代詩詞選注》和《科學家詩詞選》等選集。經過刪削裁汰,蘇老一生詩詞作品現存600余首。其創作實績與創作質量,在科學家中實屬罕見。

丹心未泯創新願 白發猶殘求是輝

終其一生,蘇步青的詩詞之“心”都飽含著愛國深情。他常自謙賦詩填詞為調節思維的余事,實際上,這些詩作不僅是其性情的書寫,也是其靈魂的投影。他的詩篇詞闋主題鮮明、意蘊宏深,蘊蓄著豐沛的詩情詩意,閃爍著真善美的人性光華,向人們展現了科學家心靈世界感性的、浪漫的一面。

作為現代中國愛國科學工作者的典范,科學救國是蘇步青一生守護、終生不渝的志向。他的詩詞飽含愛國深情,其作品近一半是抒寫和吟詠家國情懷的。蘇老成長於列強入侵、家國遭辱的舊中國,中學時期就知道了數學對於振興科技、富國強民的作用,在心中深埋數學救國的種子,立下“牽起臥牛走,去耕天下田”的誓願。東洋研學十二載,年僅26歲就憑借在四次代數錐面研究中的重大突破而名噪國際,卻毅然加入當時籌建伊始、基礎薄弱的浙江大學數學系。在舊中國,其詩詞多為反映現實的沉郁之作,流溢著敏銳而深沉的識見和拳拳愛國的心懷。抗戰離亂中戰局的變化,尤其牽動著他的心弦。在隨校西遷貴州小城湄潭途中,他寫下了“欲買扁舟從此去,斷垣殘壁家何處”(《蝶戀花》),“萬裡家鄉隔戰塵,江南煙雨夢歸頻,永懷三戶可亡秦”(《浣溪沙》)等詩句,頻頻悲慨,音調低沉。

“文革”期間,蘇老受到不公正的對待。“文革”結束后,污名被洗刷,古稀之年的他旋即以滿腔熱情投入教學科研工作。1977年,他寫下《參加全國自然科學學科規劃會感賦》。“喜看神州除‘四害’,更需鼓勁越險關”,表達繼續為國家科學事業而奮斗的渴望﹔“黃忠躍馬定軍山,能飯廉頗弓滿彎”,以黃忠、廉頗自況,表明自己創新之志猶存,報國之力未衰。

1983年,蘇老從復旦大學領導崗位上退休,仍在很多詩作中袒露甘願為黨和人民發揮余熱的心聲。“安得教鞭重在手,弦歌聲裡盡余微”(《退居二線后感賦》),顯露出難以割舍治學育人畢生志業的真情。“丹心未泯創新願,白發猶殘求是輝”(《九十書懷》),反映的是雄心未減、創新不止,為祖國科技創新貢獻心力的宏願。他在退休后不僅為復旦數學系及高等數學學科的發展極力奔走,還心系基礎數學教育的未來,多次組織中小學數學師資培訓。與此同時,他還活躍在參政議政的舞台上,除連續數屆當選全國人大代表外,還於1988年當選全國政協副主席。《人大之外還要進政協》雲:“十載明堂鬢已秋,如今更上協商樓。老為民仆尋常事,盡罄余微方得休。”此詩彰顯了他竭誠為民的高尚情操,赤忱之心可昭,報國之情可鑒。

蘇老原是農家子,少作放牛娃,因存報國志,稍長便離家,“去耕天下田”。離家雖遠,但終生牽挂故土、未改鄉音。他的詩詞對故鄉著墨頗多,從牛背謳歌到農家俚語,家鄉風情和童年印象都在他筆下各展風姿,用溫情的筆觸寫盡游子柔軟的牽系。抗戰中,蘇老隨浙江大學西遷貴州,開始了顛沛流離的流亡辦學之路。身處“流亡大學”的困難境地,他更加思念家鄉父老,以詩詞寄情。思鄉之情中寄寓著深沉的亡國之恨,詮釋了他心憂天下、情系蒼生的家國情懷。“瘴雲蠻雨繞危樓,歲暮邊城動客愁”(《己卯除夕》),“萬裡家鄉隔戰塵,江南煙雨夢歸頻”(《浣溪沙》),這些詩句記錄了詩人西遷歲月的真實處境。身處瘴雲蠻雨的異鄉,想念故鄉和家園,卻因戰火隔絕,無法踏上回鄉路。然而,縱使萬方多難、處境艱險,詩人不但沒有抑郁沉淪,反而守志不渝,化沉痛悲憤為浩然正氣。湄潭所作詩詞中,常有筆鋒陡轉,變柔為剛,喻示作者跳出個人情緒,化淒涼悲慨為奮進力量的詞句。譬如《浣溪沙》上闋在“萬裡家鄉隔戰塵,江南煙雨夢歸頻”后緊接“永懷三戶可亡秦”,以典明志,借“三戶亡秦”的典故,表達了抗戰必勝的信念﹔《南鄉子》下闋“亂裡數遷居,猶得羈棲讀故書。不待雞鳴先起舞,何如?隻怕秋風白鬢須”,表明了錨定學術目標,鍥而不舍的決心。令人感佩的是,蘇老將詩歌高昂的精神不折不扣地付諸實際行動。抗戰后期,著名學者李約瑟率英國科學考察團前來中國,參觀當時在湄潭的浙江大學時,為蘇步青等學者忠貞不渝的民族氣節和取得的學術成就而感動,稱贊戰時浙大為“東方的劍橋”。

從1928年結婚到1986年夫人辭世,蘇老與妻子蘇鬆本共同書寫了一段“東西曾共萬千裡,苦樂相依六十年”(《悼念亡妻米子·其一》)的愛情佳話。由其1986年所作《悼念亡妻米子三首》詩序中,我們可以看出這段傳奇婚姻建立在共同的理想追求和夫人長期付出的基礎之上。詩序寫道:“我妻米子原姓鬆本,日本宮城縣仙台市人。一九二六年初相見於不二寮宿舍,又二年歸余。一九三一年攜回祖國,一九五三年入中國國籍,改名蘇鬆本。六十年來培育子女八人。抗戰期間,隨同西遷,歷盡艱辛……大力幫助克服重重困難,使余有充分的教學科研時間,平生事業一半功勞應屬於這位賢妻良母……”正因如此,蘇老寫給愛妻的諸多詩詞,尤為動人心弦。其中既有“明眸皓齒仙台女,中原來作疇人婦”(《菩薩蠻》),“往事依稀逐逝川,老來相處似神仙”(《贈內》)這樣直訴衷腸、暖意融融的言情之作,也有“蘿屋有愁還有淚,瑤池無路更無門”(《悼念亡妻米子·其三》),“夢裡有時能見面,人間何處可招魂”(《端午來臨悼亡日近因賦》)之類情深悲切、淒惻哀慟的悼亡之作。這些詩作皆是二人出自五內、忠貞不渝的恩愛之情的貼切寫照。如1938年浙大西遷至江西泰和,蘇老曾給留守平陽的妻子寄去兩首詩,其中一首在表達思念之余還寫道“國破深悲非昔日,夷來莫認是同鄉”(《自泰和寄內》)。他們用行動詮釋了愛情的真正含義,所謂愛情不僅僅是兒女情長的小愛,更是攜手守護國家和人民的大愛。蘇老那一首首融匯了浪漫愛情與民族大義的詩詞,正是這種深摯情感的永恆見証。

蘇老怡山樂水、熱愛自然,將寄寓祖國錦繡風光的盎然興味,盡付與詩詞。他善於從動態中捕捉山川河岳的韻致,著意表現自然物象的靈動變幻之美。如“雲飛千嶂風和雨,灘響一溪夏亦秋”(《南雁蕩山愛山亭晚眺》),“風吹修竹翩翩舞,雲繞青山緩緩連”(《莫干山劍池》),“晴川閣出翠林裡,黃鶴樓沉煙雨中”(《雨中游黃鶴樓》),“雨來林潤千叢翠,霧散風清萬嶂嵐”(《黃山雨中三日游》)。這也從側面映射了科學家詩人所特有的積極活躍的思維世界。不僅如此,他往往將深刻的思想內容熔鑄在景致描摹中,在自然物候的變化中浸入世事興衰更替的思辨。1946年作《春日湖上口佔》“春日湖中載酒遲,十年重到真如痴。堤邊盡是青青柳,管了人間幾別離”,久經戰火,重臨西湖,發出湖山依舊、人事全非的哀嘆。1987年作《游太湖感賦》“波光曾撼闔閭牗,煙色可藏范蠡家。千古興亡今已矣,身臨盛世樂無涯”,慷慨直陳,向天浩嘆,表達著對國家和民族的自豪與自信。情因景異,景隨情遷,景物的渲染與感慨的抒發相得益彰,既浸透著歷史沉思的厚重,也使詩歌興味深厚而筆致飄逸,產生蘊藉空靈之美。

當一個詩人的情感和愛國的情懷融而為一,其筆端蘊藏的力量自然是無窮的。蘇步青一生,將刻骨銘心的愛國之情、矢志不渝的報國之志,都轉化為科技救國、科教強國的實際行動,憂國憂民的基調深蘊在他的詩情詩思中。蘇步青的詩詞將私人情感與家國情懷融為一體,整體呈現深沉飽滿、雄健昂揚的風貌,迸發著鼓舞人心、催人奮進的力量。

數學家詩句 滋味尤醇正

“數學家的詩句,滋味尤為醇正”,這是豐子愷先生給予蘇步青詩詞的評價。這樣的評價不僅基於對蘇步青人品的諳熟,還言簡意賅地道出了蘇詩藝術風格的精髓所在。

蘇、豐兩位先生交誼深厚,經常詩畫酬贈,分享文藝心得。在蘇老所贈詩作之中,《夜飲子愷先生家賦贈》最為豐老所珍視,裝裱起來挂在家中,時時賞讀。此詩雲:“草草杯盤共一歡,莫因柴米話辛酸。春風已綠庭前草,且耐余寒放眼看。”一次在家與鄭振鐸對飲,酒興正濃的豐子愷對著牆上的這首蘇詩,痛快淋漓地發表一通關於“詩不可有專家”論:“我覺得世間最好的酒肴,莫如詩句。而數學家的詩句,滋味尤為醇正。因為我又覺得,別的事都可有專家。因為作詩就是做人。人做得好的,詩也作得好。倘說作詩有專家,非專家不能作詩,就好比說做人有專家,非專家不能做人,豈不可笑?”又說:“因此,有些專家的詩,我不愛讀。因為他們往往愛用大典,蹈襲傳統﹔咬文嚼字,賣弄玄虛﹔扭扭捏捏,裝腔作勢﹔甚至神經過敏,出神見鬼。而非專家的詩,倒是直直落落,明明白白,天真自然,醇正朴茂,可愛得很。”(豐子愷《湖畔夜飲》)

“詩不可有專家”論,恰如其分地道出了蘇步青醇正詩風的形成要領。傳統觀念尤為強調詩人才識在創作中的主導作用,認為詩之工在於才,意之達在於識。才識相輔相成,詩道方可完備。然而,正如南宋人嚴羽《滄浪詩話》所論“夫詩有別材,非關書也﹔詩有別趣,非關理也”,詩人才識雖是寫好詩的必要條件,但也不宜在詩作內過分直露。蘇步青學博才高,但是“余事作詩”的心態,恰好使他自覺摒棄“以才學為詩”的弊病。相較於顯露才學,蘇步青更傾向於“詩言志”,注重詩詞表達的思想情感,力求明確主題內容,抒發真實感情。他的詩詞,絕少依憑主觀興致一蹴而就,多在緣事感發后再形之於詩。無論是由日常生活生發的喜怒哀樂,還是因時代興衰牽動的思慮慨嘆,凡有所作皆力圖將真情實感貫注於詩篇。

正因如此,蘇詩敘事抒情真切顯豁,辭質、意簡而句健。在他的作品中,既難見碌碌草草之事,也全無嬉笑怒詈之辭,更沒有所謂“權威氣”與“說教味”。新中國成立后,蘇老社會交往更為廣泛,題詩邀約不斷,詩作涉及的范圍也有所擴充,但他仍然奉行“詩言志”原則,堅持“三寫”和“三不寫”。所謂“三寫”,即詠人民之志、社會主義之志的寫,給人們鼓勵的寫,有利於中外文化交流的寫。所謂“三不寫”,即無病呻吟的不寫,溜須拍馬的不寫,客套應付的不寫。(羅祖雄《蘇步青與平陽》)故而,即使他的口佔、祝詞、應酬、題贈,也有真情實意的流動,毫無媚俗之氣。

如果說感興詩情屬於詩人內家功夫,那麼學養和識見則是詩外之功,感興與學識內外相濟成就了蘇步青兼容文理的瀟洒詩才。蘇老作詩格外注重“心靈美”與“外表美”的統一,認為有好的內容之外,還要有好的句子,兩者結合得好,才能寫出好的詩。(蘇步青《我和舊體詩》)如果說緣情而作,造就了蘇詩的“心靈美”,那麼蘇老憑借自身文史修養、寫作技藝所造就的則是他追求的“外表美”。蘇老賦詩填詞雖不講雕琢,毫無矯飾,但是其深厚的文化修為和勤勉的落筆實踐所修煉出的藝術敏感,使得其能夠靈活調度不同的寫作技巧,提升詩詞作品的表現張力與藝術效果。

蘇老詩詞多通過巧妙移植,不露痕跡地將作者的思想感情化入典故中,使作品語言雅化、意蘊盎然,文字流暢活潑、頗多趣味。如在“湄江吟社”第一次社課所填《滿江紅》:“欲試單衣,寒食近,時還清冷。春正好,河橋台苑,柳晴花暝。細雨青回溪畔草,斜陽紅如牆頭杏。對空山、寂寂鷓鴣啼,行人聽。追往事,傷流景。千萬縷,難重省。怕殘宵遠夢,被鶯催醒。未請長纓投彩筆,先教華發窺明鏡。望江南、休說賦歸來,荒三徑。”全詞化用了周邦彥《六丑·落花》、李群玉《九子坡聞鷓鴣》、張先《天仙子·水調數聲持酒聽》、蘇軾《水龍吟·次韻章質夫楊花詞》、朱孝臧《還京樂·夜坐和夢窗》等詩詞佳句,信手拈來,自然貼切,毫無生澀之感,將客居抗戰大后方,目睹異鄉旖旎春光后難以抑制的思鄉憶舊感傷以及心系國運卻無力手握長纓保家衛國的無限悵惘,表現得淋漓盡致。

人生幾何學幾何 不學庄生殆無邊

“人生幾何學幾何,不學庄生殆無邊”,這是蘇步青的得意門生谷超豪院士的名句。蘇步青也正是在詩詞中尋覓科學靈感,通過發掘和提煉科研生活中的豐沛詩意,從中獲取生命感悟與時代感知,成功建構出一部文學與科學的交融史。

蘇老詩詞所披示的激蕩詩情與開闊詩思,不僅樹立起獨特的美學標識,還映射出一代科學巨擘的人文精神歷程,更蘊藏著他一身而二任,在數學家與詩人兩種角色之間無縫切換、游刃有余的內在邏輯。學者周斌武研讀蘇詩的最大感觸是,其中的詩意既不是與生俱來的,也不是詩人主觀興致促成的,而是先天智慧與后天訓練的積澱與興發。(周斌武《讀〈蘇步青業余詩詞鈔〉》)誠如斯言,蘇老熱衷詩詞,卻不在乎外界冠之的詩人標簽,也從不為詩家的名聲所累。詩人於他而言不是一種身份,而是一種生活的姿態。蘇老自謙“業余”,但他那赤忱堅定的愛國信念,孜孜以求的探索精神,跌宕傳奇的人生閱歷,連同他那超凡的智慧,敏銳的思維,使得他凡有所思,皆含智慧,每有所作,皆存警句,成為一位享譽詩壇的“跨界”詩人。

在常人看來,倚仗邏輯思維的數學與仰賴形象思維的詩詞風馬牛不相及,但在蘇老看來,詩詞是助他進入數學殿堂的翅膀。在蘇老眼中,數學和詩詞都重視想象和推理,讀寫詩詞能起到“窗外看雁陣”的作用,對於調節思維方式、開拓思維空間乃至加深對數學的理解有著意想不到的好處。(蘇步青《我和舊體詩》)除了深諳數理和詩詞相通的精髓,蘇老還是駕馭數理、詩詞兩種思維的行家裡手。他曾在《我和舊體詩》《要重視語文學習》《理工科學生也要有文史知識》《學一點修辭》等文章中,多次談及詩詞修辭對科學思維的滋養,倡導科學工作者提升詩詞素養。

如今,蘇老仙逝已逾二十載,但其詩詞中散發的昂揚精神仍然激勵后學向著科學的高峰奮勇攀登。我們相信,未來會有更多科學家將智慧與詩情碰撞出的火花凝結成精妙絕倫的詩詞作品,使科學與詩詞孕育出更加明艷動人的花朵。

學人小傳

蘇步青(1902—2003),浙江平陽人。數學家、教育家,中國科學院院士。中國微分幾何學派創始人,被譽為“東方第一幾何學家”。早年留學日本,1931年回國,到浙江大學數學系任教,1952年到復旦大學任教。曾任復旦大學校長。平生鐘情於詩詞創作,著有《理想 學習 生活》《蘇步青業余詩詞鈔》等。 (作者:潘如成,系上海大學中華詩詞研究院助理研究員)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量