回望(人民家書)

|

|

國立西南聯合大學校門。 |

|

|

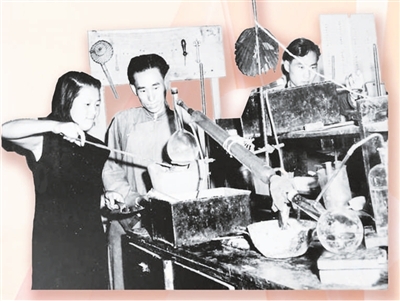

西南聯大學生在做實驗。 |

|

|

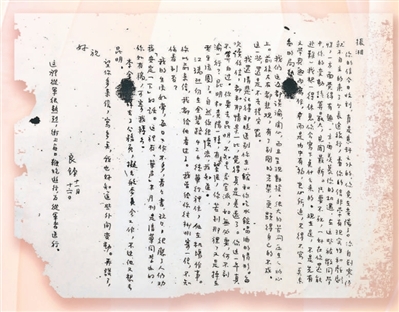

穆旦寫給唐振湘的信件。 |

|

|

聞一多 |

|

|

掃碼收聽 |

|

|

朱自清 |

|

|

掃碼收聽 |

|

|

張伯苓 |

|

|

掃碼收聽 |

|

|

浦江清 |

|

|

掃碼收聽 |

|

|

蔣夢麟 |

|

|

掃碼收聽 |

|

|

穆旦 |

|

|

掃碼收聽 |

94年前的今天——1931年9月18日,日軍悍然發動侵華戰爭。在中華民族生死存亡的關頭,中國人民在白山黑水間奮起抵抗,成為中國人民抗日戰爭的起點,同時揭開了世界反法西斯戰爭的序幕。

1937年全面抗戰爆發后,北京大學、清華大學、南開大學三所高校被迫南遷,幾經輾轉安頓在雲南昆明,組建西南聯合大學。在抗戰艱苦條件下,西南聯大賡續中華民族文化血脈、為國家培養人才﹔廣大師生遵循剛毅堅卓的校訓,滿懷科學救國的理想,大批學生投筆從戎、效命疆場,譜寫了可歌可泣的愛國主義篇章。

本期“人民家書”摘編了西南聯大6位學人的珍貴家書,講述家書背后的動人故事。他們以筆為矛、以學為盾,在艱難歲月中守護文化火種,用教育延續民族精神。值此中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年之際,讓我們重讀這些珍貴的家書,在字裡行間觸摸那個年代知識分子的擔當與堅守,重溫中華民族在苦難中淬煉出的精神脊梁。

——編 者

聞一多:

臨大搬到昆明,搬出好幾個胡子

(1938年4月30日)

貞:

我們自從二月二十日從長沙出發,四月二十八日到昆明,總共在途中六十八天,除沿途休息及因天氣阻滯外,實際步行了四十多天。全團師生及伙夫共三百余人,中途因病或職務關系退出團體,先行搭車到昆明者四十余人,我不在其中。教授五人中有二人中途退出,黃子堅因職務關系先到昆明,途中並時時坐車,袁希淵則因走不動,也坐了許多次的車,始終步行者隻李繼侗曾昭掄和我三人而已。

我們到了昆明后,自然人人驚訝並表示欽佩。暢今甫在長沙時曾對人說,“一多加入旅行團,應該帶一具材走”,這次我到昆明,見到今甫,就對他說“假使這次我真帶了棺材,現在就可以送給你了”,於是彼此大笑一場。途中許多人因些小毛病常常找醫生,吃藥,我也一次沒有。現在我可以很高興的告訴你,我的身體實在不壞,經過了這次鍛煉以后,自然是更好了。現在是滿面紅光,能吃能睡,走起路來,舉步如飛,更不必說了。

途中苦雖苦,但並不象當初所想象的那樣苦。第一,沿途東西便宜,每人每天四毛錢的伙食,能吃得很好。打地鋪睡覺,走累了之后也一樣睡著,臭虫,革【虼】蚤、虱實在不少,但我不很怕。一天走六十裡路不算麼事,若過了六十裡,有時八、九十裡,有時甚至多到一百裡,那就不免叫苦了,但是也居然走到了。至於沿途所看到的風景之美麗、奇險,各種的花木鳥獸,各種樣式的房屋器具,和各種裝束的人,真是叫我從何說起!途中做日記的人甚多,我卻一個字還沒有寫。十幾年沒畫圖畫,這回卻又打動了興趣,畫了五十幾張寫生畫。打算將來做一篇序,敘述全程的印象,一起印出來作一紀念。畫集印出后,我一定先給你們寄回幾本。還有一件東西,不久你就會見到,那就是我旅行時的相片。你將來不要笑,因為我已經長了一副極漂亮的胡須。這次臨大搬到昆明,搬出好幾個胡子,但大家都說隻我與馮芝生的最美。

昆明很象北京,令人起無限感慨。熊迪之去年到這裡做雲南大學校長,你是知道的。昨天碰見熊太太,她特別問起你。許多清華園裡的人,見我便問大妹。鶴雕兩人應記得毛應斗先生,他這回是同我們步行來的。這人極好,我也極喜歡他。

今天報載我們又打了勝仗,收復了郯城。武漢擊落敵機廿一架,尤令人奮興。這樣下去,我們回北平的日子或許真不遠了。告訴趙媽不要著急,一切都耐煩些。她若寫信給大司夫,叫她提一筆說我問過他。

你目下經濟情形如何?每月平均要開支多少,手中還剩多少?日子固然不會過得太好,但也不必太苦。我只要你們知道苦楚,但目下尚不必過於刻苦,以致影響到小兒們身體的發育。大舅在何處,他家情況如何,盼告我。

多

四月卅日在昆明

▶▶▶家書背后

1932年8月,聞一多(1899—1946)任清華大學國文系教授。盧溝橋事變爆發后,清華和北大、南開都遷至長沙,合組長沙臨時大學,簡稱“臨大”。聞一多接到清華校長梅貽琦的信后,決定推遲休假到長沙任教。由於戰局急劇惡化,三校又奉命遠遷昆明,組成西南聯大。

從長沙西遷昆明是分為兩路走的。一路約有800人,從長沙搭被炸得瘡痍滿目的粵漢路火車到廣州,由廣州坐船到香港,再由香港轉到海防,然后又從海防搭滇越鐵路到達昆明。他們由火車轉輪船,再由輪船轉火車,全程約耗10至14天。另一路包括300名左右男生和少數教授,他們組織了一個徒步旅行團,從長沙穿越多山的貴州省一直步行到昆明,全程3500裡,耗時兩個多月。

聞一多參加的就是第二路“湘黔滇旅行團”,想通過這次徒步橫穿湘黔滇三省體察國情民情。此時,聞一多已年近四十,身體狀況並非最佳。出發前,有學生擔心聞一多的身體勸他坐車,聞一多說:“國難期間,走幾千裡路算不了受罪。再者,我在15歲以前,受著古老家庭的束縛,以后在清華讀書,出國留學,回國后一直在各大城市教書,過的是假洋鬼子的生活,和廣大的農村隔絕了。雖然是一個中國人,而對於中國社會及人民生活,知道的很少,真是醉生夢死呀!現在應該認識認識祖國了!”1938年4月28日,“湘黔滇旅行團”隊伍到達昆明城。兩天后,聞一多給妻子高孝貞寫下了這封家書。

堅持步行,他內心很自豪。在長沙時的玩笑話,盡顯教授間的幽默和聞一多的豁達。

1946年5月4日,西南聯大正式宣布解散。7月11日,西南聯大最后一批學生於早晨7點離開昆明北上。當日,“抗戰七君子”之一李公朴被國民黨特務暗殺於昆明街頭。4天后,聞一多在雲南大學致公堂舉行的李公朴追思會上,發表了痛斥國民黨特務、呼喚新中國的氣壯山河的“最后一次講演”,會后被國民黨特務暗殺於西南聯大教師宿舍門前。

聞一多以生命詮釋了何為不畏強暴、威武不屈的民族氣節,何為舍生取義、視死如歸的士人風骨。

(孫亞慧)

朱自清:

“喚起民眾”正是教育者的責任

(1940年6月26日)

桂萼先生:

您主編的《警鐘》,我已見到兩期了。你們的努力,我是很敬佩的。

張興旺先生來,談起雙江離昆明有二十八站路。在這樣遙遠的邊區,《警鐘》真是特別需要﹔聽說你們諸位編好了稿子,得拿到省城來印,這種毅力真是可驚。在大城市裡,見到的出版物太多,覺得不稀罕。但在雙江這樣的地方,能有像《警鐘》的刊物,確是不容易。平常覺得文字宣傳的力量,似乎並不怎樣大﹔但雙江唯一刊物的《警鐘》,我相信力量一定宏大。這一方面是雙江民眾最適宜的精神的糧食,一方面也是雙江民眾對外的喉舌﹔我們讀了這刊物,引起了對於邊區的興趣和關心。

前在報上見到,您所在的雙江師范,還編有叢書。這想來也是你們諸位的工作。這種工作,和《警鐘》相輔而行,真是相得益彰。從前說“開通民智”,現在說“喚起民眾”,這正是教育者的責任。在這抗戰時期,教育者這種責任,尤其重大。可惜許多教育者忽略了這種責任。你們諸位這樣孜孜不懈的努力,實在是我們教育的好榜樣。我說教育者,也包括著文藝工作者。你們諸位確是站好了教育的崗位和文藝的崗位,將來的影響一定很大。大城市的人應該看著你們諸位的榜樣,鞭策著自己向前去。

敬祝

進步!

朱自清

一九四〇年六月二十六日 昆明

▶▶▶家書背后

1940年,戰火的陰影籠罩中國。正在西南聯大任教的朱自清(1898—1948)寫下一封信,寄給了彭桂萼。

彭桂萼是邊疆教育實踐家、學者與愛國詩人,活躍於抗戰時期的文藝和教育界。西南聯大期間,他與朱自清等文藝前輩保持密切交往,並帶領學生開展抗日宣傳。在雲南雙江簡易師范學校,他倡議成立“警鐘文學社”,並主編《警鐘》季刊。《警鐘》以宣傳抗日救亡為宗旨,刊登了大量喚醒后方民眾反抗日本侵略的作品,朱自清本人也曾為《警鐘》撰稿,以實際行動支持邊區文藝事業。

在遙遠的邊區,一份刊物、一篇文字就是喚醒民眾的火種。朱自清在信中稱贊《警鐘》是“精神的糧食”,也是“對外的喉舌”,是大城市人的榜樣和鞭策。在他看來,文藝工作者也是教育者的一分子,肩負著喚起民眾的責任。

1937年隨清華大學南渡后,朱自清輾轉來到昆明。在物資極度匱乏的環境裡,他曾以變賣衣物貼補家用,但他的文化擔當與民族大義毫不動搖,堅持教學與寫作。在西南聯大,他繼續開設中國文學史、古典詩文等課程,培養青年學子,並在課堂與文章中強調民族精神。與此同時,他把目光投向邊區文藝事業,關切那些在艱難條件下仍努力辦刊、寫作的同道。這封情真意切的書信,正是西南聯大知識分子“弦誦不輟”的精神寫照。

(劉 峣)

張伯苓:

抗戰停止之日,亦即三校復校之時

(1942年3月)

夢麟、月涵先生台鑒:

敬啟者:苓年來宿疾時發,又加參政會駐會委員會不時開會,未能赴昆明協助校務,不勝歉仄。諸蒙偏勞,心感!心感!

太平洋戰爭爆發,暴日徒自速其敗,雲我與同盟國之最后勝利為期當不在遠。而我抗戰停止之日,亦即我三校復校之時。展望將來,彌感興奮。

關於敝校復校事,擬先作人事上之准備。現時敝校教授人數在西南聯大佔全數不及十五分之一,較之敝校戰前相去懸殊,將來復校必感才荒。前此因無急需,敝校遂未多聘新人。茲為復校計,不得不有所增聘,以為復校之准備。

先生愛護敝校素所銘感,且我三校本以往一貫合作之精神及將來互相協助之友誼,區區之意,定荷贊助。除詳情請楊石先、黃子堅、陳序經三教授面商外,特此函達,至祈鼎力玉成,不勝感禱。

專此,順頌教安

▶▶▶家書背后

1942年3月,太平洋戰爭爆發不久,時任南開大學校長的張伯苓(1876—1951)寫信給清華大學校長梅貽琦、北京大學校長蔣夢麟,展望抗戰勝利后的學校重建大業。

雖因宿疾和參政會事務未能常駐昆明,張伯苓卻始終牽挂這所臨時大學的命運。他堅信,正義必將戰勝侵略——“抗戰停止之日,亦即我三校復校之時。”同時,他也敏銳地看到,抗戰期間,大量師生流離失所,教育體制遭受重創,未來復校時勢必面臨師資不足的問題。因此,他主張提前增聘教授,未雨綢繆。

這封家書語氣謙和,透出一位教育家深沉的憂慮與遠見。“七七事變”后,南開大學校舍遭日軍轟炸,張伯苓大義凜然:“敵人所不能毀者,南開之精神。”這種信念,與他在這封信中強調的“復校先育人”一脈相承。

自1938年西南聯大在昆明建校以來,3位校長在聯合辦學中並肩攜手,共同守護戰時中國高等教育的火種。抗戰勝利后,西南聯大完成歷史使命,北大、清華復員北平,南開重建天津。面對師資短缺問題,各校積極延攬新進學者,並啟用西南聯大培養的青年教師以彌補空缺。

重讀這封書信,我們看到的不只是張伯苓的心聲,更是3位校長共同的家國情懷與教育擔當。在民族危亡之際,他們以教育延續民族的精神與希望,共同支撐起戰時中國高等教育的脊梁。

(劉 峣)

浦江清:

被窩已自己能縫,襪子也自己能補

(1943年1月9日)

企羅:

多時未寫信,因在研究所中趕一篇文章,即付學報出版之故。現文章已告一段落,可以閑談了。聞上海生活甚高,我們這裡也在高山尖兒上,在內地推為第一。公米到八百元一石。我們的薪津是原薪加生活津貼若干、再加米一石(折價),每月大約有千六七百元。但是一個人用度,每月超出千元。省則也要千元。

比較起來,教界人甚苦,而聯大畢業生他們找到事情,往往薪水在老師之上。因為昆明有錢的人仍多,所以市面極繁榮。各種東西都有。三五牌紙煙在小攤上可得,白錫包等極不稀奇。聯大教授們抽本地紙煙,每包二元五角,其劣可知。除粽子不見外,此地吃的東西,可說是樣樣都有。但是我們不能享受。在城中不免見了口饞,所以用錢便費,到鄉下便一切斷念。

我們在鄉下及城裡的包飯是每月五六百元,城裡好些,每頓有肉,牛肉每斤十七元、比豬肉便宜一半,所以常吃紅燒牛肉。鄉下則每隔二天,有時候隔一天,吃一次肉。我除一天三頓飯外,每天早上吃一個或兩個煮雞蛋(每個一元五角),每晚八九點鐘吃烤白薯一隻(約二元),水果不能常吃,花生米則買生的自己炒,便宜不少。在營養上是可以的。

我們系裡,一多最窮,其家尚維持一用人,乃是北方同出來的老媽子,年紀六十歲了,要推給別人也不容易。佩弦也窮,上次進城,檢出一件皮袍、兩樣磁器付拍賣行。大概東西帶在這裡多的,還不要緊,賣去一個毯子,可以貼好幾個月。一件皮大衣,要一萬元以上,一部《辭海》可賣七八百元。

至於城裡警報,偶或有之,但均不妨事。鄉下更為安靜。我的身體,還不能恢復到在上海時一樣,因為福建帶來的瘧疾,余勢尚在,有時疲勞后,要發小寒熱。但比初到時,身體已好得多了。單人生活,頗有進步,例如被窩已自己能縫,襪子也自己能補,小衣服自己能洗,被單等則聞家老媽子洗。

另外,做菜也有點趣味想學,這裡有人能做菜,唯仆人不聽其指揮。要麼自己動手,要麼一切聽他。想吃鹵白菜、薰青豆等,此間無之。上次在一個南方粥店內吃過一次粥,兩碗粥,兩碟菜,一碟是油花生,一碟是素炒豆腐干青蠶豆等,一算賬是廿三元!此間有新蠶豆上市,亦一奇也。

江清

▶▶▶家書背后

浦江清(1904—1957),上海人,著名古典文學研究專家,學識淵博、通貫中西。1936年,他和張企羅結為連理。1937—1945年間,浦江清先后在長沙臨時大學、西南聯合大學、上海暨南大學任教。戰時關山阻隔,夫妻相聚甚少,情感交流主要訴諸紙筆。勝利后,浦江清和張企羅把兩地書合在一起,后人珍藏至今,視為傳家寶。

戰時,浦江清關心憂思之事很多,上到國家前途、戰局變化,下至親人安康、兒女教育,都使他牽挂焦慮﹔再加上物價飛漲、薪水微薄,為了多給家裡匯生活費,他又盡量克扣自己。然而,在家書中,他的用語卻不乏幽默與亮色,清貧的生活在他筆下顯得饒有情趣。這既是為了安慰妻子,更是因為他有崇高的理想與信念,那就是堅信抗戰必勝、中華文明必將綿延長久。

這封寫於1943年1月9日的家書,呈現了當時的真實生活景象。當時是抗戰相持后期,物價飛漲,知識分子入不敷出。當時米價已達每石800元,而教授們的月薪加津貼不過一千六七百元,維持基本生活便顯拮據。在艱苦環境中,教授們不得不自力更生。浦江清提到的生活細節,反映了知識群體在戰時的普遍處境,凸顯出戰火之下學者“困厄中自立”的風貌。

從浦江清的家書可以看出,即便研究環境簡陋,愛國知識分子們依舊在戰火中維持學術,守護精神火種。這正是西南聯大精神的寫照,也是深沉的家國擔當。

(周姝芸)

蔣夢麟:

欲求聯大之成功,故不惜犧牲一切

(1943年1月2日)

適之兄大鑒:

數月前上一書想已收到。兄卸職后,以行止一時未能決定,故未作函奉候。現聞兄尚有若干時勾留,未識任何工作?弟意兄可在美任教,暫維生活,此時似可不必急於回國,醫言不宜高飛,何必冒此一險而強行。戰后國家大事,即以文化教育而論,頭緒紛繁,吾輩均須努力以赴之,以求成績於百年之后。

兄在任五年,對於國家已有極大貢獻,此時稍作休息,誰其能非之。聯大苦撐五載,一切緣軌而行,吾輩自覺不滿,而國中青年仍視為學府北辰,盛名之下,難付其實。圖書缺乏,生活困苦(物價較戰前漲百倍以上),在此情形之下,其退步非人力所可阻止。弟則欲求聯大之成功,故不惜犧牲一切,但精神上之不痛快總覺難免,有時不免痛責兄與雪艇、孟真之創聯大之議。數月前在渝,孟真責我不管聯大事。我說,不管者所以管也。但我三年以來,兩年中著一本《書法之原理與技藝》,近月來著成第二冊。其首冊曰“書技”,次冊曰“書藝”。自四二年一月起,夙興夜寐,從事學習英文,亦稍覺進步,去年盡力精讀,用字造句絲毫不肯放鬆,蓋以書法而應用於文字也。

弟今五十八矣,以將近花甲之年,而雄心如此,得毋被人笑為愚而迂乎?然吾之用意,在立身教以啟后學耳。吾家有長壽種,先嚴八十無疾而逝。近來衛生與醫學進步,弟希望能至八十以上,或有二十余年可為國效力。以此二十余年中,以三事為目的。一弄書法,二辦學校,三寫英文(使西洋能真正了解中國)﹔如精力就衰,先去寫英文,繼去學校,最后以書法終吾身。聯大與弟個人之事,大致如此,願與兄一商北大校事。

方針:以北大之向來一貫政策,並蔡先生治學立身之精神為基礎,戰后在北平創立一文史與自然科學之中心,而以社會科學與應用科學附之,而尤以文史為中心之中心。外國文:凡學生無論習何科,必通一外國語,而習國文者尤所必需。此點不必詳說,而兄當與弟同意也。群性、個性均加以適當之訓練。學科程度當加以嚴格之訓練,以期一般程度之提高,不及格者飭令留級或退學。請美國大學在北大設講座,並准派學生數人留學美國大學,而給以獎學金(Scholarship)。此事當與各大學個別接洽。此事請兄在美便中接洽,未識可行否?

此請旅安,並賀新禧

弟夢麟啟

一月二日

▶▶▶家書背后

1943年初,正值抗戰戰略相持時期。1月2日,身為北京大學校長,同時與梅貽琦、張伯苓一道主持西南聯大的蔣夢麟(1886—1964),寫下了一封長信,寄往大洋彼岸的胡適。這封家書既是對朋友的關切之語,更是對民族教育命運的深沉思考。

蔣夢麟在信中勸慰胡適,戰時國家大事紛繁,教育重建任務艱巨,希望胡適暫且留美,從事學術研究與文化交流。蔣夢麟在信中坦言,西南聯大在極為簡陋的條件下苦苦支撐,書籍稀缺,物價飛漲,師生生活困頓,自己也面臨著沉重的心理壓力,但他堅定著“欲求聯大之成功,故不惜犧牲一切”的決心。

在困境之中,蔣夢麟依舊夙興夜寐,學習英文,練習書法,希冀在有限的歲月裡辦好學校,通過英文寫作使西方真正了解中國。更重要的是,他在信中為戰后北大的復興描繪了藍圖:以文史與自然科學為中心,輔之以社會科學與應用科學﹔所有學生必須精通一門外語﹔強調群性與個性的培養﹔實行嚴格的學業考核﹔與美國大學建立聯系,設立講座並派遣留學生……這些設想,既延續了蔡元培時期北大的精神傳統,又著眼於中西交流與現代大學制度建設。

“戰后國家大事……吾輩均須努力以赴之,以求成績於百年之后。”這封書信讓我們看到,一位教育家如何在戰火中堅守,在民族危亡的年代胸懷長遠,以百年為尺度思考民族教育的未來。

(劉 峣)

穆旦:

心中有物,良心所迫,不得不寫一點東西

(1944年11月16日)

振湘:

你的信今日收到,真是意料之外的,你竟在貴陽了。你自到零陵,就不自主的來了個長途旅行,看你的信非常有現實性和戲劇性,一方面覺得有趣,一方面羨慕你的機遇,在這些被征同學中,你的變動該算最大,見聞最新。只要不死,(好在你還能逃難)我想一得休息,你會寫下點什麼來的。現在是,不是先有文學興趣而寫作,而是心中有物,良心所迫,不得不寫一點東西的局勢。

我們這邊都談論,關心,而且呈現動搖。很大的苦悶壓在人的心上。前后左右都悲觀,有了別國的光榮,更顯得自己的不成。這一些,還是不去提它罷。

我還清楚記得那晚送別你在小館和你吃水餃喝酒的情形。每次讀你信,都和那情景一比,覺得真是差遠了。你這一年真不算白過。你要去昆明,不知是否官派,如無必要,何不到渝一行?昆明和貴陽一樣,有點緊張,你若到那裡,又是掉在老生活圈子了。自然,你很懷念,我知道。

江瑞熙仍在金碧路426號德華行裡住,他在機場作事。你以前來信,我都給他看過了。我曾給你往柳州寄一信,不知你看到否?

我的生活如常,每日工作不多,看看書,玩玩,很應了人們勸我“安定一下”的話。這裡有《華聲》半月刊是清華同學辦的,你如有稿,可寄我轉去。

望你多來信,寫多點,我也好知道些外間變動。再談了,祝好。

良錚

十一月十六日

▶▶▶家書背后

穆旦(1918—1977),原名查良錚,中國現實主義詩人、翻譯家。1935年,穆旦考入清華大學﹔抗戰爆發后,隨校遷往昆明,發表了《合唱》《防空洞裡的抒情詩》《從空虛到充實》等作品。1940年,他從西南聯大畢業,留校任助教。1942年,穆旦作出了投筆從戎的決定,響應國家“青年知識分子入伍”的號召,以助教身份報名參加中國入緬遠征軍,任中校翻譯官,奔赴緬甸抗日戰場。后來,他根據入緬作戰經歷創作了《森林之魅——祭胡康河上的白骨》《阻滯的路》《活下去》等作品。

收信人唐振湘,又名唐懷,筆名白煉,1940—1944年就讀於西南聯大法商學院,曾從軍任翻譯。1944年,抗戰進入相持到反攻的關鍵階段。知識分子們一方面承受著戰局帶來的不安,另一方面思索如何以自己的方式回應民族苦難。穆旦在這一年的11月16日寫給唐振湘的這封信,正是在這樣的歷史背景中產生。

穆旦回憶二人分別時場景,那是戰亂中的溫暖瞬間。然而一轉眼,唐振湘已輾轉漂泊,親歷動蕩戰事。這不僅是個人命運的寫照,也是一代青年的縮影。青年們在苦悶中尋找出口,文學便是他們的戰斗。穆旦的詩與信件,如子彈與號角,把個人情感與民族命運緊密聯結。

(周姝芸)

感謝相關研究專家張曼菱、金富軍、余浚、陳奇佳、易彬、龍美光襄助

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量