功勛卓著的惠通橋(以物鑒史)

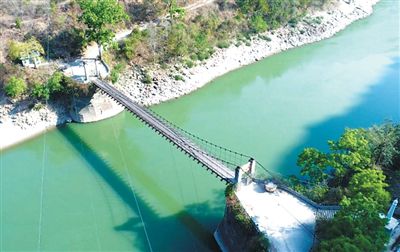

圖為惠通橋。王黎銳供圖

惠通橋,位於雲南龍陵縣城東北74公裡臘勐鎮與施甸縣太平鎮交界的怒江上,是抗戰時期我國西南后方國際交通線——滇緬公路過怒江的唯一通道。該橋所處的怒江峽谷,東為太平大山頭,西為臘勐鬆山,山頂海拔2000米以上,江邊海拔僅600余米,山高谷深,形勢險要。

早在宋元時期,這裡就是我國南方絲綢之路的交通要隘。明末,將領鄧子龍曾在這裡開渡過江,時稱“將軍渡”。清朝道光至光緒年間,分別由潞江土司線如綸和永昌府龍陵廳同知覃克振兩次組織修建鐵鏈吊橋,時稱“臘勐江橋”。1935年,龍陵縣長楊醒蒼擴修通邊大道,約請保山旅緬華僑梁金山捐資將原鐵鏈吊橋改為角塔式鋼索吊橋,以惠民通行之意定名“惠通橋”。1938年,搶修滇緬公路時,惠通橋按照承載10噸以上的公路橋標准進行了改建。此后,雖屢遭日軍飛機轟炸,但都很快修復,保障了大批盟國援華物資得以源源不斷運入我國。

1942年5月4日,日軍攻陷龍陵后,第二天就侵襲了鬆山腳下的惠通橋。為了奪佔被國民黨軍隊把守的惠通橋,5月5日,化裝成難民的日軍先頭部隊混到橋頭。碰巧的是,一個叫何樹鵬的龍陵商人帶著車輛,逆行至惠通橋的東橋頭,導致擁堵。守橋憲兵努力清障,車主何樹鵬卻惡言相向。面對擁擠不堪的逃難人群,為了盡快疏通交通,憲兵不得已開槍將其擊斃。化裝成難民的日本奪橋部隊,以為自己暴露了,紛紛拿出槍來開始戰斗。在這千鈞一發之際,守橋工兵營營長張祖武命令立即炸橋。巨大的爆炸之后,惠通橋徹底失去了通行能力。隨后,中國守軍消滅了已過橋的少量日軍和后來強行渡江的數百名日軍士兵。

自此,原計劃進軍昆明的日軍被阻於怒江以西。1944年5月,中國遠征軍強渡怒江展開反攻。惠通橋於當年7月搶修恢復通行,成為過江反攻的主要通道和后勤供應樞紐,為順利收復鬆山、龍陵和芒市發揮了關鍵作用。1945年抗戰勝利后,該橋屢經修復加固,長期成為滇西國道主干線上的交通樞紐。

1974年,怒江下游新建的鋼混“紅旗橋”通車,惠通橋才被停用作為古跡保留至今。惠通橋於1993年被列為雲南省省級文物保護單位,2015年抗戰勝利70周年之際,由省市交通、文物部門按原樣作了全面修復,2019年被公布為全國重點文物保護單位。

惠通橋主橋為典型的加勁木桁結構鋼索吊橋。橋體為南北走向,總長154米,橋面寬5.6米,墩高30米。墩上橋塔隸體橫書“惠通橋”三個大字,門柱上早年曾書“努力后方運輸,增強抗戰力量”一副對聯,整體“壯麗宏都,靈固巧便”。建橋紀念碑塔位於主橋南端東側台地上,1935年修建,塔座前鑲嵌“重修惠通橋記”大碑一方,詳細記述了當年將鐵鏈吊橋改建成現代鋼索吊橋的原因、經過和結果等情況,是目前了解惠通橋歷史的主要依據之一。

惠通橋,既是滇西地區修建最早的鋼索吊橋,又是抗戰期間我國西南后方國際交通線——滇緬公路過怒江的唯一通道,它的建成和使用,有效保障了前方抗日戰場的作戰需求。一座橋的背后,是值得銘記的偉大抗戰精神。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量