民間文化:“了不起的海洋,了不得的寶庫”

陝北民間說書人 資料圖片

20世紀五六十年代,汪曾祺曾先后就職《說說唱唱》和《民間文學》雜志,受到中國民間文化的深厚滋養。資料圖片

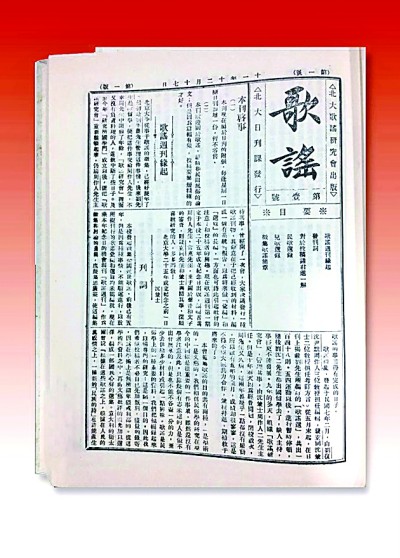

1922年12月17日,《歌謠周刊》創刊。由北大發起的歌謠運動,掀起了“到民間去”的民俗學運動的第一個高潮。資料圖片

一

近讀河南作家馮杰的舊作《非爾雅》,感觸良多。這是一部以鄉村風物為“名”,加以“釋義”的書。其中一節,釋的是“灰腳”:“相鄰兩家的田地邊界處、房屋邊界處,僅僅以樹、以籬、以牆為界,那是表面明處的,還有一種地下的証據,像暗處的力量。如果雙方有爭議,隨時會出示有分量的証據。”讀到這段時,恍惚一下子回到了三十多年前的故鄉,在我老家那個小院的東北角,便是灰腳埋處,彼時鄰家蓋房,地界有爭議,我便親眼見它被作為“有分量的証據”加以“出示”過。那是若干年前便立下的“契約”——“雙方商議后,找一兩位當事人,在規定處用鐵棍探下一個兩三米深的眼孔,續進眼孔裡足量的白石灰粉,就叫灰腳。”據記載,石灰在公元前8世紀的古希臘已被用於建筑,中國也在公元前7世紀開始使用石灰。石灰是顯眼之物,亦能下藥治病,“性至烈,人以度酒飲之,則腹痛下痢。療金瘡亦甚良”,陶弘景的《本草經集注》、李時珍的《本草綱目》也都記載過它的不凡。但這個不凡之物易得,遂被用入了日常生活。然而,作為“灰腳”的它,關涉一個家庭的領土和主權,仍是不凡的。

馮杰的書寫得有趣。毛驢腿上有“夜眼”,走夜路不迷﹔豬后頸味最美,遂成“禁臠”﹔布谷鳥鄉下小名叫“光棍背鋤”,鵝卵石被喚作“老鴰枕頭”﹔人在鵝眼裡會變小,在牛眼裡卻會變大——故前者有攻擊性,后者溫良恭順……這些鄉土“知識”虛虛實實,將人帶回到久違的鄉村生活。河南作家擅長寫鄉土。但這種書寫並不只是一種簡單的鄉村生活的復原。在喬葉獲得茅盾文學獎的長篇小說《寶水》裡,百歲老人去世時,年長的執事一嗓子喊出的是“老太太寶婺星沉,福壽全歸”,之后對那場古老葬禮的描寫佔據了驚人的篇幅。這描寫顯然是非現實的,因為除非是刻意的表演和設計,現在的中國鄉村已很難見到這般古老庄重的傳統葬禮。當然,恰恰是這種“非現實”性,展現出了作家執拗的情感和態度。

但更值得深思的,並不是這種情感和態度,而是在它的作用和驅使下,作家有意無意地俯身民間,挖掘和汲取本土文化資源的姿態。因為在一段時期內,很多當代作家並不這樣做。王小波有篇名文叫《我的師承》,他是把查良錚、王道乾這些翻譯家追認為自己創作上的導師。雖然通過他們,他也肯定了現代漢語對他的影響,但他所提及的《青銅騎士》《情人》這些西方作家的作品,其內容顯然更是王小波靈感的重要來源。20世紀80年代之后,西方文學和文化對中國當代文學的發展確實起到了顯著的推動作用,但特殊時代環境和文化氛圍也造成了對西方文學和文化的某種迷信與執念。不久前,重翻馬原的《小說密碼》(花城出版社2013年版),發現他在探析“小說密碼”的舉例裡,竟罕有提及西方作家之外的名字。在某個大概不到二十頁的篇章裡,被提到的就有卡夫卡、福克納、貝克特、普魯斯特、紀德、海明威、羅伯-格裡耶、薩洛特、梅勒、托爾斯泰、毛姆、喬伊斯、博爾赫斯……另一位當代作家王安憶談創作的《小說課堂》(人民文學出版社2018年版),倒是有不少章節專論中國作家作品(包括當代作家作品),但開首兩篇長長的最重頭文章,精談細講的卻是《悲慘世界》和《戰爭與和平》。

舉這些例子,並不是對馬原和王安憶有何微詞,更不是說被他們舉例的這些西方作家不優秀,而是說這樣一個小小的細節,能看出當年的文學乃至文化空氣。近年來,民族文化傳統的價值被強調,作家不再開口“三斯”(馬爾克斯、喬伊斯、博爾赫斯),閉口“三卡”(卡夫卡、卡佛、卡爾維諾),但在民族文化資源的發現和發掘方面仍有一定盲區。

二

讀馮杰的同時,還讀到另一位已故的河南作家孫方友,他是豫東淮陽人氏,生前以“筆記小說”聞名,有《陳州筆記》(四卷)、《小鎮人物》(四卷)傳世。我極驚訝於孫方友筆下民間生活的豐富多彩,但和馮杰一樣,孫方友在文壇的聲名並不昭彰。這裡可能有一個特殊的原因,那就是他們的“師承”——廣袤的中國大地民間文化。馮杰、孫方友都來自鄉土,沒什麼學歷,創作除了靠天分悟性,就是豐富的鄉村生活經驗和民間知識。這種“知識”不在書本和課堂,而是存身於星光下的橋頭和麥場,大道旁的綠蔭與茶肆,是於鄉村生活的閑暇與縫隙裡生長出來,以一種貌似可有可無、實則缺之不可的精神生活方式存在著。孫方友生前曾長久奔波於老家淮陽收集民間故事和傳說,馮杰大概在做信貸員時便嗜讀《酉陽雜俎》《癸辛雜識》《夜航船》。

在中國傳統文化的譜系裡,確實有一種不為文人雅士所喜,也不見於經典典籍,甚至不見於文字記載,而隻流傳於口頭的文化——民間文化。“自楚騷唐律,爭妍競暢,而民間性情之響,遂不得列於詩壇。於是別之曰‘山歌’,言田夫野豎矢口寄興之所為,薦紳學士家不道也。”馮夢龍在《山歌序》中的這段話,道出了民間文化的“民間”性質——在古代,它曾是“詩壇不列”“薦紳學士不道”的一種文化。但實際上植根於廣袤的鄉野和大地,與人們的生活沒有任何距離的民間文化,其自身一直充盈著豐沛的活力。大概從明末開始,民間文化的價值被一些有遠見的讀書人所重視,明清時期的馮夢龍、屈大均、王士禎、黃遵憲等在整理民間文學和文化方面都有突出的貢獻。他們之所以重視對民間文學和文化的整理,極重要的一個原因,就是認為它有著正統文人文學和文化所難有的真摯、淳朴、自然。馮夢龍說:“但有假詩文,無假山歌。”原因也無他——“則以山歌不與詩文爭名,故不屑假。”

明清之后,民間文化的價值日顯。但其實這種千百年來登不上大雅之堂的文化,其價值也並沒有完全被忽視。居廟堂者要“觀風俗,知得失”,所以一直有遣“採詩之官”收集民聲的傳統——“孟春之月,群居者將散,行人振木鐸徇於路以採詩,獻之太師,比其音律,以聞於天子。”(《漢書·食貨志》)至於文壇,有識有志之士或流落鄉野的落魄文人,常自覺或不自覺地引山野之聲滌蕩詩文。就如魯迅所說:“舊文學衰頹時,因為攝取民間文學或外國文學而起一個新的轉變,這例子是常見於文學史上的。”(《且介亭雜文·門外文談》)這些對待民間文化不無功利的態度,一直沒有讓這種文化的身影脫離正統知識分子的視線。所以,明清之際民間文化的振起之聲,並非無跡可尋。當然,近古以來市井文化的發展和發達可能是一個更大的背景。在這個背景之下,唐宋以來整個中國通俗文藝和文化的發展其實都可以納入進來,從唐傳奇、宋話本、明清小說,到民國通俗文藝,這些都與民間文化千百年來的發展息息相關。“通俗”和“民間”並非同樣的概念,但“通俗性”顯然是民間文化最突出的特征。也正是因為這一點,“五四”之后以啟蒙和革命為職志的中國知識界,才發出了“到民間去”的呼聲。

三

1918年2月,時任北京大學教授的劉半農、周作人、沈尹默等主持設立了一個歌謠征集處,他們在當時的北大校報《北京大學日刊》上發表了《北京大學征集全國近世歌謠簡章》,面向全國征集歌謠,數月后又辟出“歌謠選”專欄,日登歌謠一則(前后刊出148則)。兩年后,由沈兼士、周作人擔任主任的歌謠研究會正式成立,1922年12月17日《歌謠周刊》創刊。至此,由北大發起的這場歌謠運動,掀起了現代中國“到民間去”的民俗學運動的第一個高潮。雖受時局影響,這場運動的中心在1927年之后移到了廣州的中山大學,但直到抗戰爆發,這場民俗學運動持續給中國知識界乃至整個社會帶來了強烈沖擊。后來決定整個中國前途命運的左翼思想和文化,和這場文化運動之間亦存在千絲萬縷的聯系。從20世紀40年代的解放區到新中國成立后,中國共產黨人在發動人民群眾進行革命和建設的過程中,“民間”始終是其最重要的文化支撐點和立足點。

在民間文化擁護者眼裡,民間文化是一個有著自身歷史、審美特性、獨立而完整的主體性的文化系統。但對於民間文化來說,口頭性、變異性本就是它的“基本特征”(鐘敬文:《民間文學概論》,高等教育出版社2010年版),它和精英文化的互滲互融,更是古往今來文化史上的常態。所以,民間文化的“獨立性”和“主體性”是否存在,有無建立之可能,都值得商榷。然而有一點卻是無異議的,那就是它確實有著實實在在的存在形式和歷史,在漫長的民族生活中滋潤過枯燥的歲月和時光。這歲月和時光又釀成了我們這個民族獨有的文化記憶。在我年少時,最快樂的事情是去姥姥家,而去姥姥家最難忘的,就是跟姥姥聽說書。說書者一般是在兩個時節擺場子:秋后和年關——均是農閑,農民有余糧、舍得花錢的時節。常是在晚飯之后,姥姥拿著馬扎,牽著我的手,到村子最開闊的所在——十字街頭。那裡鬧哄哄已坐滿了人,嘮嗑的、嗑瓜子兒的、嬉笑打鬧的……等唱大鼓的演員清咳一聲,再咚鏘一聲鼓響,大家便安靜了。那時我不喜歡聽書,卻也記住了《三俠五義》《楊家將》《呼家將》《封神演義》《羅通掃北》《薛仁貴征東》等書名。印象更深的是主角登場前,總有個年輕徒弟先暖場,扮個老太太,唱個順口溜,或變個小戲法,逗大家笑。主角登台后說的,是姥姥喜歡聽的段落,她給我買一塊江米糖,再買一塊江米糖,我就能陪她到散場。

兒時聽說書是難忘的鄉村記憶,生於河南南陽唐河祁儀鎮的作家李季(原名李振鵬)少時也有類似的迷戀:

振鵬特別迷戀鼓兒詞和曲子戲。鼓兒詞源於唐代的道情、道曲。清中葉,南陽的藝人將當地的民間小調糅入其中形成了“南陽大鼓書”。左手持月牙形犁鏵翅,右手敲擊八寸鼓,藝人手、眼、身、法、步相互協調,在打板和《長流水》《緊急風》《蜻蜓點水》《鳳凰三點頭》的或疾或徐、或重或輕的鼓點伴奏中吟唱。……唐河縣城有個曲子戲班,來鎮上演出時振鵬幾乎場場去蹭戲,《施公案》《小八義》《薛剛反唐》,他看得眼睛都不眨。

“左手持月牙形犁鏵翅,右手敲擊八寸鼓”——這符合我兒時聽書的記憶。但鼓兒詞和曲子戲是南陽地方曲藝,我那時聽的是“鼓書”——那是魯北老家的叫法,其實就是發源於河北、流行於京津乃至整個華北的京韻大鼓。跟姥姥聽書,我沒有提起真正的興趣,后來卻迷上了收音機裡的評書,那時已上小學,劉蘭芳、單田芳、田連元、袁闊成各具聲色的嗓音,陪伴了我童年的寂寞時光。李季是聽著鼓兒詞和曲子戲長大的,后來追隨革命隊伍去了遙遠的定邊,在那裡他迷上了順天游(又稱信天游),跟著當地的民間藝人、老農、鹽販,他邊聽、邊唱、邊記,后來就有了那本珍貴的《順天游》,也才有了他將順天游與現代詩嫁接改造而寫成的名詩——《王貴與李香香》。

四

由民間文學提煉升華而成文學經典的案例,古今中外不勝枚舉。屈原流放沅湘,“竄伏其域,憂懷苦毒,愁思沸郁。出見俗人祭祀之禮,歌舞之樂,其詞鄙陋,因作《九歌》之曲”(王逸《楚辭章句》)。也就是說,《九歌》乃屈原改造民間祭祀之曲的結果。而從《詩經》《史記》到六朝樂府民歌,從唐傳奇到元雜劇,從“三言二拍”到“四大奇書”,再到《聊齋志異》《紅樓夢》,莫不是由民間起步,經文人加工點化,一步步成為經典的。

談民間文學對文人文學的滋養,不能不提一個人:汪曾祺。“壘起七星灶,銅壺煮三江。擺開八仙桌,招待十六方。來的都是客,全憑嘴一張。”京劇《沙家浜》“智斗”的經典唱段出自汪曾祺。這是汪曾祺語言魅力的一個縮影。這種魅力來自他深厚的古典文學修養,但也來自民間文化。了解汪曾祺者都知道,他在新中國成立前有過大概10年的創作早期,那時的他是個不折不扣的“現代派”,大多數小說都是意識流式的。他后來走向成功是在20世紀80年代。80年代的汪曾祺是大家熟悉的、那個充滿人間煙火氣和民間聲色的汪曾祺。但一個“現代派”的汪曾祺究竟是怎麼變成后來的汪曾祺的?這裡面原因復雜,但很重要的一點應該就是他和民間文化的接觸。這種接觸在他小時候便開始了,但真正深入接觸和了解,應該是在20世紀50年代。那時,汪曾祺在《說說唱唱》雜志工作,這本雜志創刊於1950年,由趙樹理任副主編,汪曾祺任編輯部主任。汪曾祺后來撰文稱贊趙樹理是“農村才子”,說他“有時趕集,他一個人能唱一台戲。口念鑼鼓,拉過門,走身段,夾白帶做還誤不了唱”(《才子趙樹理》)。《說說唱唱》停刊后,汪曾祺又進入中國民間文藝研究會下的《民間文學》雜志任編委,直到1961年調入北京京劇團。

也就是說,從1950年到1960年,汪曾祺有整整10年是專門從事與民間文學直接相關的工作——和民間文學作者打交道,參與整理民間傳說,深入生活調查等。這些工作激發了他切實的興趣,《魯迅對於民間文學的一些基本看法》《古代民歌雜說》等,是他出於職業需要但更是出於興趣而寫的研究文章。后來終其一生,他對民間文學都予以盛贊——稱它“是個了不起的海洋,了不得的寶庫”(《文學語言雜談》),“一個作家要想使自己的作品具有鮮明的民族風格,民族特點,不學習民間文學是絕對不行的”(《我和民間文學》)。汪曾祺的創作受民間文學和文化影響,很多人都曾談到過、分析過,在此不贅述。想要指出的是,這種影響直接帶來了他創作的轉變。新中國成立后的汪曾祺在60年代初才重新提筆,發表了《羊舍一夕》(又名《四個孩子和一個夜晚》)、《王全》、《看水》。這幾篇小說取材於作家50年代的下鄉經歷,裡面那淳朴的少年、勞動的場景、人與人之間的溫情,以及返璞歸真的語言,都讓我們看到一個與40年代截然不同的、洋溢著平民化和民間化立場的優秀小說家。

在20年后的新時期文壇,汪曾祺能寫出《黃油烙餅》《異秉》《受戒》《歲寒三友》《大淖記事》《七裡茶坊》那些充盈著民間溫情和煙火氣的經典之作,是不讓人奇怪的。正是因為真正融入了民間,那個曾在昆明和上海街頭為賦新詞強說愁的西南聯大肄業生,最終完成了他真正的文學蝶變。

五

其實,從老舍到趙樹理,再到汪曾祺、賈平凹等,我們能勾勒出一幅比較清晰的汲取民間文化、養成自己創作個性的現當代作家精神圖譜。文化是有傳承的,汪曾祺尊敬前輩老舍、趙樹理,也欣賞晚輩賈平凹(稱贊他“對西北的地方戲知道得很多”),雅和俗的程度不同,但鄉土和民間是他們共同的精神底色。

1989年,25歲的馮杰曾給汪曾祺寫過兩封信——求字和求序。蟄居豫北鄉村的文學青年緣何結識了文壇名家?我們不得而知。從收在《汪曾祺全集(書信卷)》(人民文學出版社2019年版)汪曾祺的回信來看,字是寫了的,卻沒寫序,年近古稀的汪曾祺直言,他“已三四十年不讀詩,偶於報刊看到時下新詩,瞠目不能別其高下。對於你的詩也一樣,不知道屬於幾‘段’……”當年的文壇,還刮著現代主義的勁風,汪曾祺的話裡是有話的。馮杰后來沒在詩人的路上走下去,而是轉向了散文、書畫創作,並以故鄉為根據地開辟出“北中原”這個獨具標識的藝術園地,不知道是不是受到了汪曾祺當年回信的影響。

1989年的汪曾祺“瞠目”於文壇時風,而他所屬意的是民族文化傳統。也是在這一年,汪曾祺重寫了兩篇《聊齋》故事:《捕快張三》《同夢》。重寫《聊齋》故事,是汪曾祺晚年最值得關注的一件事情。這重寫是從1987年開始的,那一年他重寫了《瑞雲》《蛐蛐》《黃英》《石清虛》四篇。其中后兩篇完稿於美國。是年,汪曾祺受愛荷華國際寫作計劃邀請,赴美交流訪問。在給妻子施鬆卿的一封越洋信中,汪曾祺說:“我覺得改寫《聊齋》是一件很有意義的工作,這給中國當代創作開辟了一個新天地。”以汪曾祺的性格,向來不自矜自夸的他,竟對自己的工作有如此評價,確能看出他對重寫《聊齋》的重視。

1987年的這四篇小說是以《〈聊齋〉新義》為題集合發表的,汪曾祺在后記中說:“我想做一點試驗,改寫《聊齋》故事,使它具有現代意識。這是嘗試的第一批。”而在給妻子的那封信中,他還附了一篇寫給出版社的《自序》,其中有雲:

我年輕時曾受到過西方的、現代主義文學的影響。但是我已經六十七歲了。我經歷過生活中的酸甜苦辣,春夏秋冬,我從雲層回到地面。我現在的文學主張是:回到民族傳統,回到現實主義。

汪曾祺在西南聯大讀書時,校中風氣是推崇現代主義,他曾深受影響﹔而40年后當他真正到了西方,心心念念的卻是“回到民族傳統”。從現代主義回到現實主義,從西方回到民族傳統,汪曾祺選擇重寫民間文學的集大成者《聊齋》,其中埋藏著他深刻的文化用意。

六

汪曾祺改寫的《聊齋》故事中,關乎情愛者多。其中《畫壁》一篇,他的改動並不大,隻把原作的讀書人朱孝廉換成了客商朱守素,故事整體未變:畫壁前駐足,為垂髫天女所誘,入畫中達成心願,受金甲神人驚嚇,出畫外,見天女垂髫已變束發。這個人與妖、仙、鬼的故事,屬於民間文化學者所謂“狐妻型故事”,但它卻並不只是我們的民間才有。20世紀30年代在清華大學任教的美國學者詹姆森曾言,該型故事在琉球、北美、西伯利亞等地都有流傳。他說:“它們反映了人類最基本的共性,反映了人類欲望與人類恐懼的本質。”([美]詹姆森:《一個外國人眼中的中國民俗》,上海文藝出版社1995年版)

共性証明了一種普遍性的價值,但讓價值實現的卻是特殊性。所以,汪曾祺才有理由重寫《聊齋》故事——用他自己的話說就是“參以己意,使成新篇”。汪曾祺是多“情”之人,名作《受戒》《大淖記事》都是寫愛情。文學中的愛情多來自現實中的愛而不得。“愛”是普遍性,“不得”卻有特殊性。汪曾祺也好,馮杰也好,都寫過因愛而生的悲劇,現實中的悲劇釀成了夜半枕前的痴夢,“料因厭作人間語,愛聽秋墳鬼唱詩”。這些民間性情之響,來自最真實的民間生活,也傳遞出最真切、最質朴的情感與道德。

馮夢龍說“但有假詩文,無假山歌”,隻因山歌是更直接地出自民間,發於民心。民心即是人心和人性,是普遍性的。博爾赫斯的《惡棍列傳》也有顯而易見的民間色彩,其中《往后靠的巫師》一篇寫了一個有野心的教長求助巫師,卻因吝嗇而願望成空的故事。這種違背諾言遭到懲罰的故事在民間流傳很廣。馮杰在他的另一本書《鯉魚拐彎兒》(河南文藝出版社2022年版)中仿寫了這個故事(《羊肉燴面——仿博爾赫斯》),他只是將故事發生地搬到了他老家的菜窖,教長變成了遇到人生難題的鄉下青年,但德行和欲望的不匹配令其受懲罰的結局仍是博爾赫斯式的。

博爾赫斯筆下經常出現中國元素。1981年12月,博爾赫斯在家中受訪時說:“我對許多人說過,我做夢也想去中國……”然后他舉起了手中一根手杖,“瞧,這就是証明!”那是一根來自中國的手杖。多年前,博爾赫斯在紐約唐人街購得。博爾赫斯甚至為它寫過一首名為《漆手杖》的小詩:“我看著那根手杖,覺得它是那個筑起了長城、開創了一片神奇天地的無限古老的帝國的一部分。”

博爾赫斯始終沒能到過這個神奇古老的國度,但詹姆森到過,且長久駐留過,他說:“中國是民俗學者的樂園。”中國的民俗學者歷年來做過很多工作,文學藝術領域對民間文化的汲取也綿延未絕,但時代的迅疾發展讓一切都發生了很大變化,民間文化的生成、存在方式和形式,都有別於以往。但這些長久以來都在很多人視線之外的文化珍寶,不管是傳統的還是新生的,都值得我們仔細打撈、認真端詳。 (作者:李勇,系鄭州大學文學院教授、河南省文藝評論家協會副主席、河南文藝評論中心〔鄭州大學〕主任)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量