陸上絲綢之路的代表性紋樣

新疆若羌縣樓蘭古城出土的東漢時期望四海貴富壽為國慶錦中的壽字紋 資料圖片

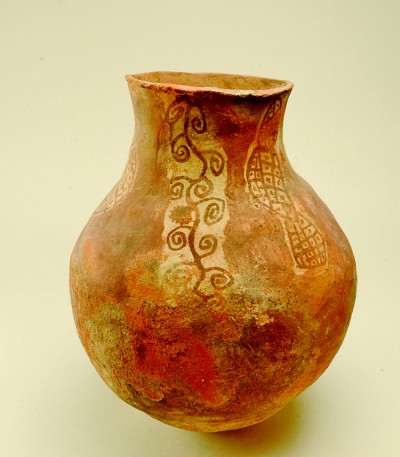

新疆和靜縣察吾乎溝出土的西周至春秋時期田園葡萄罐上的葡萄紋 資料圖片

新疆溫宿縣出土的西漢時期四鳥紋銅帶扣上的萬字紋圖形造型 資料圖片

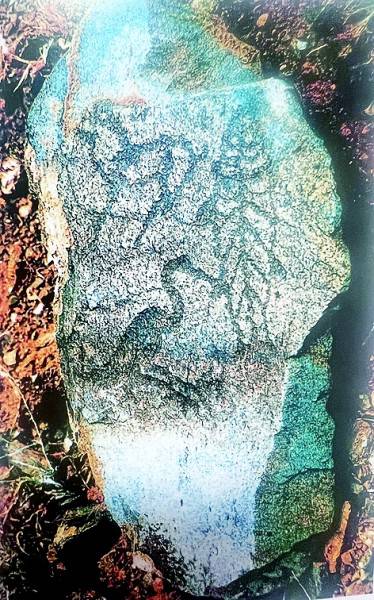

青銅時代晚期,新疆阿勒泰駱駝峰岩刻畫羊鸛魚圖中的羊紋 資料圖片

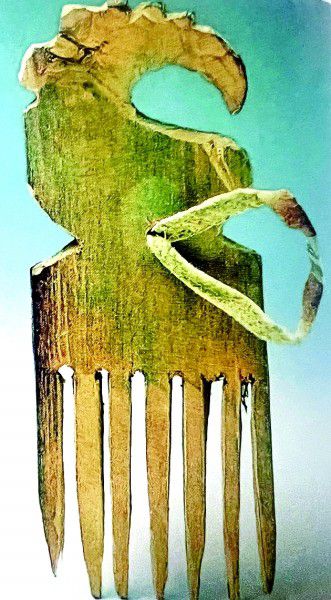

新疆哈密五堡出土的青銅時代中晚期羊形木梳 資料圖片

紋樣,是裝飾類花紋的總稱。比文字更早誕生的紋樣,一直是文化藝術創造活動的重要內容之一,也是各個歷史時期思想文化直觀的形象寫照。

中華文明有著獨特的紋樣表達體系,作為中華民族文化遺產的重要內容,至今仍在禮制、儀式、審美和情感交流等方面彰顯著獨特價值。聞名於世的彩陶文化、青銅工藝、玉器、漆器、金銀器、瓷器、印染、織繡工藝等的紋樣中所蘊含的意義內涵和審美價值,煥發著獨特的歷史文化魅力。

新疆作為古代陸上絲綢之路的重要通道和重要樞紐,千百年來,聯通中外,中西方文化在此交融。通過新疆,不僅能看到陸上絲綢之路的繁榮昌盛,而且能領略這條路上傳播的多彩紋樣。在這條陸上絲綢之路上,醒目地出現過中國各民族文化記憶中共有的經典紋樣,如八角星紋、葡萄紋、卷草紋、羊紋(含羊角紋)、萬字紋、壽字紋、渦卷紋、忍冬紋、太陽紋、蝴蝶紋、火焰紋、龍鳳紋、雲紋、蓮花紋、回字紋、牡丹紋等。這些紋樣歷史源遠流長,意義穿越古今,集中地出現在大量出土文物、物質器皿、紡織品和手工藝品中﹔而反復出現的八角星紋、葡萄紋、羊紋、萬字紋和壽字紋,因為其久遠的歷史,表達的福壽綿延的吉祥寓意,更在民間家喻戶曉。

四時八方的八角星紋

八角星紋,顧名思義,是指八個相同的角兩兩組合,形成指向東西南北四個方向的幾何紋樣造型,具有明確的方位性,這種紋樣在世界各地的裝飾藝術中普遍存在。我國20世紀80年代發行的5角錢人民幣紙幣的背面就有八角星紋。八角星紋在我國新石器時代中期至新石器晚期文化中均普遍存在,如洪江高廟文化、鬆溪口文化、皂市下層文化、湯家崗文化、半坡文化、馬家浜文化、崧澤文化、大汶口文化、良渚文化、馬家窯文化、小河沿文化等20余處文化遺址中出土的石器、陶器和玉器等文物中均有八角星紋。

據考,目前發現年代最早的八角星紋出土於湖南洪江高廟文化遺址,距今約8000年。八角星紋模仿太陽的光芒,其象征含義,通常指光芒四射的太陽和星辰,體現了對太陽的崇拜。據《山海經》載,中國的太陽崇拜可能起源於山東東部沿海的日照一帶,隨著人口的遷移和文化交流,中國的日神信仰對整個東亞文化圈的太陽崇拜產生了深遠影響。東漢時期,南方許多民族中流行一種銅鼓,鼓的中心位置鑄有八根芒的太陽紋,因此又被稱為八芒太陽紋,有研究認為這種紋樣也是八角星紋的變體。崧澤文化陶器裝飾圖中的八角星紋,由於八個角像八個尖瓣的花,被人認為是八瓣花的最早起源之一。也有人認為,這種造型與柿蒂紋有關,與后來象征天穹中心的華蓋紋頗有淵源。商周至秦漢時期,八角星紋較為常見。商周青銅器上便有許多彎角狀、形似花瓣的八角星紋,此外,洛陽出土的戰國錯金銀銅鼎,它上面的四瓣團花被認為是由一個八角星紋和四個火紋組合而成。秦始皇陵出土的百俑,其所穿的服飾中也飾有八角星紋。有人認為,新疆尼雅遺址出土的漢代毛罽上的四瓣花紋樣以及新疆阿斯塔那古墓群出土的唐代錦聯珠對馬紋錦上的八瓣梅紋樣,可能都是八角星紋的變體。

八角星紋的象征含義代表四時八方、生命綿延。根據《洛書》九宮格的“交九”解讀八角星紋,便會發現,八角是八卦的圖像表達形式,方位上代表四面八方,時間上代表春夏秋冬,與四維八方、四時八節的觀念相關聯,是原始日晷的表征,對此說最有力的例証就是安徽凌家灘遺址出土的八角星紋玉版,可與古讖緯書中的《河圖玉版》對觀。因此,也有人認為八角星紋的意義是《易經》八卦哲學思想的起源之一。

縱覽陸上絲路的文化遺產,歷代至今,八角星紋作為一種裝飾性元素,在新疆各民族紡織刺繡、器物、建筑和藝術品中普遍存在,並受到多種文明的浸潤,其突出表現的循環往復的線條和對稱性,在視覺上呈現出強烈的秩序感和美感。這既反映出新疆深受中原文化的影響,是整個中華文明重要的組成部分﹔也反映出其作為中華文明的西大門,承擔著東西方文明交匯交融的文化使命。

八角星紋的構圖形式主要有三種:一是延續早期的組合形式,多與鳳鳥紋、紐結紋、獸面紋(羊角紋、羊角形雲紋)等,共同構成具有敘事性的復合圖式,表達一定的時空歷法觀﹔二是以篦點連綴的單線八角星紋出現,或是在以篦點戳印而成的圓底上,以留白形式表現凸起的八角星紋和其他符號化紋樣的復合圖式出現,具有很強的象征性和儀式感﹔三是以很多變體形式存在的八角星紋,較為突出的是以S紋、四瓣八瓣花紋的變體形式構圖的八角星紋。

富貴多福的葡萄紋

葡萄在古代被稱為蒲桃,因其果實累累的外形,象征著富貴長壽和多子多福。新疆鄯善縣洋海二號墓地一座墓的墓口上,蓋有一根長達一米多的葡萄藤,據考系國內目前發現的最早的葡萄藤標本,這一發現將吐魯番葡萄的種植歷史推到了近3000年前。迄今為止,最早的葡萄紋樣出現在新疆和靜縣出土的、據考為西周至春秋時期的葡萄紋彩罐上。新疆且末縣扎滾魯克墓地出土的春秋戰國時期的白地葡萄紋繡帶,是目前發現年代最早的、繡著葡萄紋的繡片。

至遲在西漢年間,葡萄便由張騫從西域傳入中原地區,上林苑甚至專門栽種了葡萄,葡萄紋樣在當時亦有記載。此時的葡萄紋多在紡織品中出現,如鳥獸葡萄紋漢綺、新疆洛浦縣山普拉墓地出土的西漢時期的毛織品上的葡萄紋等﹔又如新疆民豐縣出土的據考為東漢時期的人獸葡萄紋彩罽,開創了葡萄紋與人、瑞獸組合的獨特構圖形式。

魏晉南北朝時期,葡萄紋多在石窟石刻藝術、紡織繡品、銅杯中存在,如雲岡石窟中有忍冬與葡萄組合的邊飾紋樣、龍門石窟古陽洞北海王元詳造像龕中的葡萄紋樣、山西大同出土的銅鎏金童子葡萄紋高足杯中的葡萄紋最為典型。再如新疆吐魯番阿斯塔納古墓出土的紅絹刺繡共命鳥紋殘片和淺黃絹刺繡葡萄瑞獸紋殘片、新疆吐魯番阿斯塔那東晉墓出土的庄園生活圖、新疆吐魯番柏孜克裡克第28窟右側壁上所繪供養人手中托盤裡的葡萄等,更強調葡萄實際的形態和種植過程。

唐代是葡萄紋樣最為流行的朝代,不少詩詞中都有對葡萄的記述,如大家耳熟能詳的“葡萄美酒夜光杯,欲飲琵琶馬上催”(王翰《涼州詞》)。此時的葡萄紋已被廣泛應用於石窟石刻藝術外的其他工藝美術領域,多出現在絲織品、壁畫、銅鏡、香囊等物品上,如藏於日本正倉院的葡萄唐草紋綾、陝西出土的葡萄花鳥紋銀香囊等。唐代也是葡萄紋裝飾藝術發展的黃金時期,莫高窟第387窟初唐藻井、莫高窟第329窟初唐藻井、莫高窟第209窟唐代藻井、莫高窟第328窟初唐彩塑阿難服飾中均有所見﹔此外,葡萄紋作為對唐鏡的一種裝飾元素,以其別具一格的構圖組合形式而聞名於世:有時與石榴紋並用,寓意多子多壽﹔常以纏枝葡萄紋的形式出現,象征富貴綿延﹔此時亦形成瑞獸葡萄紋、寶花(蓮花、牡丹花、西番蓮)葡萄紋等經典紋樣,如新疆塔城額敏縣征集的瑞獸葡萄紋銅鏡等便是其中經典。

明清時期,葡萄紋的使用更加廣泛,多在瓷器、漆器、紡織物、飾品、繪畫、建筑裝飾等領域中運用,更具有世俗生活的氣息。明代的葡萄紋形象更加寫實、線條清晰,多與纏枝、折枝組合,如四川平武王文淵夫人墓出土的纏枝葡萄金釵等。由於民窯瓷器中葡萄紋的大量出現,其寓意也從寄寓吉祥擴展到對正人君子品德的比喻上。清代的葡萄紋在明代的基礎上,更加注重裝飾性和藝術性,多與瑞花瑞果、花籃結合。

縱覽陸上絲路的文化遺產,歷代至今,葡萄紋作為最早的裝飾紋樣之一,在新疆各民族民間織物、繡品、服飾、地毯、器物、建筑裝飾中均普遍存在,往往與其他花果紋相結合,美觀大方,絢爛多彩,寓意豐收富饒、多子多福多壽。

葡萄紋的構圖形式也大致可被歸納為三種:一是可單獨或者二方連續作為邊飾存在﹔二是與瑞獸如四神十二生肖、靈鳥或人物等結合出現,寓意辟邪吉祥﹔三是與忍冬、卷草、纏枝、折枝、藤蔓及其他瑞草瑞果結合出現,喻示五谷豐登、子孫綿長、家族興旺。

吉祥福瑞的羊紋

羊紋,亦作吉羊紋,系中國傳統吉祥紋樣之一,寓吉祥之意。羊角紋、羊角形雲紋都是羊紋的變體。

國內發現最早的羊紋可以追溯到新石器時代,當時的岩畫和陶器上出現了羊和羊角的形象,如半坡文化中的羊角柱形紋飾、達茂岩畫中刻畫的岩羊和北山羊、馬家窯文化中的羊角紋雙耳尊等。新疆阿勒泰駱駝峰岩刻畫中的羊鸛魚圖是青銅時代羊紋的代表,該岩刻畫上羊與魚、鸛的構圖組合形式與漢代的大吉羊魚鶴銅洗間有著奇妙的關聯。這一時期還有新疆哈密五堡古墓出土的羊形木梳。

鐵器時期,羊紋出現在陶器和木桶之中,如新疆吐魯番鄯善縣洋海墓地出土的羊頭柄陶豆、狼與羊雙耳木桶等均是典型。

商朝時期,羊紋集中出現在青銅器中,如商代的四羊青銅方尊、后母戊青銅方鼎、“皿而全”銅方罍等。這一時期的羊紋多與夔龍、獸面等紋樣結合構圖,用於祭祀﹔周代,羊紋也出現在木器中,如新疆且末縣出土的東周時期的狼羊紋木盒,其構圖與戰國晚期匈奴貴族服飾禮儀所用胡冠上的狼羊紋有相似之處。

春秋戰國時期,羊紋多出現在陶罐、銅牌、銅杖、銅盤之中,有家居裝飾之用,如新疆於田縣出土的狼食羊銅權杖頭、新疆沙灣縣出土的五羊紋彩陶、新疆伊吾縣出土的銅大角羊、新疆新源縣出土的人羊紋高足圓銅盤、新疆烏魯木齊出土的雙羊紋銅牌等。其中,雙羊紋銅牌中首次出現的對稱構圖形式與“重羊(陽)”題材,對后世漢唐流行的對羊紋錦、陵陽公樣(一種唐代流行的裝飾紋樣)乃至明代流行的以羊紋作衣服補子,慶祝重陽節的意義之間不無關聯。

漢代是羊紋發展的一個高峰時期,《說文解字》曰:“羊,祥也。”羊被視為代表吉祥的瑞獸。羊紋在漢代的銅器、織錦、金銀器、紡織品中廣泛出現,多見“大吉羊”的吉語刻鑄在銅器上,並在墓葬中作為象征財富和吉祥的隨葬品。如大吉羊魚鶴銅洗、羊尊銅燈、羱羊紋銀馬珂,河北定州中山王劉暢墓出土的掐絲鑲嵌金羊群、新疆若羌縣出土的永昌錦和羊紋錦、新疆營盤古墓出土的紅地對人獸樹紋罽袍等。此外,這時的羊紋還用來裝飾銅印,如新疆新和縣出土的漢代漢歸義羌長青銅印,其印紐便是一隻臥著的綿羊。

魏晉南北朝時期,受佛教的影響,此時的羊紋從寫實轉向表現主義的風格,一些羊紋中會夸大羊角的比例,如新疆阿斯塔那古墓出土的綠地對鳥對羊燈樹紋錦等。羊形尊器物也是此時的典型,如新疆塔什庫爾干出土的羊形花葉紋陶壺、遼寧的釉陶羊尊等均是代表器物,陶器之外,還出現了羊形瓷器,如越窯青瓷羊燭台。

唐代時期,不少畫家以羊為題材進行文人書畫創作,如刁光胤的《枯樹五羊圖》,頗負盛名。此時的羊紋裝飾藝術蔚為壯觀,它不僅出現在古人日常起居用的器物上,如珍珠地臥羊瓷枕、青瓷褐綠彩羊形燭台等﹔還會出現在服飾、繪畫中,常與植物等其他紋樣結合,並形成了團窠、聯珠與對羊的經典構圖組合形式,寓意祥瑞無雙,如新疆出土的團窠聯珠對羊紋錦最為典型。

宋代時期,羊紋更多流行於織錦與文人書畫中,通過對稱和重復表現和諧。此外,因宋代文人地位的提高,羊紋的象征含義也被拓展用於代表文人溫順仁善的品德,如新疆若羌縣出土的靈鷲對羊紋錦袍、南宋陳居中的《四羊圖》等,極其寫意。元代時期,羊更多地與游牧生產生活方式相關聯,對它的表達趨於寫實,比如灰陶臥羊、趙孟頫的《二羊圖》等。

明清時期,羊紋的象征意義進一步豐富,它被廣泛運用於瓷器、織物、書畫、家具之中,其構圖組合形式也更加多樣化,如與“福”“壽”等文字紋樣結合,或與龍、鳳等其他瑞獸紋樣組合,形成寓意豐富的吉祥圖案。此外,清代受到西洋文化影響,這一時期的瓷器在工藝上已開始借鑒琺琅彩,如掐絲琺琅雙羊尊。

羊紋在新疆織物中的歷史悠久,除了團窠、聯珠對羊對人的經典構圖外,在新疆各民族的織物中,羊紋通常以羊角紋、羊角形雲紋的形式出現,通過對稱和重復的構圖體現和諧的秩序美。羊紋在新疆各民族織物中的寓意豐富,不僅寓意吉祥如意,象征溫順善良,還與游牧生產生活習慣密切相關,代表著人民對美好生活的向往和對自然生態的尊重。織物裝飾以外,羊紋還被廣泛應用於建筑裝飾、地毯、陶瓷、剪紙中,成為新疆文化遺產的重要組成內容。

羊紋的構圖形式多樣,它們可以單獨出現,也可以與其他動物紋、植物紋、球路紋、聯珠紋等結合出現,起到豐富多義的裝飾效果:一是與花卉、雲紋等其他紋樣結合,寓意繁榮富饒﹔二是或多羊重復組合,或與鳥、獸、人等紋樣組合出現,喻示吉祥豐饒﹔三是與“福”“壽”等文字紋組合出現,寓意福祿壽喜﹔四是取其部分(如羊角),或化為羊角形雲紋,單獨、二方連續或者四方連續呈現,與其他紋樣組合呈現,寓意欣欣向榮。

四季綿延的萬字紋

萬字紋即“卍”字形紋飾,逆時針旋轉,是中國傳統吉祥紋樣之一。《辭海》載:“卍(音萬)是古代的一種符咒、護符或宗教標志。”此標志在古印度、波斯、希臘等世界各國古代文化中都出現過,常被認為是太陽或火的象征,后被引申為堅固、永恆、辟邪趨吉以及吉祥如意的象征,是表示永恆的吉祥符號。

萬字紋在我國遠古的文化遺跡中出現得極其頻繁,多裝飾於壺、罐和陶紡輪上,並且分布廣泛。在甘肅的馬家窯文化、青海的柳灣文化、湖南的彭頭山文化和高廟文化、浙江的河姆渡文化、山東的大汶口文化等遺跡中都可見到類似紋樣。其中,河姆渡文化出土的一個以鳥喙為象征的四鳥呈萬字形中心的陶盤,距今約5000多年,這種四鳥逐日的萬字構圖形式,與新疆溫宿縣出土的西漢時期的四鳥紋銅扣有相似之處。據考,此圖紋意在表現心宿(二十八星宿之一,用鳥紋象征)與天文歷法間的關系,用萬字紋表示心宿繞天體(王先勝在《中國館遠古紋飾》一書中表述為“繞極星”生陰陽)的旋轉,由此產生四季。此外,青海柳灣文化中陶器上的萬字紋更有多達28種變體。陸上絲路千年沿襲,頗為有趣的是,今天的新疆各民族民間服飾、民間手工藝品中也有大量萬字紋變體。許多專家認為萬字紋或起源於四分圓式太極圖,如馬家窯文化中的萬字紋﹔或起源於北斗四季星圖,如大溪文化中的彩陶。總之,萬字紋的產生和寓意均與天文、星象、陰陽相關。學界習稱的商周青銅器火龍紋則是將太極圖、火紋乃至萬字紋結合在一起的圖樣,如陝西扶風出土的西周中期的青銅溫鼎。

秦漢時期,陶器上的萬字紋比較少見,在新疆沙雅出土的漢魏時代的人工蝕花石珠上發現有萬字紋。魏晉南北朝時期,隨著佛教的興盛,萬字紋多被用於石窟造像之中,如龍門石窟第234龕造像胸前的萬字紋、莫高窟第288窟南壁人字坡下說法圖主尊胸前的萬字紋等。

及至隋唐,武則天明確“卍”讀“萬”音,取“吉祥萬德之所集”之意,此時的萬字紋作為日常器物、紡織品的裝飾素材而流行,如著名的唐代萬字銅鏡、唐代萬字花卉紋金方盤、雲澗瑞錦紋(即天華錦、宋元的八達暈錦)等均飾有萬字紋。

宋元以后,尋常百姓服飾家居用品中常見萬字紋,如蘇州張士誠母曹氏墓出土的菱格萬字紋絹、龜背梅花萬字紋綾等頗為典型。明清時期,萬字紋多被用於建筑、家具、玉器、刺繡紡織品中,不少椽頭、房檐繪有萬字紋,象征萬福萬壽,此裝飾形式在藏族等其他少數民族建筑中也十分流行。此時的萬字紋多與福壽、如意等紋樣組合,寓意萬壽無疆,如清代的銀鏨刻萬壽紋碗、清代萬字紋如意白瓷粉盒等。

概覽陸上絲路的文化遺產,萬字紋作為最早的裝飾紋樣之一,在新疆各民族民間織物、繡品、服飾、地毯、器物、庭院裝潢、建筑裝飾中均普遍存在,它的構圖組合形式也可被歸納為三種:一是萬字紋單獨向四端縱橫引申,互相連接出現,寓長久不斷之意(這種構圖組合被稱作“萬字錦”“長腳萬字”)﹔二是萬字紋與流水紋、太陽紋、雲紋(含羊角形雲紋)、花鳥紋、方勝紋、龜背紋、壽字紋、菱格紋等紋樣組合呈現,寓意萬事勝意、福壽綿延﹔三是與梅花、卷草、西番蓮、萬年青、靈芝、大象、鹿等瑞獸仙草組合出現,寓意萬事如意、萬象更新。

長壽無極的壽字紋

壽字紋,即以壽字的視覺形象進行藝術化、符號化、圖案化處理后的紋樣,是文字紋的一種。壽字裝飾的流行,反映出人們對生命永恆的渴望,寓意長壽安康。壽字紋在中國傳統裝飾藝術中具有漫長的歷史演變和豐富的象征意義。從最早的象形文字演變為固定的漢字形態,壽字紋成為中國傳統文化中寓意長壽、幸福、吉祥的重要文化符號之一,它也是變化最多的漢字之一,在《中國萬壽圖譜中》,單一個壽字,就有13822種不同寫法。

壽字紋的最早起源可以追溯到商代甲骨文。最初,“壽”字借用了甲骨文中的“疇”字,一字兩意。“疇”代指田壟,有長久生長的含義。商周時期,壽字紋多見於青銅器與玉器中,成為這些器物中的裝飾元素,如西周時期銅器敔簋上就刻有壽字的銘文。

秦漢魏晉時期,壽字紋多在紡織品面料中出現,如新疆樓蘭遺址出土的延年益壽長葆子孫錦、新疆尼雅遺址出土的延年益壽大宜子孫錦、新疆樓蘭遺址出土的望四海貴富壽為國慶錦、新疆尼雅出土的安樂如意長壽無極錦枕等﹔此時也在瓦當中出現有“延年益壽”“延壽長久”等吉語文字。

唐宋時期,壽字紋造型逐漸多樣化,不再僅限於簡單的壽字形狀,還出現了各種壽字融合的紋樣,如“萬壽無疆”“福壽家安”等。有代表性的如宋代的“福壽家安”銘文銅鏡。

元代一度禁止民間使用萬壽字和福壽字,但發現於尼羅河上游、被收藏於國外的元代的錦緞中仍出現了壽字雲紋,証明其在民間的流行。

明清時期,壽字紋的應用達到了高峰,不僅出現在紡織品、瓷器、玉器、漆器等傳統手工藝品上,還被廣泛應用於家具、文房四寶等領域,如明代的壽字靈芝團龍妝花紗、明嘉靖的青花纏枝捧壽字紋罐、明代的青花開光壽星圖八棱大罐、清代新疆的和田玉壽字八寶紋盒、清道光的紅彩壽字紋花口盤、清代的銀鍍金壽字火碗、清康熙的紫檀雲龍壽字紋大圍屏等。

壽字紋常與龍、鳳、蝙蝠、菊花、龜背、四靈、八吉紋、聯珠和萬字等吉祥紋樣相結合,其構圖和造型也更加多樣化,如團壽紋、長壽紋、花壽紋、五蝠捧壽紋、百壽圖等,這些構圖也成為后世有關壽字紋的經典組合形式。

概覽陸上絲路的文化遺產,壽字紋在新疆各民族民間織物、繡品、服飾、地毯、器物、書畫藝術、庭院裝潢、建筑裝飾中均普遍存在,通常與其他吉祥紋樣相組合,如與牡丹紋、蓮花紋、葡萄紋、石榴紋等植物紋樣搭配。壽字紋的組合形式也可被概括為兩類。一是在遵循漢字結構的基礎上對壽字進行筆畫增減,形成不同的壽字紋,如有的可以重復百個壽字,被稱作百壽紋﹔有的變成橫平豎直的方壽紋﹔有的將壽字外圍變成圓形,被稱作團壽紋﹔有的將壽字挑高,四個角向外揚起,酷似羊角,被稱作長壽紋。二是可與其他任意紋樣組合出現,如與壽星、麻姑等人物紋樣組合出現,或與蝙蝠、魚、羊角、桃、葡萄、石榴、仙鶴等動植物紋樣組合出現,或與萬字、方勝、燈籠等紋樣組合出現,均寓意生命綿長、萬壽無疆、春秋不老。

總之,從古至今,陸上絲綢之路上織錦富麗、紋樣豐富、文化薈萃、商貿繁榮,文化遺產蔚為大觀。新疆是今日絲綢之路經濟帶的核心區。當下,立足中華文明視野,運用數字AI技術,結合歷代至今出現的代表性紋樣,傳承並豐富紋樣的歷史文化意義表達體系,無疑將對新時代陸上絲綢之路的人文交流大有助益。(王 敏)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量