彩雲之南放霞光

——《徐霞客游記》中的雲南印記

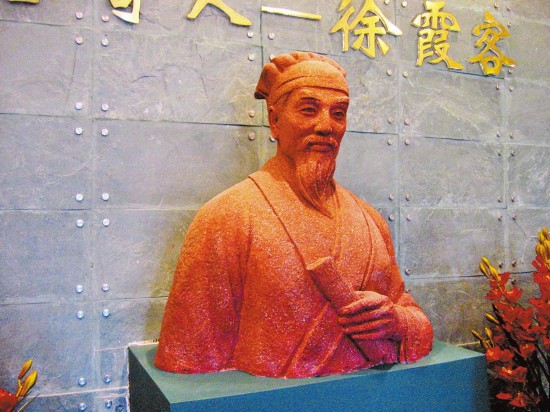

雞足山 李文海 攝

明代地理學家、旅行家、探險家、文學家徐霞客,一生寫就62.8萬字的《徐霞客游記》,其中有25萬字是記錄雲南的。崇禎十一年(1638年)五月初十,徐霞客從雲南與貴州交界處的勝境關入滇,之后的1年零9個月,徐霞客足跡遍及雲南14個府,相當於現今的曲靖、昆明、玉溪、紅河、楚雄、大理、麗江、保山、德宏及臨滄等10個州(市)46個縣。徐霞客和他的著作如一道霞光,展現了雲南的異彩紛呈、絢麗多姿。

千裡跋涉為尋友

在徐霞客摯友陳函輝的著作《小寒山子集·合刻紀游詩》中,收錄了一首大理浪穹(今洱源縣)人何鳴鳳贈予的《游台蕩詩》,其中一句是:“死愧王紫芝,生愧徐霞客。”詩詞大意為,在已逝者中,自己慚愧不如王紫芝﹔在生者中,羞愧趕不上徐霞客。徐霞客得知后,在日記中寫道:“……余心愧之,亦不能忘。”何鳴鳳曾擔任浙江鹽運判官,與徐霞客家鄉江蘇江陰距離並不算遠,但始終沒有見面的機會。崇禎九年(1636年)九月十九,徐霞客開啟了他人生中最后一次也是最壯烈的西南萬裡遐征。雲南大理是行程中必去的地方,原因有若干條,比如,同行的靜聞要把刺血抄就的《法華經》呈送雞足山,而徐霞客要面晤辭官返鄉的知己何鳴鳳等。

徐霞客是這樣描繪二人見面的:“入叩何公巢阿,一見即把臂入林,欣然恨晚,遂留酌及更……”接下來的幾天,“拉余同諸郎四人登舟”,何鳴鳳帶徐霞客暢游洱源,還讓他的4個兒子也一起陪同到湖中泛舟。但見“湖心見漁舍兩三家,有斷埂垂楊環之”,何鳴鳳告訴徐霞客,他將要在這裡建造樓台亭閣,徐霞客的描述可謂字字珠璣:“結樓綴亭,綰納湖山之勝。”何鳴鳳請徐霞客作對聯題匾額,徐霞客連連答應。二人心有靈犀、惺惺相惜的狀態躍然紙上。

未了之興是蒼洱

崇禎十二年(1639年)三月十一,徐霞客從洱源一路到大理府,在大理停留了9天,游歷了蝴蝶泉、古佛洞、清碧溪、波羅岩、感通寺及三塔寺等地,尋訪了上關花、十裡香奇樹、龍女樹,體驗了一年一度的三月街。徐霞客對大理石有極大的興趣,在三塔寺南側的石匠家裡觀賞大理石,他和何鳴鳳各用一百文錢買了一小方形大理石。徐霞客在日記中寫道,何鳴鳳買的“有峰巒點綴之妙”,而他自己買的畫面是“黑白明辨”。

徐霞客以他特有的審美眼光品評大理石,在他下榻的三塔寺大空山樓內看到了大概50塊大理石,贊曰:“塊塊皆奇,俱絕妙著色山水,危峰斷壑,飛瀑隨雲,雪崖映水,層疊遠近,筆筆靈異,雲皆能活,水如有聲,不特五色燦然而已。”如今,在很多買賣大理石的市場,都能看到大字橫幅上寫著這樣一句話“從此丹青一家,皆為俗筆,而畫苑可廢矣”。這便是當年徐霞客欣賞大理石后的感慨。

徐霞客也是一位社會環境及百姓生活的觀望者,他觀察到石匠村落“人戶流徙已盡。以取石之役,不堪其累也”。對三塔寺周邊的環境作了詳細記錄,崇聖寺緊鄰三塔,“勢極雄壯”的鐘樓與三塔相對,但如今“四壁已頹,檐瓦半脫,已岌岌矣”。這些文字為后人研究明末時期大理區域社會狀況提供了寶貴的資料。

《徐霞客游記》是一部明末社會生活的歷史實錄,它真實且豐富多彩的內容是后人認識社會最直接的“信使”。在大理期間,他記錄了十三省貨物無所不至的三月街:“場中諸物,多藥,多氈布及銅器木具而已……”下一句讓人產生思索:“書乃吾鄉所刻村塾中物及時文數種,無舊書也。”大意是,街市上有書攤,都是徐霞客家鄉所刻印的鄉村私塾用的和幾種八股文冊,沒有舊書。這說明,在明朝末年,江浙地區刻印供鄉村私塾的課本,在大理被廣泛使用,“時文”即科舉考試用書,而“古文”的舊書在書攤上很少見。

徐霞客還記錄了村野的龍王廟,感通寺施齋做法事等,寫下了蒼山感通寺周邊採茶盛況:“中庭院外,喬鬆修竹,間以茶樹。樹皆高三四丈,絕與桂相似,時方採摘,無不架梯升樹者。”可以想見,380多年前,在高大的青鬆和修長的翠竹中間,種植著很多茶樹。正是採茶時節,到處都是架著梯子爬到樹上的人。2022年,筆者來到感通寺,寺院內有兩棵三四百年前的茶樹,有僧人採摘,還有寺院住持帶著幾位志願者在鐵鍋前炒茶。打聽后得知,徐霞客記載的大面積茶樹已不存在,隻在一些地方還有少量茶樹存活。

天下沒有不散的筵席。在三塔寺前,何鳴鳳與徐霞客道別時“約余自金騰東返,仍同盡點蒼之勝”。徐霞客還把“重物寄覺宗”處。不承想,重游蒼洱之興至死未了!

2022年,“徐霞客出游裡程碑”在大理三塔旁落成,遙想當年徐霞客與何鳴鳳在塔下告別情景,絲絲悲戚油然而生,筆者作聯為念:

鬆陰塔影 ,徘徊其下,不盡人物古往今來,月色依舊﹔

雪痕鐘聲,俯仰於中,幾多碑銘煙霏霧結 ,春容悄然。

一諾千金重情義

在1942年刊印的《徐霞客先生逝世300周年紀念刊》上,有方樹梅的一篇題為《大錯遺文霞客滇歸年之貢獻》文章,其中有大錯和尚的評論:

“余修雞山志,考霞客流寓之事,而為之三嘆焉!今人平居交友,慮無不指天矢日,生死為盟,以為斷不相負也。才遇小利害,反眼不顧,覿面相賣,雖陷之死不少惜。況其人已死,猶念其生前游山之約,臨沒之言,徒步萬裡,親負骸骨,瘞葬名山,樹碑銘識,雖古之范張,何以加焉!今之蒙面負心,轉瞬忘義者,宜禽獸之不若,聞霞客之事,亦可以少愧矣!”

靜聞是明末江蘇江陰迎福寺的僧侶,崇禎九年(1636年),與徐霞客一同“萬裡遐征”。徐霞客有詩雲:“曉共雲關暮共龕,梵音燈影對偏安。”這是他們交情的寫照。靜聞和尚矢志雞足山,刺血抄就《法華經》,許願供奉雲南大理雞足山,不幸客死廣西南寧崇善寺。徐霞客遵囑,攜其遺骨及經書,飽盡艱辛一年,到達雞足山,將其骨骸入葬,《法華經》供奉在悉檀寺。靜聞與徐霞客的友誼可謂生死不渝。

徐霞客負骨走到昆明,偶遇雞足山僧人仙陀和純白,說明情況“即殷然以捶骨事相訂”。徐霞客到達雞足山第4天,將靜聞骨骸鄭重下葬。他請閃太史為靜聞墓作銘,還請晉寧唐州尊(玄鶴)作《瘞靜聞骨記》,三易稿而后成,拜托昆明金公趾作《送靜聞骨詩》。徐霞客一諾千金,實現了靜聞的遺願,他的崇高品質也被后世傳揚。

徐霞客答應麗江土官木增創修《雞山志》,也可謂是另一個“一諾千金”,雖然寫作過程中他已是疾病纏身。徐霞客的《雞山志》深刻地影響著后世修志者,包括大錯和尚、范成勛及高奣映等人的《雞足山志》。他兩次登雞足山考察近半年時間,為雞足山留下了約3.1萬字的日記,為后人留下了諸多文化瑰寶。有感徐霞客游雞足山日記,筆者吟詠對聯一副頌之:

賓川留客久,篇篇翰墨存青史﹔

雞山著書長,字字珠璣見赤心。

(劉瑞升 作者系中國徐霞客研究會副會長)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量