何以姑蘇好 風雅傳古今

——江蘇蘇州保護、挖掘、運用好蘇州古城的探索實踐

昆曲演員在蘇州網師園排練。新華社發

國家級非物質文化遺產蘇州評彈項目區級代表性傳承人王敏仙在登台表演。本報記者 楊桐彤攝/光明圖片

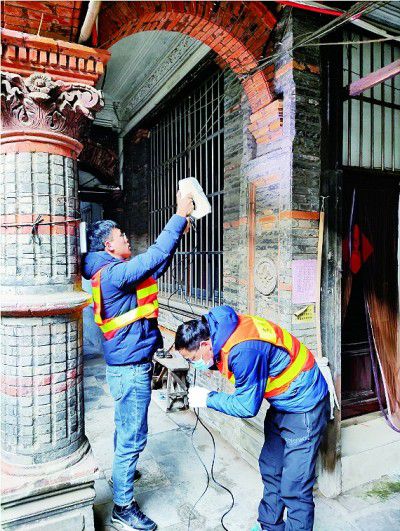

“古城細胞解剖師”在對古街古巷、古建老宅進行深度普查。資料圖片

蘇州古城全貌。資料圖片

2023年7月,習近平總書記在江蘇考察時強調,平江歷史文化街區是傳承弘揚中華優秀傳統文化、加強社會主義精神文明建設的寶貴財富,要保護好、挖掘好、運用好,不僅要在物質形式上傳承好,更要在心裡傳承好。

“倷阿要來一碗泡泡小餛飩呀!”早晨8點,江蘇蘇州,居住在平江歷史文化街區的姚志儉將孫女送到幼兒園后,便騎著電瓶車,穿過平江路,到北面的婁門農貿市場買菜,點心店老板熱情地叫住了這位老主顧。

今早姚志儉沒空吃餛飩,急著趕回去和街坊商議事情。此時,晨曦伴著吳儂軟語的交談聲和桂花香,在平江路緩緩鋪展開來。青石板鋪就的街道邊,街坊早已沏好碧螺春,悠悠然提著精致的鳥籠和鄰居扯起家長裡短﹔“噫噫噫,呀呀呀!”在平江路店裡表演昆曲的年輕演員,面對中張家巷河吊起了嗓子。

“我在平江路住了快30年,見証了這裡大大小小的變化。現在街區環境和居住條件越來越好,孩子們也都願意住在這裡,用‘住在畫中’形容一點都不為過。”說這話時,姚志儉臉上透著喜悅。

2023年7月,習近平總書記在江蘇考察時強調,平江歷史文化街區是傳承弘揚中華優秀傳統文化、加強社會主義精神文明建設的寶貴財富,要保護好、挖掘好、運用好,不僅要在物質形式上傳承好,更要在心裡傳承好。

蘇州廣大黨員干部群眾牢記總書記殷殷囑托,感恩奮進,努力繪就新時代“姑蘇繁華圖”。日前,本報調研組走進蘇州古城的古街古巷,觸摸蘇州古城的脈絡肌理,深入了解其保護修繕、活化利用情況,探尋古城保護的蘇州實踐。

1.留住古城裡的景與人

一條平江路,半座姑蘇城。

隨著人流走進平江歷史文化街區,調研組恰巧遇到要去平江路20號阮儀三城市遺產保護工作站的阮湧三。作為工作站執行主任,阮湧三與他的哥哥——同濟大學國家歷史文化名城研究中心主任阮儀三一起,從事古城保護數十年。聽說調研組前來採訪調研蘇州古城保護情況,他高興地當起了向導。

“家在古城”,是含蓄的老蘇州人溢於言表的驕傲和自豪。蘇州,從春秋時期吳國在此建都距今有2500多年。“平江是蘇州的舊名之一。我們所在的平江歷史文化街區依舊保持著宋代‘水陸並行、河街相鄰’的雙棋盤格局,至今未變。”阮湧三邊走邊介紹。

“特別是總書記的親切關懷和殷殷囑托,更是給我們指明了方向,現在我們干勁足著呢。”阮湧三停住腳步,激動地說。

沿著平江路,向西轉彎穿過壽安橋,來到東西走向的鈕家巷。“潘世恩是清朝乾隆年間的狀元,他曾住在巷子最西端——鈕家巷3號,如今這裡是省級文保單位。”阮湧三娓娓道來,先前潘世恩故居住著33戶居民,私搭亂建、宅院空間凌亂,且由於年久失修,房屋出現部分木結構開裂、油漆剝落、屋頂漏雨等問題。

自蘇州啟動首批古建老宅保護修繕工程后,潘世恩故居被列為12個試點項目之一,開始進行整修。拆除后期違章搭建的建筑,沿用原材料、原工藝進行修繕,恢復紗帽廳、鴛鴦廳等,在天井、庭院內部移花植木、疊山理水……故居原有樣貌被一一再現。

潘世恩故居的保護修繕,僅是蘇州古城保護歷史建筑與文物古跡的一個范例。像這樣的歷史建筑,在平江歷史文化街區乃至整個蘇州古城數不勝數。

與歷史建筑共生的,還有古城裡的傳統民居與古城居民。

“平江歷史文化街區生活著近1.3萬居民,保護街區歷史風貌就要留住原住民。當地控制著不低於50%的回遷率,80%的房屋功能仍為居住。”阮湧三介紹著原住民在古城保護中的重要性,“在保留居民原生態生活方式的同時,再優化基礎設施等生活環境。”

從鈕家巷3號出來,調研組迎面碰到家住平江歷史文化街區東大園街巷的老人黃祖德,“住這裡36年,變化翻天覆地”。他向上一指,說道:“前幾年抬頭看,空中全是架空線,亂得很﹔現在幾乎看不到,因為架空線入地了。”

黃祖德所說的架空線入地,是從2018年起開展的架空線整治和入地三年行動,而這僅是古城居民居住環境改善提升的其中一項內容。隨著改廁工程、淨美街巷行動、污水管網建設等項目的實施,自來水、抽水馬桶、網絡等現代化基礎設施全面入戶,居民生活越來越便利。“住得美美的!好多年輕人都想來古城租房體驗‘蘇式生活’。”黃祖德說。

啥是“蘇式生活”?瞧!平江路上,董氏義庄前的江南小劇場,兩位蘇州評彈演員唱功了得,吸引了十幾桌游客坐著喝茶聽曲。“雖然不能完全聽懂意思,但蘇州話蠻好聽。”“這是徐調代表作《三笑》。”一對年輕人邊聽邊小聲交流。

河對岸,三兩位穿著漢服的女孩以平江路為背景在照相。“咔嚓!咔嚓!”她們在蘇州古城的美好記憶被定格下來。

2.使用是最好的保護

蘇州商會博物館、蘇面坊、鄒英姿刺繡藝術館、滴滴繡咖啡、採芝齋……位於蘇州古城西北角的山塘街,古老與現代輝映,傳統與時尚融合。

“山塘街東至閶門,西至虎丘﹔山塘河連著京杭大運河和古城護城河,船隻往來方便,使這一帶自古成為商貿繁華場所。”姑蘇區公共文化中心非遺部工作人員信虹紅向調研組介紹起山塘街的歷史。

江蘇省文物保護單位玉涵堂,曾是明代大學士吳一鵬的故居,其中一部分已被打造為姑蘇區運河文化展示館。

展示館以運河文化為紐帶,將散落在運河兩岸的“非遺明珠”串珠成鏈、集中呈現。漫步展廳,調研組感受到:隨著非遺傳承保護力度加大,雖歷經千百年歲月洗禮,這些文化遺產依然煥發出旺盛生命力。

“選擇將玉涵堂打造為姑蘇區運河文化展示館,其實也經歷了一個漫長過程。自2002年啟動山塘歷史文化保護區保護性修復工程以來,破敗不堪的玉涵堂被整修一新。作為姑蘇城外最大的古建筑群,是進行商業化還是公益性改造?我們最終選擇了側重公益性的文化展示,現在正通過非遺再現姑蘇古今交融的運河文化景象。”信虹紅說。

對於如何做好古建活化利用,蘇州市委常委、蘇州國家歷史文化名城保護區黨工委書記、姑蘇區委書記方文浜向調研組介紹了姑蘇區的做法:“堅持‘使用是最好的保護’的工作理念,加快古建老宅的活化利用,不僅政府主導、國資參與,而且還吸引越來越多市場主體和社會資本加入進來。”

在蘇州古城西隅的32號街坊,有這樣一群人,他們時常手拿測量儀器,肩扛攝像機,走進一間間老宅測量、拍攝、記錄。

“起初我們特別好奇他們在做什麼,后面了解到原來是對老宅進行普查。”今年80歲的32號街坊居民張琴芳告訴調研組。

蘇州市姑蘇區古城保護委員會規劃保護處的笪博,就是張琴芳口中“他們”的一員。2020年起,姑蘇區實施“古城細胞解剖工程”,對古城54個街坊、14.2平方公裡內的房屋、古井、古樹、橋梁等每一個“細胞”,進行深度調查,同時利用數字技術,打造數字孿生古城。笪博也成為一名“古城細胞解剖師”,曾參與32號街坊的普查研究,為古城保護盡一份力。

在充滿煙火氣的32號街坊,“藏”有一處江蘇省文物保護單位——暢園。步入暢園,到處氤氳著清雅之氣。園林佔地面積僅有1畝多,但亭、軒、廊、假山等江南古典園林要素一應俱全。

輕輕推開暢園一側的小門,調研組看到工作人員正在施工。展板上寫有具體項目名稱——暢園有熊酒店項目。

“對暢園保護修繕后,姑蘇區按照暢園的位置特點,依托暢園引入社會資本,打造以蘇式生活為主題的高端精品園林酒店。”笪博拿出他們描繪的暢園歷史格局推測圖后介紹,根據“古城細胞解剖工程”的研究成果,暢園有熊酒店項目將分為三期,一期正在裝修中。

關於社會資本參與古建老宅活化利用,蘇州市姑蘇區古城保護委員會主任朱依東說:“這樣做的目的是為古城保護凝聚力量、注入活力。同時,我們建立負面清單,定期進行檢查,該保護的必須保護好,容不得半點馬虎。”

3.千年古城顯現青春活力

天色漸暗,暮色四合。

“江南霧中雨呀,輕輕麼落銀紗……”平江歷史文化街區大儒巷38號,蘇州評彈專場正在上演。

台上演員是國家級非物質文化遺產蘇州評彈項目區級代表性傳承人王敏仙。她身著旗袍、懷抱琵琶,在攏捻抹挑間,唱著《江南霧中雨》。

王敏仙今年64歲,演唱評彈已40多年。2015年退休后,她全身心投入公益性演出。“現在了解學習評彈的人越來越多。我經常到社區、學校做講座,還在演出過程中講授專業知識,努力將評彈傳得更廣。”

經歷2500多年歷史滄桑的蘇州古城,孕育出昆曲、古琴、宋錦、緙絲、香山幫傳統建筑營造技藝、蘇州端午習俗、碧螺春7項世界非物質文化遺產,以及蘇州評彈、桃花塢木版年畫、蘇繡等眾多國家、省、市級非物質文化遺產。

喬蘭蓉是國家級非物質文化遺產桃花塢木版年畫項目市級代表性傳承人。在平江路25號“貓的天空之城”文創商品店,調研組見到了正專心制作年畫的喬蘭蓉。

她愛上桃花塢木版年畫,源於大學期間的一次展覽,“當時被年畫作品深深吸引,一下子就喜歡上了”。不久后,喬蘭蓉主動報名參加蘇州工藝美術職業技術學院開設的桃花塢木版年畫研修班。“那時有的老師已80多歲,但還在為年畫事業堅守,這份情懷和熱愛深深影響著我。”喬蘭蓉回憶。

為復刻“加官門神”和“進祿門神”,喬蘭蓉不停地查閱資料、反復嘗試,終於將缺失部分恢復原貌,使早期門神形象得以重現﹔為讓桃花塢木版年畫煥發新活力,喬蘭蓉不斷創新,將木版年畫與二十四節氣、蘇州古城經典元素相結合,創作出《姑蘇二十四節氣食景圖》……

“丁零零……”上課鈴響起,緊挨平江路的蘇州市平江實驗學校每周五下午的社團活動開始了。昆曲、評彈、竹刻、碑拓等非遺主題社團多種多樣、各展其能。

“學校位於古城核心區域,浸潤在深厚的歷史文化之中。學校積極探索‘文脈鑄魂’的育人方式,通過‘非遺進校園’‘校園裡的博物館’等活動,在學生心靈深處播下傳承的種子。”蘇州市平江實驗學校副校長翁亦星說。

今年秋季開學典禮,蘇州市平江實驗學校邀請喬蘭蓉等非遺傳承人,為學生們講述非遺故事、傳承非遺技藝。“年畫制作工藝復雜,構圖形式多樣,題材內容也很豐富。”第一次體驗制作桃花塢木版年畫的四年級學生朱雋漪興奮地說,“我感受到了非遺魅力和蘇州的文化底蘊。”

當年,喬蘭蓉的老師將桃花塢木版年畫技藝傳給了她﹔如今,通過多方努力,喬蘭蓉們又將非遺種子播撒在孩子們心裡,薪火相傳、生生不息。

蘇州籍作家范小青如此說道:蘇州古城之所以對老人和年輕人同時散發出如此巨大的磁石般的魅力,究其原因,是傳統文化深入人心。人與城相互依賴、增彩,千年古城愈發顯現青春活力。

4.經驗和啟示

保護好蘇州古城,既是對歷史負責,也是對人民負責。蘇州廣大黨員干部群眾始終堅持保護優先、保護第一,以珍愛之心、尊崇之心,把這份寶貴的文化遺產精心守護好。特別是新時代以來,蘇州自覺以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,發揚“釘釘子”精神,切實扛起新時代新的文化使命,努力貢獻古城保護的蘇州方案。調研組認為,有以下幾點經驗可供借鑒:

規劃引領、體制優化、依法保護,堅持“一張藍圖繪到底”。堅持“全面保護古城風貌”理念,先后編制五版歷史文化名城保護規劃,且一脈相承。同時,完成歷史文化街區保護規劃和古城街坊控制性規劃、城市設計全覆蓋,構建起多層次、多維度的保護規劃體系。

出台《蘇州國家歷史文化名城保護條例》、制定《蘇州市城市更新技術導則(試行)》等近50部地方性法規、規章和規范性文件,建立完備法規制度體系。圍繞城市更新試點、存量建筑和傳統民居活化利用等出台配套細則,用“繡花”功夫推動古城有機更新。2022年成立蘇州國家歷史文化名城保護工作領導小組和辦公室,進一步落實主體責任,建立協調機制,高效推進各項工作,形成左右銜接、上下聯動、齊抓共管的良好局面。

挖掘歷史、傳承文化、以人為本,做好保護利用文章。創新實施“古城細胞解剖工程”,以古城街坊為單位,進行全要素信息採集、分析、研判、甄選,深度挖掘內涵價值。開展城市體檢評估,守住歷史文化資源保護底線。

全面保護古城歷史性城鎮景觀的層積性和多樣性,系統修復歷史文化街區空間格局和肌理,科學修繕歷史建筑及其環境風貌,開展河道、街巷修復維護。多形式弘揚中華優秀傳統文化,傳承非遺記憶,賡續歷史文脈,堅定文化自信。

堅持以人為本,按照“小單元、漸進式、微更新”模式推進古城保護,持續開展老宅改廁、老舊小區改造、架空線入地、管網改造、背街水巷整治工程,實現基礎設施更新迭代和韌性提升,不斷增強文化、教育、醫療等高品質服務供給。

在古城保護中,蘇州按照保持古城格局、展現傳統風貌、美化環境景觀、傳承歷史文化的基本要求,完整保存了街區的建筑形式和空間格局,並形成了使傳統生活形態和風俗得以保存和傳承的文化空間。古城保護的經驗在蘇州古鎮的保護和活化利用中也得到了全面應用,使江南文化在蘇州全市得到更好的傳承和創新。

多條路徑、多方參與、多元投入,凝聚合力激發活力。設立“蘇州國家歷史文化名城保護紀念日”,在全社會樹立全面保護、科學保護意識。開展“社情民意聯系日”,宣傳政策舉措、傾聽意見建議。舉辦古城保護專家咨詢會,引入專家智庫參與決策咨詢。組建社區規劃師、城市更新社區設計師等專業隊伍,發揮古城保護志願者聯盟等社會組織力量,提升保護專業水平。

鼓勵支持居民和企業自主參與保護,引導產業特色鮮明、社會經濟效益兼具的新業態入駐古城。推出“古城保護更新伙伴計劃”,打通多形式活化利用路徑。成立姑蘇·古城保護與發展基金,充分利用市場化基金在資源、資本、人才集聚等方面的優勢。積極爭取金融機構支持,開展戰略合作。

數字賦能、技術迭代、精細管理,強化科技支撐作用。搭建姑蘇CIM+“數字孿生古城”平台,全面匯聚時空基礎、資源調查、規劃管控、工程建設項目、公共專題、物聯感知等共6大類260余子類數據資源,覆蓋全區18類共4000余個保護對象。組建數字城市運營管理中心,建設“一網統管”、綜合行政執法、大數據輔助決策三大應用平台,以人工智能技術提升管理效率。開展保護更新規劃技術標准優化研究,比如,出台一批技術規范,從區域防火等方面破解古城在城市更新中的消防難題。

在保護蘇州古城的同時,當地還注重利用深厚歷史文化底蘊更好服務經濟社會發展,與先進制造業、現代服務業深度融合,將古城最大的比較優勢轉化為發展優勢,再以經濟高質量發展更好地反哺古城,真正做到在保護中發展、在發展中保護。 (作者:光明日報調研組 調研組成員:本報記者鄧海雲、蘇雁、王昊魁、楊桐彤,蘇州科技大學蘇州國家歷史文化名城保護研究院院長夏健)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量