豐子愷:用心“贊揚兒童” 矢志“曲高和眾”

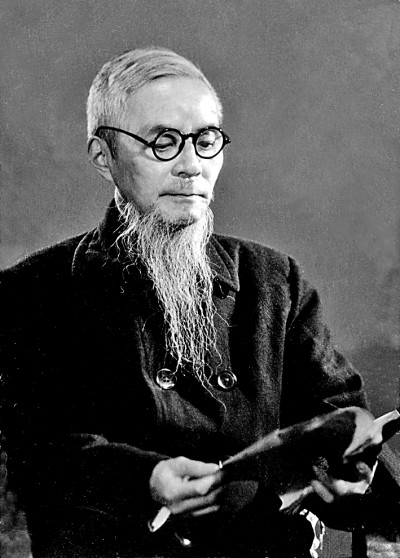

豐子愷(1898—1975年) 資料圖片

豐子愷漫畫《茅店》 資料圖片

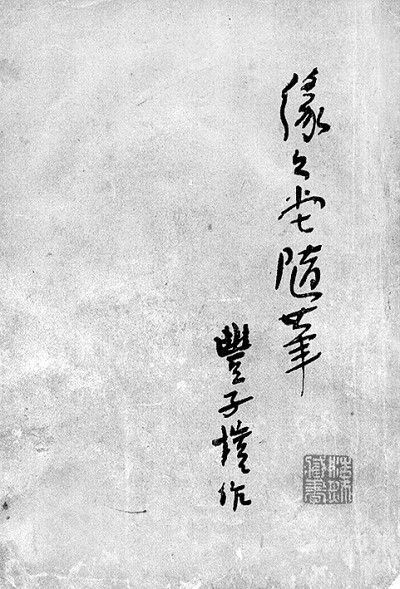

豐子愷第一部散文集《緣緣堂隨筆》,1931年開明書店版 資料圖片

豐子愷紀念館坐落於浙江省桐鄉市石門鎮,由豐子愷故居“緣緣堂”和豐子愷漫畫館組成,圖為館中豐子愷生平陳列展廳。豐子愷紀念館供圖

【追光文學巨匠·紀念豐子愷誕辰125周年】

豐子愷是中國現代文學藝術舞台上一個響亮的名字。他以卓絕的藝術修養和堅忍不拔的創作意志,一生涉及美術、文學、音樂、書法、翻譯等領域,並且都取得杰出成就,是不可多得的全才。人們從他的作品中領悟到藝術的精妙之處,並由衷贊嘆他作為藝術家的真率,以及對世間萬物豐富、細膩、溫熱的愛。他強調文藝之事都要與生活相關聯,都要是生活的反映﹔他在繪畫中尋找文學的真諦,又在文學創作中營造畫趣﹔他要求藝術追求“曲高和眾”。這些都是今天文藝界應該汲取的寶貴經驗。

身為“兒童崇拜者”,以藝術目光打量世界

有漢學家說豐子愷是“現代中國最像藝術家的藝術家”,這是針對他的散文創作而言的。

豐子愷的散文創作,一開始就十分注重藝術性。《青年與自然》是一篇美育隨筆,他在文章的開頭引用華茲華斯的一句話:“嫩草萌動的春天的田野所告我們的教訓,比古今聖賢所說的法語指示我們更多的道理。”可以想見,豐子愷是要談自然之美,文章充滿了藝術的氣息。散文《山水間的生活》也很有特色。他寫道,有人說:“山水間雖然清靜,但物質的需要不便之外,住家不免寂寞,辦學校不免閉門造車,有利亦有弊。”但生活告訴他,山水間的生活是有意義的,大都市雖然熱鬧,但實是寂寞,山中雖然清靜,實是熱鬧,讓人不覺得寂寞。大都市是“騷擾的寂寞”,山中是“清靜的熱鬧”。豐子愷將生活與藝術聯系在一起。

隨著豐子愷的散文藝術趨於成熟,風格特征也進一步顯現。他具有濃重的人道主義色彩,向往“天下如一家,人們如家族,互相親愛,互相幫助,共樂其生活”的理想世界。而一旦這種理想在當時社會中屢屢受挫,他又有了《漸》《秋》等感傷的作品。他的筆下還有眾多描寫兒童趣味的作品,如《從孩子得到的啟示》《華瞻的日記》《兒女》《憶兒時》等。他在《兒女》一文中寫道:“近來我的心為四事所佔據了:天上的神明與星辰,人間的藝術與兒童。這小燕子似的一群兒女,是在人世間與我因緣最深的兒童,他們在我心中佔有與神明、星辰、藝術同等的地位。”他又在《漫畫創作二十年》裡說:“我向來憧憬於兒童生活,尤其是那時,我初嘗世味,看見了當時社會裡虛偽驕矜之狀,覺得成人大都已失本性,隻有兒童天真爛漫,人格完整,這才是真正的‘人’。於是變成了兒童崇拜者,在隨筆中、漫畫中,處處贊揚兒童。”這個人,已經進入一個“純真”的兒童世界。

豐子愷的散文,內容充實,風格鮮明,講求藝術的表現性。在《吃瓜子》一文裡,他列舉了瓜子的種種吃法,從似乎漫不經心的閑談中點出文章的主旨:“而能盡量地享用瓜子的中國人,在消閑一道上,真是了不起的積極的實行家!試看糖食店、南貨店裡的瓜子的暢銷,試看茶樓、酒店、家庭中滿地的瓜子殼,便可想見中國人在‘格,呸’‘的,的’的聲音中消磨去的時間,每年統計起來為數一定可驚。”他寫《楊柳》,說楊柳的美與別的花木不同,楊柳美在其下垂,花木大多是向上發展的,枝葉花果蒸蒸日上,似乎忘記了下面的根,但楊柳“不是不會向上生長。它長得很快,而且很高﹔但是越長得高,越垂得低。千萬條陌頭細柳,條條不忘記根本,常常俯首顧著下面,時時借了春風之力,向處在泥土中的根本拜舞,或者和它親吻。好像一群活潑的孩子環繞著他們的慈母而游戲,但時時依傍到慈母的身旁去,或者扑進慈母的懷裡去,使人看了覺得非常可愛”。他感慨:“當春發芽的樹木不知凡幾,何以專讓柳條作春的主人呢?隻為別的樹木都憑仗了春之力而拼命向上,一味求高,忘記了自己的根本。其貪婪之相不合於春的精神。”

豐子愷散文成就的取得,跟他成熟的文藝思想有關。他在《版畫與兒童畫》一文裡明確指出:“文藝之事,無論繪畫,無論文學,無論音樂,都要與生活相關聯,都要是生活的反映,都要具有藝術形式,表現技巧,與最重要的思想感情。”這種文藝觀不僅對他自己受用,也對今天的文藝創作具有指導和借鑒意義,即他希望藝術作品是藝術形式、表現技巧與思想感情完美的結合。

繪畫與文學“握手”,注重藝術的興味

豐子愷又是一位漫畫家。對他而言,漫畫和散文猶如一對孿生姊妹。他的漫畫創作與文學創作同時起步。他在《作畫好比寫文章》裡說過:“綜合起來,我對文學,興趣特別濃厚。因此,我的作畫,也不免受了文學影響。”

豐子愷的漫畫,不少與古詩文有著密切的關聯,或以畫題點明,或有古詩文意韻,文學性強。他往往只是選取古詩文中的一句,甚至只是幾個字來作畫。他以為古人的詩詞,全篇都可愛的極少。而他所愛的,往往只是一篇中的一段,甚至一句。每遇不朽之句,諷詠之不足,輒譯之為畫。他重視文學與繪畫的融通之關系,專門出版過一本叫《繪畫與文學》的書。他認為:“各種藝術都有通似性。而繪畫與文學的通似性尤為微妙。探究時頗多興味。”豐子愷漫畫題材常常取自文學,而其畫也就有了更濃的文學味。俞平伯認為,欣賞豐子愷的漫畫,應該是去“讀”,而不是去看。

在《漫畫創作二十年》裡,豐子愷回顧自己的漫畫創作,大略可分為四個時期,分別是描寫古詩句、兒童相、社會相、自然相的時期,“但又交互錯綜,不能判然劃界,只是我的漫畫中含有這四種相的表現而已”。這種分期其實也是他散文的分期。他又在《漫畫淺說》裡寫道:“漫畫之道,是用省筆法來迅速地描寫靈感,仿佛莫泊桑的短篇小說,捉住對象的要點,描出對象的大輪廓,或僅示對象底一部分而任讀者自己悟得其他部分。這概略而迅速的省筆法,能使創作時的靈感直接地自然地表現,而產生‘神來’妙筆……憑觀者的想象其未畫的部分,故含蓄豐富,而畫意更覺深邃。”豐子愷把中國古代畫論中的“意到筆不到”美學思想與自己的創作實踐糅合在一起,進而形成屬於他自己別具一格的漫畫風格。他以為詩是最能體現“意到筆不到”的美學思想的,“古人雲:‘詩人言簡而意繁。’我覺得這句話可以拿來准繩我所喜歡的漫畫。我以為漫畫好比文學中的絕句,字數少而精,含意深而長”。他用簡潔的幾筆,就能將詩句詞句的主旨表現得別有韻味。

豐子愷有不少散文猶如抒情畫。《山中避雨》寫得極有詩趣,一如他的抒情漫畫,初讀十分清淺,像清茶,然細細玩味,竟余味無窮,如米酒。作品開頭就描繪了一幅煙雨朦朧的山村小景。為了避雨解悶,作者向茶博士借了一把胡琴,拉奏了各種西洋小曲。至此,苦雨荒山開始活躍起來,散文的意境也從古山水畫般的氛圍進入現實民間的世俗人情。作者寫到兩女孩和著西洋小曲歌唱時,作品的調子開始溫暖起來,仿佛把游山遇雨的寂寥心情遠遠地拋到腦后。而當寫到一個女孩唱著《漁光曲》,並引得三家村裡的青年們一起合唱時,作品進入高潮,作者本人也情不自禁大動感興,體會到了音樂的親和力,更重要的是體會到民族音樂對中國普通百姓的陶冶效果。

這種發自內心的感悟,在任何民族或許都是相同的。日本學者谷崎潤一郎在讀了這篇散文后就表示他“不禁想到從前音樂師葛原氏乘船上京,在明石浦彈琴一夜,全浦的人皆大歡喜的故事來”。音樂的這種親和力確實在年輕人當中引起共鳴,以致在他離開時,彼此竟在茫茫的雨中依依惜別。整篇作品仿佛就像一幅風格淡雅的寫意畫,將山色、茶肆、雨景、琴聲、小曲、人情,統一融入畫幅之中,很有余韻。

重視藝術的普及,主張藝術的大眾化和現實化

鑒於現代中國的藝術教育狀況,豐子愷重視藝術的普及。他以音樂為例,認為“在理論上,音樂是最易感動人的﹔但在實際上,藝術中要算音樂最不一般。……音樂是最易感動人的心靈藝術,照理應該普及,而現狀恰好相反對,這是什麼理由呢?”他以為原因在於音樂難於理解、樂器難於上手。

豐子愷對“曲高和眾”有精彩的論述。他認為:“曲高和寡是古代的話,這種彌高的曲,是象牙塔裡的藝術,已不適於現代的大眾了。現代要曲高和眾。”他論述了“曲高”與“和眾”間的辯証關系,要求兩者達到高度的統一:“我們必須把曲的高低,難易,與和者眾寡的關系分別清楚:須知高的曲不一定難,低的曲也不一定易﹔反之難的曲不一定高,易的曲也不一定低。故高低與難易是不相關的兩事。又須知和‘寡’不是為了曲‘高’之故,乃為了曲的‘難’之故﹔和‘眾’不是為了曲‘低’之故,乃為了‘易’之故……我們不貴‘陽春白雪’及‘流水高山’,不排除‘孟姜女’及‘五更調’等,而要求兼有‘陽春白雪’與‘流水高山’之高,與‘孟姜女’和‘五更調’之易的音樂。”

“曲高”並非主張藝術的艱深,而是追求其淺易而優美。這和低劣的藝術是風馬牛不相及的兩回事。他認為某些流行於民間的音樂之所以廣為流傳,是“因為這類的樂曲,性質極優秀,而構造極簡易……大眾藝術所要求的音樂,非這一種不可”。他甚至還認為:“今后世界的藝術,顯然是趨向著‘大眾藝術’之路。”

豐子愷“曲高和眾”的藝術主張,與他要求藝術的大眾化與現實化是一致的。隻有做到“曲高和眾”,才能從根本上實現藝術的大眾化與現實化。因為隻有“和眾”才是真正的大眾化、現實化。而作為陶冶情操、提高修養、振奮精神手段的文學藝術,也隻有“曲高”才能真正具有藝術的感染作用。所以,“曲高”與“和眾”是不可分割的統一體。沒有“曲高”便起不了藝術的作用,缺乏藝術性,而沒有“和眾”同樣也談不上美,道理很簡單:它喪失了大眾,沒有時代感,缺乏時代精神。 (作者:陳星,系杭州師范大學弘一大師·豐子愷研究中心主任)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量