滇青銅文明中最具有代表性的文物:熱熱鬧鬧的貯貝器

在古滇文明中,有一種獨特的青銅器——貯貝器。20世紀50年代,在雲南晉寧石寨山、江川李家山等地出土一批古滇國貨幣(貝殼)和超過萬件的青銅器,貯貝器便是其中之一。貯貝器,字如其名,“貯藏貝幣的青銅器”,用通俗的說法,就是現在的“存錢罐”。當然貯貝器不僅用來貯存貝幣,更是財富、權貴、地位的象征,也是祭祀先祖的重要器物,具有濃郁的地方特色和民族風格,在其他地區從未被發現過。貯貝器自發現以來便被國內外學界所關注,被稱為滇青銅文明中最具有代表性的文物。

大約兩千多年前,在雲南昆明滇池地域有一個古王國——古滇國。古滇國是一個內陸國,距離大海很遠,而且是高原山區,在交通極不方便的古代,海貝這樣的東西在古滇國十分罕見,甚至跟金銀一樣珍貴。隨著古滇國逐漸升級以物換物的經濟模式后,急需“一般等價物”來成為交換的中介,由於海貝在內陸地區較為稀有,所以海貝也開始當作貨幣來使用。為了儲存這些貝幣,有錢的貴族們特意鑄造了能與之匹配的青銅貯貝器。

貯貝器由青銅打造,本身就價值不菲,隻有王公貴族才有可能使用。據史料記載和考古研究証實,當時雲南大部分地區仍處在以物易物階段,貝殼貨幣並不是很通行,貯貝器多是作為一種禮器隨葬於規格較高的貴族大墓中。貯貝器的鑄造難度和藝術呈現代表著當時先進的生產力和審美水平,可見當時的古滇國已經是一個非常發達繁榮的社會了。到了東漢年間,古滇國逐漸融入中原文化,古滇文明也融匯到中華文明的歷史長河當中,退出了歷史舞台,而貴族們的財富和貯貝器也一同被埋入地下。隨著貯貝器的現世,再次揭開了古滇國神秘的面紗。在對於貯貝器的發掘研究過程中,其身上所呈現出的藝術形象及工藝特征不僅代表了當時雲南地區青銅鑄造的最高成就,也是一種生活場景的記載,是雲南青銅文化的瑰寶。

出土的青銅貯貝器有多種形狀,最獨特的部分莫過於精美的器蓋,採用立體雕塑、分鑄再焊接的技法,以細致入微的寫實手法進行裝飾,描繪出古滇國社會生活的方方面面,極具典型性、情節性和故事性。表達的主題包括人物、牛、馬、虎、鳥、獸等,題材十分多樣,展現了當時戰爭、祭祀、狩獵、納貢、紡織等各種場景,極具藝術審美價值。有的蓋徑30厘米上雕鑄出十多名人物形象,可謂場景豐富,熱鬧非凡。貯貝器這一小小存錢罐堪稱“微縮版的滇國人文自然史書”,通過它們,我們才得以一窺兩千多年前的古滇文明。下面讓我們欣賞幾件極具代表性的貯貝器……

1

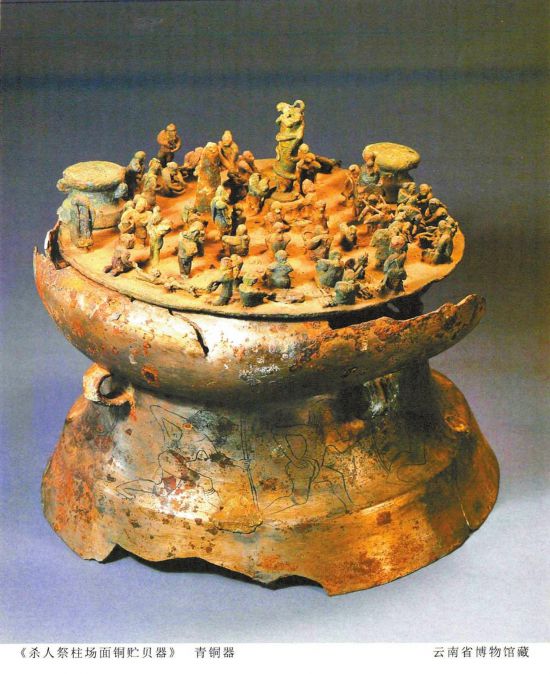

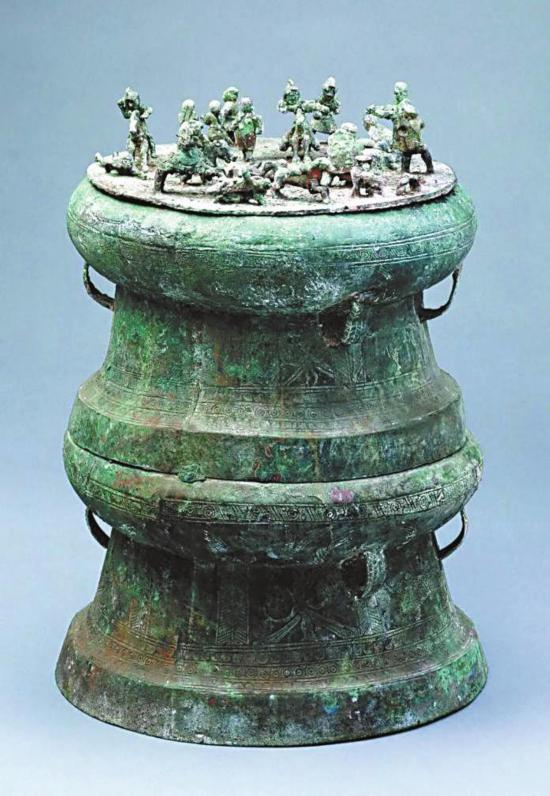

殺人祭柱場面銅貯貝器

西漢時期器物,雲南晉寧石寨山1號墓出土,國家一級文物,現藏於雲南省博物館。高38厘米,器蓋直徑30厘米,為銅鼓形貯貝器,有蓋有底,內存海貝。鼓的腰部刻有8人,各手持矛、弩或斧等兵器在奔跑狩獵。蓋子中間立有一高9厘米的柱子,兩條蛇盤旋其上,柱頂有一隻老虎。

鼓上祭祀場景中共有52人,場景展現為正在進行過程中的祭禮。殺人祭柱場面銅貯貝器描繪的祭祀活動頗具寓意,祭柱即祭祖。場景中人物眾多,少部分人在參與祭祀典禮,大部分人在利用祭祀場所進行貿易交流。

2

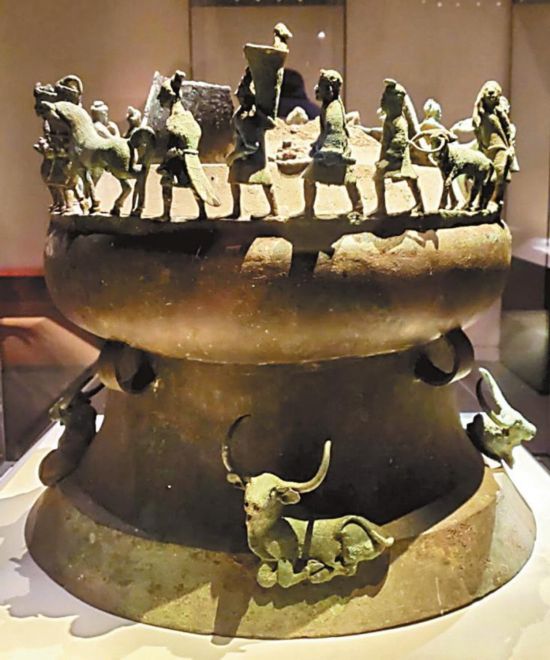

詛盟場面銅貯貝器

西漢時期器物,雲南晉寧石寨山12號墓出土,國家一級文物,現藏於中國國家博物館。通高51厘米,蓋徑32厘米,出土時器內有海貝300余枚。為虎耳束腰筒形貯貝器,器身兩側的老虎作向上攀爬狀,虎尾下垂外翻,兩隻老虎身上的紋飾一為圓點紋,一為線紋。器蓋上鑄有復雜的祭祀場景,雕鑄人物129個,還有干欄式建筑、銅鼓、銅柱、鼎以及動物,是滇國青銅器中最復雜的一件,也是迄今為止發現的貯貝器上雕鑄人物最多的一件。

詛盟為古代西南民族中極為盛行的一種風俗,凡有重大事件都要用盟誓來約束,設立祭壇,供奉祭品,舉行典禮。通過器物上雕鑄的人物的穿戴和行為,我們能夠了解到古滇國已經有了很明顯的階級劃分。同時也由此了解了當時的滇國還和周圍的國家有頻繁的貿易往來,而這個祭祀廣場,同時也是一個進行貿易往來的廣場。詛盟場面銅貯貝器與殺人祭柱場面銅貯貝器被列為禁止出境的國寶級文物。

3

貢納場面青銅貯貝器

雲南晉寧石寨山出土,現藏於中國國家博物館,在“古代中國”館長期展出。此器原由重疊的兩鼓組成,出土時上鼓已殘,下鼓鼓口鑄有立體人物、牛馬等,腰間鑄4環耳,器身下部鑄4臥牛。器蓋上鑄人物、牛、馬等共21個,其中人物或佩劍,或負物,或執鞭,或牽馬,表現了部落首領向古滇王納貢的場景,對研究滇國的經濟、政治具有重要意義。

4

四牛鎏金騎士貯貝器

1956年於雲南晉寧石寨山10號墓出土,現藏於雲南省博物館。四牛鎏金騎士貯貝器是西漢時期典型的束腰圓筒形貯貝器,通高50厘米,蓋子直徑25厘米,平底、下有底足。器腰兩側各裝飾一個虎形耳,虎作向上攀爬狀。器物蓋上有四隻體格健碩的牛逆時針圍繞中心作奔跑狀,而中心有一個圓柱柄托盤,托盤上有一身佩寶劍的滇族騎士,通體鎏金,騎一高頭大馬,英勇威武。戰馬昂首挺立,馬尾揮洒上揚,口微張,目光銳利且炯視前方,在眾牛的環繞下,這位鎏金佩劍騎士躍馬而起,細節刻畫詳盡,宛若真人。四牛鎏金騎士貯貝器採用了鑄塑、焊接、鎏金等工藝,大大豐富了形制,體現了古滇國青銅鑄造的超高技藝。2018年12月3日,四牛鎏金騎士貯貝器亮相央視欄目《國家寶藏》第二季。

5

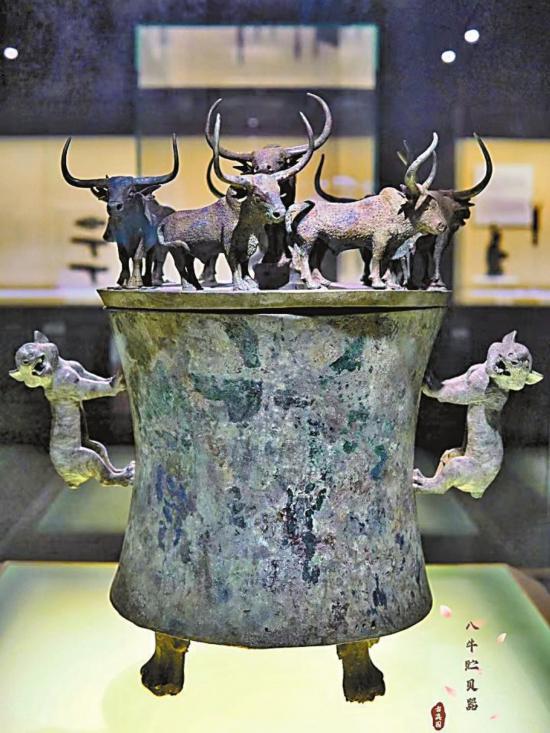

八牛貯貝器

1956年於雲南江川李家山出土,現藏於上海博物館。貯貝器高51厘米,底徑29厘米,重15.2千克,器物呈現束腰圓筒形,出土時內裝有貝幣。圓形器蓋上立有一大七小共八頭牛,也因此得名“八牛貯貝器”。形態各異的八頭牛身形健壯有力,中間的大牛昂首立於鼓型座上,七頭小牛低首垂尾環繞在蓋沿,牛角尖利高聳,直指天空,造型逼真,極富動感。器物內束的“腰部”兩側分別鑄有一虎形耳,周身有細致的陰線刻劃紋飾,形態威猛,怒目利齒,似正在沿器壁向上攀爬,意欲將器蓋上的牛取而食之。器物為平底,三隻獸爪形足,器形規整周正,線條流暢,配合上虎、牛雕塑,構成一幅驚險而又生動的“猛虎狩獵、群牛防守”圖,趣味十足。古滇國人將代表財富的牛之形象搬上“存錢罐”,其寓意不言而喻。

6

西漢戰爭場面貯貝器蓋

出土於雲南晉寧縣石寨山,現藏於雲南省博物館。2018年1月4日,在央視播出的紀實片《如果國寶會說話》中,展示了這件高12厘米、蓋徑30厘米的國寶級文物“西漢戰爭場面貯貝器蓋”。出土時器身已殘,隻余一個器蓋尚存,蓋上共雕鑄一組人物13人,馬一匹,反映了當時的滇族與昆明人兩軍交戰的激烈場景。其中一方是椎髻的滇國將士,一位通體鎏金的騎馬將,所騎之馬昂頭翹尾,脖子下系著一個斬獲的敵人首級,四周一群裝備精良的士兵正在進行激烈戰斗,他們戴頭盔、穿鎧甲,意氣風發﹔另一方為辮發的昆明人,均為步兵,氣勢上與滇國人完全相反,有的受傷倒地,有的跪地求饒,有的身首異處,呈現出敗勢。這類貯貝器多以細致入微的寫實手法,形象生動的細膩雕琢,描繪古滇國社會生活的方方面面。

7

西漢虎牛搏斗貯貝器

1996年於雲南晉寧縣石寨山71號墓出土,現藏於雲南省博物館。貯貝器通高42.8厘米、蓋徑23厘米,器內貯滿貝幣。器身作細腰圓筒型,局部飾陰刻勾連螺旋紋,腰部鑄有左右對稱兩虎形耳,底有四隻片狀獸足支撐。器蓋上鑄有兩牛一虎搏斗場景:一虎居中作嘶吼狀,兩側各有一牛,均作搏斗狀,虎一條后腿被牛角挑穿。器蓋中心還有一棵樹,上有兩猴兩鳥,兩猴相背蹲在樹枝上,尾相纏繞,兩鳥作驚恐之狀,振翅欲飛,體現了搏斗場面的異常激烈。仔細觀看這一場景,感覺像是看了一場古滇國的“動物世界”,連它們撕咬的聲音仿佛都能聽到。這件貯貝器上的兩頭牛盡顯“王者之態”,將“百獸之王”逼入絕境,大概是意喻墓主人生前征服勁敵開疆擴土的人生境遇。

8

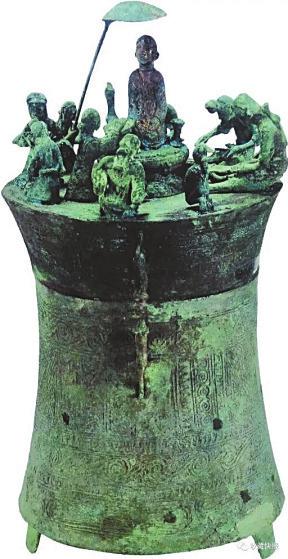

西漢紡織群像貯貝器

出土於雲南江川李家山69號墓,現藏於李家山青銅器博物館。人物題材的貯貝器,其器蓋上的人物形象一般可分為奴隸主、貴族、奴隸和士兵等幾類。古滇國是一個奴隸制國家,故此奴隸主與貴族的形象十分常見,蓋上的場景也多與墓主人生前的活動內容有關,常見於祭祀、戰爭、生產生活等場面。主角一般形象高大、表面鎏金,這件“西漢紡織群像貯貝器”器高48厘米、蓋徑24厘米,正中坐立通體鎏金的一位貴婦,正在監督女奴紡織,將當時的生產生活場景刻畫得淋漓盡致。

9

疊鼓形戰爭場面銅貯貝器

西漢時期器物,出土於雲南晉寧石寨山,現藏於雲南省博物館。貯貝器由兩個銅鼓上下重疊焊鑄而成,有底有蓋。兩鼓器身紋飾相同:胴部飾6組羽人、船紋,腰部飾牛、羽人舞紋。蓋上鑄有立體的戰爭場面:共塑人物21人,馬5匹,分為兩個陣營、7個場景各自厮殺……

此疊鼓形戰爭場面銅貯貝器與“滇王金印”一同出土,具有特殊意義。蓋上雕鑄的人物眾多,動作充滿張力,各自構成較為獨立的場景,其發飾、盔甲、馬具等器物的特點都一一呈現出來。戰斗的一方為椎髻的滇國將士,有騎兵有步兵,裝備精良﹔另一方為辮發的“昆明人”,裝備落后,呈潰逃之勢。

10

疊鼓形狩獵場面貯貝器

西漢時期器物,出土於雲南晉寧石寨山71號墓,現藏於雲南省博物館。兩鼓上下重疊焊鑄而成,有底有蓋,器內滿貯貝殼。上面鼓腰足部焊鑄四鹿,下面鼓腰足部焊鑄四牛,胴部與腰部交界處有四繩紋耳。器蓋上鑄有狩獵場面:共3人,均身背長劍,其中兩人騎馬,左手捉馬繩,右手握兵器(已殘),策馬共同追獵一頭奔跑中的鹿,其中一人通體鎏金。第三人站立於器蓋中央,雙手執長兵器(已殘),欲獵殺另一頭鹿,此人前后各有一犬,分別欲扑向兩鹿。兩騎士馬下分別有一兔一狐。這類狩獵題材的“存錢罐”,往往人物和動物的一絲一發都做到了形象逼真、刻畫精准,尤其是動物的四足都以奔跑狀來表現,故此整器給觀者以活靈活現之感。

據專家考証,貯貝器是雲南地區滇族特有的青銅器形制,一般出土於規格較高的貴族大墓裡,在普通階層的墓葬裡並無發現,說明貯貝器是當時貴族的專屬器物。

迄今為止,考古發現最早的青銅貯貝器年代為戰國。古人信奉“事死如事生”的理念,統治者、權貴們為了能夠實現延續財富的寄托,死后將大量的貝幣儲存於貯貝器中和銅鼓等禮樂器等一同帶入墓葬,由此體現出墓主人生前不僅擁有大量財富,還有極高的權力。經歷了2000多年的風雨變遷,貯貝器上雕鑄的攻伐交戰、集市買賣、騎馬狩獵、虎豹搏殺等場景依然能夠讓我們感受到曾經的熱鬧鮮活。貯貝器鑄造之初是用作儲存財寶,但它更像是一枚“時間膠囊”,讓我們穿越時空,一睹兩千年前古滇國人的生活……

一眼千年,熱熱鬧鬧的青銅貯貝器如今靜置於博物館的安靜幽深中,從古人生活場景穿越至今,為觀者上演了一出出塵封千年的往事!(任秀玲 作者單位:昆明市晉寧區博物館)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量