普洱江城:从瑶山蝶变看“直过民族”的小康新生活

7月的阳光,暖暖地洒在幸福的瑶山。

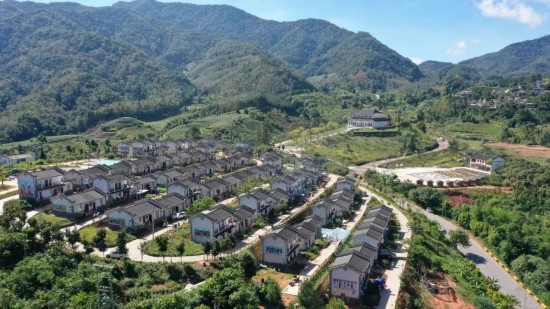

走进易地扶贫搬迁安置点——干田团墩,村口“永远跟党走”的牌板映入眼帘,青绿色的万亩生态茶园环绕四周,村旁一条彩色的公路蜿蜒而过,整洁的小楼拔地而起,描绘着瑶族习俗、瑶族服饰以及瑶族群众生活场景的彩色墙体成为一道靓丽的风景,一个崭新的搬迁新村映入眼帘。

干田团墩地处象脚山下、漫连河畔,是普洱市江城县康平镇瑶家山村的一个村民小组,居住在这里的瑶族属于“直过民族”,他们一跃千年,乘着脱贫攻坚的东风快步迈入了小康生活。

已经连续任职14年瑶家山村党总支书记的张学良便是干田团墩变迁的见证者和亲历者,目睹了瑶族群众刀耕火种的辛劳,经历了脱贫攻坚的艰辛,更感受了瑶山蝶变后的幸福,从下山到住进楼房,从饥寒交迫到丰衣足食,从贫穷落后到小康生活,张学良历历在目。

搬迁安置“启新篇”

传说,清末民初,一群为躲避官匪和瘟疫而从广东、广西一路迁徙的瑶族先民,来到江城后,以十二团墩为中心选择定居,他们发现在深山里有一块巨石,形似象脚,便认为这里就是他们梦想的家园,于是就围着这个叫象脚山的地方栖息下来。

“搬迁以前,用水、用电、出行各方面都不方便,收入来源单一,只能是靠山吃山,开垦山地、牵牛耕地、种植旱地作物,而且有牛的人家还很少,大部分人仅仅是用自己手工制作的锄头、镰刀、斧头来耕作,这种传统的刀耕火种的生产方式难以维生。”回忆起脱贫前的生活,张学良深有感触。

现在正值雨季,洪灾汛灾多发的季节,张学良却再也不用为干田团墩瑶族群众的洪涝灾害犯愁,“搬迁之前,每到雨季,我们就经常得在王纳碑村民小组、六家社村民小组、老象脚村民小组(搬迁至干田团墩前的小组)之间往返跑,他们居住的地方陡峭,山体滑坡、山洪灾害严重,交通不便,沿着泥巴小路上去,每次回来膝盖以下的裤子是看不出颜色的。”

因地质滑坡灾害严重、饮水困难等种种原因,2019年,瑶家山村王纳碑村民小组、六家社村民小组、老象脚村民小组及中平村干龙洞村民小组的71户295人集中搬迁至干田团墩,昔日瑶山由此开始蝶变新生,瑶家山村也于2022年12月被命名为“第四批全省民族团结进步示范单位”。

易地搬迁,只是干田团墩迈出的第一步。在“搬得出”的基础上,如何带动瑶族聚集区经济社会发展和思想观念转变,让搬迁群众“留得住”并且“能致富”,成为搬迁后各级党委、政府思考谋划的重点。

后续帮扶“谋发展”

作为“直过民族”,由于长期处在封闭状态,生存条件恶劣,受教育程度低,普遍无发展意识,贫困程度深、脱贫难度大,“等靠要”思想严重……一系列的问题摆在瑶山发展的面前。

聚焦“直过民族”能力素质提升、劳务输出、安居工程、特色产业培育和基础设施改善,因村因户施策,江城县牢牢把握“搬得出、稳得住、能致富”的根本要求,持续做好易地扶贫搬迁的“后半篇”文章,先后投入300万元资金,购买215亩优质茶地作为村级集体资产,按照户均3亩平均发包给贫困户,实现户均年增收6000元;坚持稳就业促增收的原则,依托大过岭茶厂和瑶岭茶园建设扶贫工厂,开发采茶岗位45个,解决45户贫困农户持续稳定增收问题。

针对瑶族群众内生动力不足、住新房守陋习等问题,邀请县农科、林草等部门专业人员为瑶族群众开展茶叶提质增效、坚果种植、沃柑种植等技能培训,并就电子商务、养成教育、扶贫知识、内务整理、感恩教育、禁毒防艾等方面开展培训,对瑶族妇女举办“好媳妇”培训班,让瑶族群众逐步摒弃“等靠要”思想,培养健康生活理念,营造出民族团结进步的良好氛围。截至目前,针对瑶族群众共开展各类培训21期,覆盖867户1512人。

为了增强瑶族群众的思想意识,凝聚群众力量共同发展,江城县坚持党建引领,在干田团墩设立党支部,把8名思想坚定、团结上进、热心服务的人员发展为党员,带头团结群众,定期不定期开展学党史讲党课,使群众了解党史,拥护党的领导。以党支部为核心,组织群众以歌舞为载体,积极与周边各族进行文化交流,促进各民族文化上的相互认同,并带领群众与周边各民族交流与合作,在种植茶叶、香蕉、坚果,养殖黄牛等方面互相交流经验,形成了经济上的相互依存。

“女人孩子也会出远门了,洗衣机、电冰箱、电磁炉这些家用电器,还有摩托车、拖拉机,现在基本家家户户都有了,有一部分人家还买了小轿车,昔日点煤油灯、住茅草房、吃柴火饭的日子再没有了。”这些变化张学良全部看在眼里。

文化繁荣“助振兴”

干田团墩的瑶族属于瑶族四大系列之一盘瑶支系的蓝靛瑶,有着独特的支系特征,拥有原生态的民俗、服饰、语言、舞蹈、饮食等瑶族传统文化。

沿着村内道路走,映入眼帘的便是丰富多彩的民族文化墙,其中一幅画上,正在为一名青年男子举行男人成人仪式——“度戒”,“度戒”会在瑶族男子八岁到十六岁之间举行,弟子要跟随师傅过火海、上刀山、登上“丹天台”,象征受戒弟子经过艰苦考验洗礼后的脱胎重生,是瑶族青少年步入社会的第一堂课;再往前走,可以看到刀耕火种的生活场景以及锄头、镰刀、斧头等农用工具;旁边一幅瑶族妇女在织布染布的画栩栩如生,染织业是瑶族最传统、最基本的手工业,瑶族服装均用自染的土布制作,有一套完整的蓝靛印染技术传承至今;瑶族群众载歌载舞的欢快图景引人注目,瑶族舞蹈基本是用来祭祀的礼仪舞,分盘王节舞和度戒舞两类,鼓、歌、舞常常融为一体,主要有长鼓舞、铜鼓舞和陶鼓舞;最后看到的是“盘王节”的盛景图,“盘王节”又俗称“跳盘王”“还盘王愿”,是瑶族祭祀祖先盘古、盘庚、盘瓠的重大节日,也是瑶族众多节日中最盛大的节日。

聚焦瑶族的传统文化,江城县在搬迁安置点项目建设时,便投资3981.58万元,一体建设瑶族文化传承馆、盘王文化广场、传统特色民居、游客服务中心、茶园观光体验区等基础设施,把干田团墩打造为集“瑶族文化传承、乡村民俗旅游、民族团结示范”功能为一体的民族文化生态旅游基地。

干田团墩的小组长邓庆文,2011年便被评为普洱市市级非遗项目民族(瑶族)文化代表性传承人,作为一名党员,他主动作为,带头开办瑶族文化传承班,组织民族文艺队,以民族歌舞等文化为载体,带领瑶族群众与邻近的整董镇曼滩村傣族、勐烈镇半坡村哈尼族、国庆乡田房村彝族等交流学习民族文化传承和民族团结进步创建的经验做法,于2020年成功举办了干田团墩首届盘王节。

“在旅游服务中心,有11个瑶族文化传承人从事瑶族民族服饰、民族工艺品等制作,主要用来支持鼓励10户农户发展瑶族服饰、手工艺品、农特色产品等经营销售,让群众从文化传承中汲取经济发展的力量。下一步,我们还打算通过电商平台、直播带货这些方式,把我们的文化产品带到更远的地方。”谈起文旅融合发展的情况,张学良信心满满。

江城县通过易地扶贫搬迁安置,将“搬得出、稳得住、能致富”作为工作主线,通过党建引领,让“忧居”变“优居”,用心关爱用情帮扶,实现了贫困群众生活有家园、就业有门路、发展有保障,干田团墩的成功案例便呈现了“直过民族”脱贫致富的“江城模式”。

来源 :江城发布

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量