“绿项链”锁边,释放发展新空间(凭栏天下)

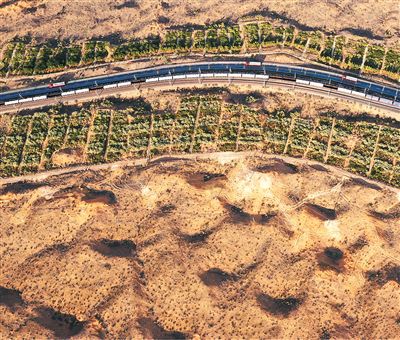

中国首条沙漠铁路——包兰铁路,两侧形成了绿色长廊。新华社记者 王 鹏摄

前不久,在宁夏回族自治区中卫市长流水村,随着治沙工人将最后一列草方格稳稳扎下,一条全长153公里的“绿项链”实现全线闭合,横亘在腾格里沙漠东南缘。

这项跨越半个世纪的治沙工程,在腾格里沙漠宁夏境内实现全面锁边。这是人类生态治理的又一壮举。“绿项链”锁边,对遏制腾格里沙漠扩张、保障黄河安澜、改善区域生态环境、促进经济社会可持续发展具有十分重要的意义。

荒漠化、土地退化和干旱是当今时代最紧迫的环境挑战之一,被称为“地球癌症”。作为荒漠化程度最为严重的国家之一,中国积极推进“三北”防护林工程等重点生态工程,在世界上率先实现荒漠化土地和沙化土地面积“双缩减”。塔克拉玛干沙漠实现3046公里生态屏障全面锁边“合龙”等成绩的取得,正是中国积极推进荒漠化防治的生动缩影。

中国人与沙漠的相处贯穿整个文明史。从楼兰古城的湮没到毛乌素沙地的治理,沙漠既是中华文明的摇篮,也曾是文明延续的威胁。宁夏中卫的治沙实践延续了“草方格”这一中国独创的治沙技术,却又不拘泥于传统,既有古人“因地制宜”的哲学思考,又有当代材料科学与生态学的技术支持。这种传承与创新,正是中国治沙工程能够持续突破的关键所在。

腾格里沙漠锁边工程的技术内核令人赞叹。草方格通过改变地表粗糙度,有效降低风速、阻滞流沙;植物秸秆腐化后增加土壤有机质,为后续植被恢复创造条件;而刷状网绳设计则解决了传统草方格易损毁的难题。这套技术体系不仅节约治沙成本,还能产生显著的生态经济效益。据测算,项目区每年可减少沙尘暴物质来源约50万吨,保护农田20余万亩,这种投入产出比使大规模推广成为可能。

153公里“绿项链”背后,是发展理念的深刻变革。曾几何时,征服自然被视为人类进步的标志,而今天,人与自然和谐共生成为更高级的文明形态。宁夏治沙实践证明:生态保护与经济发展并非零和博弈。锁边工程不仅固定了流沙,更打开了生态价值向经济价值的转化通道,创新探索实施“林光互补”“草光互补”“板下经济”新模式,逐步形成了光、林、草相结合的林沙产业新模式,开启“黄色+蓝色=绿色”的神奇转换。光伏治沙、生态旅游、沙产业等新型业态正在这片曾经的“不毛之地”蓬勃发展。这种发展模式的转变,为全球荒漠化防治提供了“中国方案”。

站在更广阔的时空维度看,腾格里沙漠的“绿项链”具有全球意义。每一秒钟,全球就有相当于4个足球场大小的健康土地退化,每年退化的土地面积达到1亿公顷。中国防沙治沙成绩斐然,不断书写“绿色奇迹”,荒漠化防治呈现出整体好转、改善加速的良好态势。截至目前,中国53%的可治理沙化土地已得到有效治理,沙化土地面积净减少6500万亩,陆续打造出河北塞罕坝、内蒙古磴口和库布其、宁夏中卫沙坡头、新疆柯柯牙等一批治沙样板。

中国的治沙经验表明,荒漠化并非不可逆转。从非洲萨赫勒地区到中东沙漠国家,中国的草方格技术已经走出国门,成为国际生态合作的典范。随着中国—中亚荒漠化防治合作中心落户宁夏,博鳌亚洲论坛国内首个荒漠化防治国际合作项目在宁夏启动,宁夏的治沙实践正融入全球视野,铺展出一条人与自然和谐共生之路。

锁边工程的竣工不是终点,而是生态治理和绿色发展的新起点。沙漠锁边,锁住的是肆虐的风沙,释放的是发展的空间,彰显的是文明的成熟。153公里、最宽处达38公里的固沙“绿项链”,标记的是中国生态文明建设的前进步伐,刻录的是人与自然和谐共生的历史坐标,展现的是一个民族对可持续发展的深刻理解与坚定实践。

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量