一块《执照》碑 镌刻普洱茶史

马帮铃响,茶香悠悠。

沿着茶马古道的青石板路回溯,在云南省西双版纳傣族自治州勐腊县,有这样一个小镇——易武古镇。这里是有名的“七子饼茶”产地,是“贡茶第一镇”,也是历史上有名的普洱茶古六大茶山之一。

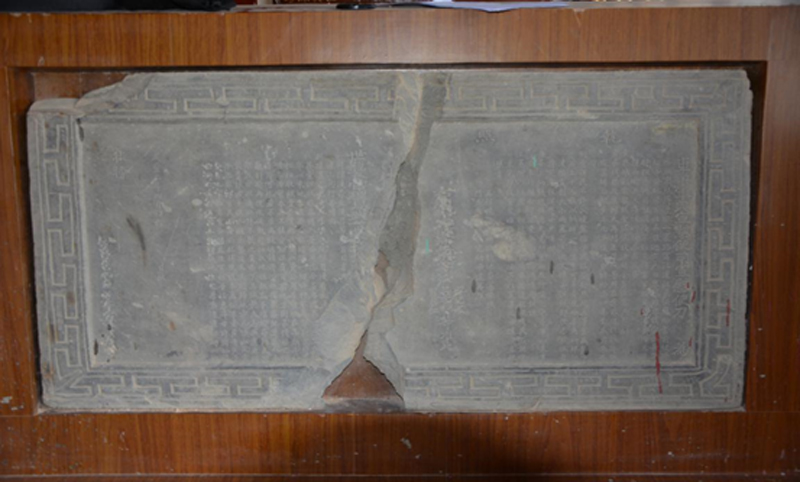

《漫撒茶山执照》碑。刀易学摄

从清朝中叶至民国的一百余年里,易武镇作为普洱茶的交易和集散中心,镇内四方商贾汇聚、茶庄林立,其出产的茶叶不仅在国内市场广受欢迎,更远销至香港、泰国、马来西亚、越南,甚至欧洲等地,“易武茶”一时名震海内外。

一个小镇,如何孕育出如此辉煌的茶业,在普洱茶发展史上占据了举足轻重的位置?这一切,还得从一块石碑说起。

这块石碑——《漫撒茶山执照》碑,静静伫立于易武古镇内的中国普洱茶古六大茶山茶文化博物馆。它记录了易武因茶而兴的辉煌,也见证了普洱茶的繁荣发展历程。

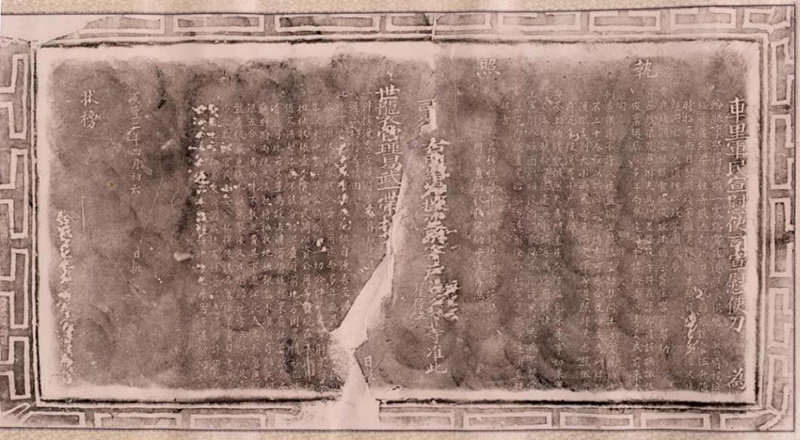

《漫撒茶山执照》碑拓片。刀易学摄

《漫撒茶山执照》碑分为《执照》和《状榜》两部分。

碑的前半部,是乾隆五十四年(1789年)由车里宣慰使司宣慰使刀四宛颁发,旨在规范易武汉夷群众的茶叶种植管理、贡茶采办和徭役赋税制度,即《执照》。石碑断裂的后半部是清咸丰二年(1852年)四月初六,易武土司伍定成根据易武漫秀至漫乃村民请示,颁布给以上赋税村提留部分税收、支持地方事业的税收政策。这项税收制度被公示篆刻到之前《执照》后空留的石碑上,即《状榜》。

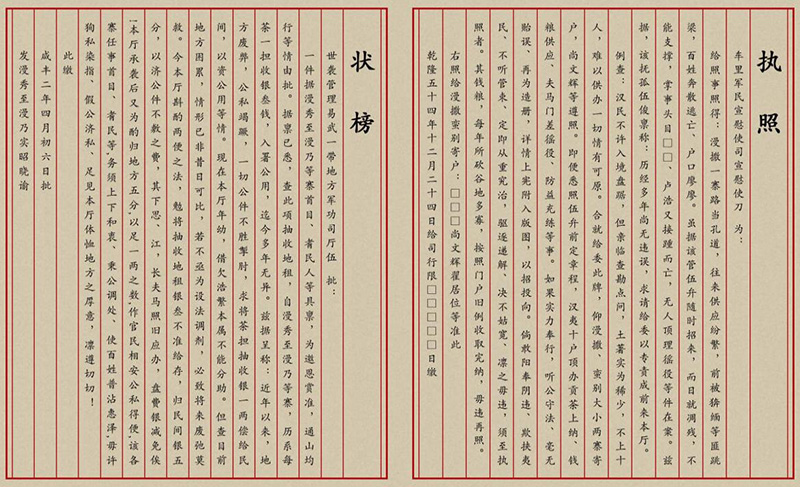

据《执照》碑所载,此前位于易武地区的漫撒寨是个“往来供应纷繁”的之地,但因匪乱等因素使茶山人口大量减少,“百姓奔散逃亡、户口寥寥”,“茶园荒废、贡典缺额”,茶业衰落致使无人采制茶叶,上交不了贡茶。于是当地政府颁布政策,允许大量内地移民进入茶山开荒种茶、加工制作贸易销售普洱茶,规范茶叶贸易。

“历史上银生城界诸山(古六大茶山)都盛产好茶,如果没有政策允许,茶商是很难直接进入茶山收购茶叶的。”易武普洱茶文化博物馆副研究馆员刀易学认为,车里宣慰使司宣慰使刀四宛给易武颁发允许汉夷合作开发经营的《漫撒茶山执照》,这一制度规范了当地茶叶生产和管理,保护了茶农利益,也极大促进了茶山发展。而后,易武凭借优质的茶叶品质、便利的交通、开放包容的政策得到飞速发展,成为当时普洱茶交易重镇。

的确,《漫撒茶山执照》的颁发极大激发了易武茶产业的市场活力,众多内地移民携带着精湛的制茶技艺涌入易武,纷纷开设茶庄与商号,一度达到“数十万人进山制茶”的壮观景象。在此期间,诸如“同兴号”“同庆号”“同昌号”等众多历史悠久的知名古茶庄如雨后春笋般涌现,形成“山山有茶园,处处有茶山、村村有茶庄”的盛况。而由此带来的丰富商业信息、完善的商业管理模式、便捷畅通的商贸流通渠道,也让“易武”之名响彻四海,普洱茶贸易展现出前所未有的繁荣与活力。

《执照》碑颁发六十三年后,由于“近年以来,地方废弊,公私竭蹶,一切公件不胜掣肘”,易武土司进一步颁布了《状榜》,对地方茶叶税收进行减免。

《漫撒茶山执照》原文。刀易学摄

刀易学介绍,易武土司巧妙采用了两便之法进行解决:一是地租抽收银部分归村庄留存使用;另一方面减轻了易武土司到思茅、景洪出差开会办公的摊派杂费。“地方有了更大的主动性、积极性,提高了茶叶生产效率,社会矛盾化解了。”刀易学认为,《状榜》中实施的税收政策,实现了“官民相安公私得便”的局面,为易武茶产业的蓬勃发展注入了新的活力。此举不仅减轻了当地人民的负担,还使得当地税收收入更加充裕,从而形成了一个良性循环的发展模式。

“《漫撒茶山执照》作为古六大茶山历史文化遗迹的重要组成部分,在政治、经济、文化、法律、人才等多方面,都对易武茶产业的发展产生了深远影响。”在刀易学看来,《漫撒茶山执照》不仅规范了易武茶叶的种植经营管理秩序,提升了市场竞争力,还推动了茶产业的规范化和标准化,极大促进了当地经济的繁荣和发展。

往日马帮的马蹄声虽已渐行渐远,但《漫撒茶山执照》碑镌刻的故事,恰是明清以来内地移民在西南地区南迁、扎根的时代缩影。带火的除了普洱茶贡茶,更有马帮、清朝以来愈加繁盛的茶马贸易、独特的茶文化……

在《漫撒茶山执照》碑的斑驳字迹中,仿佛能听见历史的低吟浅唱,感受到茶香的起伏跌宕,易武茶的兴衰起落被深深镌刻其上,引领着后人探寻那段被茶香浸润的历史,寻找着茶产业健康发展的文化支撑,让茶香永续,文化长青。

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量