當甲骨文“走入”數字世界(博物視界)

甲骨文是世界古文字中唯一流傳至今的自源文字。與聲音相比,文字可以“傳於異地,留於異時”,作為迄今為止中國發現的年代最早的成熟文字系統,甲骨文是漢字的源頭和中華優秀傳統文化的根脈。2017年,甲骨文入選聯合國教科文組織《世界記憶名錄》。

在德國柏林民族學博物館深處,一間恆溫庫房隔絕喧囂,13個定制藍色方盒陳列有序,486片殷商甲骨靜置其中。它們曾深藏於歷史的褶皺,一個多世紀后終與數字技術相遇,迎來一場跨越3000余年的重逢。

緣 起

目前全球約有16萬片甲骨,分別收藏於國內外博物館、圖書館和高校等180余家機構,其中數萬片甲骨深藏庫房,面臨風化、破損甚至字跡消失等自然侵蝕風險,對其進行數字化保護是當務之急。

柏林民族學博物館所藏甲骨原為717片,其中711片由曾在中國任教的德國漢學家約翰內斯·弗裡德裡希·阿爾伯特·維爾茨博士於20世紀初在中國購買,后捐贈該館﹔其余6片為博物館工作人員赫伯特·穆勒博士於1912年至1913年在中國考察期間所購,1913年入藏該館。百年流轉,這些甲骨部分散佚,現存486片。

柏林民族學博物館北亞和東北亞部策展人亨麗埃特·拉沃—弗雷庫爾介紹,1913年,德國學者安娜·伯恩哈迪在館內刊物《貝斯勒檔案》發表論文,對維爾茨捐贈的711片甲骨進行初步研究,公布其中一些照片,並對部分甲骨真偽進行了探討。1916年起,她開始為甲骨制作信息卡片。這些研究論述、手寫索引與譯注成為當代學者追溯復原此批甲骨原初狀態的重要資料。百余年來,王俊銘、李棪、胡厚宣、黃然偉等幾代中國學人接續努力,對這些館藏甲骨進行整理、摹本、拍攝、收錄,沉睡異域的殷墟遺響漸傳於世。伴隨科學技術的發展,20世紀90年代,對文物進行數字採集在全球博物館逐漸開展,對這批甲骨進行全面、系統的數字採集與精細研究,亦成為中德學者的心願。

2024年秋,中國社會科學院古代史研究所青年研究員郅曉娜在國家留學基金委資助下赴德,在一年時間裡系統整理柏林民族學博物館現存甲骨。中德合作項目“德國柏林民族學博物館藏殷墟甲骨文的整理與研究”同步啟動,並得到國家社科基金支持。“我希望能為它們建立一套超高清數字檔案,彌補百余年來這批甲骨實物整理研究的空白與缺憾。”郅曉娜戴著手套捧起這些甲骨片時,百感交集。

解 碼

研究工作並非一帆風順。出於文物保護要求,傳統拓片制作方法無法採用。起初,郅曉娜嘗試用普通攝影記錄,但甲骨表面凹凸不平、刻痕深淺不一,拍攝效果始終不理想。

轉機來自中德雙方的通力協作。郅曉娜的導師、中國社會科學院學部委員宋鎮豪和山東博物館攝影專家周坤等人遠程指導,柏林民族學博物館立體文物攝影師弗蘭克·馬丁、平面文物攝影師米婭·洛茨給予技術支持。在微距拍攝、反射變換成像技術、紫外熒光成像技術等現代科技手段幫助下,一張張從骨面到邊緣,每一個字口、每一個鑽鑿都纖毫畢現的“超級甲骨照片”呈現在電腦屏幕上。其中反射變換成像技術的應用,首次實現全部甲骨的三維動態影像採集,不僅提升了研究手段,也成為海外大宗甲骨整理工作的裡程碑。

在甲骨數字化採集現場,焦點堆疊技術如不知疲倦的眼睛,層層捕捉甲骨每一處細節﹔紫外熒光似痕跡鑒定師,讓肉眼不可見的填色與刮削殘留痕跡變得清晰可見﹔瑞士半球形多光源設備像技藝高超的攝影師,從48個角度拍攝同一片甲骨,合成交互觀察的動態圖像,將原本模糊的契刻痕跡、卜兆裂痕高保真還原,展示出一個嶄新的微觀世界——

這裡有商代工匠留下的“草稿”。在深刻的字口旁,留有一些纖細淺刻線條,而深刻字口中的朱墨填色,在淺刻線中卻不見蹤跡。“這讓我確信,這些淺刻線條就是刻寫者的草稿。我仿佛看見3000多年前無名工匠正屏息凝神,在方寸天地間精心雕琢。”這一發現令郅曉娜興奮不已,“這為我們重新理解甲骨卜辭的刻寫流程提供了關鍵線索。”

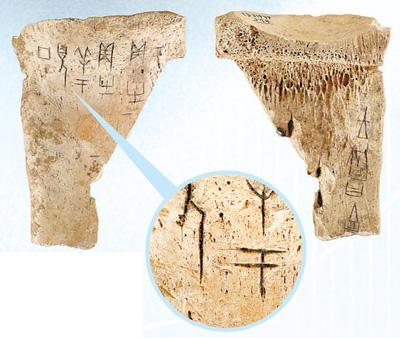

經過研究,郅曉娜看清鑽鑿留下的清晰工具痕跡,辨識出偽刻甲骨上生硬的刀法,成功綴合9組全新甲骨殘片,並驗証前人8例綴合成果。甲骨綴合類似拼圖,把屬於同一片甲骨的碎片拼接起來,恢復其本來面貌。“讓甲骨‘破鏡重圓’才能更好地破譯,為殷墟研究提供更完整的資料支撐。”今年9月,郅曉娜已完成對全部486片甲骨的數字化採集和建檔工作,並以同樣方法完成了德國科隆東亞藝術博物館館藏140片甲骨的數字化採集。

回國后,郅曉娜全心投入對甲骨照片的釋讀與翻譯中,她計劃以中、英、德三國語言出版甲骨著錄書,收錄柏林與科隆兩座博物館共計626片甲骨的高清影像、紫外光照片以及館藏檔案照,並同步推出對應的釋文、斷代等研究成果。未來,這些資料將錄入甲骨文大數據平台“殷契文淵”,向全球免費開放。一片一片甲骨,一代一代鑽研,些許突破也有可能成為解碼古老文明的新線索。

合 鳴

甲骨數字化的意義不僅在於“看得更清”,更在於推動甲骨文研究邁入“雲時代”。“雖然我們無法將散落各地的甲骨實物重新匯集一處,但可以借助數字技術,實現全部甲骨文信息的數字化重聚。”宋鎮豪如是說。

中德學界此番合作吸引了國際同行的目光。過去一年,劍橋、哈佛等國際高校學者先后造訪柏林民族學博物館,與郅曉娜探討反射變換成像技術,共商合作課題。漢堡大學寫本文化研究中心研究員石安瑞提議,利用該校最新技術和設備對甲骨文顏料進行深化研究。拉沃—弗雷庫爾感慨:“中國學者的駐館交流,為這批沉睡已久的甲骨注入新鮮活力,也為國際合作拓展新的空間。”

從柏林啟程,中外甲骨數字化合作正在世界更多博物館推進、開展。不久前,郅曉娜攜帶設備前往巴黎,協助安陽師范學院從事甲骨文研究的工作人員,完成3家法國博物館的甲骨數字採集。郅曉娜說:“我們的目標是運用人工智能、三維建模等前沿技術,構建全球甲骨文全信息模型與協同平台,實現甲骨文的數字化保存、活化利用與全球共享。”

當甲骨文與現代科技相遇,它們不再是學術研究中的神秘符號,而是以全新方式走進公眾視野。9月8日至9日,柏林民族學博物館主辦“殷墟甲骨文國際學術研討會”。會上,英國愛丁堡大學教授耿幽靜為德國公眾舉辦講座,生動講述利用現代攝影技術和實驗考古方法,模擬、復原中國早期甲骨佔卜的故事。透過龜甲獸骨上拙朴的一筆一劃,聽眾得以探知古人的生活痕跡。這些從殷墟出發的文字,正以數字化形態與當今世界產生聯結,讓遙遠的歷史變得真實可見,讓跨越時空的文明對話繼續回響。(以上圖片均為郅曉娜提供)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量