秦“田翳採藥昆侖”石刻的釋文問題

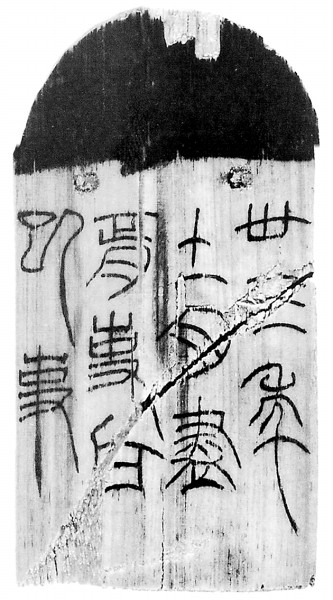

圖①:《裡耶秦簡(壹)》編號為214的簡牘

圖②:辨別字形,石刻中的“臣”字應為“田”字。

圖③:“琅邪獻昆陯五杏藥”簡

【學術爭鳴】

秦“田翳採藥昆侖”石刻在青海省瑪多縣扎陵湖西北岸,最早發現於2020年7月5日,首次見載於侯光良《昆侖上下——青海的史前文化》一書,然並未進行正確的釋文和深入的考証。2025年6月8日,《光明日報》刊發了仝濤先生《青海黃河源發現秦始皇遣使“採藥昆侖”石刻:實証古代“昆侖”的地理位置》一文,正式向大眾公布了“採藥昆侖”石刻。該石刻的發現,“解決了國人千古爭訟的關於‘昆侖’‘河源’的精確地望問題,記錄了秦始皇在統一中國后,遣使向昆侖山尋覓仙藥的歷史事實,補全了文獻記載的缺失。”印証了任乃宏先生《定位“古昆侖山”》一文的考証結果,意義非凡。這也引來一些質疑。而疑偽論者質疑的關鍵點來源於仝濤對於該刻銘紀年的釋讀。今在仝文的基礎上,筆者試對刻銘文字做進一步的補充釋讀,期以引起正確的討論。

由於千百年來的風化,加之人為及自然的破壞,摩崖石刻文字的判讀很容易出現偏差,尤其在沒有傳世文獻可參校的情況之下。以該摩崖之“丗七”二字為例,筆者初看到仝先生公布的圖版和摹本時,也不假思索認為是“廿六”,但后來看到相對清晰的圖版后才發現,“丗”字之所以被誤判為“廿”,一是“丗”中間的豎筆字口由於風化像石頭裂紋,二是圖版拍攝的角度及光線原因,導致“丗”中間的豎筆不清晰。同樣關於“七”字,筆者曾認為由於橫筆正中上下方的石面殘泐,以致橫畫上之點畫及下方二撇畫影影綽綽,想當然從字形結構合理性的角度判斷是“六”字。但仔細觀察相對清晰的圖版,橫筆正中間的豎筆清晰可見,且線條規整,其寬度與其他字的線條寬度等同,顯然並未殘泐,是“七”字無疑。頗值一提的是,《裡耶秦簡(壹)》編號為214的簡牘(圖①),與“田翳採藥昆侖”僅差四年,二者書寫風格非常相似,如“丗”“三”“年”“月”“以”等字,尤其“十”字橫筆彎曲之寫法與“七”字一致,可見時風。綜之,該石刻正確的紀年應是“丗七年”,即公元前210年。檢饒尚寬先生《春秋戰國秦漢朔閏表》,秦始皇丗七年三月戊寅朔,故“三月己卯”即三月初二日。按以咸陽到扎陵湖的距離推算,五大夫田翳從咸陽出發西行的時間當在丗六年。此時間也正與始皇帝晚年惡言死,熱衷尋求仙藥的記載相吻合。《史記·秦始皇本紀第六》載:三十五年,“盧生說始皇曰:‘臣等求芝奇藥仙者常弗遇……願上所居宮毋令人知,然后不死之藥殆可得也。’”在該刻銘四個月之后,秋七月丙寅,始皇帝病死於沙丘平台。

“五大=”三字,並非合文,而是重文。“五大=”即“五大大”,用作“五大夫”。秦琅琊台及泰山刻石亦如此寫法。關於“大”與“夫”二字的問題,明人方以智《通雅》卷三十一載:“《金石錄》曰:秦琅琊台刻石在今密州,其頌詩亡矣,獨從臣姓名及二世詔書,然殘缺。熙寧中,子瞻所摹刻也。從臣姓名,‘五大夫’作‘五大大’,泰山篆亦如此。或曰古大與夫同,恐不然。余家所藏古器款識,有用大夫始鼎及秦權銘黔首大安,皆用大字,蓋古人簡質,凡字點畫相近及首同者,多假借用之,東漢時碑刻尚多如此。”

“田”字,人率多誤釋為“臣”,非是。之所以將“田”釋作“臣”,主要原因是將“田”字右上角之石面斷茬小豁口,誤當作“臣”字上面一筆之殘痕,且因圖版光線原因認為“田”字右下沒有包口。仔細觀察,“田”字之“口”是完全合圍的,裡面“十”之豎筆也呈貫穿狀(圖②)。“田翳”即刻銘中五大夫之姓名,其或是東方之齊人。關於“田翳採藥昆侖”石刻的性質,人謂以“臣翳”判斷,或是紀功之用,此論有誤。從石刻內容看,很明顯是紀事,乃五大夫田翳的個人行為,是田翳以第一人稱進行陳述,故石刻中前面先直書其名“田翳”,后文則省稱“翳”。要而言之,“田翳採藥昆侖”石刻與始皇帝率領群臣到各地巡游所立紀功石刻的性質迥然有別。有人以泰山、琅琊諸石之書法風格來質疑“田翳採藥昆侖”石刻之偽,存在邏輯上的錯誤。

“支”字,被釋作“士”。從石刻殘留筆畫來看,“士”沒有這種寫法,應是“支”字,用作“伎”或“技”,方伎、方技二詞同義,文獻中常見。《史記·扁鵲倉公列傳》雲:“詔問故太倉長臣意:‘方伎所長,及所能治病者?’”《漢書·藝文志》載:“方技者,皆生生之具,王官之一守也。太古有岐伯、俞拊,中世有扁鵲、秦和,蓋論病以及國,原診以知政。”

刻銘中的“一”字,暫不確。

綜上,“田翳採藥昆侖”石刻之釋文應為:

皇帝/使五/大=(夫)田翳/將方支(伎、技)/採藥昆/陯,翳以/丗七年三月/己卯車到/此。翳/前□可/一百五十/裡。

另外,在“田翳採藥昆侖”石刻真偽的討論中,《裡耶秦簡》:“琅邪獻昆陯五杏藥”簡(圖③)被牽涉其中。有論者謂《裡耶秦簡》“昆陯”之寫法可旁証“田翳採藥昆陯”石刻﹔亦有論者謂“田翳採藥昆侖”石刻之“昆陯”二字,由《裡耶秦簡》抄襲而來。按該簡中之“陯”字,似應作“隃”,因二者字形相似,才被誤釋作“陯”。【《裡耶秦簡(肆)》尚未正式出版,目前還看不到第十二層“琅邪獻昆陯五杏藥”簡的高清圖版,是“陯”是“隃”,尚不能完全定論。】“隃”字從阜俞聲,乃“崳”之古字,二者實為一字。故“昆隃”即“昆崳”,應該與今山東膠東半島之昆崳山有關聯(待考)。昆崳山地近琅琊郡,如此“琅邪獻昆隃五杏藥”之文意了然。隃、陯二字均見於《說文》,然崳(崳)與侖(崘)皆不載於《說文》,而侖(崘)也是在北宋時才補入《說文》的新附字。故隃乃崳(崳)之古字,《裡耶秦簡》即如此寫,而陯為侖(崘)的古字,“田翳採藥昆侖”石刻亦印証之。

秦“田翳採藥昆侖”石刻,將其稱之為新中國成立后秦漢時代重大的考古發現亦不為過。遺憾的是,該石刻甫一公布,即招來漫天的非議。縱觀其文本內容、書法風格以及鑿刻方式均無可置疑。之所以引起爭議,其中“廿六年”這個錯誤的釋讀成為疑偽者質疑的起因和關鍵所在,可見科學審慎公布調查結果的重要性。(張志敏)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量