一塊《執照》碑 鐫刻普洱茶史

馬幫鈴響,茶香悠悠。

沿著茶馬古道的青石板路回溯,在雲南省西雙版納傣族自治州勐臘縣,有這樣一個小鎮——易武古鎮。這裡是有名的“七子餅茶”產地,是“貢茶第一鎮”,也是歷史上有名的普洱茶古六大茶山之一。

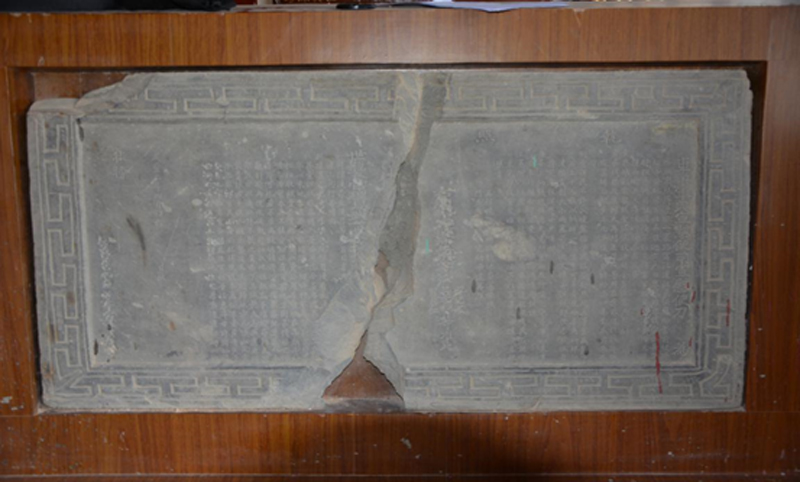

《漫撒茶山執照》碑。刀易學攝

從清朝中葉至民國的一百余年裡,易武鎮作為普洱茶的交易和集散中心,鎮內四方商賈匯聚、茶庄林立,其出產的茶葉不僅在國內市場廣受歡迎,更遠銷至香港、泰國、馬來西亞、越南,甚至歐洲等地,“易武茶”一時名震海內外。

一個小鎮,如何孕育出如此輝煌的茶業,在普洱茶發展史上佔據了舉足輕重的位置?這一切,還得從一塊石碑說起。

這塊石碑——《漫撒茶山執照》碑,靜靜佇立於易武古鎮內的中國普洱茶古六大茶山茶文化博物館。它記錄了易武因茶而興的輝煌,也見証了普洱茶的繁榮發展歷程。

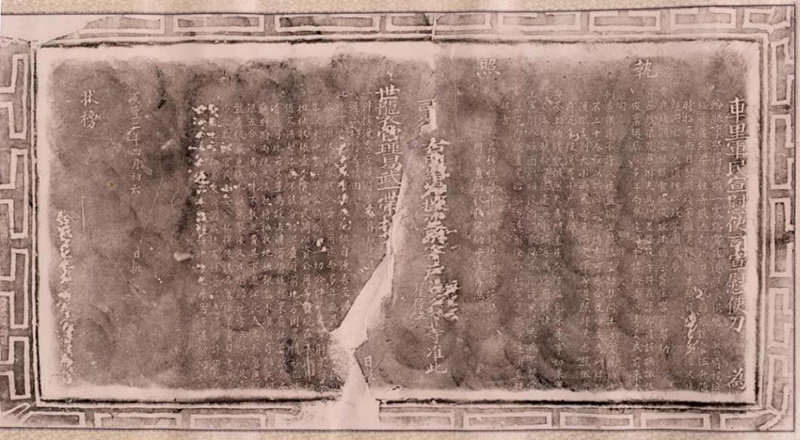

《漫撒茶山執照》碑拓片。刀易學攝

《漫撒茶山執照》碑分為《執照》和《狀榜》兩部分。

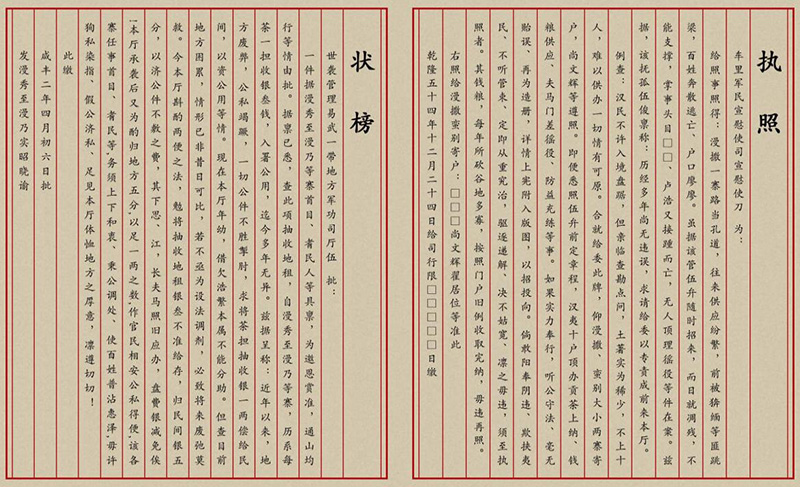

碑的前半部,是乾隆五十四年(1789年)由車裡宣慰使司宣慰使刀四宛頒發,旨在規范易武漢夷群眾的茶葉種植管理、貢茶採辦和徭役賦稅制度,即《執照》。石碑斷裂的后半部是清咸豐二年(1852年)四月初六,易武土司伍定成根據易武漫秀至漫乃村民請示,頒布給以上賦稅村提留部分稅收、支持地方事業的稅收政策。這項稅收制度被公示篆刻到之前《執照》后空留的石碑上,即《狀榜》。

據《執照》碑所載,此前位於易武地區的漫撒寨是個“往來供應紛繁”的之地,但因匪亂等因素使茶山人口大量減少,“百姓奔散逃亡、戶口寥寥”,“茶園荒廢、貢典缺額”,茶業衰落致使無人採制茶葉,上交不了貢茶。於是當地政府頒布政策,允許大量內地移民進入茶山開荒種茶、加工制作貿易銷售普洱茶,規范茶葉貿易。

“歷史上銀生城界諸山(古六大茶山)都盛產好茶,如果沒有政策允許,茶商是很難直接進入茶山收購茶葉的。”易武普洱茶文化博物館副研究館員刀易學認為,車裡宣慰使司宣慰使刀四宛給易武頒發允許漢夷合作開發經營的《漫撒茶山執照》,這一制度規范了當地茶葉生產和管理,保護了茶農利益,也極大促進了茶山發展。而后,易武憑借優質的茶葉品質、便利的交通、開放包容的政策得到飛速發展,成為當時普洱茶交易重鎮。

的確,《漫撒茶山執照》的頒發極大激發了易武茶產業的市場活力,眾多內地移民攜帶著精湛的制茶技藝涌入易武,紛紛開設茶庄與商號,一度達到“數十萬人進山制茶”的壯觀景象。在此期間,諸如“同興號”“同慶號”“同昌號”等眾多歷史悠久的知名古茶庄如雨后春筍般涌現,形成“山山有茶園,處處有茶山、村村有茶庄”的盛況。而由此帶來的豐富商業信息、完善的商業管理模式、便捷暢通的商貿流通渠道,也讓“易武”之名響徹四海,普洱茶貿易展現出前所未有的繁榮與活力。

《執照》碑頒發六十三年后,由於“近年以來,地方廢弊,公私竭蹶,一切公件不勝掣肘”,易武土司進一步頒布了《狀榜》,對地方茶葉稅收進行減免。

《漫撒茶山執照》原文。刀易學攝

刀易學介紹,易武土司巧妙採用了兩便之法進行解決:一是地租抽收銀部分歸村庄留存使用﹔另一方面減輕了易武土司到思茅、景洪出差開會辦公的攤派雜費。“地方有了更大的主動性、積極性,提高了茶葉生產效率,社會矛盾化解了。”刀易學認為,《狀榜》中實施的稅收政策,實現了“官民相安公私得便”的局面,為易武茶產業的蓬勃發展注入了新的活力。此舉不僅減輕了當地人民的負擔,還使得當地稅收收入更加充裕,從而形成了一個良性循環的發展模式。

“《漫撒茶山執照》作為古六大茶山歷史文化遺跡的重要組成部分,在政治、經濟、文化、法律、人才等多方面,都對易武茶產業的發展產生了深遠影響。”在刀易學看來,《漫撒茶山執照》不僅規范了易武茶葉的種植經營管理秩序,提升了市場競爭力,還推動了茶產業的規范化和標准化,極大促進了當地經濟的繁榮和發展。

往日馬幫的馬蹄聲雖已漸行漸遠,但《漫撒茶山執照》碑鐫刻的故事,恰是明清以來內地移民在西南地區南遷、扎根的時代縮影。帶火的除了普洱茶貢茶,更有馬幫、清朝以來愈加繁盛的茶馬貿易、獨特的茶文化……

在《漫撒茶山執照》碑的斑駁字跡中,仿佛能聽見歷史的低吟淺唱,感受到茶香的起伏跌宕,易武茶的興衰起落被深深鐫刻其上,引領著后人探尋那段被茶香浸潤的歷史,尋找著茶產業健康發展的文化支撐,讓茶香永續,文化長青。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量